健康・医療電子処方せん(国民向け)

電子処方せんを動画で紹介!

電子処方せんってなに?

電子処方せんのメリットは?

1.いつでもどこでもお薬情報を取り出せる

また、災害時などでも、常用している薬を医師・薬剤師等が確認したうえで医療を提供することができるようになります。

※患者さんによる情報提供の同意が必要です。

▶エピソード「普段通っている医療機関・薬局でなくても、服薬している薬をわかってもらえる」

▶Q&A マイナンバーカードで受診した際、過去の薬剤情報の提供に不同意にしましたが、再度、医師や歯科医師から同意を問われました。同意しなくてもよいでしょうか。

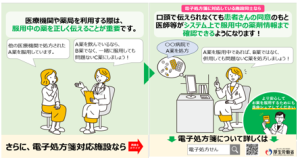

2.飲み合わせの悪い薬や薬のもらいすぎを防ぎやすい

電子処方せんに対応した医療機関・薬局では、複数の医療機関・薬局で医療を受けていたとしても、直近のお薬情報まで正確に伝えることができます。また、システム上で飲み合わせの悪い薬などをチェックしてもらえるので、より安心して処方・調剤を受けとることができるようになります。

※患者さんによる情報提供の同意が必要です。

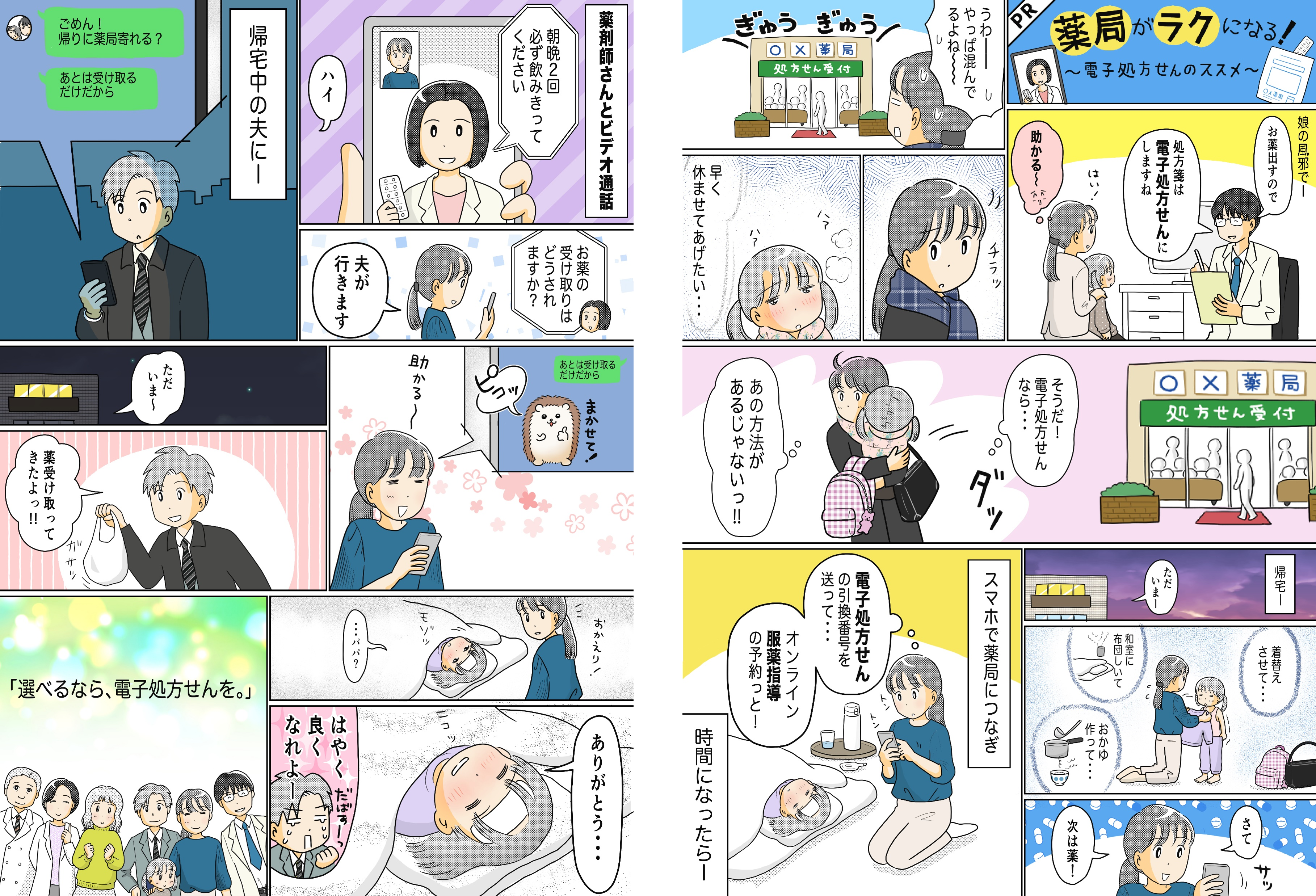

▶エピソード「子どもの通院付き添い時、急にパパが行くことになっても安心」

▼飲み合わせの悪い薬とは?

3.薬がもっと受け取りやすくなる

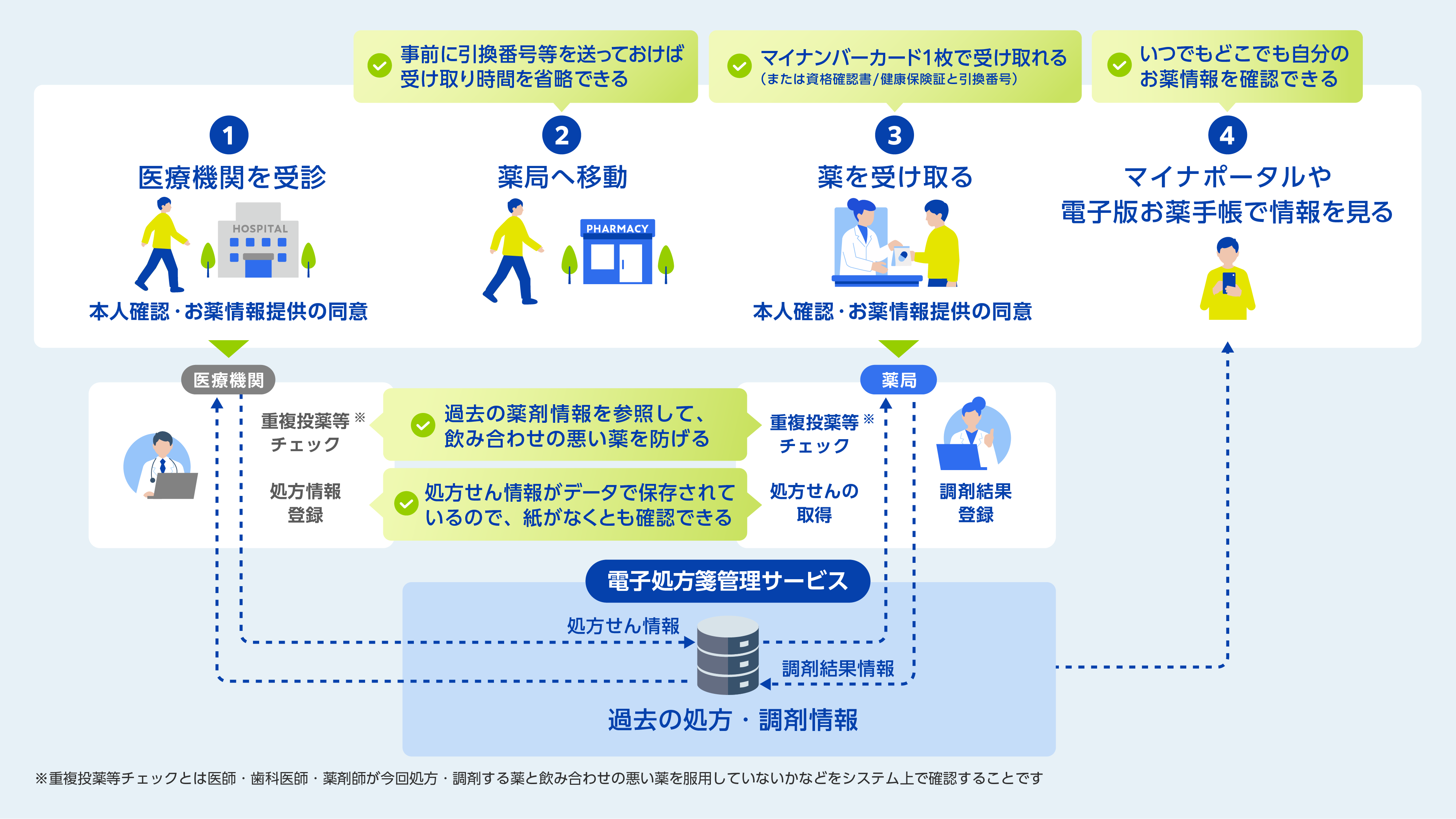

電子処方せんの仕組みでは医師・歯科医師が登録した処方情報を、患者さんが受付した薬局の薬剤師がダウンロードして調剤します。

そのため、医療機関で電子処方せんを選択すると電子処方せんの原本を薬局に持って行く必要がなくなり、事前に薬局に引換番号を伝えることで、先に調剤を開始してもらい、待ち時間を短縮したり紙の受け渡しなしで代理人に受け取ってもらったりできます。

また、オンライン診療・オンライン服薬指導、薬の配送を組み合わせることで、診療~薬の受け取りまで一気通貫してオンラインで対応できる場合があります。(症状によります)

患者さんにとって、今まで以上に薬を受け取りやすくなります。

▶エピソード「患者さんやご家族がもっと薬を受け取りやすく」

▼オンライン診療・オンライン服薬指導とは?

▼リフィル処方せんとは?

▶Q&A 電子処方箋を利用すると処方せんが自動的に医療機関から薬局に送られ、薬局を訪れたらすぐに薬を受け取れるようになっていますか。

4.自分でもお薬情報を見ることができる

電子処方せん対応の医療機関・薬局から過去のお薬情報がマイナポータルに記録されるので、スマホとマイナンバーカード、またはマイナンバーカード搭載のスマホだけでいつでも確認ができます。また、マイナポータルと連携した電子版お薬手帳も登場し、電子処方せんの処方・調剤情報をリアルタイムで閲覧できます。処方されたお薬がわかるので、市販薬を買う際の飲み合わせの確認にも活用できます。

▶エピソード「自身が服用した薬をスマートフォンから確認できて安心」

▼電子版お薬手帳について

▶Q&A 処方・調剤情報、引換番号等は、どのような手順でマイナポータルから確認できますか。

■日常に起こりうるエピソードをもとに、電子処方せんがあると安心なことやメリットなどをお伝えしております。

■電子処方せんのメリットを動画でもわかりやすく紹介しています。

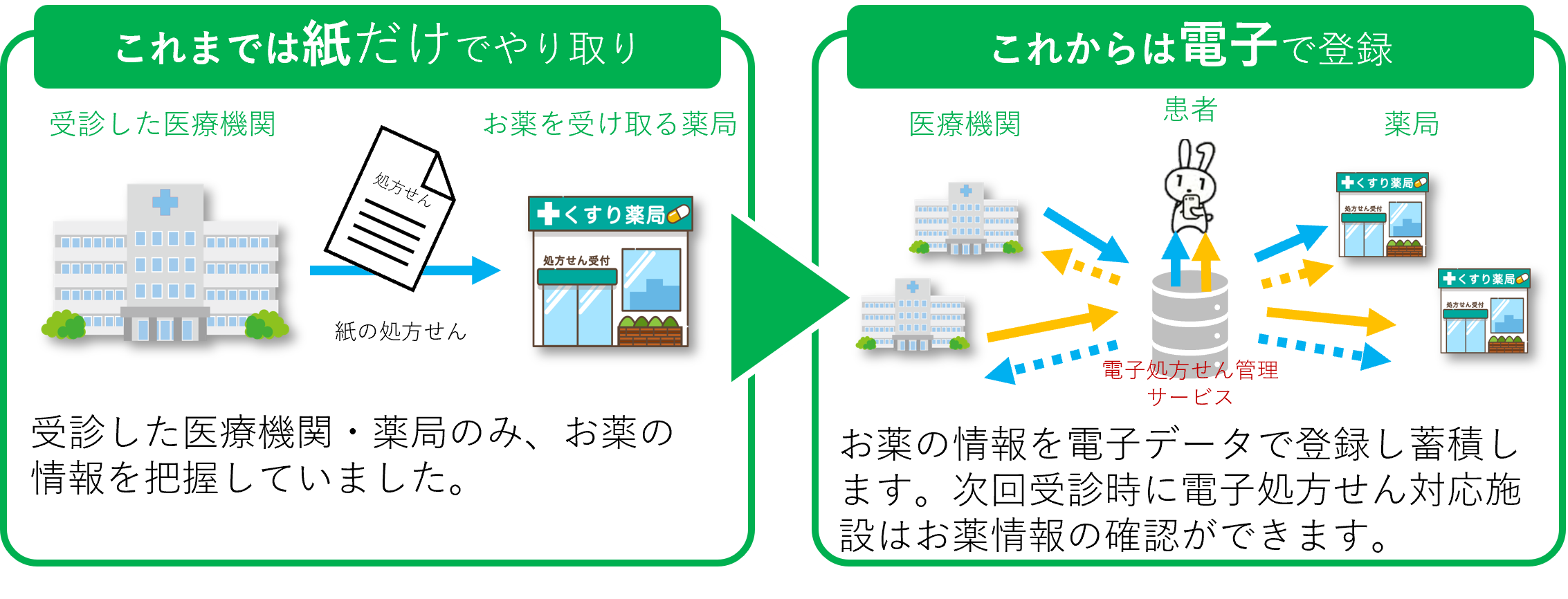

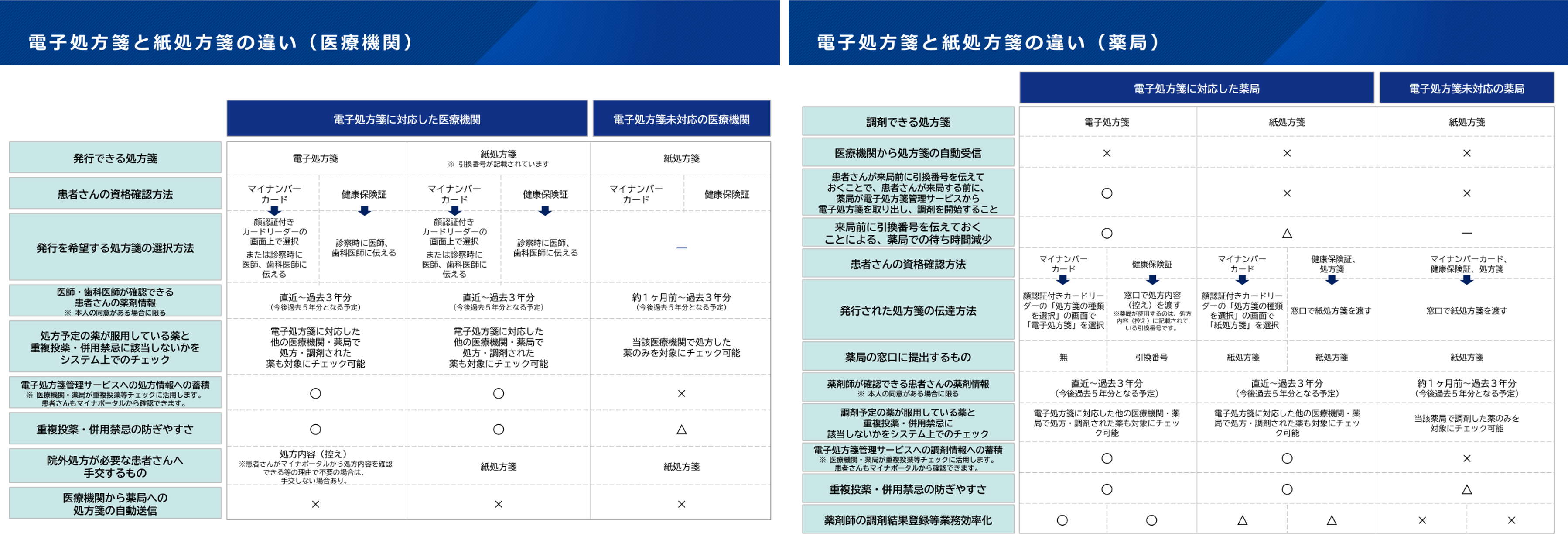

電子処方せんと紙処方せんの違いは?

[電子処方せんと紙処方せんの違い]※クリックすると画像が拡大されます。

電子処方せんに対応した医療機関でも紙の処方せんを選択できます。

紙の処方せんを選択した場合でも、電子処方せん対応施設では、お薬情報が蓄積されていくので、複数の医療機関・薬局にまたがる情報も、医師・歯科医師・薬剤師が確認できます。

なお、薬局のみが電子処方せんに対応している場合でも、薬局にて調剤結果を登録することで、今後訪れた電子処方せん対応医療機関・薬局でリアルタイムの薬剤情報の活用が可能となります。

※患者さんによる情報提供の同意が必要です

電子処方せんを使ってみよう!

STEP1.対応施設を選ぶ/確認する

■電子処方せんに対応した医療機関・薬局は下記画像をチェック!

■電子処方せん対応の医療機関・薬局は、以下ポスターも目印です。

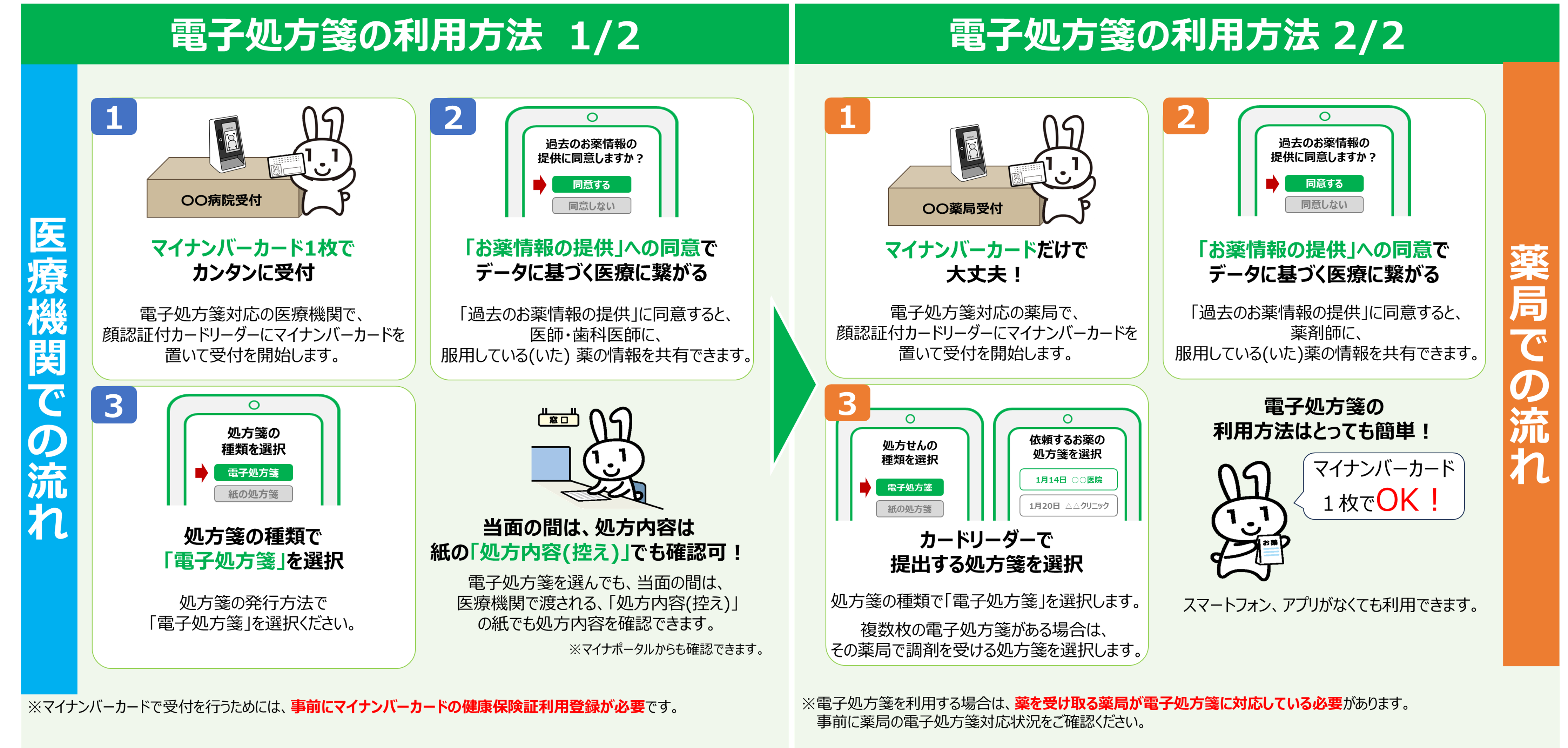

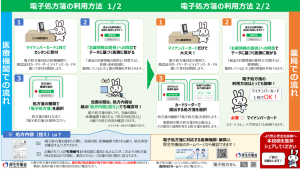

STEP2.電子処方せんを利用する

■詳しい使い方は下記画像をチェック!

[電子処方せんの利用ステップ]※クリックすると画像が拡大されます

※一部医療機関では、電子処方せんに対応していても、顔認証付きカードリーダーではなく診察室で直接医師・歯科医師に電子処方せんを希望しますとお伝えいただくか、受付職員または医師・歯科医師から電子処方せんにしますかと確認される医療機関もあります。

■ご利用にはマイナンバーカードと事前の健康保険証利用申し込みが必要です

1.マイナンバーカードを申請・作成する

2.マイナンバーカードの健康保険証利用申請・登録をする

3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付する

▶Q&A 医療機関・薬局でそれぞれマイナンバーカードを利用しなければ、電子処方箋は利用できませんか。

STEP3.お薬情報を確認する

ご自身の処方・調剤情報は、お使いのスマートフォンやパソコンでマイナポータルサイトや電子版お薬手帳から確認できます。

Q&A

Q. 医療機関・薬局でそれぞれマイナンバーカードを利用しなければ、電子処方箋は利用できませんか?

Q. 電子処方箋にはスマートフォンが必要ですか?

Q. 公費負担医療、自由診療の場合でも電子処方箋を選択できますか?

Q. 医療機関で電子処方箋を発行されたこと、薬局ではどのように伝えればよいのでしょうか。 など

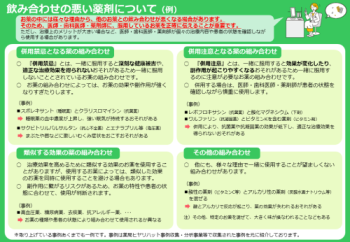

飲み合わせの悪い薬とは?

併用禁忌(へいようきんき)・併用注意(へいようちゅうい)

重複投薬(ちょうふくとうやく)

同じ効能・効果の薬が、受診した複数の医療機関から処方され、服用してしまうことを「重複投薬」といいます。同じ効能・効果の薬を服用すると、副作用を生じさせ、ときには健康被害を生ずるおそれがあります。

また、医療費の負担も本来必要な分より大きくなります。

電子処方せん対応の医療機関・薬局では、重複投薬等チェック機能を活用することにより、他施設で処方・調剤されたお薬との重複や、併用禁忌の関係にあるかを事前に把握することができます。

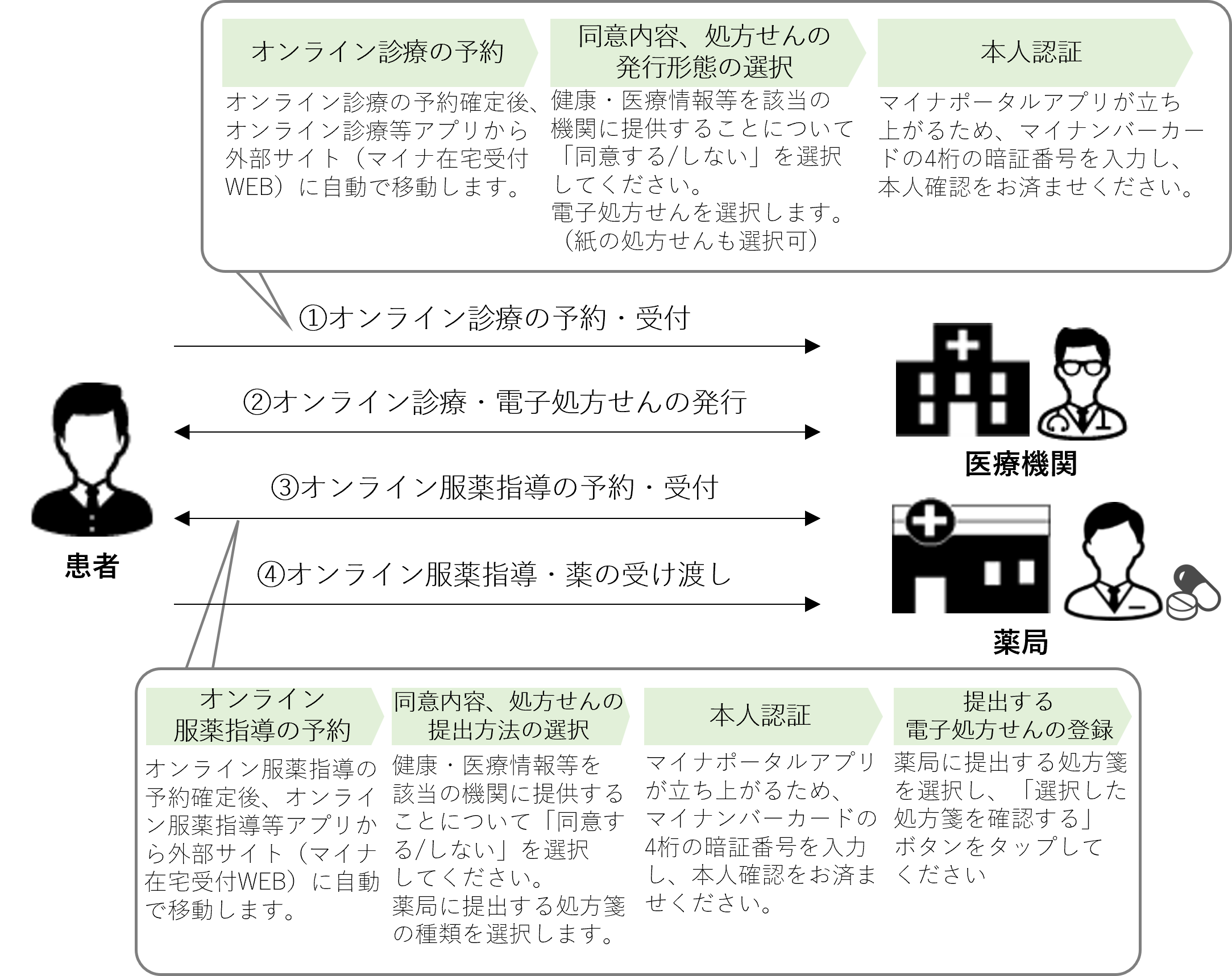

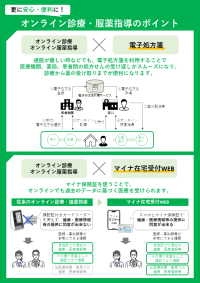

オンライン診療・オンライン服薬指導とは?

オンライン診療・オンライン服薬指導はスマートフォンやタブレット、パソコンなどのビデオ通話機能を使って、自宅等にいながら医師等の診察や薬の処方、薬剤師の服薬指導を受けることができるサービスです。

電子処方せんを活用することで、診療~調剤までの一連の流れをオンラインで行いやすくなります。

さらに、マイナ在宅WEBを活用すれば、オンラインで健康・医療情報等の提供への同意ができ、過去のデータにもとづく医療を受けられます。

※オンライン診療は全ての患者さんが利用できるとは限られません。医師等とご相談の上ご利用ください。

[電子処方せんを利用したオンライン診療・オンライン服薬指導の流れ]※クリックすると画像が拡大されます。

[オンライン診療・オンライン服薬指導受診時のポイント]※クリックすると画像が拡大されます。

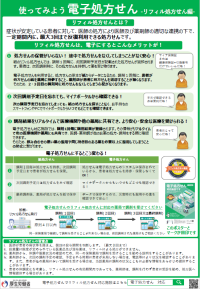

リフィル処方せんとは?

電子処方せんを利用すれば、マイナ保険証1枚で調剤を受けることができるため、2・3回目の調剤時までに処方せんを紛失してしまう心配もなくなり安心です。

※電子処方せんのリフィル処方せん機能に対応している医療機関・薬局を利用することが必要です。

電子処方せんのリフィル処方せん機能に対応している医療機関・薬局は、こちらから確認いただけます。

[使ってみよう電子処方せん-リフィル処方せん-]※ クリックすると画像が拡大されます

情報発信

厚生労働省note職員レポートに、「電子処方箋を伝えたい!」広報担当職員の奮闘記を掲載しています

厚生労働省X(旧Twitter)でも情報を発信しています!

■2024/05/31_外出時にはマイナ保険証を忘れずに

■2024/02/28_電子処方箋の利用方法はこちら!

■2024/02/05_薬の併用時に注意。医療機関や薬局で、服用中の薬を正しく伝えましょう。

各種リンク先

電子版お薬手帳について

『厚生労働』2024年2月号 で電子処方せんについて紹介しています。

『厚生労働』2023年9月号 で電子処方せんについて紹介しています。

近年、薬局の機能強化に向けた施策が実施されてます。

2021年8月から「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の認定が、今年1月からは「電子処方せん」が始まりました。

日々の健康管理において、「薬局」「薬剤師」は非常に重要な存在です。

本特集では、薬局や薬剤師を活用することで「損をしない」「得をする」方法を紹介しています。

令和5年度「薬と健康の週間」 パンフレット「知っておきたい薬の知識」で電子処方せんについて紹介しています。

■パンフレット「知っておきたい薬の知識」

「薬と健康の週間」は、医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に知ってもらうために、積極的な啓発活動を行う週間です。(令和5年10月17日~23日)