いわゆる「健康食品」のホームページ

はじめに

令和6年4月1日に、食品衛生基準行政は、厚生労働省から消費者庁に移管されました。

施策の内容については、消費者庁にお問い合わせください。

消費者庁食品衛生基準審査ページへ

健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、いわゆる「健康食品」を利用するに当たっては、国民がそれぞれの食生活の状況に応じた適切な選択をする必要があります。

病気等により身体に不安を抱えている方は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談してください。

いわゆる「健康食品」の正しい利用法については、パンフレットをご覧ください。

いわゆる「健康食品」とは

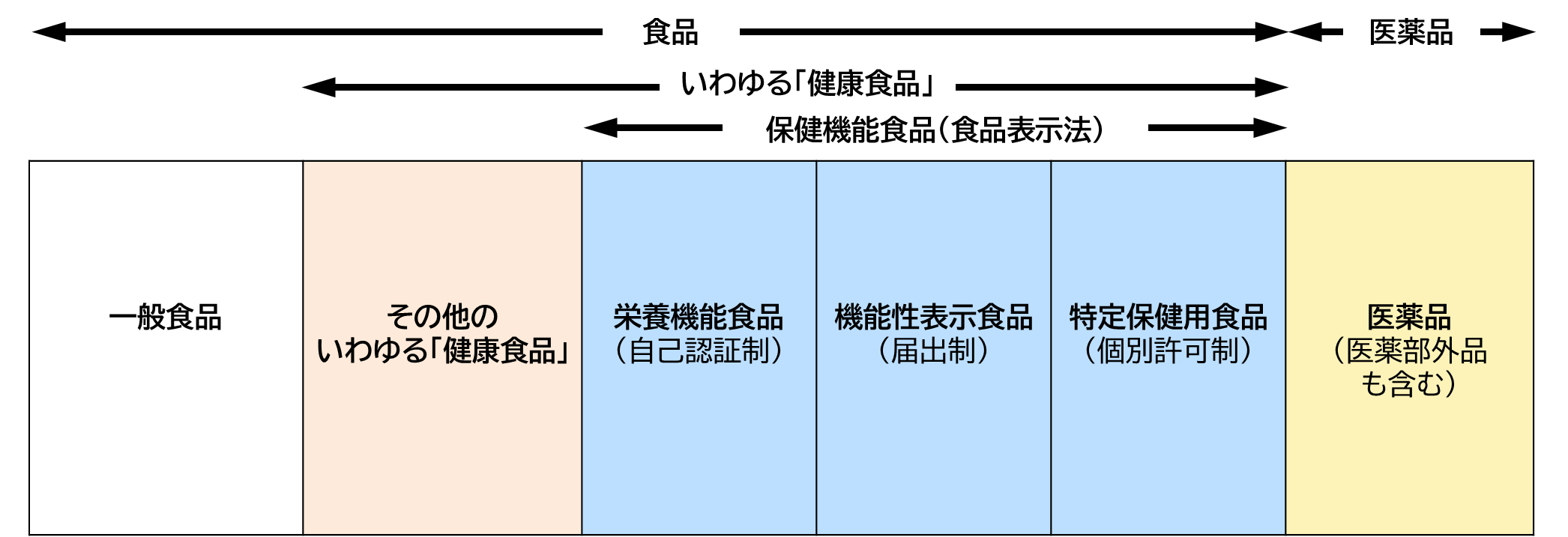

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。

そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

保健機能食品制度は、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)食品の場合にはその機能について、また、国の定めた栄養成分については、一定の基準を満たす場合にその栄養成分の機能を表示することができる制度です。保健機能食品制度に関する業務は、平成21年9月1日に消費者庁に移管されましたので、お問い合わせ・ご相談は、消費者庁食品表示課(代表03-3507-8800)にしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

※機能性表示食品制度は平成27年4月から開始。

※機能性表示食品制度は平成27年4月から開始。

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について

今般、食品衛生法施行規則が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から受け付けた場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等への情報提供することが義務化されました。

- 「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)」(令和6年8月23日付け健生発0823第8号)[177KB]

- 「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」の一部改正について(令和8年1月5日付け健生食監発0105第4号)[592KB]

- ⇒ 入力様式はこちら[381KB]

- 令和8年2月1日から適用する入力様式はこちら[345KB]

- 【説明資料】機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について[925KB]

- 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A[326KB]

- 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会 説明動画(厚生労働省説明部分)

- 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会 説明動画(消費者庁説明部分)

指定成分等含有食品

平成30年食品衛生法改正において、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(指定成分等)を含む食品(指定成分等含有食品)については、事業者から行政への健康被害情報の届出を求めることとなりました。(令和2年6月1日施行)

※令和5年5月26日に公布された法律により、「厚生労働大臣」を「厚生労働大臣及び内閣総理大臣」に、「薬事・食品衛生審議会」を「食品衛生基準審議会」に改正(令和6年4月1日施行)

※令和5年5月26日に公布された法律により、「厚生労働大臣」を「厚生労働大臣及び内閣総理大臣」に、「薬事・食品衛生審議会」を「食品衛生基準審議会」に改正(令和6年4月1日施行)

いわゆる「健康食品」の安全性に関する情報等

通知・事務連絡等

「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について(令和8年1月5日付け健生食監発0105第2号・医薬監麻発0105第1号)[911KB]

⇒ 入力様式はこちら[390KB]

令和8年2月1日から適用する入力様式はこちら[345KB]

健康食品・無承認無許可医薬品による健康被害防止に係る対応について(周知)(令和4年10月20日)[487KB]

食品衛生法第4条の2の規定による食品又は物の販売禁止処分の運用指針(ガイドライン)について(平成15年8月29日)[31KB]

販売禁止、注意喚起等が行われている食品に関する通知等

錠剤、カプセル剤等食品の製造等に関するガイドライン等

※消費者庁ウェブサイトへリンクします。

いわゆる「健康食品」に関するQ&A

健康被害情報

関連サイト(リンク集)

審議会・検討会

厚生科学審議会食品衛生監視部会(旧 薬事・食品衛生審議会衛生分科会)

- 食品衛生監視部会

- 食品衛生監視部会機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会

- 紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ

- 新開発食品調査部会

- 新開発食品調査部会新開発食品評価調査会

- 指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ

検討会

問い合わせ

健康・生活衛生局 食品監視安全課 食品健康被害情報管理室