- ホーム >

- 統計情報・白書 >

- 白書、年次報告書 >

- 令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-(HTML版) >

- 付注

付注

付注1 フルタイム・パートタイム労働者別の生産性の推計方法等について

(コラム2-2関係)

1.モデル

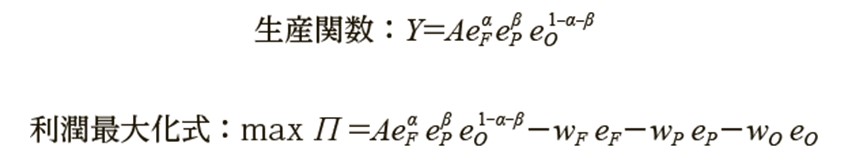

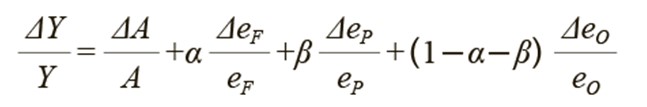

企業は、フルタイム労働者、パートタイム労働者、その他(役員、臨時等)の労働者の3種類の労働力に対してそれぞれwF、wP、wOの賃金を支払い、以下の収穫一定のコブ・ダグラス型の生産関数の下で、利潤Πを最大化するものとする1。

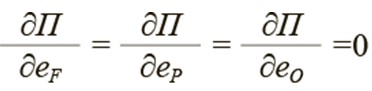

を解くと、賃金については、以下のとおり表せる。

を解くと、賃金については、以下のとおり表せる。

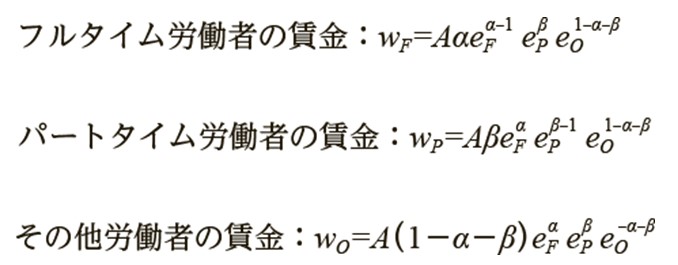

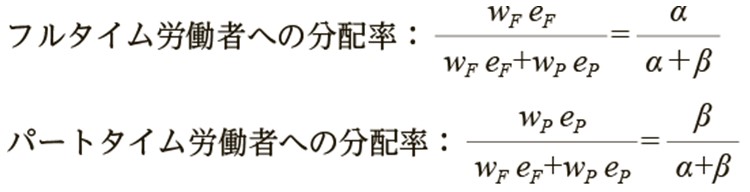

企業の利潤最大化の下で、労働者への給与総額のうち、フルタイム労働者に支払われる賃金総額の割合(フルタイム労働者への分配率)と、パートタイム労働者に支払われる賃金総額の割合(パートタイム労働者への分配率)はそれぞれ、

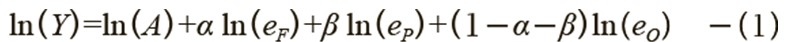

と表せる。ここで、生産関数の両辺について、対数をとって微分すると、

となることから、αはフルタイム労働者の生産性、βはパートタイム労働者の生産性でもあると解釈できる2。本分析では、総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」における事業所別のデータを用いて、以下の式からαとβを推計する。

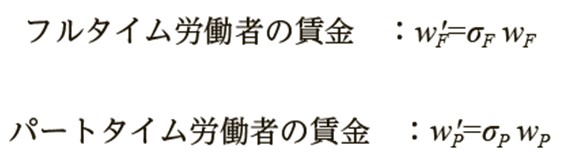

ここで、フルタイム労働者の賃金、パートタイム労働者の賃金には、それぞれ本来利潤最大化により導出される賃金水準wPに対してσFとσPというパラメーターが乗じられているものとする(0˂σF、0˂σP)。すなわち、それぞれの賃金について、

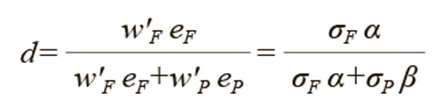

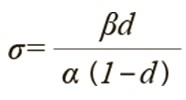

と仮定する3。実際にデータから観測されるフルタイム労働者への分配率をd4とすると、

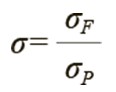

となる。ここで、パートタイム労働者に対する相対的なフルタイム労働者の賃金プレミアムをσとして、

とすると、

となる。σは、フルタイム労働者のパートタイム労働者に対する相対的な賃金プレミアムを示しており、σ=1であれば、フルタイム労働者には、生産性に比してパートタイム労働者と同程度の賃金が払われていることを示している。一方で、0<σ<1であれば、生産性に比した賃金額はパートタイム労働者の方が多く、σ>1であれば、その逆であることを示している。

2.使用したデータ

α、βの試算にあたっては、2012年、2016年における総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」の個票を用いて、事業所ごとの売上額、正社員・正職員数5、パート・アルバイト労働者数、その他の労働者数(役員、臨時雇用者等)、従業者数、所在都道府県、経営組織6、産業分類(小分類)により、(1)式を推計することで行った7。なお、売上がゼロの事業所、従業員数が5人未満の事業所及び産業分類が「A.農業,林業」「B.漁業」に該当する事業所は推計に用いていない8。

また、2012年、2016年におけるdについては、厚生労働省「毎月勤労統計調査」における、産業別、フルタイム・パートタイム労働者別の現金給与総額と労働者数から計算した。

3.推計結果

推計結果は表1-1・表1-2のとおりである。なお、推計については、生産量Yを売上とみなしたものに加えて、売上の代わりに付加価値を用いたものも行っている(付加価値が0以下の事業所は除いている。)。付加価値を被説明変数にした場合であっても、おおむね同様の結果が得られるが、比較的βの値が大きく、売上で測るよりも、付加価値で測る方が、アウトプットの増加に対してパート・アルバイトが及ぼしている影響が大きい。推計結果は表1-3・表1-4のとおり。なお、コラム2-2図は、Yを売上とみなして推計した場合に計算されるσを示したものである。

付注2 労働力需給ギャップの推計について

労働力需給ギャップの推計について

「労働力需要」と「労働力供給」の推計については、それぞれ以下のとおり別々に試算し、これらの差を「労働力需給ギャップ」と定義している。ただし、「労働力需給ギャップ」は長期的には賃金等が変化することにより調整されると考えられることや、「労働力供給」はあくまで「今、労働市場に参入している者が最大限供給できると考えられる労働力」であり、その時点で非労働力であって、労働参加に意欲的な者による潜在的な労働力供給を含まないことに留意が必要である。

○労働力需要

・総務省「労働力調査」における産業別・職業別の就業者数に、同調査の産業別・職業別の労働時間と、厚生労働省「雇用動向調査」における産業別・職業別の未充足求人割合に1を加えた指数を乗ずる。こうして算出した産業別・職業別の労働力需要を、産業ごとに職業を合計することで、産業別の労働力需要を算出

○労働力供給

・厚生労働省「職業安定業務統計」から職業別の有効求人割合を算出

・算出した職業別の有効求人割合に、総務省「労働力調査」の失業者数を乗じて、職業別の失業者数を計算

・総務省「労働力調査」における産業別・職業別の就業者数を用いて、職業別に、それぞれの産業構成割合を算出

・失業者は、産業構成割合と同じ割合で、産業別に求職を行うものと仮定して、産業別・職業別の失業者数を計算

・失業者は、それぞれ、希望する職業の就業者と同程度の時間、就業する準備があるものと仮定して、産業別・職業別の労働力供給総量を計算

・産業別に全て合計して、産業別の労働力供給を算出

付注3 マッチング効率性の試算等について

(第2-(1)-25図、第2-(1)-26図、コラム2-5関係)

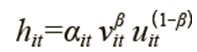

都道府県・職業(中分類)別に労働市場iが存在しているものと考える。ここで、各労働市場における就職件数は、以下のマッチング関数によって決まると仮定する。

αit :t期の労働市場iにおけるマッチングの効率性

vit :t期の労働市場iにおける新規求人数

uit :t期の労働市場iにおける新規求職者数

β :求人のバーゲニングパワー

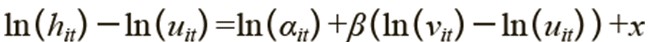

すなわち、各労働市場における就職件数は、その市場におけるマッチング効率性と、求人・求職者それぞれの大きさに加え、求人と求職者の力関係(バーゲニングパワー)によって決まるものと考える。第2-(1)-25、26図においては、β=0.5と仮定した(求人と求職者の力関係は同じくらいであると仮定した)上で、各労働市場におけるhit、vit、uitの数値から、労働市場ごとにαitを計算した。

一方で、コラム2-5-①図においては、バーゲニングパワーそのものが変化している可能性があることから、マッチング関数が収穫一定のコブ・ダグラス型であるという仮定は維持したまま、以下の式を推計することでαとβを推計している。なお、推計にあたっては、固定効果として、65歳以上求職者割合、女性求職者割合を考慮している(xに包含される)。推計結果は付2-(1)-15表のとおり。

さらに、コラム2-5-②図においては、同一の方法でハローワークと有料職業紹介事業所におけるマッチング効率性とバーゲニングパワーの推計を行っているが、データの制約から、65歳以上求職者割合、女性求職者割合については考えていない。推計結果は付2-(1)-16表のとおり。

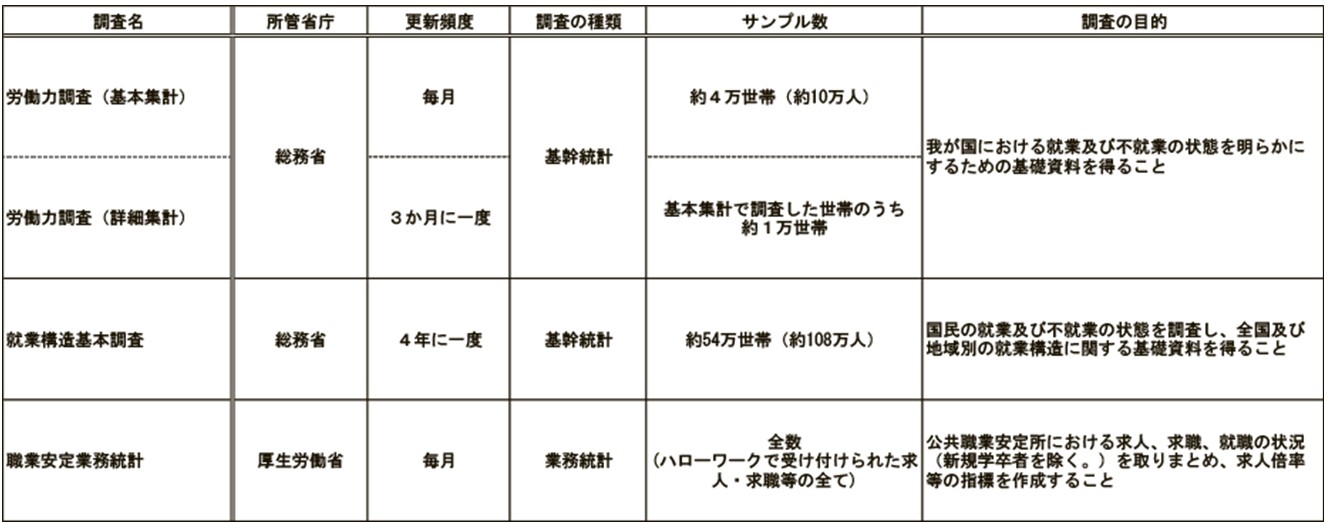

付注4:雇用関係統計の比較

本書では、人手不足の状況等について分析を行ったが、これらは主に以下の三つの統計を用いて行っている。以下の表のとおり、それぞれの調査は、それぞれ調査方法等が異なることから、分析に用いるにあたっては、各調査の特徴や違い等をあらかじめ確認しておくことが重要である。

付注5:「事業所賃金比」の推計について(第2-(2)-28図関係)

1.概要

介護労働安定センターが毎年実施している「介護労働実態調査」においては、介護保険サービスを提供する事業所を対象に、事業所における状況等を調査している。特に労働者については、当該事業所に勤務する一部の労働者9の賃金や勤続年数、保有資格等を詳細に調査している。これら事業所の情報と、当該事業所に勤める労働者のデータを結合させることで、各事業所における賃金水準を比較することを考える。ただし、各事業所において勤めている労働者の属性は多様であり、単純に各事業所の労働者の賃金を平均するだけでは、労働者の経験や保有資格、年齢等の違いが影響してしまい、必ずしもその事業所の支払っている賃金水準が、他の事業所と比較して高いか、あるいは低いかを判断できないという問題がある。こうした個人の属性を調整した上で、事業所ごとの賃金水準を比較する方法を検討する。

2.用いたデータとサンプル数

2020~2022年の「介護労働実態調査」を用いる。当該調査では、各年約1万弱の「事業所データ」と、当該事業所に勤務する約8万人分の「個人データ」が集計されている。賃金に関する質問項目については、「事業所データ」にはなく、あくまで各事業所のうち、一部の労働者について記録された「個人データ」にのみ、所定内賃金額等が記録されている。ただし、調査票に記載された職員は施設の勤務者の一部であり、それが直ちに事業所の賃金水準を意味しているものではない。

第2-(2)-28図では、これら二つのデータセットを用いて試算した、事業所の支払っている賃金額が、他の事業所と比較してどの程度であるかを示す「事業所賃金比」を賃金の指標として用いているが、当該比の試算にあたって用いている項目は、以下のとおりである10。

・事業所データからは、「事業所の所在する都道府県」「法人全体の規模」

・個人データからは、訪問介護員、介護職員に限り、「性別」「年齢」「就業形態」「1週間の所定労働時間」「勤続年数」「保有する介護・福祉関係の資格」「採用形態」「1か月の所定内賃金(月給、時給)」

3.「事業所賃金比」の試算方法

「事業所賃金比」の具体的な試算方法は、以下のとおりである。

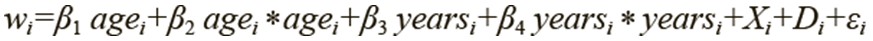

- 1.各個人の賃金(月給制の者については、1か月当たりの所定内賃金。時給制の者については1時間当たりの所定内賃金)について、2020~2022年各年について、以下の賃金関数を推計する。なお、事業所データと個人データを結合することで、各賃金関数には、法人全体の規模や所在地(都道府県)についてもダミー変数を設定している。

- iは各労働者、wiは各労働者の1か月の所定内賃金(月給、時給)、ageiは各労働者の年齢、yearsiは各労働者の勤続年数、Xiはその他の属性(「性別」「就業形態」「1週間の所定労働時間」「勤続年数」「保有する介護・福祉関係の資格」「採用形態」)を、Diは都道府県ダミー、法人規模ダミー)を示す。推計結果は表5-1のとおり。

- 2.推計した賃金関数を用いて、各個人ごとに、年齢や勤続年数等の属性(働いている法人の規模や都道府県を含む。)から予測されるモデル賃金額を試算する。モデル賃金額とは、いわば各年における数万人のデータに基づき、法人の規模や所在地、年齢や勤続年数、保有資格等の個々人の属性に応じて予測される賃金額である。

- 3.各個人について、賃金比(実際に受け取った賃金をモデル賃金で除したもの)を試算する。賃金比が1を超えていれば、当該労働者は、同じ属性を持つ介護従事者の中で標準的な賃金よりも多い賃金を受け取っていること、1を下回っていればその逆であることを示す。

- 4.労働者ごとに計算した賃金比を事業所ごとに単純平均することで、「事業所賃金比」を試算する。

付注6:人手不足に向けた取組の効果緩和に資する取組等の推計について(介護事業)

(第2-(2)-29表関係)

1.データの概要

分析にあたって、2020~2022年度の「介護労働実態調査」の事業所票に、付注5で試算した「事業所賃金比」を結合することで作成したデータセットを用いた。推計で用いている項目の留意点は、以下の4点である。

- 1.「相談体制の整備」は、「職員に何か悩みがある場合、雇用管理責任者またはそれ以外で相談できる窓口や担当者がいますか」という質問に対して、「いる」と回答した事業所を1、それ以外を0として集計

- 2.「定期的な賞与支給」については、事業所における「「賞与制度」の有無と実施状況」において、無期雇用職員又は有期雇用職員を対象に、「賞与制度あり」かつ「定期的に賞与を支給している」と回答した事業所を1、それ以外を0として集計

- 3.介護福祉機器整備の取組(個数)、介護ロボット整備の取組(個数)、ICT機器整備の取組(個数)については、各事業所における以下の選択肢のうち講じている個数を集計

- 4.法人規模については、「19人以下」「20~49人」「50~99人」「100~299人」「300~499人」「500人以上」の六つの選択肢から各事業所が選択

また、規模、都道府県、在籍者数、人手不足感が取得できないデータは分析から除いている。記述統計は表6-1のとおり。

〇介護福祉機器整備の取組

・移動用リフト(立位補助機(スタンディングマシーン)を含む)

・自動車用車いすリフト

・ベッド(傾斜角度、高さが調整できるもの、マットレスは除く)

・ベッド(体位変換機能を有するもの)

・エアマット(体位変換機能を有するもの)

・座面昇降機能付車いす

・特殊浴槽(移動用リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの)

・ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)

・シャワーキャリー

・昇降装置(人の移動に使用するものに限る)

・車いす体重計

・その他

〇介護ロボット整備の取組

・移乗介助(装着型)

・移乗介助(非装着型)

・移動支援(屋外型)

・移動支援(屋内型)

・移動支援(装着型)

・排泄支援(排泄物処理)

・排泄支援(トイレ誘導)

・排泄支援(動作支援)

・見守り・コミュニケーション(施設型)

・見守り・コミュニケーション(在宅型)

・見守り・コミュニケーション(生活支援)

・入浴支援

・介護業務支援

・その他

〇ICT機器整備の取組

・記録から介護保険請求システムまで一括している

・給与計算、シフト管理、勤怠管理を一元化したシステムを利用している

・グループウェア等のシステムで事業所内の報告・連絡・相談を行っている

・パソコンで利用者情報(ケアプラン、介護記録等)を共有している

・タブレット端末等で利用者情報(ケアプラン、介護記録等)を共有している

・情報共有システムを用いて他事業者と連携している

・他の事業所とデータ連携によりケアプランやサービス提供票等をやり取りするためのシステム

・その他

2.分析結果

被説明変数として用いる事業所の感じる人手不足感は、「1.大いに不足」「2.不足」「3.やや不足」「4.適当」「5.過剰」の離散的な選択肢であることを踏まえ、分析にあたっては、厚生労働省(2019)と同じく順序ロジット分析を用いた。なお、ここでは、人手不足感を緩和しうる取組を分析することが目的であることから、サンプルから「5.過剰」と回答した事業所は除外している。また、訪問介護職員と介護職員では賃金水準等が異なる可能性を踏まえ、各事業所における訪問介護職員比率を説明変数に加えている。

ベースラインの推計結果は表6-2のとおりであるが、まず全てのサンプルについて推計した結果が(1)である。これをみると、事業所賃金比が0.9を超えている場合や定期的な賞与を支給している場合、またはICT機器整備の取組が多いほど、係数はプラスとなっており、人手不足感が弱くなっていることがうかがえる。(2)~(4)については、人手不足の程度ごとに効果的な取組を確認するため、サンプルを分割して推計したものである。これをみると、(2)の人手の過不足感が「大いに不足」「不足」のサンプルのみで推計すると、介護福祉機器の整備の取組が人手不足の緩和に効果がある一方で、賃金水準については影響を及ぼしていないことが分かる。(3)は、過不足感が「不足」「やや不足」の場合についても、賃金よりも相談体制の整備や介護福祉機器整備の取組(個数)が人手不足の緩和に影響を及ぼしている。これは、人手不足が比較的深刻な状況であると、まずは賃金よりも介護福祉機器の整備を通じた職員の身体的負担の軽減や、相談体制の整備等を通じた労働環境の整備が人手不足の緩和にあたっては重要である可能性を示唆している。一方で、(4)から、人手不足が「やや不足」「適正」の場合をみると、事業所賃金比1.1以上がプラスとなっており、比較的人手不足が軽度な場合には、賃金が人手不足緩和に当たって重要となりうることが確認できる。また、ICT機器整備の係数がプラスになっており、業務改善の取組も併せて重要であると考えられる。なお、賃金や介護福祉機器の取組(個数)の係数が一部マイナスとなっている点については、人手不足の程度が強い場合に賃上げや介護福祉機器の導入等に取り組んでいるという逆の因果関係が生じている可能性に留意が必要である。

さらに、表6-3においては、介護福祉機器の整備が人手不足緩和に効果があった、人手不足状況が「大いに不足」「不足」「やや不足」のサンプルに限り、施策ごとにダミー変数を作成し、その効果を分析した。これをみると、介護福祉機器のうち、「自動車用車いすリフト」「ベット(傾斜角度、高さが調整できるもの、マットレスは除く)」「特殊浴槽(移動用リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの)」「ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)」「シャワーキャリー」「車いす体重計」の係数がプラスで有意となっており、人手不足緩和に寄与している。総じてみると、職員の身体的負担が大きい車いすの方への介護や入浴の補助を支援する機器の効果がプラスに推計されており、人手不足の程度が深刻である場合には、こうした職員の身体的な負担を軽減することが、まずは重要であることが示唆される。

最後に、表6-4において、人手不足状況が「やや不足」「適正」のサンプルに限り、ICT機器の取組の効果について、施策ごとにダミー変数を作成し、その効果を分析した。これをみると、「給与計算、シフト管理、勤怠管理を一元化したシステムを利用している」「情報共有システムを用いて他事業者と連携している」「他の事業所とデータ連携によりケアプランやサービス提供票等をやり取りするためのシステム」といった取組が人手不足緩和に寄与しており、事務作業等を軽減するようなシステムの導入が重要であることが示唆される。

付注7:人手不足緩和に資する取組等の推計について(小売・サービス分野)(第2-(2)-36表関係)

1.データの概要

分析にあたって、(独)労働政策研究・研修機構が2024年2月に行った「人手不足とその対応に係る調査(事業所調査)」を使用した。本調査は、2023年12月末日時点の状況を調査したものであり、8,750事業所から2,652件の有効回答を得ている。記述統計は表7-1のとおり。正社員、パート・アルバイトどちらかでも対象者がいない等により未回答の選択肢がある場合は除いており、実際の分析にあたっては正社員、パート・アルバイト別に推計しているため、推計で用いたデータ数と必ずしも一致しない。過去1年の賃上げ率は「1%未満」「1~3%未満」「3~5%未満」「5~10%未満」「10~15%未満」「15~20%未満」「20%以上」からの選択である。情報通信技術(ICT)の設備投資(個数)、研修や労働環境の整備(個数)、給与制度などの労働条件の整備(個数)、人材確保・採用に関する取組(個数)、事業運営の改善(個数)については、各事業所において、以下のうち講じている個数をそれぞれ集計している。

企業規模については「100人未満」「100~299人」「300~999人」「1,000~4,999人」「5,000人以上」、事業所規模については「10人未満」「10~19人」「20~29人」「30~49人」「50~99人」「100人以上」、事業所形態については「1.本社・本店(管理、総務、人事のみ)」「2.1以外の本社・本店(店舗・飲食店・宿泊施設を併設している場合)」「3.店舗・飲食店・宿泊施設」「4.上記以外の形態(営業所、事務所、工場、輸送・配送センター等)」に対してダミー変数を設定している。さらに、地域として、「北海道・東北」「関東・甲信越」「東海」「北陸」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の7つに全国を区分している。産業については、「各種商品小売業」「織物・衣服・身の回り品小売業」「飲食料品小売業」「機械器具小売業」「その他の小売業」「宿泊業」「飲食店」「洗濯・理容・美容・浴場業」「その他の生活関連サービス業」「娯楽業」の10産業に対してダミー変数を設定している。

さらに、分析にあたっては、正社員、パート・アルバイトそれぞれの分析において事業所に該当者がいない場合や、企業規模、事業所規模、労働組合の有無、事業所形態、一人当たり賃金(正社員であれば月給、パート・アルバイトであれば時給)、一人当たり時間外労働、一人当たり有給休暇取得割合、従業員の不足感、過去1年間の賃上げ率に欠損がある場合に、そのサンプルを除外している。

〇情報通信技術(ICT)の設備投資(個数)

・掃除ロボットの導入

・配膳ロボットの導入

・業務用の調理ロボット・自動調理機械の導入

・自動受付システムや自動チェックインシステムの導入

・注文時等のタブレットやアプリの導入

・ネット販売・オンライン予約システム・チャットボット

・会計等の自動化

・社内用プログラムの導入・開発

・受発注データの一元管理・自動発注システムの導入

〇研修や労働環境の整備(個数)

・OJT研修に当たっての環境整備

・OFF-JT研修の実施・拡充

・幹部へのマネジメント研修の実施(店長候補の研修等)

・メンター制度の導入

・年次有給休暇の取得促進

・シフト調整の工夫

・賄い(食事等)の充実

・社員飲み会への補助

・社員旅行への補助

・身だしなみ基準の緩和(髪色、ピアス、ネイル等)

・アルバイトの大学生への就活支援(セミナーの開催等)

・託児環境の整備(既存託児所との契約等も含む)

〇給与制度などの労働条件の整備(個数)

・勤続給の導入・充実

・役割給の導入・充実

・職務給の導入・充実

・資格給の導入・充実

・週休日の設定・拡大(選択的週休3日制等)

・深夜営業の縮小(労働時間の短縮)

〇人材確保・採用に関する取組(個数)

・求人募集時の賃金の引上げ

・柔軟な働き方に向けた制度の整備

・採用対象の募集年齢の拡大

・採用時や一定期間経過後の祝い金を支給

・高年齢者の雇用の実施(65~69歳)

・高年齢者の雇用の実施(70歳以上)

・定年延長(60歳より上に定年を設定)

・採用経路の多様化

・正社員登用制度の導入

・外国人の採用

〇事業運営の改善(個数)

・販売商品・サービス価格の引上げ

・販売商品・サービス種類の削減

・無償で提供していた商品・サービスの内容の変更

2.分析結果

被説明変数として用いる事業所の感じる人手不足感は、「1.人手不足感はない」「2.5%未満」「3.5~10%未満」「4.10~15%未満」「5.15~20%未満」「6.20~25%未満」「7.25%以上」の離散的な選択肢であることを踏まえ、分析にあたっては、厚生労働省(2019)と同じく順序ロジット分析を用いた。

ベースラインの推計結果は表7-2のとおりである。これをみると、事業所の平均として、一定以上の賃金水準(正社員では月給20万円、パート・アルバイトでは時給1,500円)を確保することが、人手不足緩和に一定程度寄与していることが分かる。一方で、時間外労働は、正社員、パート・アルバイトともに人手不足に対して悪化する方向に寄与している。正社員については、研修や労働環境の整備、給与制度などの労働条件の整備が人手不足を緩和する方向に寄与している一方で、パート・アルバイトについては、どの取組も有意となっていない。パート・アルバイトについては、表7-1で見たとおり、1,500円を超えているサンプルは1%程度であり、極めて高い賃金水準を提示するほか、パート・アルバイトの人手不足を緩和する取組については、本調査からは必ずしも明らかではないものと考えられる。人材確保・採用に関する取組の係数がプラスになっている点については、人手不足事業所ほど、人材確保・採用に積極的な傾向が表れていることが背景にあるものと考えられる。以下、表7-3~7-6において、情報通信技術(ICT)の設備投資、研修や労働環境の整備、給与制度などの労働条件の整備、事業運営の改善のそれぞれの個別の取組について、人手不足への影響を推計した結果を確認する。なお、表7-3~7-6においては、パート・アルバイトについても推計しているが、いずれにしても、こうした取組がパート・アルバイトの人手不足感を緩和するような効果は確認できない。

まず表7-3についてみると、正社員では、「業務用の調理ロボット・自動調理機械の導入」「社内用プログラムの導入・開発」「受発注データの一元管理・自動発注システムの導入」等が人手不足緩和に寄与するものと考えられ、いわゆるバックヤードでの業務におけるICTの導入が、人手不足に寄与する可能性がある。ただし、「配膳ロボットの導入」「注文時等のタブレットやアプリの導入」といった、実際に顧客に相対する業務におけるICT投資は、人手不足を悪化させるという結果となっている。これは、人材確保・採用に関する取組と同様、既に人手不足が深刻な事業所において、こうした対顧客サービスへのICT投資が既に進んでいることが影響している可能性がある。

表7-4から、研修・労働環境整備の効果をみると、正社員の人手不足については、「年次有給休暇の取得促進」「身だしなみ基準の緩和(髪色、ピアス、ネイル等)」「託児環境の整備(既存託児所との契約等も含む)」といった取組が奏功する可能性を示している。年次有給休暇といった基本的な労働条件をしっかりと整えるとともに、多様な働き手が活躍できる環境の整備が重要であることがうかがえる。

表7-5から、給与制度などの労働条件の整備の効果をみると、「役割給の導入・充実」「資格給の導入・充実」が正社員の人手不足を緩和するという結果となっており、仕事の内容や資格等のスキルをしっかりと評価する体制を作ることも重要であることが示唆される。

最後に、表7-6から事業運営の改善の効果についてみると、「販売商品・サービス価格の引上げ」が人手不足を緩和する方向に寄与しているものの、「販売商品・サービス種類の削減」「無償で提供していた商品・サービスの内容の変更」といった項目は逆の効果を示唆しており、事業運営改善が正社員の人手不足に与える影響については、確たることは確認できない。

総じてみれば、①事務やバックヤードでの業務負担を軽減する取組、②多様な働き手が活躍できる環境の整備、③仕事の内容やスキルを評価して給料に反映させる仕組みの整備が、小売・サービス分野における正社員の人手不足緩和に効果があるものと考えられる。

注釈

- 1コブ・ダグラス型の生産関数を用いて、生産性を推計する手法は幅広く採用されている。例えば、川口ほか(2007)や神野(2009)においては、通常直接的に計測できない年齢別の生産性の違いを確認するに際して、各企業における生産額を左辺に、各年齢における雇用者数を右辺においたコブ・ダグラス型生産関数を仮定した推計を行っている。

- 2αは、フルタイム労働者数が1%増加したときの、生産量の増加分を示す。

- 30<σ<1であれば、パートタイム労働者の賃金は、本来の生産性から得られるべき水準から割り引かれている一方で、σ>1であれば、本来の生産性から得られるべき以上の賃金を得ていることとなる。

- 4dについては、厚生労働省「毎月勤労統計調査」における、2012年、2016年のそれぞれのフルタイム・パートタイム労働者別の現金給与総額と、総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」の個票から計算したフルタイム・パートタイム労働者数より計算している。

- 5本分析では、正社員・正職員をフルタイム労働者、パート・アルバイト労働者をパートタイム労働者とした。

- 6個人経営、株式会社・有限会社・相互会社、合名会社・合資会社、合同会社、会社以外の法人、外国の会社、法人でない団体の7区分。

- 7「経済センサス-活動調査」の最新のデータは2021年であるが、2021年調査から労働者の分類が、「正社員・正職員」「パート・アルバイト労働者」から、「無期雇用者」「有期雇用者」と変更されたため、時系列での比較ができないことから、本分析では2021年のデータを用いていない。

- 8厚生労働省「毎月勤労統計調査」は5人以上事業所のうち、「A.農業,林業」「B.漁業」を除く事業所を調査しており、当該調査の調査範囲と合わせるために行ったもの。

- 9管理者(1名)、訪問介護員(10名まで)、介護職員等(10名まで)。

- 10賃金関数の推計で用いているのは、訪問介護員、介護職員に限り、かつ試算に用いた項目に欠損がない各年約20,000サンプルである。