令和6年度「医療安全推進週間」について

令和6年11月24日(日)~11月30日(土) (毎年度11月25日を含む1週間)

背景と目的

背景

厚生労働省は「医療安全推進週間」において様々な関係者と取り組んできており、一定の成果はありますが認知度が低く、医療安全自体の認知向上も未だ課題となっています。

近年、医療安全への患者の参画の重要性が指摘されておりますが、患者側の知識向上も必要な状況です。国民へのアンケート※1では、「医療安全において患者にも役割があると思う」「自らも取り組みたい」という声が多い一方で「医療安全に参画するために必要な知識が、患者側に不足している」という声も多いということが判明しました。

目的

○ 医療安全推進週間の認知度を高め、患者側・医療側を含む国民全体の医療安全への関心をもっていただくこと。

○ 医療安全への参画に必要な知識を国民に提供して参画を促進し、医療の安全・質の更なる向上を目指すこと。

厚生労働省の取組

厚生労働省では、ポスターの作成・配布や広報誌・SNS等による広報を通じて、同週間の周知を行います。

また、96団体のみなさまに御賛同いただいております。後援団体一覧はこちら[76KB]です。

1.広報誌「厚生労働」での特集

2.医療現場の取組の取材動画

【動画の概要】

医療機関を受診する時、当たり前のように医療を”安全”に受けることができると思っていませんか。医療には様々なリスク(危険性)があり、少しでも安全性を高めるために医療機関は様々な取組をしています。

医療安全のための医療機関の取組をのぞいてみませんか。そして、患者にはどのような役割があるのか一緒に考えてみませんか。

全体版 約6分(Youtubeリンク)

分割版1 医療機関の取組バージョン 約5分半(Youtubeリンク)

分割版2 アニメ―ション約30秒(Youtubeリンク)

国民の皆さまに知っていただきたいこと

✔医療にどのようなリスク(危険性)があるのか

✔リスクを減らすために、どのような取組があるのか

▶広報誌・動画で紹介した例:インシデント報告、医療安全の委員会、検査報告書の組織的な確認等

✔リスクを減らす取組に患者が関わるとどんな効果があるのか

国民の皆さまに実践していただきたいこと

✔回避が難しいリスクもあることを知り、納得をした上で医療を受けましょう。

✔リスクを減らす取組に参加・協力しましょう

▶広報誌・動画で紹介した例:患者確認への協力、受けた検査の結果の確認等です。

✔"気づき"を声に出しましょう

医療安全推進週間とは

行政機関、医療関係団体、医療機関等においては、この週間を中心として、医療安全向上のため、ワークショップやセミナーの開催、研修の実施など様々な取組を進めています。

その他の医療安全に対する対策

医療安全施策にかかる説明資料

2.「安全な医療を提供するための10の要点」についてはこちらをご参照ください。

平成13年9月11日に医療安全対策検討会議ヒューマンエラー部会が公表した「安全な医療を

提供するための10の要点」をご紹介します。

こちらは医療機関における医療安全に関する基本的な考え方を標語の形式でとりまとめたも

のとなります。

この標語を参考に、各医療機関においてそれぞれの特性に応じたより具体的な標語を作成いただくなど、職員の医療安全への意識や相互のコミュニケーションの活性化のためにご活用ください。

- 全体版

[3,275KB]

要点1:根付かせよう安全文化 みんなの努力と活かすシステム[166KB]

要点2:安全高める患者の参加 対話が深める互いの理解[103KB]

要点3:共有しよう私の経験 活用しようあなたの教訓[115KB]

要点4:規則と手順 決めて守って見直して[102KB]

要点5:部門の壁を乗り越えて 意見かわせる職場をつくろう[139KB]

要点6:先の危険を考えて 要点おさえてしっかり確認[124KB]

要点7:自分自身の健康管理 医療人の第一歩[95KB]

要点8:事故予防 技術と工夫も取り入れて[135KB]

要点9:患者と薬を再確認 用法・用量気をつけて[117KB]

- 要点10:整えよう療養環境 つくりあげよう作業環境

[134KB]

その他

○ ロゴマークについて

同週間のロゴマークにおいて、使用規程を順守のうえ、医療機関内の掲示板に掲載いただく

など、様々な機会にご活用ください。

- ロゴマーク使用規程[85KB]

[85KB]

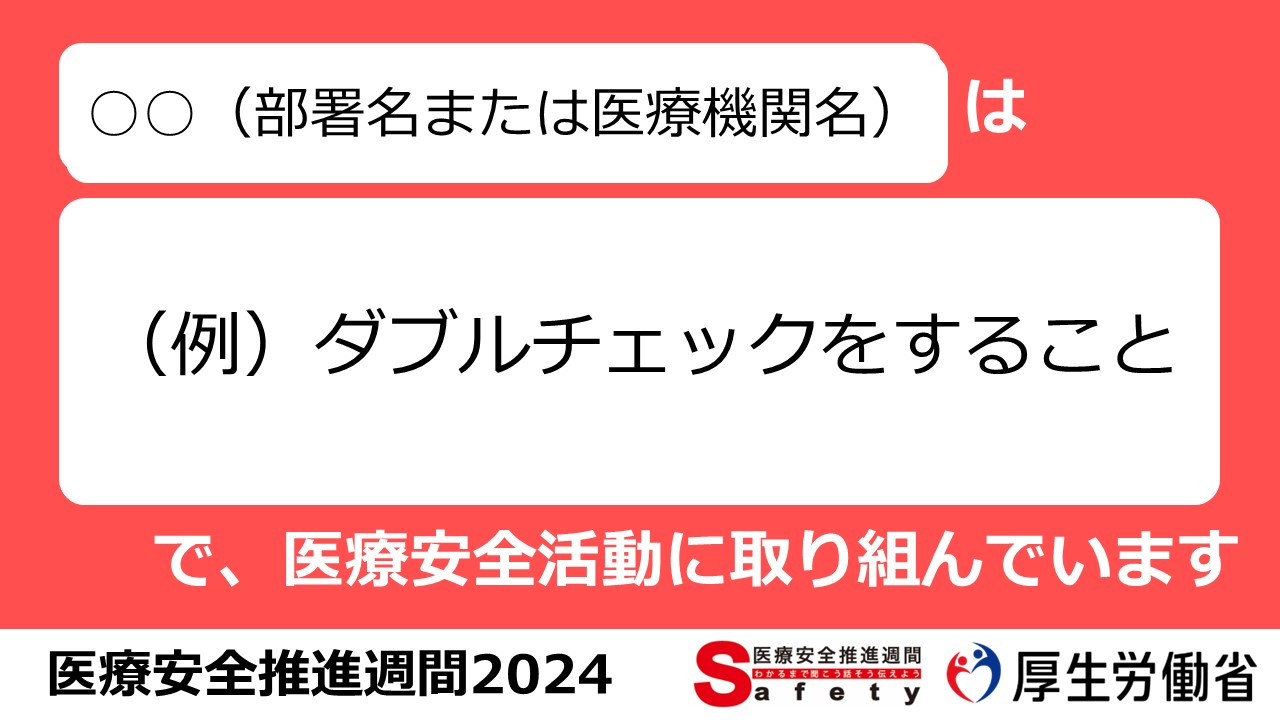

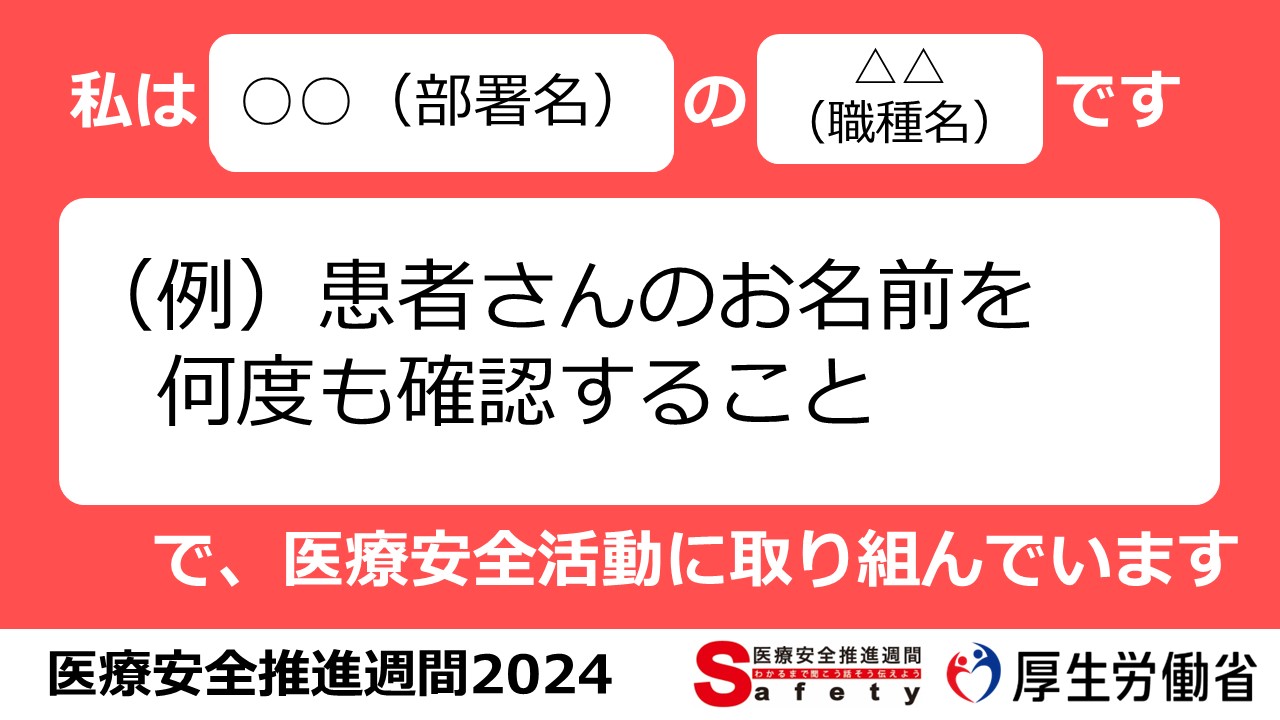

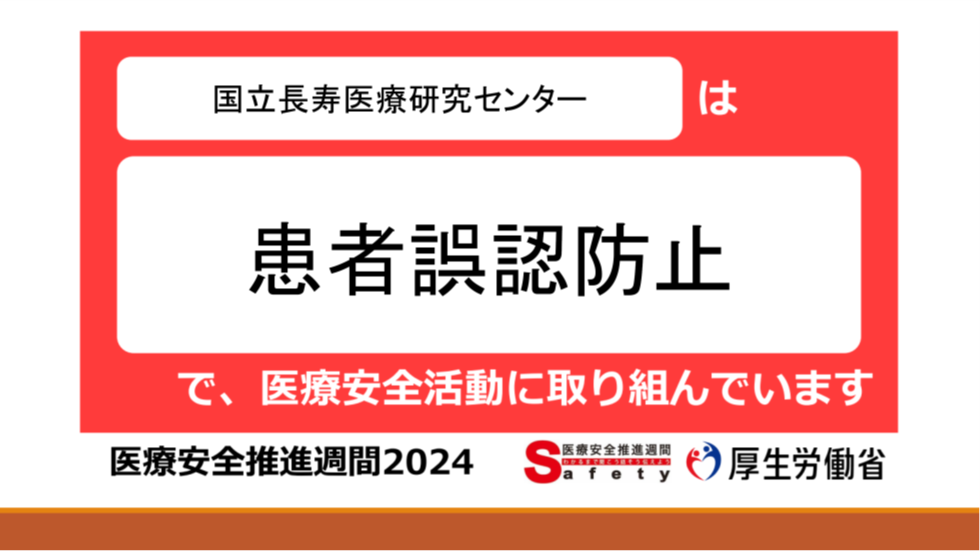

○ 医療安全の取組記入用紙について

各医療機関において医療安全に向けた取組を周知いただくための用紙を作成しました。

こちらからダウンロードしたファイルを紙に印刷のうえ、医療機関全体または各部署ごとの取組を記入いただくなどして、ご活用ください。

(部署名または医療機関名のみを記入するものと、部署名および職種名の両方を記入するものの2種類を作成しましたので、掲示場所や取組状況に応じてお選びください。)

また、活用例については、下記の記入見本をご参照ください。

- ・取組記入用紙

部署名または医療機関名[92KB][90KB]

部署名+職種名[94KB][91KB]

<部署名または医療機関名>

<部署名+職種名>

※この取組記入用紙の作成にあたっては、世界患者安全の日(WPSD)における聖路加国際病院の取り組みを参考にさせていただきました。

地方厚生(支)局の取組

さまざまな団体の取組

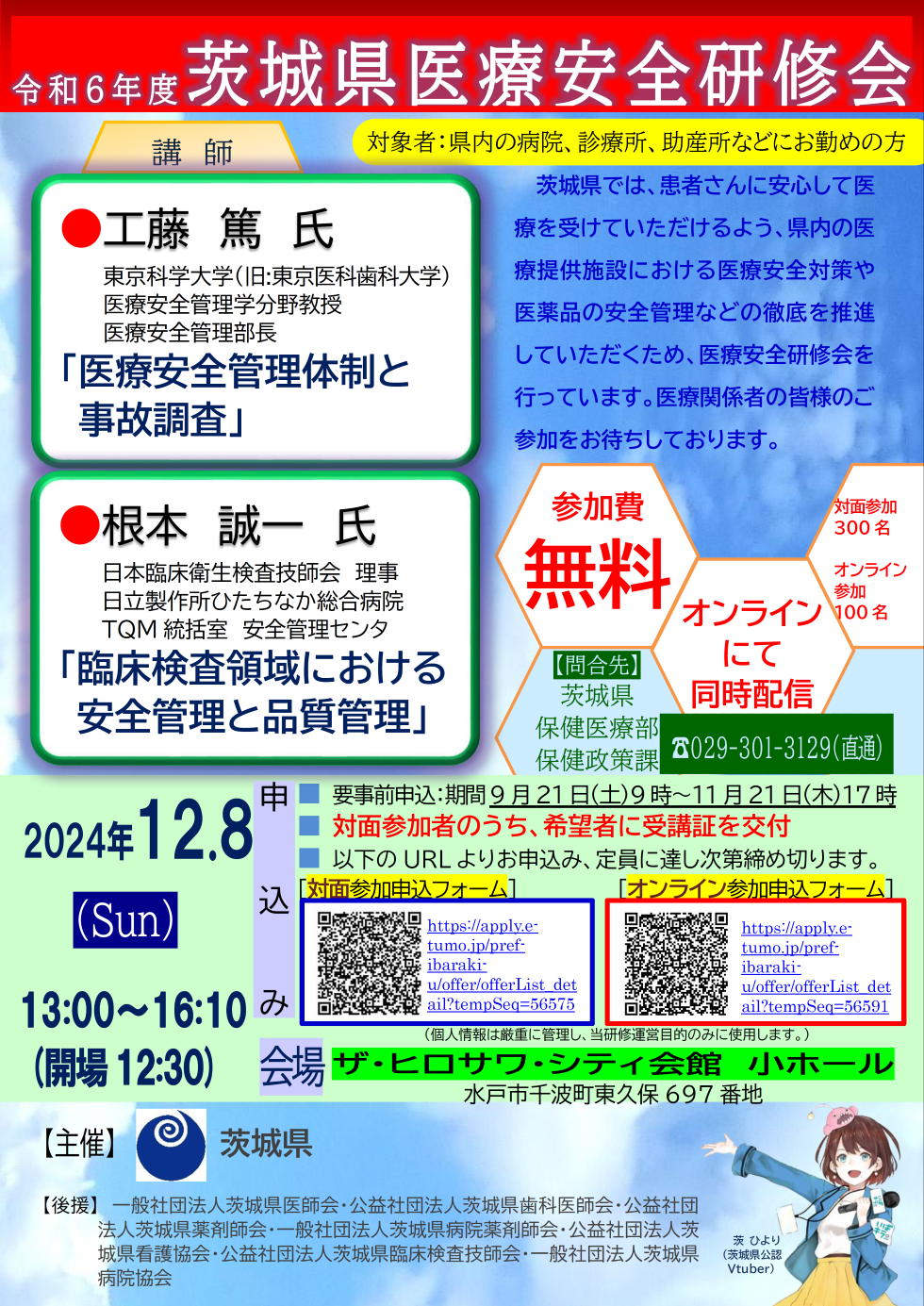

茨城県では、県内の医療機関における医療安全対策の促進を図るために、医療従事者の方々

などを対象とした「茨城県医療安全研修会」を開催しています。

2024年度(令和6年度)は、「医療安全」をテーマに、講師お二人をお招きしハイブリッド

型(会場とYouTubeによるライブ同時配信)で開催しました。

2024年度(令和6年度)研修会チラシ 2024年度(令和6年度)研修会 スナップ

➢ 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

国立長寿医療研究センターでは、コメディカル部門も含めた全部署の掲示板に掲載しまし

た。

➢ 岡山県

医療安全推進週間にあわせて、岡山県庁正面玄関ピロティ及び岡山城を、シンボルカラーで

あるオレンジ色にライトアップし、医療安全に関する人々の意識、関心を高め、県民の理解を

深めるきっかけとしました。

・岡山県庁正面玄関ピロティ

令和6年11月25日(月) 日没~22:00

・岡山城

令和6年11月25日(月)日没~24:00

➢ 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院

国立国際医療研究センター病院では、医療安全シンポジウムを開催しました。

日時:2024年11月8日(金)17:30~19:10

場所:国立国際医療研究センター病院 国際協力研修センター棟5階大会議室

テーマ:患者さんと医療スタッフが協働し、医療安全を推進するための意識向上

演者:豊田郁子氏 NPO法人架け橋理事長

木下正一郎氏 医療問題弁護幹事長

また、事前にテーマを決めて職員から募集した医療安全ポスター・川柳を掲示し、職員や患

者さんによる投票を行い、得票数が多かったポスター・川柳はリスクマネージャー会議で発表

し、病院HPや院内各所に掲示して医療安全の啓発活動に役立てています。

➢ 公益社団法人 全日本病院協会

全日本病院協会では、(一社)日本医療法人協会と共催にて、医療安全対策に関し、医療関

係者の意識向上、医療機関、関係団体等における組織的取り組みの促進等を図ることを目的に

医療安全対策講習会を実施しております。

2024年度は、東邦大学医学部社会医学講座医療政策・経営科学分野 教授 長谷川友紀先生

より「プロセスで作り込む医療安全-根本原因分析(RCA)に基づく業務フローの改善-」、

(公財)日本医療機能評価機構医療事故防止事業部 部長 坂口美佐先生より「医療事

故、ヒヤリ・ハットの情報収集による原因分析・再発防止」をテーマにて各80分の講義、質

疑・応答を行っていただきました。

■2024年度「医療安全推進週間企画 医療安全対策講習会(WEB)」開催概要

https://www.ajha.or.jp/seminar/anzensuishin/pdf/241009_1.pdf

■過去の「医療安全推進週間企画 医療安全対策講習会」開催概要等

https://www.ajha.or.jp/seminar/anzensuishin/

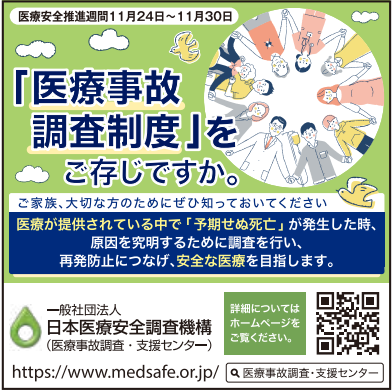

➢ 一般社団法人 日本医療安全調査機構

日本医療安全調査機構では、2024年11月22日~25日に医療事故調査制度の新聞広告を掲載

しました。

また、医療事故調査制度の概要を一般の方に知ってもらうための広告を、11月22日(金)日

本経済新聞、11月23日(土)毎日新聞、11月24日(日)読売新聞、11月25日(月)朝日新聞

の朝刊に掲載しました。

関連情報

- 9月17日「世界患者安全の日」についてはこちらをご参照ください。

令和6年度世界患者安全の日について

お問い合わせ先

医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室

TEL:03-5253-1111(内線2579・2580)