陸上貨物運送事業における腰痛の予防

陸上貨物運送業の皆さんへ

腰痛予防対策に

取り組みましょう

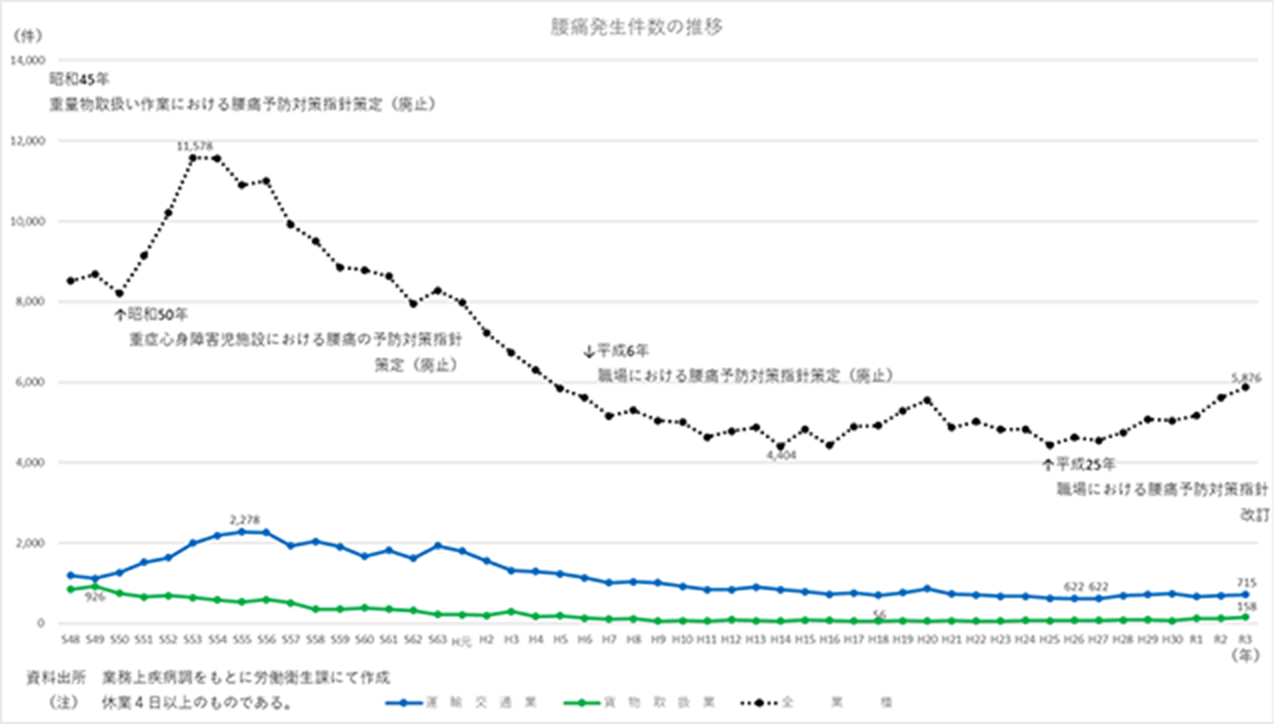

陸上貨物運送業における

腰痛発生件数

職場における腰痛発生件数は、昭和53年をピークとして長期的に減少したものの、陸上貨物運送事業が含まれる運輸交通業や貨物取扱業においては、近年、発生件数に減少は見られません。

また、陸上貨物運送事業の腰痛発生率(死傷年千人率)は全業種平均(0.1)を大幅に上回る0.41であることからも、陸上貨物運送事業における腰痛予防対策の推進が重要な課題となっています。

これまでの取り組み

(厚生労働省の施策)

職場における腰痛予防対策指針の

改訂を行いました

平成25年に「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、陸上貨物運送事業で多く発生する「重量物取扱い作業」と「車両運転等の作業」に関して、腰痛の予防対策を示しました。

腰痛予防チェックリスト

【作業管理】

-

常時行う重量物取扱い作業は、リフターや自動搬送装置の使用により自動化・省力化する。

-

コンベアや台車などで運搬したり、運搬しやすくなるようなフックや吸盤などを用いる。

-

取り扱う重量物の重量を制限する。常時人力のみにより取り扱う重量は、満18歳以上の男性の場合、体重のおおむね40%以下、女性は24%以下とする。流通業では、10kg程度に設定する例も見られる。

-

上の重量制限を超える場合は、身⻑差の少ない2人以上で作業を行わせる。

-

取り扱う重量物の重量が、あらかじめわかるように表示する。

-

できるだけ重量物に身体を近づけ、重心を低くするような姿勢をとるようにする。

-

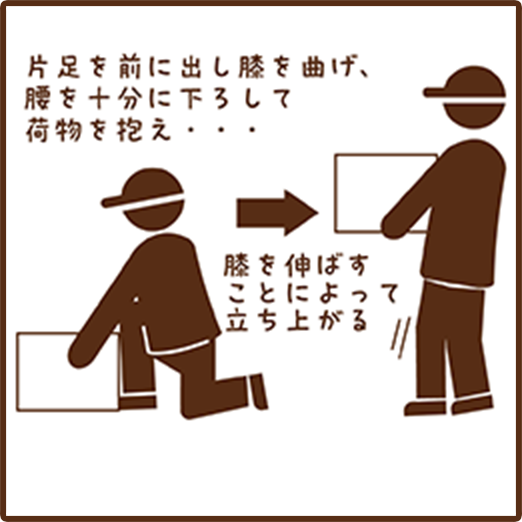

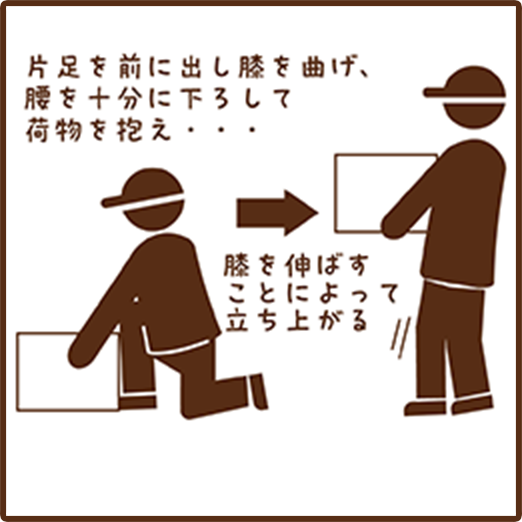

床面から重量物を持ち上げる場合、片足を少し前に出し膝を曲げ、腰を十分に下ろして重量物を抱え、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。(図1)

(図1)

-

大きな物や重量物を持っての移動距離を短くし、人力での階段昇降は避ける。

-

重量物を持ち上げるときは、呼吸を整え、腹圧を加えて行うようにする。(図2)

(図2)

-

重量物を持った場合は、背を伸ばした状態での腰部のひねりを少なくなるようにする。

-

作業動作、作業姿勢、作業手順、作業時間などをまとめた作業標準を策定する。

-

労働者にとって過度の負担とならないように、単位時間内での取扱い量を設定する。

-

運転時間の管理を適切に行い、適宜、小休止・休息を取らせる。

-

⻑時間運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止・休息やストレッチングを行ってから作業を行わせる。

-

作業靴は滑りにくく、クッション性があるものを使用させる。

(図1)

(図2)

【健康管理と労働衛生教育】

-

腰痛予防健康診断(配置時、6か月以内ごとに1回)を行う。

-

ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行わせる。(図3)

(図3)

-

腰痛のリスクと原因、作業標準(作業姿勢など)、荷役機器・補助具の使用方法、腰痛予防体操などについて、教育(配置時など)を行う。

(図3)

これまでの取り組み

(各企業の施策)

腰痛予防対策➀安全講習の実施(陸上貨物運送業)

実施内容

入社時に9日間にわたる学科と実技の安全講習を実施。

各科目の中で正しい作業姿勢についても教育し、入社時からの腰痛予防を進めている。フォークリフトについては別途事者向け教育を実施し、協力会社に対する研修にも力を入れている。

腰痛予防対策➁休憩時間の確保の工夫

(陸上貨物運送業)

実施内容

倉庫内作業では午前10分、午後10分以上の休憩時間を取る(夏期は熱中症対策のため回数を増やしている)。

安心して休憩をとれるよう、休憩時間はシャッターを閉めて、入荷作業を停止している。