オンライン資格確認 QA集

オンライン資格確認についてもっと教えて!

1. 資格確認時の表示内容について

2. オンライン資格確認とは

- Q4. マイナンバーカードを持参すれば、医療機関等を受診できますか。

- Q5. 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。

- Q6. 医療機関・薬局内のレセプトコンピュータ等の情報を国や支払基金が閲覧できるようになるのですか。

- Q7. オンライン資格確認は必ず導入しなければいけませんか。

- Q8. 患者はマイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか。

- Q9. マイナ在宅受付Webとはなんですか。

- Q10. マイナ資格確認アプリ(居宅同意取得型)とはなんですか。

- Q11. マイナ資格確認アプリ(資格確認限定型)とはなんですか。

- Q12. マイナ資格確認アプリとマイナ在宅Webの違いはなんですか。

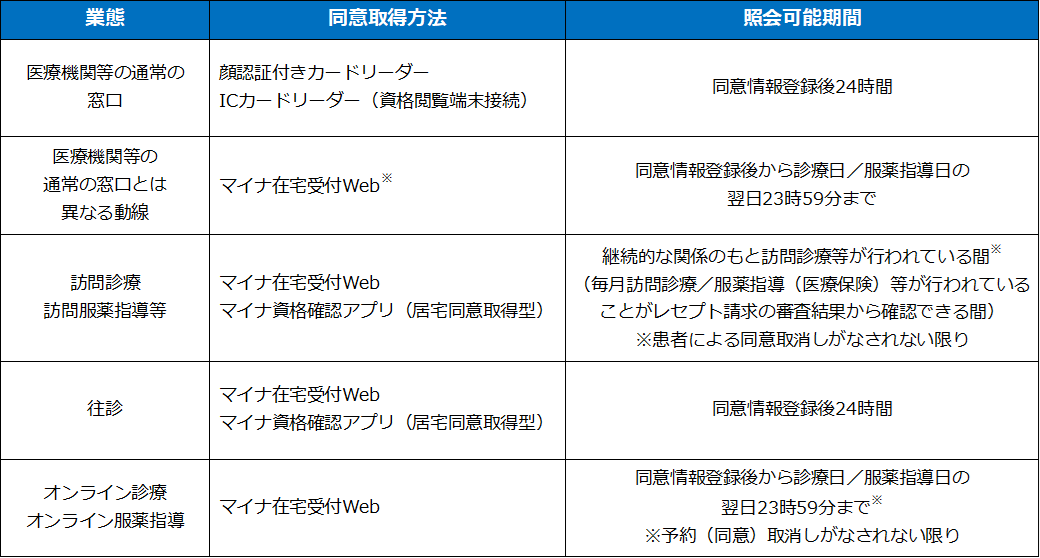

- Q13. 医療機関等が利用する同意取得方法や照会可能期間に違いはありますか。

- Q14. すでにオンライン資格確認等システムを導入していますが、訪問診療等やオンライン診療等を利用するためには、どうすればよいですか。

3. 医療機関・薬局で変わること

- Q15. 薬局において、患者ご本人が来局してマイナンバーカードを利用することが難しい場合、お薬を受け取れる方法はありますか。

- Q16. 患者本人がマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい場合、介助者や職員が置いてもよいでしょうか。

- Q17. 患者がマイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらよいですか。

- Q18. 医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として使えることを、どのように患者さんに伝えたらよいですか。

- Q19. 医療機関・薬局内で患者のマイナンバーカードを拾得した場合はどうすればよいですか。保管義務はかかるのでしょうか。

- Q20. 従来の健康保険証はいつまで利用できますか。

- Q21. 令和6年12月2日から、資格確認の方法は今と変わるのでしょうか。

- Q22. 医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。

- Q23. 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。

- Q24. 顔認証付きカードリーダーが起動しなかったり、顔認証ができない場合は、どのようにすれば直りますか。

4. 利用開始に向けてご対応いただきたいこと / 必要な費用目安

5. マイナンバーカードについて

6. 電子証明書について

7. その他

| Q1 | 医療機関等でオンライン資格確認を利用したら「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されるのですが、なぜこうした事象が起こるのですか。 |

|---|---|

| A1 | 転職等により医療保険の資格変更があった場合には、資格変更後の保険者が、事業主から資格取得届の提出を受けて、新たな資格情報をオンライン資格確認等システムに登録します。 事業主から保険者への届出は5日以内とされており、また、保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこととしています。事業主が、加入前から被保険者に係る情報を収集するよう促すなどして、当該届出が5日以内に徹底されるようにしていますが、新しい保険証がお手元に届くまでに一定の期間を要していたのと同様に、データ登録までには一定の期間を要するため、データ登録までの間に医療機関等でオンライン資格確認を利用すると、「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されます。 また、オンライン資格確認等システムにおいては、新規データ登録時にシステムチェックを行っています。データ登録時の誤りを防止するために、誤りの疑いがある場合には、オンライン資格確認等システムへの連携を一時的に止めて、保険者において確認を行っています。当該確認の期間中に医療機関等でオンライン資格確認を利用した場合にも「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されることがあります。 ※資格情報が「資格(無効)」「資格情報なし」となる場合は、電子処方箋対応施設においても、電子処方箋の交付や、処方箋情報の登録・取得等ができなくなるため、従前どおり紙の処方箋により対応いただくようお願いいたします。新規データのシステムチェックの状況に応じて、資格情報は確認できるが電子処方箋の交付等は行えない場合もありますが、その場合も紙の処方箋により対応いただくようお願いいたします。 |

| Q2 | マイナ保険証を利用した患者についてオンライン資格確認を利用したら「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示されるのですが、この場合どう対応すればよいですか。 |

|---|---|

| A2 | マイナ保険証利用時に「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示された際は、何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかった場合への対応として、 ・マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)又は資格情報のお知らせを提示してもらう ・(再診の場合)資格確認に必要な情報を把握していれば、患者へ口頭で確認する ・(初診の場合)患者に被保険者資格申立書へ記入をしてもらう といったいずれかの方法で資格確認を行っていただき(詳細はこちら)、適切な自己負担分(3割分等)の支払いで保険診療を受けられるようお願いいたします。(この場合、確認できた被保険者番号等でオンライン資格確認を行うことは不要です。)なお、詳しい資格確認方法についてはこちらをご覧ください。 ※資格情報が「資格(無効)」「資格情報なし」となる場合は、電子処方箋対応施設においても、電子処方箋の交付や、処方箋情報の登録・取得等ができなくなるため、従前どおり紙の処方箋により対応いただくようお願いいたします。新規データのシステムチェックの状況に応じて、資格情報は確認できるが電子処方箋の交付等は行えない場合もありますが、その場合も紙の処方箋により対応いただくようお願いいたします。 |

| Q3 | 資格確認時に表示された情報に「●」がでた場合、レセプト請求はそのままできますか。 |

|---|---|

| A3 | オンライン資格確認にて取得できる情報は医療保険者等が登録した正確な情報のため、表示された内容のままレセプト請求していただくことが可能です。なお、資格証類の情報も活用し、各医療機関等のご判断により、券面情報に基づいて資格情報の修正を行ってレセプト請求を行っていただいても差し支えありません。 |

| Q4 | マイナンバーカードを持参すれば、医療機関等を受診できますか。 |

|---|---|

| A4 | オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば受診することが出来ます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、有効な健康保険証/資格確認書、マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)又は資格情報のお知らせを提示する方法で受診することが出来ます。 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、こちらからご確認ください。 |

| Q5 | 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。 |

|---|---|

| A5 | 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、電子的かつ確実な本人確認を行います。 ※マイナンバー(12桁の番号)は、行政手続において使用されるものです。詳しくはこちらをご覧ください。 |

| Q6 | 医療機関・薬局内のレセプトコンピュータ等の情報を国や支払基金が閲覧できるようになるのですか。 |

|---|---|

| A6 | オンライン資格確認とは、オンライン資格確認等システムを運営する社会保険診療報酬支払基金と国保中央会(実施機関)に対して照会した患者の資格情報等を医療機関がオンラインで確認できる仕組みです。 国や実施機関が、医療機関・薬局にある診療情報等を閲覧したり、取得することはできません。 |

| Q7 | オンライン資格確認は必ず導入しなければいけませんか。 |

|---|---|

| A7 | マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5(2023)年4月1日より、医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、ほぼ全ての医療機関・薬局において導入されております(令和6(2024)年12月末時点で約97%)。 |

| Q8 | 患者はマイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのでしょうか。 |

|---|---|

| A8 | マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。 初めて医療機関等を受診していただく場合、顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま利用登録ができます。また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。 |

| Q9 | マイナ在宅受付Webとはなんですか。 |

|---|---|

| A9 | 訪問診療やオンライン診療等において、モバイル端末から本人確認を暗証番号により実施するオンライン資格確認の仕組みで、患者の薬剤情報・診療情報・特定健診情報の提供同意及び処方箋の発行方法の登録等が可能です。 導入方法や利用方法については、医療機関等向け総合ポータルサイトをご確認ください。 |

| Q10 | マイナ資格確認アプリ(居宅同意取得型)とはなんですか。 |

|---|---|

| A10 | 訪問診療等において、モバイル端末から本人確認を暗証番号又は目視確認により実施するオンライン資格確認の仕組みで、モバイル端末のアプリ上で患者の薬剤情報・診療情報・特定健診情報の提供同意及び処方箋の発行方法の登録等並びに患者の資格情報の取得等が可能です。 導入方法や利用方法については、医療機関等向け総合ポータルサイトをご確認ください。 |

| Q11 | マイナ資格確認アプリ(資格確認限定型)とはなんですか。 |

|---|---|

| A11 | オンライン資格確認義務化対象外施設/経過措置対象施設((2)(4)(6)のみ)、施術所、健診実施機関、助産所において、本人確認を暗証番号又は目視確認により実施するオンライン資格確認。患者の資格情報の取得等をインターネットを通して可能とするアプリケーションです。 導入方法や利用方法については、医療機関等向け総合ポータルサイトまたは施術所等向け総合ポータルサイトをご確認ください。 |

| Q12 | マイナ資格確認アプリとマイナ在宅Webの違いはなんですか。 |

|---|---|

| A12 | 令和6年4月から開始したマイナ在宅受付Webは、医療機関ごとに専用のWebページにアクセスすることで利用できますが、二次元コードやURLが分かれば端末を選ばずに利用できるため、本人認証時には、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。 一方、令和6年10月からリリースしたマイナ資格確認アプリについては、各医療機関等に設置されている資格確認端末からアクティベーションコードを発行する等の事前準備により特定の医療機関のモバイル端末でのみ作動するものです。そのため、患者の本人認証の方法として、暗証番号の入力に加えて、マイナンバーカードの顔写真と患者の顔が同一であるかを医療関係者等が目視により確認(暗証番号の入力が不要)することが可能です。 |

| Q13 | 医療機関等が利用する同意取得方法や照会可能期間に違いはありますか。 |

|---|---|

| A13 | 各業態ごとの同意取得方法や照会可能期間は以下の通りです。 ※マイナ資格確認アプリ(居宅同意取得型)についても今後導入予定です。  |

| Q14 | すでにオンライン資格確認等システムを導入していますが、訪問診療等やオンライン診療等を利用するためには、どうすればよいですか。 |

|---|---|

| A14 | すでにオンライン資格確認の本体システムを導入されている医療機関・薬局におかれましては、資格確認端末の環境設定情報更新画面で居宅同意取得型の機能≪訪問診療等機能≫または≪オンライン診療等機能≫を「利用する」に変更していただくことにより、資格確認端末上に機能追加されます。 |

| Q15 | 薬局において、患者ご本人が来局してマイナンバーカードを利用することが難しい場合、お薬を受け取れる方法はありますか。 |

|---|---|

| A15 | 患者ご本人の来局が難しい場合、マイナンバーカードを利用することはできないため、処方箋をお持ちいただくことで、本人以外の方でも受け取ることが可能です。 |

| Q16 | 患者本人がマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい場合、介助者や職員が置いてもよいでしょうか。 |

|---|---|

| A16 | 患者本人が自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、本人から希望があった場合、家族の方や介助者、職員等が患者本人のマイナンバーカードをカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。 |

| Q17 | 患者がマイナンバーカードを忘れたらどのようにしたらよいですか。 |

|---|---|

| A17 | 従来の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。 なお、有効期限内の健康保険証/資格確認書等を所持している場合には、券面の情報からオンライン資格確認を行うこともできます。 |

| Q18 | 医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として使えることを、どのように患者さんに伝えたらよいですか。 |

|---|---|

| A18 | 患者にマイナンバーカードを健康保険証として円滑に利用いただく方法については、「マイナンバーカードの健康保険証利用促進のための施設内設計とお声かけ方法」に効果のある取組をまとめ、厚生労働省ホームページにて公開しております。 資料を参考にしていただき、分かりやすい場所にポスターを掲示することやお声かけ等、患者へマイナンバーカードを健康保険証として利用いただくための取組みをお願い致します。 |

| Q19 | 医療機関・薬局内で患者のマイナンバーカードを拾得した場合はどうすればよいですか。保管義務はかかるのでしょうか。 |

|---|---|

| A19 | 医療機関内で拾得したマイナンバーカードについては、施設内における拾得物(財布や免許証等を落とした場合)と同様の対応となります。拾得したマイナンバーカードを警察に届け出る、あるいは本人に連絡をして返却するまでの間、一時的に預かることは特定個人情報の収集・保管制限に違反しません。 |

| Q20 | 従来の健康保険証はいつまで利用できますか。 |

|---|---|

| A20 | 令和6年(2024年)12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行しておりますが、12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)、引き続き使用できます。また、 ・12月2日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され、これまで通り医療にかかることができます。 ※有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその時点まで。 |

| Q21 | 令和6年12月2日から、資格確認の方法は今と変わるのでしょうか。 |

|---|---|

| A21 | 令和6年(2024年)12月2日より、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しております。 令和6年(2024年)12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認方法については、医療機関等向け総合ポータルサイトに特設ページを公開しておりますのでご確認いただき、引き続き、患者が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで保険診療を受けられるよう、ご協力をお願いします。 |

| Q22 | 医療機関・薬局において、マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために、一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや、その表面をコピーして、管理しておくことは可能ですか。また、具体的にどのようなケースで、こうした対応を行うことが想定されますか。 |

|---|---|

| A22 | マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えありません。 このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題になりませんが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできません。 なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、 ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合 ・何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合 ・暗証番号認証を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合 等が想定されます。 |

| Q23 | 子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。 |

|---|---|

| A23 | 子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。 ※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認(目視確認モード)も可能です。目視確認モードの立ち上げ方法・利用方法はこちらからご確認ください。 |

| Q24 | 顔認証付きカードリーダーが起動しなかったり、顔認証ができない場合は、どのようにすれば直りますか。 |

|---|---|

| A24 | 顔認証付きカードリーダーが正常に動作しない、顔認証ができないといった不具合が発生した際の確認事項や、機器の再起動の手順などについてまとめた「簡単チェックシート」を作成していますので、ご確認・ご対応をお願いいたします。(こちら) また、顔認証付きカードリーダーやPC(資格確認端末)の日々のシャットダウンの利用により、定期的に電源のオン・オフを行うことは、不具合等を未然に防ぐ上でも有効です。 |

| Q25 | オンライン資格確認を導入するためには、何をすればよいですか。 |

|---|---|

| A25 | 医療機関等向け総合ポータルサイトのアカウント登録を行い、オンライン資格確認等システムの利用申請、電子証明書の発行等の準備作業が必要です。 手続きの内容・方法等の詳細については、医療機関等向け総合ポータルサイトの「新設医療機関等において必要となるオンライン資格確認導入手続きについて」をご確認ください。 |

| Q26 | レセプトのオンライン請求を利用する必要はありますか。 |

|---|---|

| A26 | 令和6(2024)年4月1日以降は、オンライン請求が基本的な請求方法となり、光ディスク等・紙レセプトによる請求の新規適用は終了しています。 |

| Q27 | 「うら面のマイナンバーを見られたら他人に悪用されませんか。」と聞かれました。どうすればよいですか。 |

|---|---|

| A27 | マイナンバーは、住民票を持つ日本国内のすべての人に付番される12桁の番号で、マイナンバーカードの裏面に記載されています。マイナンバーとマイナンバーカードは別のもので、保険証として利用する場合は、マイナンバーカードを使用しますが、マイナンバーは使いません。 また、マイナンバーが他人に見られたり、漏れたりしても、マイナンバーのみでは様々な手続を行うことはできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。マイナ保険証として利用する際、医療機関の職員がカードの裏面に記載されたマイナンバーを見た場合でも、マイナンバー法の提供制限等の規定に抵触しません。またマイナンバーだけでは医療情報を引き出すことは不可能であり、安心してマイナンバーカードをお使いくださいとお伝えください。 |

| Q28 | ICチップ部分にはプライバシー性の高い情報は記録されないのですか。 |

|---|---|

| A28 | マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されません。また、マイナ保険証は、カードのICチップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることではじめて、医療情報等を確認できる仕組みです。マイナンバーカードだけでは、税や年金、医療等に関する情報を引き出すことはできません。 |

| Q29 | マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか。 |

|---|---|

| A29 | 今後、マイナンバーカードを利用した便利なサービスがさらに増えていきます。マイナンバーカードは、ぜひ、持ち歩いて利用してください。 マイナンバーカードは、銀行のキャッシュカードやクレジットカード等と同じように扱うことができます。万が一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続をお願いします。一時利用停止は、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)で受け付けています。 なお、マイナンバーカードは、ICチップの中を無理やり読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、悪用することもできません。安心してお使いください。また、マイナンバーカードは、居住する市区町村で再発行できます。 |

| Q30 | 利用者証明用電子証明書とはなんですか。 |

|---|---|

| A30 | 利用者証明用電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用する電子証明書です。健康保険証利用時、本人確認として「暗証番号の入力」を選択した際には利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードをご入力いただきます。 利用者証明用電子証明書により、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。 (例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等) |

| Q31 | 患者が暗証番号の入力を3回連続で失敗し、患者のマイナンバーカードがロックされた場合、どのようにご案内すればよいですか。 |

|---|---|

| A31 | 顔認証又は職員の目視による本人確認を行い、資格確認を行ってください。病院・診療所ではロック解除の対応ができないため、暗証番号のロックを解除するためには、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の番号)の初期化・再設定を行うようご案内してください。 ※スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して、暗証番号を初期化・再設定することでロックを解除することも可能です。その際は、署名用パスワード(6~16桁の暗証番号)が必要ですのでご留意ください。 |

| Q32 | 「顔認証付きカードリーダーの画面に『電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています』と表示された。」と言われました。どうすればよいですか。 |

|---|---|

| A32 | 「電子証明書が失効しています」と表示された場合は、医療機関等において、マイナ保険証としてご利用できません。そのため、有効期限満了日の3か月前に、ご本人の下に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、電子証明書の更新についてのご案内が送付されるほか、医療機関等の資格確認の際に、顔認証付きカードリーダーの画面上で、市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートが出ます。こうしたご案内等を受け取りましたら、速やかに手続を行っていただくようお願いしております。 なお、電子証明書の有効期限が切れた方は、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は健康保険証としてご利用いただける措置をおこなっています。ただしこの際、保険資格情報の共有のみで、診療情報・薬剤情報等を提供することはできません。健康保険証以外のマイナンバーカードの機能(マイナポータルへのログインやコンビニでの住民票等の交付サービス)はお使いいただけないため、速やかに住民票のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてくださいとお伝えください。 |

| Q33 | 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等の際に来院した患者については、今まで保険証の写しで医療機関等を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。 |

|---|---|

| A33 | 修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて、本人がマイナ保険証を持参することが考えられます。 ただし、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては、児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、 ・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や、 ・ 資格情報のお知らせ又はその写し を医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。 (※)この場合、児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要。 詳細は以下の事務連絡をご参照ください。 【事務連絡】「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について 詳細はこちらをご覧ください。 |

| Q34 | 保育所、認定こども園、幼稚園から来院した児童は、今まで施設で預かっていた保険証の写しで医療機関を受診することがありましたが、今後はどのように対応すればよいですか。 |

|---|---|

| A34 | マイナ保険証により資格確認を行うことが基本となっていますが、保育所、認定こども園、幼稚園(以下「保育所等」という。)において保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下「保育士等」という。)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には、保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ、 ・ マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や、 ・ 資格情報のお知らせ又はその写し を保育所等において事前に預かっておき、保育士等が当該印刷物等を医療機関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。 (※)この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要。 詳細は以下の事務連絡をご参照ください。 【事務連絡】「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について 詳細はこちらをご覧ください。 |