- ホーム >

- 出産なび(産婦人科・助産院検索) >

- 出産なび 利用ガイド

出産なび 利用ガイド

出産なび 利用ガイド

~出産なびは「あなたにぴったりの出産施設」を選ぶための出発点!~

このページでは、出産なびの使い方や、妊娠・出産に向けて押さえておくべきポイントを紹介しています。

少しでも安心して出産を迎えられるよう、出産なびをフル活用して「あなたにぴったりの出産施設」を探しましょう!

目次

出産なびってなに?

出産なびは、妊婦さんがサービスや費用を踏まえて出産施設を選ぶためのウェブサイトです。

出産にかかる費用は、地域や施設によってさまざまです。妊婦さんが安心・安全に、そして自身の希望や意向に沿った形で出産できるように、施設側はスタッフや設備のほか、工夫を重ねた多様なケア・サービスを用意しています。だからこそ、施設選びは大事であるものの、体調がすぐれない妊娠中に施設選びに時間をかけるのは、身体的、精神的に大きな負担となります。

さらに、各施設の公式サイトには情報量が多かったり少なかったり、サイト構成もまちまちで、欲しい情報がどこに掲載されているのか分かりづらいこともあります。こうした施設選びにかかる負担を少しでも減らすために作られたのが出産なびです。

2024 年5月に開設され、掲載施設数は 2,000 件以上!全国の主な出産施設※をほぼ 100%カバーしているので、どこに住んでいても安心して利用できます。施設概要、立ち会い出産や無痛分娩などのケア・サービスはもちろんのこと、実際にその施設で行われた出産の請求金額に基づくリアルな出産費用の情報も掲載されているのが特徴です。

※年間の分娩取扱件数が 21 件以上の施設

どうやって使うの?

「家からの近さ」「土日に受診できるか」「パパや上の子の立ち会いができるか」「無痛分娩の選択肢があるか」「費用を抑えることができるか」――あなたが特に重視する点は何でしょうか。出産なびでは、さまざまな条件で絞り込み検索が可能です。検索項目に無い情報については、各施設のページに掲載されています。

例えば以下のような利用方法がおすすめです。このほかにも使ってみればきっとヒントが見つかるはず!

- 施設のウェブサイトを詳しく調べる前の出発点として

- 施設のウェブサイトには掲載されていない情報の確認手段として

- 里帰り出産や土地勘がない地域での出産に向けた情報収集ツールとして

- 妊娠・出産に関する公的な情報源として

そもそも、どんな施設を選べばいいの?

初産か 2 人目以降かにかかわらず、出産施設の選び方は多くの方が悩むものです。ここでは、出産なびに掲載されている情報をさらに深く理解し、施設を選ぶ上で、妊婦さんやパートナー、ご家族が押さえておくべきポイントを4つ紹介します。

ポイント 1 - 出産ってどんな方法があるの?

出産方法には大きく分けて「経腟分娩」と「帝王切開」の 2 種類があります。経腟分娩の中には、さまざまな出産方法があります。

- 経腟分娩:赤ちゃんが産道を通って生まれてくる方法。以下のような種類がある

- 自然分娩:陣痛が来てお産を始める際、自力の陣痛やいきみによってなるべく自然に出産する方法

- 計画分娩:入院日を決めた上で、医療的手段(陣痛促進剤など)を用いて出産する方法

- 吸引・鉗子分娩:吸引カップや鉗子(かんし)という器具を使って、赤ちゃんの頭を引っ張ったり誘導したりする方法

- 無痛分娩:硬膜外麻酔などの鎮痛処置を行い、陣痛の痛みを軽減しながら出産する方法。多くの場合、陣痛促進剤を併用する

- 帝王切開:経腟分娩が危険な場合や、母体と赤ちゃんに緊急のリスクがある場合に、お腹を切開して赤ちゃんを取り出す方法

ポイント 2 - 出産施設ってどんな種類があるの?

出産施設は病院、診療所、助産所の 3 つに分類されます。身体や心のリスクレベル、施設の機能、自宅からの距離、受けられるケア・サービス、費用などを考慮して、自分に合った出産施設を選ぶことが重要です。

- 病院(産科・産婦人科):

- 医師がいる 20 床以上の入院設備を持つ施設。産科・産婦人科のみの場合と、他の診療科も備えている場合がある

- 出産は医師や助産師がサポートする。ローリスクからハイリスクまで幅広く対応可能

- 診療所(産科・産婦人科):

- 医師がいる 19 床以下の入院設備を持つ施設。産院やクリニックと呼ばれることが多い

- 出産は医師や助産師がサポートする。機能やケア・サービスは施設によって異なる

- 助産所:

- 助産師がいる9床以下の施設。助産院とも呼ばれる。有床助産所と無床助産所(出張分娩を扱う)がある

- 助産師が施設を管理し、正常分娩のみを取り扱う

- 出産は助産師がサポートする。妊娠中は嘱託医や嘱託医療機関による健診もある

- 出産中に母体と赤ちゃんに緊急のリスクが発生した場合は、嘱託医療機関などに搬送して対応する

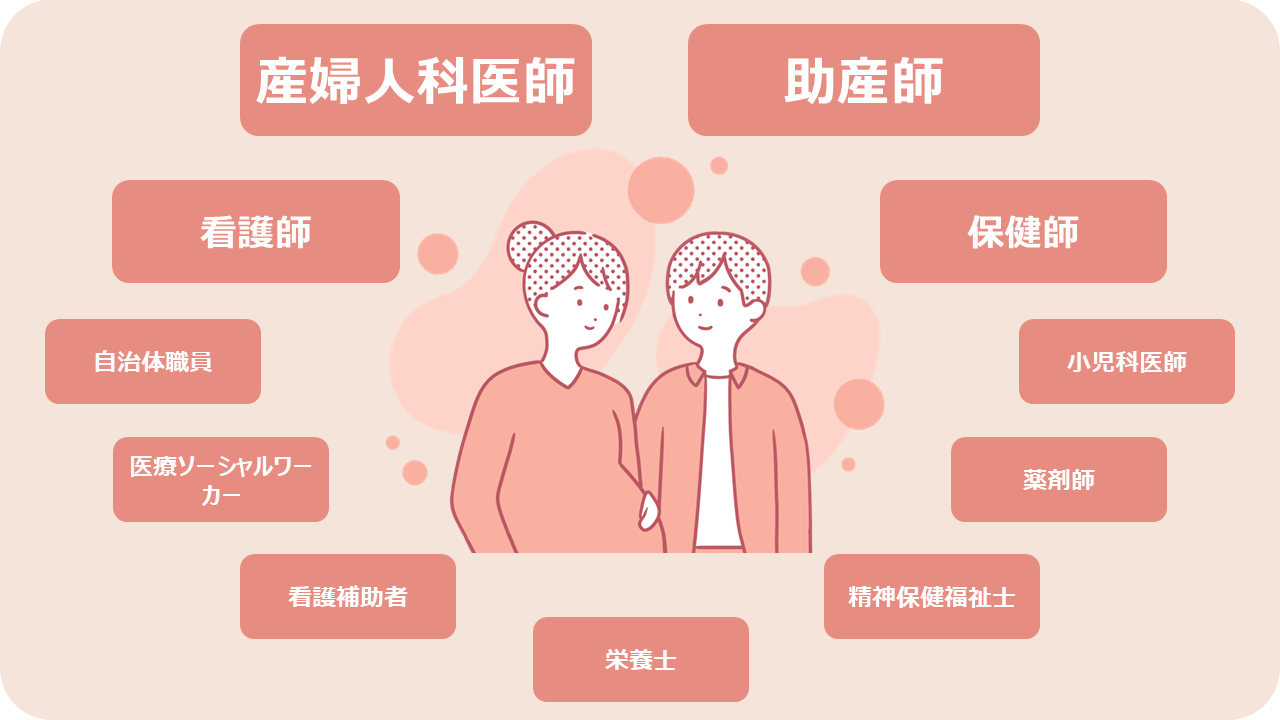

ポイント 3 - どんな人たちがサポートしてくれるの?

妊娠・出産のみならず、産後に至るまで、さまざまな専門家がサポートしてくれます。妊婦健康診査(いわゆる妊婦健診)を受ける施設や出産施設だけでなく、自治体の窓口や自治体が提供する訪問・面接事業など、サポートしてくれる専門家と出会う機会はたくさんあります。

病院や診療所では医師を中心としたチームが、助産所では助産師を中心としたチームが、それぞれの専門性を活かして対応しています。

もし困っていることや不安なことがあれば、各専門家に相談してみましょう。

ポイント 4 - 費用はどのくらいかかるの?

妊娠から出産までにかかる費用には、大きく「最初の妊娠確定検査」「妊娠中に受ける妊婦健診」「出産」の 3 つがあります。このうち出産なびでは、「出産」にかかる費用を掲載しています。

- 出産費用の平均

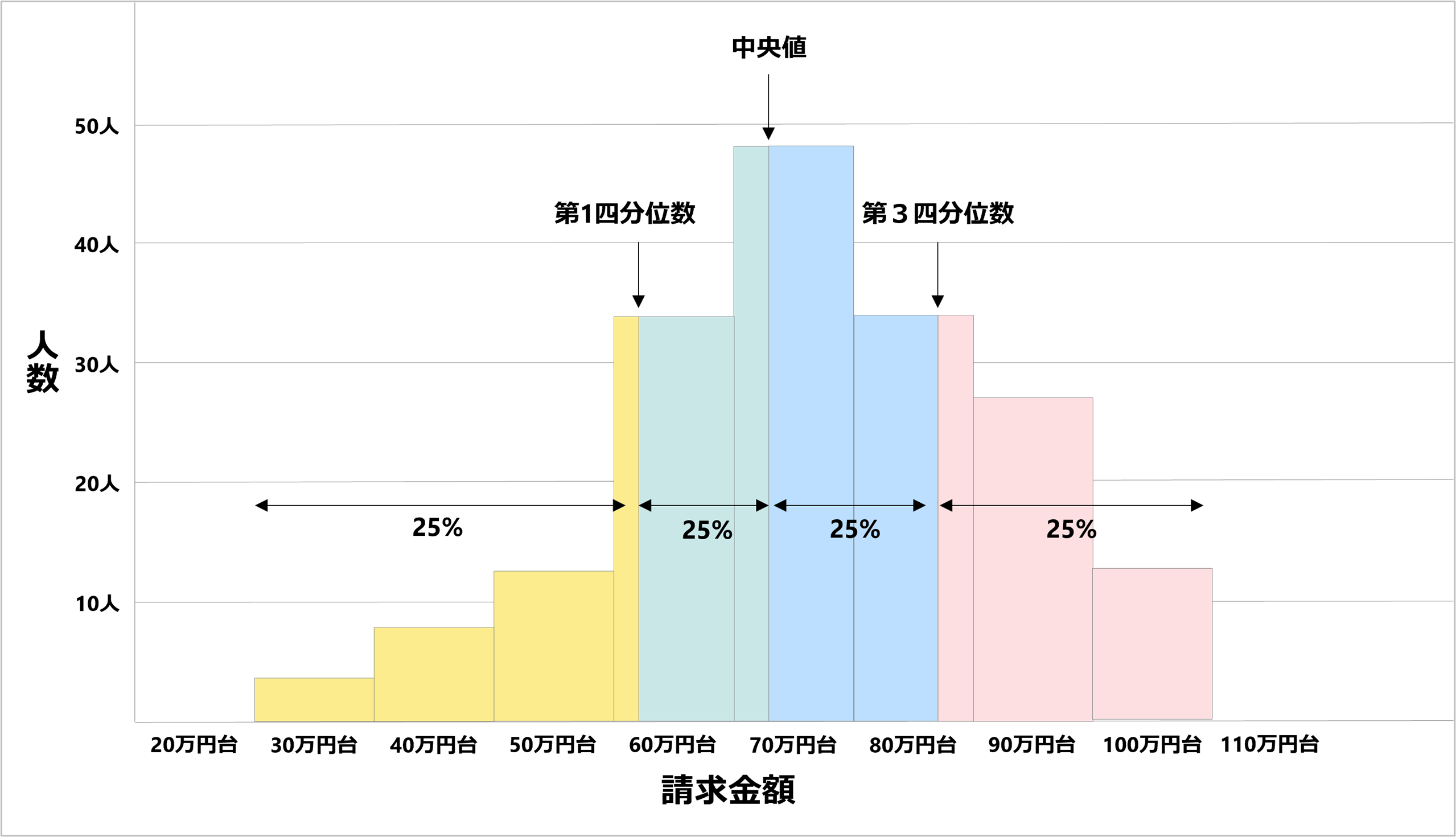

厚生労働省の調査によると、出産費用の総額は全国平均で約 59 万円(2024 年度上半期)。これは、入院費用や検査・薬の費用、個室代、食事代などを含めた全体の費用です。出産したときは健康保険から出産育児一時金として原則 50 万円を受け取ることができるので、その差額が自己負担となります。

ただし、帝王切開などを除き、通常の出産は保険適用外の自由診療となるため、料金設定は各施設によって大きく異なります。また、同じ施設内でも妊婦さんの医学的な事情や選択するケア・サービスによっても費用が変動します。出産費用は地域によっても異なります。例えば東京都の平均は約 75 万円ですが、熊本県の平均は約 46 万円。里帰り出産を検討されている方は里帰り先の出産費用の相場をあらかじめ把握しておくことをおすすめします。なお、医学的な事情により帝王切開などを行った場合、その分については保険が適用され自己負担が 3 割などとなりますが、全体の支払金額が必ずしも安くなるわけではありません。

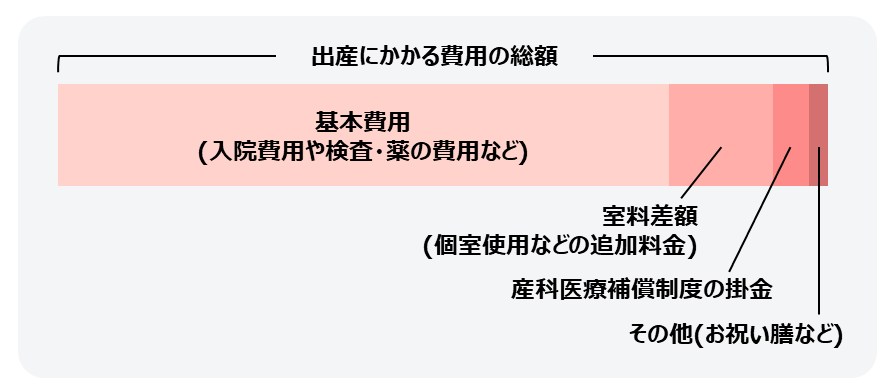

- 出産なびに掲載されている費用

「自分が出産する施設での費用を知りたい」――こうしたニーズに対応するため、出産なびでは、各施設で行われた出産の実際の請求金額に基づいたリアルな出産費用の情報を確認できます。一般的に、出産にかかる費用には、基本費用(入院費用や検査・薬の費用など)のほか、個室代や食事代などのさまざまな追加費用があります。出産なびでは、これらを次のように整理しています。

一方で、平均費用の情報だけで、必ずしも費用の相場を正しく把握できるわけではありません。同じ施設でも妊婦さんによって費用はばらつきがあり、実際にかかる費用が平均から大きくずれる可能性もあるからです。そのため、出産なびでは、平均費用だけでなく、過去の出産事例における費用のばらつきの程度を示すデータ(下図の緑~青の費用範囲)を掲載しています。これによって実際に自分がその施設で出産したとき、どれくらいの費用がかかることになるかをイメージしやすくなります。

出産費用の情報は、施設ページ内にある「費用等」のタブをクリックすると確認できます。

実際に検索してみよう!

それでは、出産なびのトップページから実際に施設を検索してみましょう!もし用語について分からないことがあれば、用語解説ページをチェックしてください。

出産なびは出産施設選びの出発点です。気になる施設を見つけたら、その施設のウェブサイトやSNS などで、より詳しい情報を見てみましょう!出産についてさらに知識を深めたい方は、妊娠・出産に関するリンク集もご覧ください。

(参考)

女性の健康推進室 ヘルスケアラボ(令和 2~4 年度 厚生労働科学研究費補助金)