麻しん

- 日本語

- English

麻しん(はしか)とは

麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で

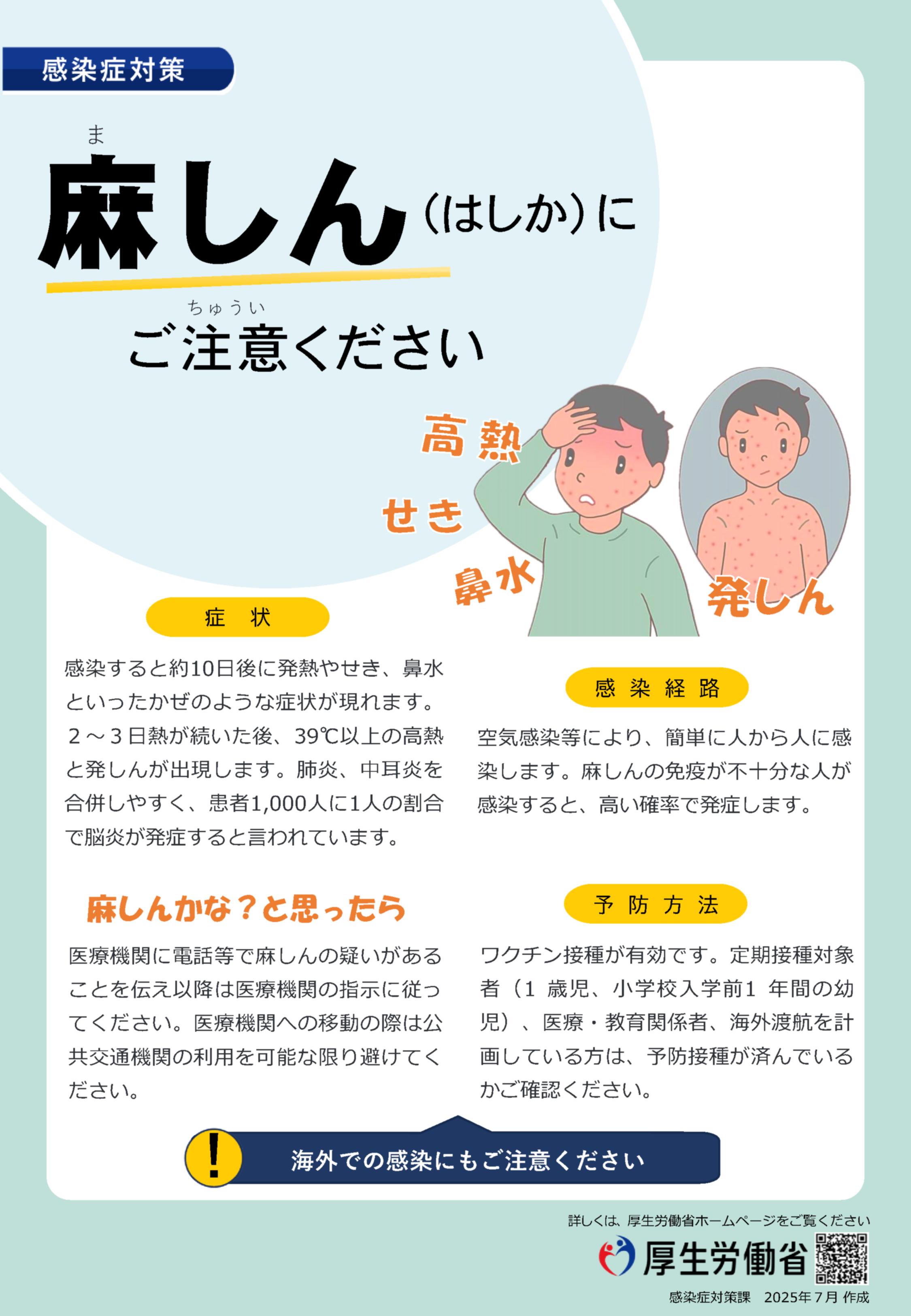

発熱、全身の発しん、また、咳、鼻水、目の充血などが主な症状です。

主な症状

感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れます。

2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが出現します。

その他の合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、数年から十数年後に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる知能障害や運動障害などが進行した後、数年以内に死に至る中枢神経疾患を発症することもあります。

2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが出現します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人程度の割合で脳炎が発症します。死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

その他の合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、数年から十数年後に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる知能障害や運動障害などが進行した後、数年以内に死に至る中枢神経疾患を発症することもあります。

感染経路

麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染し、その感染力は非常に強いと言われています。

麻しん発症患者から周囲への感染可能期間は、発症日の1日前から解熱後3日間を経過するまでの期間で、発症前から感染力があります。

麻しん発症患者から周囲への感染可能期間は、発症日の1日前から解熱後3日間を経過するまでの期間で、発症前から感染力があります。

治療方法

基本的には、発熱に対する解熱剤など症状に応じた治療を行います。

予防と対策

ワクチンについては、下記ページで詳しくご紹介しています。

麻しん患者に接触後4日以上6日以内であれば、γ-グロブリンの注射で発症を抑えることができる可能性がありますが、安易にとれる方法ではありません。詳しくは、かかりつけの医師とご相談ください。

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合やご自身の免疫が不十分なことが判明した方は麻しん含有ワクチンの接種を検討してください。

麻しん含有ワクチン(主に接種されているのは、麻しん風しん混合ワクチン)を接種することによって、95%程度の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。

また、2回の接種を受けることで1回の接種では麻しんへの抗体が充分に産生されなかった方の多くに免疫をつけることができます。

MRワクチン|厚生労働省

麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。

麻しん含有ワクチンが最も有効な予防法といえます。また、麻しんの患者さんに接触した場合、72時間以内に麻しん含有ワクチンの接種をすることで、麻しんの発症を予防できる可能性があります。

麻しん患者に接触後4日以上6日以内であれば、γ-グロブリンの注射で発症を抑えることができる可能性がありますが、安易にとれる方法ではありません。詳しくは、かかりつけの医師とご相談ください。

【参考】麻疹発生時対応ガイドライン〔第二版:暫定改訂版〕|国立健康危機管理研究機構

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合やご自身の免疫が不十分なことが判明した方は麻しん含有ワクチンの接種を検討してください。

麻しん含有ワクチン(主に接種されているのは、麻しん風しん混合ワクチン)を接種することによって、95%程度の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。

また、2回の接種を受けることで1回の接種では麻しんへの抗体が充分に産生されなかった方の多くに免疫をつけることができます。

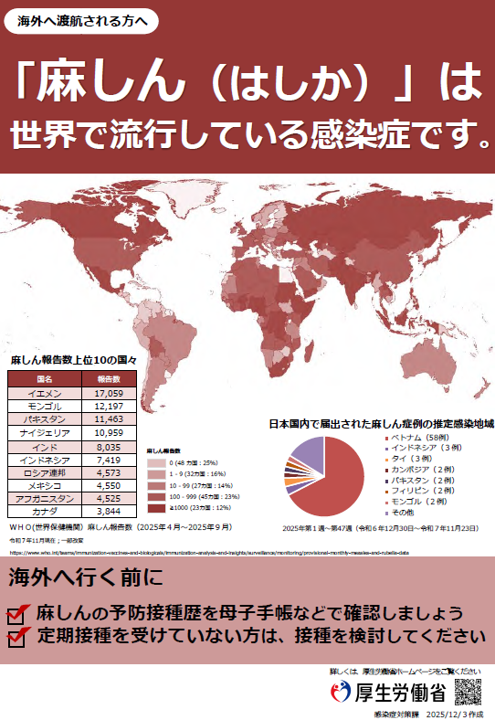

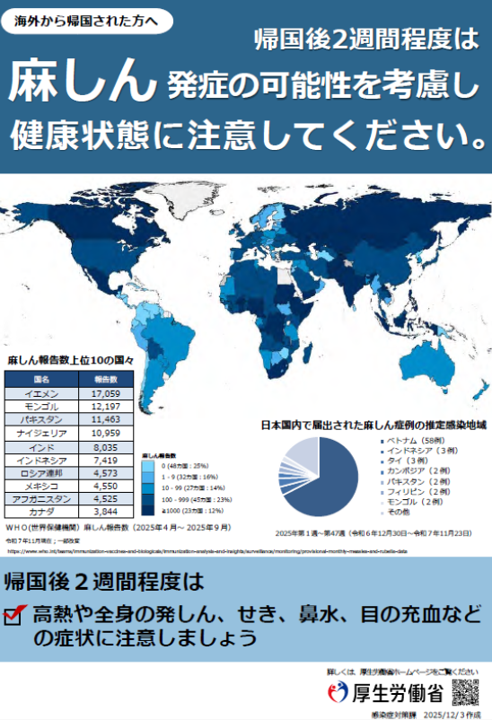

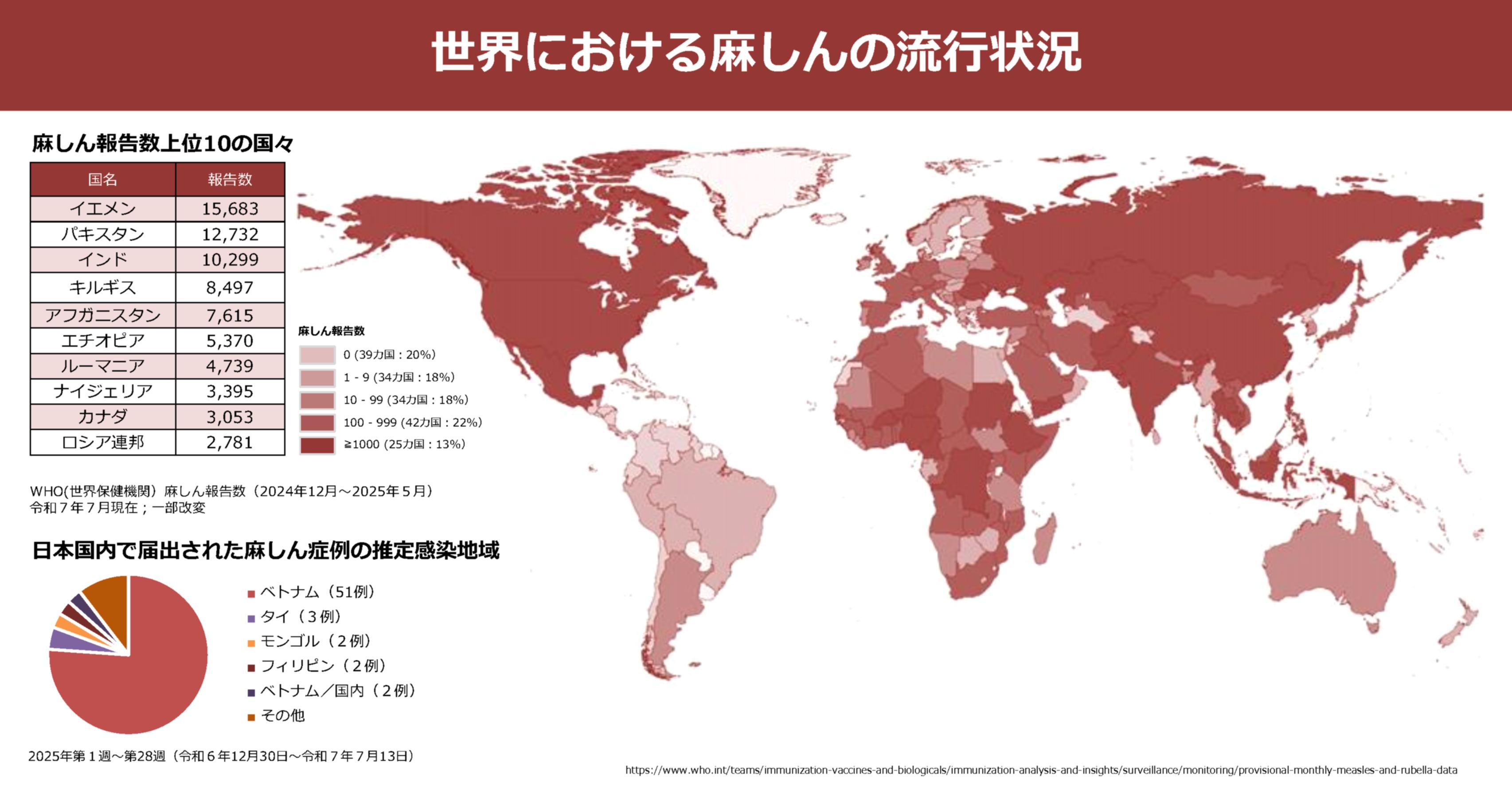

発生状況

麻しんは、平成19・20年に10~20代を中心に大きな流行がみられましたが、平成20年より5年間、中学1年相当、高校3年相当の年代に2回目の麻しんワクチン接種を受ける機会を設けたことなどで、平成21年以降10~20代の患者数は激減しました。

平成27年3月27日、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局により、日本が麻しんの排除状態にあることが認定されました。排除認定後も、海外からの旅行者を発端とした集団発生や、医療機関における集団発生、麻しんワクチン接種率が低い集団における集団発生等が報告されています。

令和2年から令和4年は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴う国内外における人の往来制限から、年間届出数は6~10例と大きく減少しました。

令和5年以降は、国外における麻しん流行に伴い、国内でも海外からの麻しん輸入症例が増加している一方で、海外渡航歴のない麻しん症例も報告されています。

麻しんの感染症発生動向調査に基づく最新の届出数は、週1回国立健康危機管理研究機構 感染症発生動向調査(IDWR) に掲載されていますのでご参照ください。

平成27年3月27日、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局により、日本が麻しんの排除状態にあることが認定されました。排除認定後も、海外からの旅行者を発端とした集団発生や、医療機関における集団発生、麻しんワクチン接種率が低い集団における集団発生等が報告されています。

令和2年から令和4年は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴う国内外における人の往来制限から、年間届出数は6~10例と大きく減少しました。

令和5年以降は、国外における麻しん流行に伴い、国内でも海外からの麻しん輸入症例が増加している一方で、海外渡航歴のない麻しん症例も報告されています。

麻しんの感染症発生動向調査に基づく最新の届出数は、週1回国立健康危機管理研究機構 感染症発生動向調査(IDWR) に掲載されていますのでご参照ください。

図:各国の麻しん報告数(令和6年12月~令和7年5月)

医療機関・自治体の皆さまへ

感染症法に基づく医師の届出のお願い

全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、届出様式により最寄りの保健所に届け出てください。また、原則として全例にウイルス遺伝子検査の実施を求めるものとします。

届出基準・届出様式

都道府県により届出様式が異なる場合がありますので、最寄りの保健所にご確認ください。

Q&A

- Q1.麻しんにかかったかも?と思うのですが、どうすればよいのですか

- A1.発熱、発しんなどの麻しんのような症状がある 場合は、麻しんの疑いがあることをかかりつけ医または医療機関に電話等で伝え、受診の要否や注意点を確認してから、その指示に従ってください。

また、麻しんの感染力は非常に強いと言われています。

医療機関へ移動される際は、周囲の方への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。麻しんの発生状況は、国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトで確認することができます。

- Q2.妊娠しているのですが、麻しんの流行が心配です。どうしたらよいでしょうか?

- A2.妊娠中に麻しんにかかると流産や早産を起こす可能性があります。

妊娠前であれば未接種・未罹患の場合、ワクチン接種を受けることを積極的に検討すべきですが、既に妊娠しているのであればワクチン接種を受けることが出来ませんので、麻しん流行時には外出を避け、人込みに近づかないようにするなどの注意が必要です。

また、麻しん流行時に、同居者に麻しんにかかる可能性の高い方(例えば麻しんに感染したことがなくがなく、麻しんワクチンの2回接種が明らかでない人で、麻しん患者と同一空間に滞在する可能性が高い人など)がいらっしゃる場合はワクチン接種等の対応について、かかりつけの医師にご相談ください。 - Q3.過去に麻しんにかかったことがあるのですが、予防接種を受けるべきでしょうか?

- A3..今まで麻しんにかかったことが確実である(検査で麻しんの感染が確認された場合)場合は、免疫を持っていると考えられることから、予防接種を受ける必要はありません。

しかし、麻しんかどうか明らかでない場合はかかりつけの医師にご相談ください。

たとえかかったことがある人がワクチン接種をしても副反応は増強しません。

もし、麻しん又は風しんの片方にかかったことがあっても、他方にはかかっていない場合、定期接種対象者は麻しん風しん混合ワクチンを定期の予防接種として受けることができます。 - Q4.ワクチン接種を受けた方が良いのはどのような人ですか?

- A4.定期接種の対象年齢の方々(1歳児、小学校入学前1年間の幼児)は、積極的勧奨の対象ですが、定期接種の時期にない方で、「麻しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことのない方」は、かかりつけの医師にご相談ください。

平成12年4月2日以降に生まれた方は、定期接種として2回の麻しん含有ワクチンを受ける機会がありますが、それ以前に生まれた方は、定期接種として1回のワクチン接種の機会があった、もしくは定期接種の機会がなかった方となります。

そのため、麻しんにかかったことがなく、2回の予防接種を受ける機会がなかった方で、特に医療関係者や児童福祉施設等の職員、学校などの職員など、麻しんにかかるリスクが高い方や麻しんにかかることで周りへの影響が大きい場合、流行国に渡航するような場合は、2回目の予防接種についてかかりつけの医師にご相談ください。 - Q5.麻しんの予防接種を受けるのに、単独の麻しんワクチンの替わりに、MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)を接種しても健康への影響に問題ありませんか?

- A5.麻しんの予防対策としては、MRワクチンは単独ワクチンと同様の効果が期待されます。

また、麻しんワクチンの替わりにMRワクチンを接種しても、健康への影響に問題はありません。むしろ風しんの予防にもつながる利点があります。

ただし、MRワクチンは、生ワクチンという種類のワクチンですので、妊娠している女性は接種を受けることができません。また、妊娠されていない場合であっても、接種後2カ月程度の避妊が必要です。これは、おなかの中の赤ちゃんへの影響を出来るだけ避けるためです。

また、麻しんの単独ワクチン、風しんの単独ワクチンの接種に当たっても、妊娠している方は接種を受けることはできません。接種後2カ月程度、妊娠を避けるなど同様の注意が必要です。

リンク

啓発ツール

指針・ガイドライン

通知・事務連絡など

※【ワクチンの供給に関する通知・事務連絡】については、下記ページをご覧ください

ワクチンの供給状況について

ワクチンの供給状況について

-

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒生麻しんワクチンの製造販売業者による自主回収への対応について [PDF形式:534KB]

-

麻しんの国内における感染伝播事例を踏まえた麻しんの定期の予防接種の勧奨等について(協力依頼) [PDF形式:296KB]

-

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの流通に係る対応について(協力依頼) [PDF形式:110KB]

-

麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼) [PDF形式:76KB]

-

麻しんの予防接種の推奨の周知について(協力依頼) [PDF形式:356KB]

-

麻しん患者報告数の増加に伴う海外渡航者への注意喚起について(協力依頼) [PDF形式:70KB]

-

麻しん対策の更なる徹底について(協力依頼) [PDF形式:128KB]

-

沖縄県に関連する麻疹患者の発生状況について(平成30年4月19日現在)

-

麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(自治体) [PDF形式:80KB]

-

(別紙)沖縄における麻疹患者の発生状況について[PDF形式:719KB]

-

ヨーロッパ地域における麻しん患者報告数の増加に伴う海外渡航者への注意喚起について(協力依頼)(事務連絡) [PDF形式:373KB]

-

麻しんの広域的発生に伴う乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの供給に係る対応について(事務連絡)[PDF形式:126KB]

-

麻しんの広域的発生について(事務連絡)[PDF形式:76KB]

-

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの製造販売業者による自主回収への対応について(情報提供)(事務連絡)[PDF形式:61KB]

-

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの製造販売会社による自主回収への対応について(協力依頼)(通知)[PDF形式:379KB]

-

麻しん患者の増加について(情報提供及び協力依頼)(事務連絡)[PDF形式:1,851KB]

-

麻しん患者の増加について(事務連絡[PDF形式:132KB]

-

麻しんの検査診断について(通知)