ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法

社会福祉士・介護福祉士等

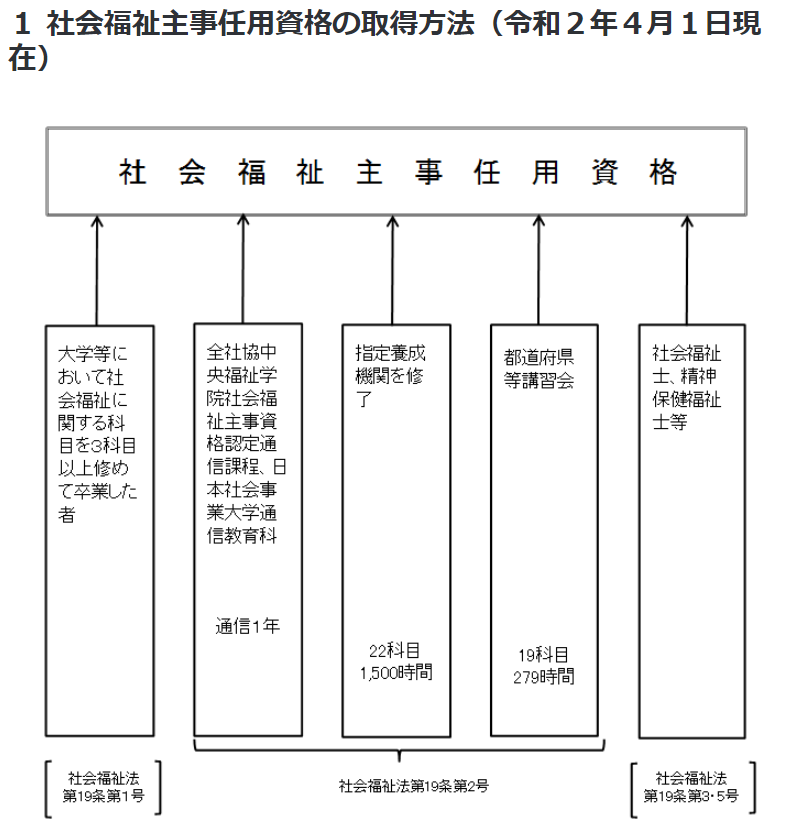

1 社会福祉主事任用資格の取得方法(令和2年4月1日現在)

2 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(三科目主事(社会福祉法第19条第1号))

社会福祉主事任用資格は、大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を履修して卒業した場合にも取得することができます。

この指定科目は、時代の変遷とともに科目名の変更を行っています。このため、自らが大学等を卒業した年度において規定されていた指定科目名に基づいて該当するか確認することになります。

確認をする際は、自らが大学等で履修した科目の名称と、指定科目名とが原則一言一句同じでなければ指定科目を履修したものと認められません。

(1)指定科目の変遷

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身

昭和56年~平成11年卒業者(昭和56年3月2日 厚生省告示第18号)

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成11年~平成12年卒業者(平成11年3月22日 厚生省告示第52号)

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成12年~現在までの卒業者(平成12年3月31日 厚生省告示第153号)

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論

(2)厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲

なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称(以下「科目名」という。)が次のいずれかに該当する字句の付加等がされた科目についても、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。

(ア)科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」、「入門」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合

(イ)科目名の末尾に「Ⅰ、Ⅱ」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目の全てを行う場合

(ウ)(ア)及び(イ)のいずれにも該当する場合

(例1)「社会政策」に相当する科目を行う場合

・(ア)に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。

・(イ)に該当する場合 「社会政策Ⅰ」及び「社会政策Ⅱ」等でも可。

・(ウ)に該当する場合 「社会政策論Ⅰ」及び「社会政策論Ⅱ」等でも可。

(例2)「介護概論」に相当する科目を行う場合

・(ア)に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉学総論」等でも可。

・(イ)に該当する場合 「介護概論Ⅰ」及び「介護概論Ⅱ」等でも可。

・(ウ)に該当する場合 「介護福祉概説Ⅰ」及び「介護福祉概説Ⅱ」等でも可。

| 科目名 | 読替えの範囲 | |||

| 社会福祉概論 | 社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康、現代社会と福祉、社会福祉の原理と政策 | |||

| 社会福祉事業史 | 1 社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社会福祉の歴史 | |||

| 2 日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史の2科目 |

||||

| 社会福祉援助技術論 | 1 社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、ソーシャルワーク、相談援助 | |||

| 2 「相談援助の基盤と専門職」及び「相談援助の理論と方法」の2科目 | ||||

| 3 「ソーシャルワークの基盤と専門職」、「ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)」、「ソーシャルワークの理論と方法」「ソーシャルワークの理論と方法(専門)」の4科目 | ||||

| 社会福祉調査論 | 社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャルリサーチ、福祉ニーズ調査、社会調査の基礎、社会福祉調査の基礎、社会調査 | |||

| 社会福祉施設経営論 | 社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理、社会福祉管理運営、福祉サービスの組織と経営 | |||

| 社会福祉行政論 | 社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉法制、社会福祉法、社会福祉計画、ソーシャルプランニング、福祉行財政と福祉計画 | |||

| 社会保障論 | 社会保障、社会保障制度と生活者の健康、社会保障制度 | |||

| 公的扶助論 | 公的扶助、生活保護、生活保護制度、低所得者に対する支援と生活保護制度、貧困に対する支援 | |||

| 児童福祉論 | 1 児童福祉、児童家庭福祉、子ども家庭福祉、こども家庭福祉 | 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度、児童・家庭福祉 | ||

| 2 「児童・家庭に対する支援」と「児童・家庭福祉制度」並びに「家庭福祉論」及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの2科目 | ||||

| 家庭福祉論 | 1 家庭福祉、母子福祉、母子寡婦福祉、婦人保護、ファミリーサポート、家族援助 | |||

| 2 「児童・家庭に対する支援」と「児童・家庭福祉制度」並びに「児童福祉論」及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの2科目 | ||||

| 保育理論 | 保育 | |||

| 身体障害者福祉論 | 1 身体障害者福祉 | 障害者福祉、障害 福祉、心身障害者 福祉、障害児(・) 者福祉 (身体障害者福祉と知的障害者福祉の内容を含んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する。) |

障害者に対する支援と障害者自立支援制度、障害者福祉、障害福祉、障害児(・)者福祉 (身体障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者保健福祉の内容を全て含んでいるものに限っては身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論の3科目に該当する。) |

|

| 2 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児(・)者福祉 (身体障害者福祉の内容を含んでいるものに限って該当する。) |

||||

| 知的障害者福祉論 | 1 知的障害者福祉 | |||

| 2 障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児(・)者福祉 (知的障害者福祉論内容を含んでいるものに限って該当する。) |

||||

| 精神障害者保健福祉論 | 精神障害者保健福祉、精神保健福祉、精神衛生、精神保健、精神医学、精神障害者福祉 | |||

| 老人福祉論 | 老人福祉、高齢者福祉、高齢者保健福祉、高齢者に対する支援と介護保険制度 | |||

| 医療社会事業論 | 医療社会事業、医療福祉、医療ソーシャルワーク | |||

| 地域福祉論 | 地域福祉、協同組合、コミュニティ(ー)ワーク、コミュニティ(ー)オーガニゼーション、地域福祉の理論と方法、地域福祉と包括的支援体制、コミュニティ(ー)福祉 | |||

| 法学 | 法律学、基礎法学 | |||

| 民法 | 民法総則 | |||

| 行政法 | - | |||

| 経済学 | 経済、基礎経済 | |||

| 社会政策 | 社会政策、労働経済 | |||

| 経済政策 | - | |||

| 心理学 | 心理、心理学理論と心理的支援、心理学と心理的支援 | |||

| 社会学 | 社会理論と社会システム、社会学と社会システム | |||

| 教育学 | 教育 | |||

| 倫理学 | 倫理 | |||

| 公衆衛生学 | 公衆衛生 | |||

| 医学一般 | 医学知識、医学、医学入門、一般臨床医学、人体の構造と機能及び疾病、人体の構造(・)機能(・)疾病 |

|||

| リハビリテーション論 | リハビリテーション、リハビリテーション医学 |

|||

| 看護学 | 看護、基礎看護 | |||

| 介護概論 | 介護福祉、介護、介護知識、介護の基本 | |||

| 栄養学 | 栄養、栄養指導、栄養(・)調理、基礎栄養学 | |||

| 家政学 | 家政 | |||

上記における科目の名称の読替えの範囲に該当しない科目の場合であっても、次に示す教育内容(以下、「読替えに必要な教育内容」という。)が当該科目の教育内容に全て含まれている場合は、読み替えられる科目として厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲に該当するものとする。

また、(イ)及び(ウ)における複数の科目に区分される場合においても、読替えに必要な教育内容が、当該複数の科目の教育内容に全て含まれる場合は同様の取扱いとする。

なお、読替えに必要な教育内容について、複数分の読み替えられる科目の内容が全て含まれている科目の場合、その全ての読み替えられる科目に該当するものとして差し支えない。

| 読み替えられる科目 | 必要な教育内容 ※ 欄が左右に分かれているものについては、どちらかの欄の教育内容が全て含まれている場合に読替えの範囲に該当するものとする。 |

||

| 社会福祉概論 | 社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について(平成12年9月13日社援2074号厚生労働省社会・援護局長通知)(以下、「シラバス通知」という)の別添に定める「社会福祉概論」の授業科目の内容 | 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)、社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日19文科高第918号・社援発第0328001号文部科学省高等教育局長、厚生労働省社会・援護局長通知)(以下、両通知を合わせて「社会福祉士養成指針通知」という)の別添1の別表1に定める「社会福祉の原理と政策」の教育に含むべき事項 | |

| 社会福祉事業史 | 日本及び諸外国の社会福祉の歴史に関する内容 |

||

| 社会福祉援助技術論 | 「シラバス通知」の別添に定める「社会福祉援助技術論」の授業科目の内容 | 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「ソーシャルワークの基盤と専門職」及び「ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)」の教育に含むべき事項 | |

| 社会福祉調査論 | 社会福祉調査の意義・倫理・目的、質的・量的調査に関する内容 | ||

| 社会福祉施設経営論 | 「シラバス通知」の別添に定める「社会福祉施設経営論」の授業科目の内容 | 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「福祉サービスの組織と経営」の教育に含むべき事項 | |

| 社会福祉行政論 | 「シラバス通知」の別添に定める「社会福祉行政論」の授業科目の内容 | ||

| 社会保障論 | 「シラバス通知」の別添に定める「社会保障論」の授業科目の内容 | 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「社会保障」の教育に含むべき事項 | |

| 公的扶助論 | 「シラバス通知」の別添に定める「公的扶助論」の授業科目の内容 | ||

| 児童福祉論 | 「シラバス通知」の別添に定める「児童福祉論」の授業科目の内容 | 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「児童・家庭福祉」の教育に含むべき事項 |

|

| 家庭福祉論 | 「シラバス通知」の別添に定める「家庭福祉論」の授業科目の内容 | ||

| 保育理論 | 保育の意義及び目的、保育に関する法令及び制度に関する内容 | ||

| 身体障害者福祉論 |

「シラバス通知」の別添に定める「障害者福祉論」の授業科目の内容 |

「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「障害者福祉」の教育に含むべき事項 | |

| 知的障害者福祉論 |

|||

| 精神障害者保健福祉論 |

|||

| 老人福祉論 | 「シラバス通知」の別添に定める「老人福祉論」の授業科目の内容 | 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「高齢者福祉」の教育に含むべき事項 | |

| 医療社会事業論 | 保健医療分野におけるソーシャルワークや、医療と福祉に関する内容 | ||

| 地域福祉論 | 「シラバス通知」の別添に定める「地域福祉論」の授業科目の内容 |

「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「地域福祉と包括的支援体制」の教育に含むべき事項 | |

| 法学 | 「シラバス通知」の別添に定める「法学」の授業科目の内容 |

「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「権利擁護を支える法制度」の教育に含むべき事項 | |

| 民法 | 総則、物権法、債権、親族法、相続法に関する法的内容 | ||

| 行政法 | 行政主体、行政作用、行政救済に関する法的内容 | ||

| 経済学 | 「シラバス通知」の別添に定める「経済学」の授業科目の内容 | ||

| 社会政策 | 労働政策及び社会保障制度に関する内容 | ||

| 経済政策 | 財政(金融)政策及び産業政策に関する内容 | ||

| 心理学 | 「シラバス通知」の別添に定める「心理学」の授業科目の内容 |

「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「心理学と心理的支援」の教育に含むべき事項 | |

| 社会学 | 「シラバス通知」の別添に定める「社会学」の授業科目の内容 | 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「社会学と社会システム」の教育に含むべき事項 | |

| 教育学 | 教育の歴史、目的、手法、制度に関する内容 | ||

| 倫理学 | - | ||

| 公衆衛生学 | 公衆衛生に関する内容 | ||

| 医学一般 | 「シラバス通知」の別添に定める「医学一般」の授業科目の内容 | 「社会福祉士養成指針通知」の別添1の別表1に定める「医学概論」及び「保健医療と福祉」の教育に含むべき事項 | |

| リハビリテーション論 | リハビリテーションの理念や疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進に関する内容 | ||

| 看護学 | 看護の基礎的理論や基礎的技術に関する内容 | ||

| 介護概論 | 「シラバス通知」の別添に定める「介護概論」の授業科目の内容 | ||

| 栄養学 | 栄養素、食生活と健康に関する内容 | ||

| 家政学 | 家庭生活に必要な家政・家事に関する内容 | ||

読替えの範囲に含まれるか疑義がある場合については、個別に照会することができるので、該当する大学及び短期大学は、原則として授業を開始しようとする日の6か月前までに別記様式により社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室あて照会されたいこと。

・「社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について」の一部改正について(令和2年3月6日社援発0306第28号)(PDF:118KB)[118KB]

・社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について(平成12年9月13日社援2074号厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF:177KB)[177KB]

・社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF:697KB)[697KB]

・社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について(平成20年3月28日19文科高第918号・社援発第0328001号文部科学省高等教育局長、厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF:688KB)[688KB]

3 社会福祉主事指定科目読み替え検索システム(試行版)

4 よくある質問

Q.社会福祉主事任用資格の「証明書」はありますか。

A.社会福祉主事任用資格には、国や自治体が発行する「資格証明書」はありません。

なお、一部の大学では、学生向けサービスとして独自に、履修した科目のうち、指定科目のみを抽出した履修証明書などを発行している場合があります。

Q.社会福祉主事任用資格を有していることは、どのように証明したらよいでしょうか。

A.社会福祉主事の任用条件を満たしているかについては、履修済科目が記載された大学の成績証明書及び卒業証明書を、ご本人が雇用先に提示することにより証明します。国や自治体が発行する証明書はありません。

Q.専門学校において、指定科目と同一名称の科目を3科目以上履修しましたが、社会福祉主事任用資格がありますか。

A.社会福祉主事任用資格は有しません。

社会福祉主事任用資格を有するのは、学校教育法に定める大学(短期大学を含む)において、指定科目を履修して卒業した場合であり、専門学校は含まれません。

Q.複数の大学を卒業しており、A大学で2科目、B大学で1科目、指定科目を履修しました。社会福祉主事任用資格を有しますか。

A.社会福祉主事任用資格は有しません。

1つの大学の中で3科目以上指定科目を履修して卒業することが必要です。

ただし、後から入学したB大学が、先に卒業したA大学で履修した科目を、B大学における取得単位として認定した場合には、社会福祉主事任用資格を有する場合があります。

Q.科目等履修制度によって履修した科目は、社会福祉主事任用資格に該当しますか。

A.該当しません。

1つの大学の中で3科目以上指定科目を履修して卒業した場合に、社会福祉主事任用資格を有します。

Q.履修した科目の名称が、指定科目の名称と僅かに異なります。指定科目の名称と完全に一致しなければならないのでしょうか。

A.原則として、指定科目の名称と完全に一致する必要があります。

ただし、「(2)厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲」にお示ししたとおり、この範囲に該当すれば、名称が異なったとしても指定科目に該当します。

また、令和2年4月1日以前に大学等からの申請により、指定科目に該当する科目として個別認定されている場合があります。個別認定の有無については、大学等に確認して下さい。

Q.「民法」は平成12年度卒業生から指定科目として追加されていますが、平成11年度以前の卒業生が民法を履修している場合、指定科目には該当するでしょうか。

A.該当しません。

卒業年度ごとに指定科目は異なります。卒業後の制度改正において新たに指定科目が追加された場合も、対象には含まれません。

Q.卒業した大学は福祉系の大学ではありませんが、指定科目を履修していれば社会福祉主事任用資格を有するのでしょうか。

A.学校教育法に定める大学であれば、大学の種類や学部は問いません。

Q.科目名の末尾に「I」、「II」がついており、複数の科目に区分されている科目があります。(例:社会福祉概論I、社会福祉概論II)

いずれか一方しか履修していませんが、指定科目を履修したことになりますか。

A.複数の科目に区分されている科目のいずれか一方しか履修していない場合には、指定科目を履修したことにはなりません。