高等植物:バイケイソウ類

バイケイソウ類

| 一般名 |

バイケイソウ、コバイケイソウ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地方名 | げりめき(新潟)、さきそー・さぎそー(熊本)、さつぷし(栃木)、ししのはばき(岐阜)、ずっくい(岩手)、はえどくそう(長野)、はえころし(長野)、はえのどく(長野、愛媛)、ばけけんそー(三重)、ゆりば(奈良)、どす(徳島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 |

ユリ目 Liliales、ユリ科 Liliaceae、シュロソウ属 Veratrum |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 |

バイケイソウ Veratrum album L . subsp. oxypetalum Hult én |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | white hellebore, false hellebore (バイケイソウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 生育地 |

バイケイソウは九州から四国、本州、北海道の低山から高山帯までの林内や湿った草原に生え、やや群生する。コバイケイソウは中部地方以北、北海道の深山や亜高山の湿った草原に生え、群生する。バイケイソウに比べてやや高い所、日本海側に多い。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 形態 |

バイケイソウは大型の多年草で、茎は高さ100~200cmに達する。地下茎は太く、短い。下部の葉は茎を囲んで鱗片状となり、茎の中部には長さ20~30cm、幅20cmの楕円形の大きな葉をつける。長さ10~20cm、幅5~10cmの楕円形の大きな葉をつけ、7~8月に茎頂に大型の花序を立て、直径1~3cmの緑白色の花をつけ、雄蕊は花被片より著しく短い。花の色や大きさ、形などに変異があり、細かく分類されることもある。

花期のバイケイソウ(有毒)

芽出し期のバイケイソウ(有毒)

芽出し期のオオバギボウシ(山菜)

バイケイソウ(右)とオオバギボウシ(左)

一緒に生えていることがあるため注意が必要。

花期のコバイケイソウ

芽出し期のコバイケイソウ(有毒)

芽出し期のオオバギボウシ(山菜)

(写真提供 : 上から4番目の写真は 長谷川幹夫 氏(富山県森林研究所)、その他は 磯田進 氏(昭和大学 )) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

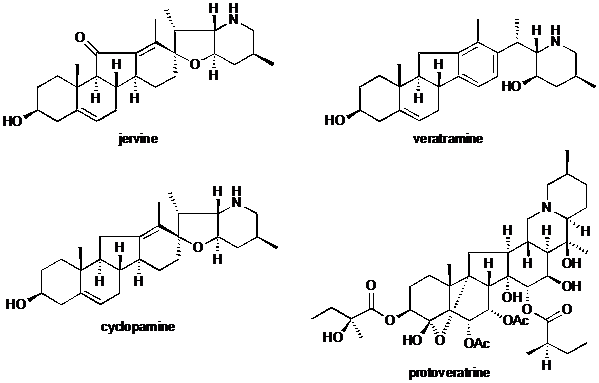

| 毒性成分 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中毒症状 | 吐き気、嘔吐、手足のしびれ、呼吸困難、脱力感、めまい、痙攣、血圧低下など。重症の場合は意識不明となり、死亡する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発病時期 | 30分~1時間で発症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発生事例 |

バイケイソウ (症例2)2008年4月16日午前に東京都内の飲食店営業者が福島県でオオバギボウシと思って採取した山菜を、同日午後5時30分頃天ぷらにして客に提供。さらにその山菜の天ぷらと酢味噌和えを営業者と従業員が試食。同日午後6時頃から午後10時にかけて、山菜の天ぷら等を食べた計5名が吐き気、嘔吐、血圧低下、手足のしびれ等の症状を呈し、2ヶ所の医療機関に救急搬送され入院した。飲食店に残っていた山菜を17日に鑑別した結果、バイケイソウであることが判明した。患者の意識は明瞭で、全員回復した。 (症例3)2007年5月3日午後、埼玉県飯能市の住民が知人と群馬県内で山菜採りを行った際、「ウルイ」と判断した植物を採取した。この植物を、5月4日の夜、飯能市内の飲食店に持ち込み、従業員に調理を依頼し、油で炒めて、採取者及び友人3名(男3名、女1名、年齢36歳~58歳)で喫食した。食後30分~4時間で、4名とも吐き気、嘔吐、めまい等の食中毒様症状を呈した。採取した植物の残品を県農林総合研究センターに鑑定を依頼したところ、バイケイソウであることが判明した。患者は全員回復した。 (症例4)2006年6月4日(日)午前8時30分頃、知り合いからもらったバイケイソウをみそ汁の具にして家族2名で食べたところ、同日午前9時頃から吐き気、嘔吐、手足のしびれ等の食中毒様症状を呈し、2名とも医療機関に入院した。 栃木県北健康福祉センターが調査し、材料の残品を確認したところバイケイソウであることが判明した。患者は全員回復した。 (2006年栃木県報道発表資料) (症例5)2005年5月4日から5日にかけて、東京都足立区在住の男性2名が、栃木県上都賀郡の山中で “ウルイ”と判断したものを採取した。5日夕方、山菜採りに行った男性2名を含む3名が「“ウルイ”の酢味噌和え」を食べたところ、同日20時頃からめまい、おう吐等の症状を呈し、2か所の医療機関に救急搬送され、入院した。6日、患者宅に残っていた “ウルイ”を東京都健康安全研究センターで鑑別した結果、バイケイソウであることが判明した。患者3名のうち1名は、血圧降下の症状を一時呈したが、全員回復した。 コバイケイソウ (症例1)2005年4月17日午後1時45分ごろ、宮城県仙台市の50代の女性が大和町周辺の七ツ森で採取した山菜を天ぷらやおひたしにして食べたところ、食中毒の症状を訴え、救急車で病院に搬送された。女性は吐き気や脱力などの症状を訴え入院しているが、快方に向かっているという。保健所で山菜を調べたところ、猛毒のコバイケイソウが原因と断定した。 (2005年毎日新聞) (症例2)2005年5月5日、長野県駒ケ根市内の男性(61)と女性(58)の2人が午前、同市中沢の山林に山菜採りに出掛け、午後1時ごろから市内の飲食店で、採ってきた葉で焼き肉を包んで食べた。午後8時ごろ、女性が自宅で倒れているのを家族が見つけ、自宅で医師が死亡を確認した。男性は同日夜、激しい吐き気や下痢を訴え、入院。男性宅でバイケイソウかコバイケイソウの葉が見つかった。保健所は、似ていて食べられる野草オオバギボウシと誤ったとみている。 (症例3)2003年5月4日午後1時45分ごろ、群馬県富士見村の赤城山で、登山者から「野草を食べて気分が悪くなった」と携帯電話で119番があり、東京、埼玉、千葉の3都県の50-60代の男性2人、女性6人の計8人が嘔吐(おうと)や手足のしびれなどの食中毒症状を訴え、全員が入院した。いずれも快方に向かっている。8人は千葉4人、東京3人、埼玉1人という。県衛生食品課などによると、8人は同日昼ごろ、宿泊していた旅館の周囲で採った有毒のコバイケイソウを生で食べ中毒を起こしたらしい。8人のうちの1人は「食用のオオバギボウシと間違えて食べた」と話しているという。 (症例4)2002年5月3日、K市役所山岳会のパーティー7人が富山県毛勝山を目指して3日朝、宇奈月側登山口からウドやタラノメを採りながら登り、同日午後6時ごろ僧ケ岳の1750m付近でキャンプし、採った山菜を煮込んで全員が食べたところ、約30分後に吐いたり、腹痛の症状が出た。一人は食べた直後に吐き出し、無事だった。別の登山者から携帯電話や無線で110番通報があり、県警と黒部署などは4日午前4時50分から、ヘリコプター2機で6人を黒部川河川敷に運び、黒部市民病院へ収容した。おう吐や腹痛、目まいの症状があり、3人は症状が重く3日以上、残る3人も2、3日の入院が必要。富山県食品衛生課は同日、患者から聞き取り調査し、コバイケイソウによる集団食中毒と断定した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

患者数 |

( )内の数字はコバイケイソウの中毒事例) 厚生労働省発表資料 直近10年間の有毒植物による食中毒発生状況は、こちらのページ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中毒対策 | バイケイソウは毎年のように中毒が起こるので、多くの県や市町村でパンフレットやホームページを使って山菜との見分け方を紹介し、注意を喚起している。コバイケイソウはバイケイソウより中毒事例が少ないが、これはバイケイソウの方が身近にあるというだけで、危険性に差はない。コバイケイソウは標高の高い所に多いため、登山者による誤食事例が目立つ。バイケイソウについては多くの県や市町村でパンフレットやホームページを使って山菜との見分け方を紹介し、注意を喚起しているが、コバイケイソウも形態的特徴は同じなので、そのまま当てはめることができる。複数のホームページの写真やイラストを見て、異なる時期の形態を参照し、採ったものを確認する。特に芽出し期はどちらもオオバギボウシと酷似しているので、少し葉が開き、葉脈や葉柄などの区別点がはっきりしたもので確認すると良い。群生して多量に採れるため、「おすそ分け」による被害がある。採取した山菜を他人に与えるのは避けた方が良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

毒性成分の |

LCでの分析が主流 2.J Anal Toxicol. 2008 Nov-Dec;32(9):768-73. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

その他の

|

1)茨城県林業技術センターホームページ 『バイケイソウに御用心!』 2)福島県ホームページ『有毒山野草による食中毒にご注意』 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/sanyso-tyudoku.html 3) 東京都福祉保健局パンフレット『身近にある有毒植物』(PDF) 昔、根茎を殺虫剤として用いていたことから、「はえころし」などの地名がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

間違えやすい |

新芽の時の形態が山菜のオオバギボウシ(地方名ウルイ)やギョウジャニンニク(地方名アイヌネギ)と似る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 作成:中田政司(富山県中央植物園) |