高等植物:ヨウシュヤマゴボウ

ヨウシュヤマゴボウ

| 一般名 | ヨウシュヤマゴボウ(別名:アメリカヤマゴボウ) | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 分類 |

ナデシコ目 Caryophyllales、ヤマゴボウ科 Phytolaccaceae、ヤマゴボウ属 Phytolacca |

||||||||||||||||||||

| 学名 | Phytolacca americana L. | ||||||||||||||||||||

| 英名 | pokeweed, inkberry | ||||||||||||||||||||

| 生育地 | 北アメリカ原産ではあるが、帰化植物として国内に広く分布し、市街地などに雑草化しているため身近に見ることができる。同属の在来種で、やはり有毒のヤマゴボウP.esculenta Van Houtteは北海道~九州に、マルミノヤマゴボウP. japonica Makinoは本州(関東以西)~九州の山地に自生する。 | ||||||||||||||||||||

| 形態 |

多年草で、茎は高さが1~2mとなり、直立あるいは斜上する。花序は長い柄があって垂れ下がり、茎は紅色を帯び、葉も紅葉し、秋になると1cm程度の果実(液果)は黒熟する植物である。ヤマゴボウは国内に自生し、茎は緑色で葉も深緑色となり、花序は短い柄があり直立し、果時でも下垂しない。マルミノヤマゴボウはヤマゴボウに類似しているが、果実が球形である。

1.ヨウシュヤマゴボウ

2.ヤマゴボウ

3.モリアザミ

4.上:ヨウシュヤマゴボウの根、下:ゴボウの根

5.モリアザミの根

6.ヨウシュヤマゴボウの根断面

(6.写真提供:杉村康司) |

||||||||||||||||||||

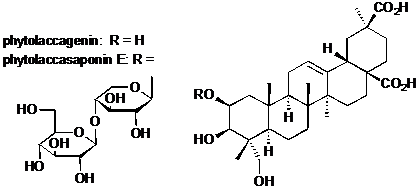

| 毒性成分 |

フィトラッカトキシンphytolaccatoxin:フィトラッカゲニンphytolaccageninをアグリコンとする数種の配糖体(サポニン)の混合物。主成分はフィトラッカサポニン E phytolaccasaponin E 。  Y. Suga et al., Chem. Pharm. Bull., 26, 520 (1978). |

||||||||||||||||||||

| 中毒症状 | 果実と根に有毒成分を含み、食べると腹痛・嘔吐・下痢を起こし、ついで延髄に作用し、けいれんを起こして死亡する。皮膚に対しても刺激作用がある。 | ||||||||||||||||||||

| 発病時期 | 2時間 | ||||||||||||||||||||

| 発生事例 |

(症例1) |

||||||||||||||||||||

|

患者数 |

直近10年間の有毒植物による食中毒発生状況は、こちらのページ |

||||||||||||||||||||

| 予防対策 | 北アメリカ原産だが、日本には明治初めに渡来し、現在では各地に雑草化している。実を鳥が食べ繁殖し、庭先など身近に見ることができる植物のため注意する必要がある。実が美味しそうなため、幼児が間違って口にするおそれがあるので、人家の近くに生えてきたものは、実が熟す前に刈り取る方がよい。 | ||||||||||||||||||||

| その他の 参考になる情報 |

中薬大辞典、日本薬草全書 | ||||||||||||||||||||

|

間違えやすい |

モリアザミ(キク科)は本州、四国、九州に自生し、この根を「ヤマゴボウ」と称し、しょうゆや味噌漬けなどとして売られているが、植物名と商品名がヤマゴボウと言うだけで全く違った植物である。その他にフジアザミなどアザミの仲間も「ヤマゴボウ」として食す地方もあるが、やはり外見が全く違う格好をしているのでよく確認して誤食しないよう注意が必要である。両植物とも特有のにおいや刺激、味はほとんどない。ヨウシュヤマゴボウの花が咲く前の若い株は根の形状が「モリアザミ(ヤマゴボウ)」と似ているので間違いやすい。また、地上部が枯死した冬期が要注意である。 |

||||||||||||||||||||

|

作成:藤野廣春(富山大学薬学部附属薬用植物園)・杉村康司(医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター) |