高等植物:スイセン類

スイセン類

| 一般名 |

スイセン類 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 分類 |

ユリ目 Liliales、ヒガンバナ科 Amaryllidaceae、スイセン属 Narcissus |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | Narcissus spp. ラッパスイセン(N. pseudonarcissus L.)、ニホンスイセン( N. tazetta L. var. chinensis Roemer)など |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 生育地 |

地中海沿岸からアフリカ北部の原産で、園芸品として色や形の異なる多くの種類がある。多年草で、冬から春にかけて白や黄の花を咲かせるものが多い。ニホンスイセンは観賞用に全国で栽培されるほか、関東地方以西の本州の暖地海岸に野生状態で生育するが自生ではない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 形態 | 典型的な球根植物

(1)ニホンスイセン 日本で一般にスイセン(水仙)といえば本種を指す。花期は12~2月。鱗茎は卵球型。葉は帯状でやや厚く粉緑色で、円頭またははなはだ鈍頭となり、幅 0.8~1.5cm、長さ 20~40cm、包は乾膜質、長さ 3~5cm。花は数個ありやや不同長の小梗上につき、白色である。花冠筒部は淡緑色で長さ約 2cm、花被裂片は平開し、卵円形または広楕円形で、微凸頭、長さ 1.5cm。副花冠は黄色、杯状をなし、径約 1cm。 (2)ラッパスイセン 南西ヨーロッパ原産。葉は直立し長さ36cmまでで幅は 0.6~1.3cm。花茎は葉とほぼ同長。 1花茎に1花をつけ、副花冠は花被片と同長かそれより長い。花期は 3~4月で、花壇、切り花用として栽培される。ニホンスイセンに対して、大型の花をつける本種などを西洋スイセンと呼ぶこともある

ニホンスイセンの花

ニホンスイセンの芽

ラッパスイセンの花

ニホンスイセンの鱗茎

スイセンとニラ (左:ニラ、右:スイセン)

(写真提供:磯田 進、御影雅幸) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

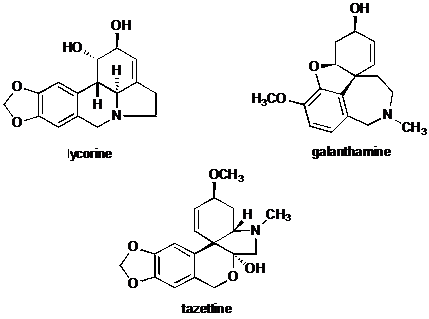

| 毒性成分 | リコリン lycorine、タゼチン tazettineなどのアルカロイド

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中毒症状 | 悪心、嘔吐、下痢、流涎、発汗、頭痛、昏睡,低体温など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発病時期 | 30分以内の短い潜伏期間の後に発症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発生事例 |

(症例1) (症例2) (症例3) (症例4) (症例5) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

患者数 |

厚生労働省発表 直近10年間の有毒植物による食中毒発生状況は、こちらのページ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中毒対策 | 一般にヒガンバナ科植物にはヒガンバナアルカロイドが含まれており、それらが有毒成分となる。Narcissus属には有毒成分はリコリン(lycorine )、ガランタミン(galanthamin)、タゼチン(tazettine)とシュウ酸カルシウム( calcium oxalate ) などである。全草が有毒だが、鱗茎に特に毒成分が多い。食中毒症状と接触性皮膚炎症状を起こす。不溶性のシュウ酸カルシウムを含んでいて,接触性皮膚炎を起こす。 葉が細いタイプのスイセンは、ニラに似ているため、花が咲いていないと間違える例が多い。鱗茎はタマネギに似ている。葉を揉んだ後のにおいで判断できる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

毒性成分の |

(観 公子ら、東京健安研セ年報 Ann. Rep. Tokyo Metr. Inst.P.H., 57 , 289-292, 2006による薄層クロマトグラフィーによる方法)球根を0.1 mol/L 塩酸で抽出した溶液について薄層クロマトグラフィーを行う。展開溶媒はエタノール/ベンゼン/水混液(4:2:1)、発色はドラーゲンドルフ試薬を用いる。Rf 0.71にリコリンの標品と一致するスポットを認める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

諸外国での |

ラッパスイセン( daffodil )は、西ヨーロッパに野生し、西、中央ヨーロッパでは 3 ~4 月に開花し自生の他栽培もされる。中毒は主にヨーロッパでは鱗茎を食することにより起こる。鱗茎はタマネギに似るので台所に置かないように警告している。文献によれば、 (1) daffodil の葉を食した子供2人が中毒を起こし、 (2) 85 歳の女性が daffodil の束を食し(理由は不明)、その 2 日後に死亡した。彼女は気管、細気管支に吐瀉物を詰まらせ肝臓には小さな壊死部分が認められた。これらは daffodil の摂食と関連があると思われた。 (3) ドイツの TV 番組で "flowering-bulb-eating contest" というコンテストに出場した女性2名が中毒症状を起こし、胃洗浄を受けた。これは TV 局が間違えたかあるいは無知により Narcissus の鱗茎を出したことが原因であった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

間違えやすい |

細い葉のタイプのスイセンはニラによく似ているため間違えやすい。また、ノビルも過去にスイセンとの誤食の例がある。鱗茎はタマネギと間違えやすい。葉を揉むと(または切ると)ニラはニンニクのような強い刺激臭(ニラ臭)があるが、スイセンの臭いは弱く青臭い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 作成:渕野裕之(医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センター) |