地域高齢者の状態把握を中心とした

保健事業と介護予防の一体的実施

神奈川県大和市

【大和市の概要】

人口:236,078人(高齢化率:23.7%)(平成31年4月1日時点)

後期高齢者被保険者数:27,176人(平成31年4月1日時点)

後期高齢者1人あたり医療費:806,763円/年(平成30年度)

後期高齢者健診受診率:41.1%(平成30年度)

取組概要

効果的・効率的な事業実施のための組織改編

医療専門職による通いの場への積極的関与に関する事業の展開と参加高齢者の健康状態の把握

健康状態不明者の概数把握

取組の経緯

大和市は、平成21年2月1日の市制50周年記念式典において、「健康都市 やまと」宣言を行った。宣言では、「人」、「まち」、「社会」という3つの領域から健康づくりを進めるという考えに立ち、健康都市を目指す市の決意を明確にしている。こうした方針が庁内外に示されることで、幹部を巻き込んだ健康づくり施策の展開が可能となっている。

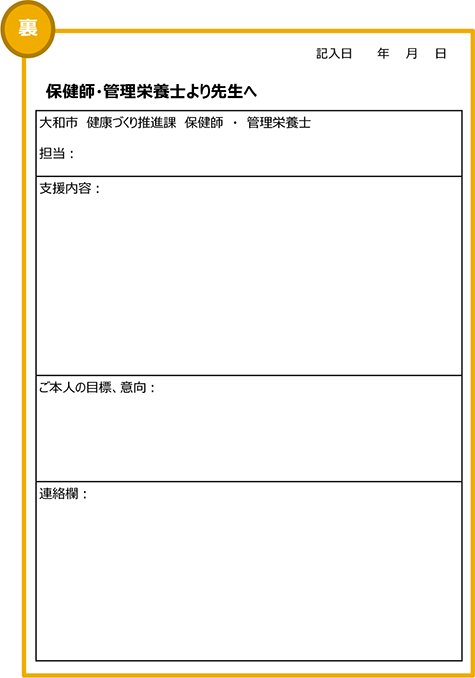

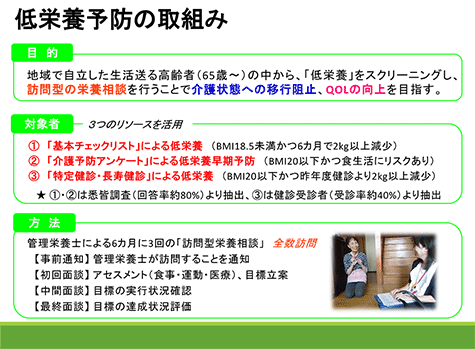

健康都市という宣言のもと、健康づくり推進課では、平成25年度から市内にモデル地区を定め、「生活習慣病重症化予防(糖尿病・糖尿病性腎症)」および「高齢者の低栄養予防」のための訪問(アウトリーチ支援)に取組んだ。モデル地区で高齢者の健康状態改善等の成果が得られたことから、平成26年度からは全地区に展開した。

また、平成27年度以降は、神奈川県後期高齢者医療制度補助事業の中で、後期高齢者の低栄養防止・重症化予防を実施し、訪問対象者の拡大を図った。

こうした取組を発展させ、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた取組を進められるようになった。

大和市における保健事業にかかわる現状

庁内の体制

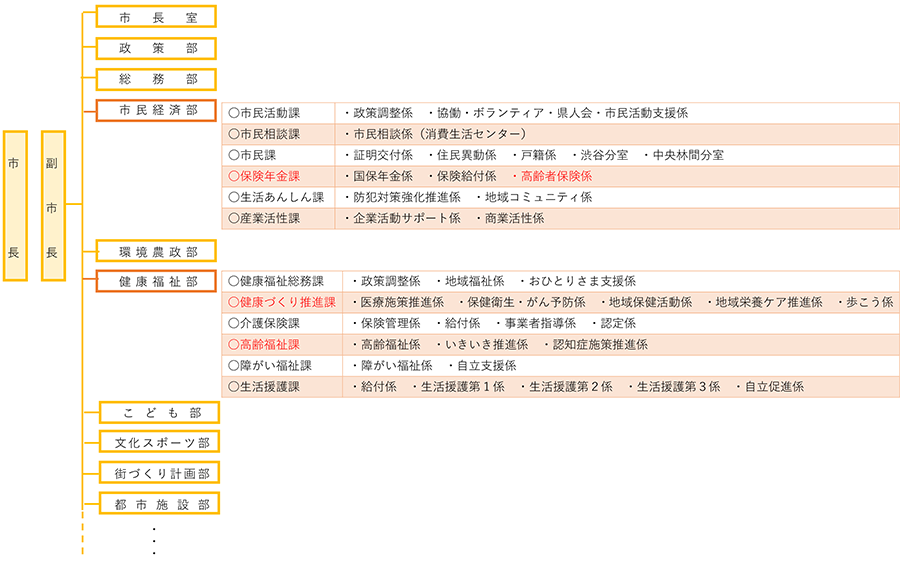

高齢者の保健事業や介護予防に関連する部署として、健康福祉部のもと、介護予防施策等を行う高齢福祉課、成人の健康づくりや保健指導等を行う健康づくり推進課や、国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療制度の資格管理や給付手続き等を行う市民経済部保険年金課がある。

このうち、国保被保険者に対する糖尿病性腎症重症化予防をはじめとした各種保健事業や後期高齢者に対する保健事業は、主に健康づくり推進課が担当している。

(資料)大和市提供資料より作成

低栄養予防・重症化予防等事業の実施

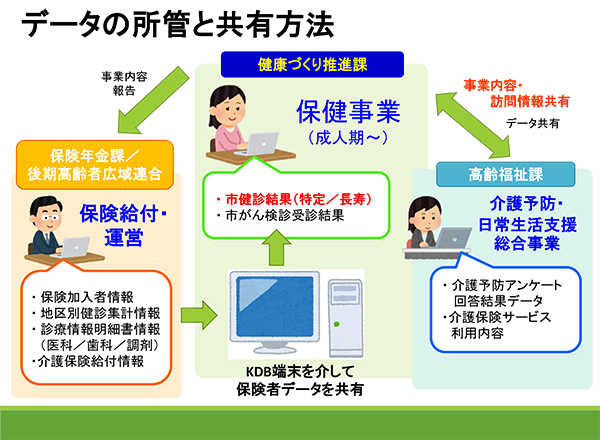

KDBシステムの活用

大和市では、従来より、保健師や管理栄養士等が健康づくり推進課の事業において、保健指導のための訪問前の個人データの確認や事業評価のための医療費分析を行うにあたって、KDBシステムを活用していた。ただし、KDBシステムの閲覧は市役所本庁舎に位置する市民経済部保険年金課の国保担当部署に限定されていたため、健康づくり推進課の職員が医療費分析等を行う際には、市役所本庁舎に出向いて閲覧していた。

平成30年度から市役所本庁舎とは別建物に所在する健康福祉部健康づくり推進課でもKDBシステムを閲覧できるようになった。

健康づくり推進課においてKDBシステムの活用ができるようになったことにより、健康状態不明者の把握や保健事業の対象者リストの作成が容易になった。市で利用しているシステムである「健康かるて」とKDBシステムのデータの結合はできないため、世帯情報等を加味した詳細な分析を行う際には、KDBシステムにて粗々のデータを作成した上で、住基情報や「健康かるて」の情報と突合し、分析している。

(資料)大和市より提供。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた体制整備

幹部も交えた一体的実施に向けた取組の推進

健康都市の実現に向けた施策では、管理栄養士の訪問活動を中心に実施し、国の動向、市で実施する事業の概要と実施状況、また、成果について、平成29年度から年1回程度、市長、副市長に報告している。健康都市宣言をしているように、市長は各種健康施策の推進には理解を示しており、具体的な施策の展開も進めやすい状況にある。なお、市長、副市長への報告の際には、必要に応じて政策部等、他の部局の部長・課長級も臨席してもらい情報を共有している。

効果的・効率的な事業実施のための組織改編

現在、国保の特定保健指導や糖尿病性腎症重症化予防等の各種保健事業を担当してきた健康づくり推進課の担当と一般介護予防事業の担当が同じ課に位置づくよう組織改編に向けた検討を進めている。従来は一般介護予防事業の担当は、介護予防施策等を行う高齢福祉課に位置づいていたが、今後は保健事業の担当と一体化させようというものである。なお、国保の保険給付の手続き関係は引き続き保険年金課で対応する予定である。

組織改編についての提案は、以前から事業を効率的に進めるためその必要性は認識されており、一体的実施の流れも踏まえたものである。

なお、関係各課の連携を見据えて、保険年金課でデータヘルス計画の策定に携わった事務職員が、国保や後期高齢者の保健事業を担当する健康づくり推進課に異動しており、国保も含めた一体的実施に向けた人員配置が組まれている。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた事業の具体的概要

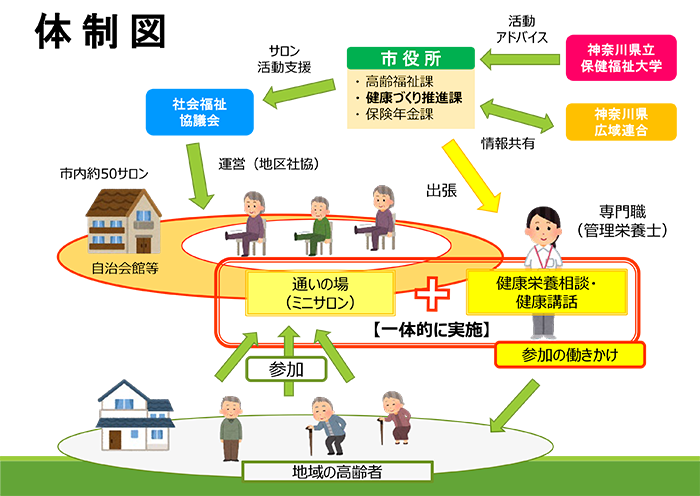

医療専門職による通いの場への積極的関与に関するモデル事業の展開

市は、介護予防施策担当部署である高齢福祉課が実施していた地域リハビリテーション活動支援事業を通じて、従来より通いの場(以下「サロン」という)との関わりをもっていたが、市側から医療専門職が積極的に関与することはなかった。

そこで、一体的実施の流れを受けて、令和元年度に市として把握しているサロンに医療専門職が試行的に関与することを始めた。実施にあたっては、サロン等と調整しながら、健康栄養相談・健康講話を行うこととした。

(資料)大和市より提供。

関係者との事前調整

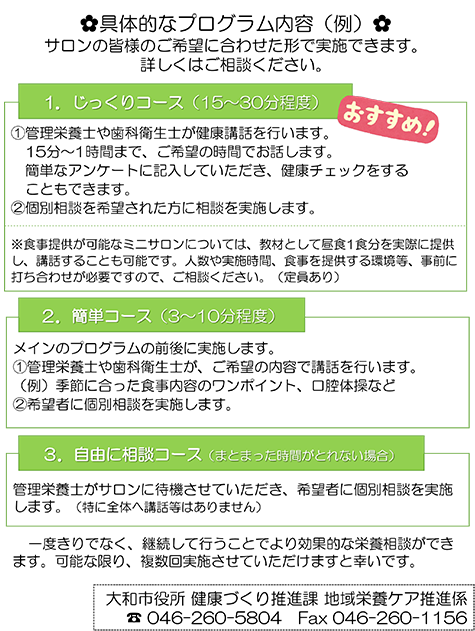

国から高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関するイメージが提示された平成31年3月頃、大和市ではサロンに医療専門職が関与することを決定し、具体的な調整を始めた。関与の方法としては、公平を期すため、サロンでの実施は手上げ制とし、フレイルに関する講話とフレイル・生活習慣病チェック票(令和2年度からは後期高齢者の質問票を使用予定)による個人の状態像の把握をサロン側の都合で選択できるように、5分コース、15~30分コース、相談のみコースの3つのコースを用意した。

協力サロンの募集にあたり、高齢福祉課を通じて、全80か所のうち50か所に関与している地区の社会福祉協議会(以下「地区社協」という)を束ねる大和市社会福祉協議会に相談したところ、医療専門職が関わるのであれば、実際にサロンの運営を行っている地区社協の会長が集まる会議で説明することを勧められた。

サロンの担当者向けの説明資料をつくり、会議で事業説明をした上で、事業に協力いただけるサロンを募ったところ、17のサロンの協力を得られることとなった。

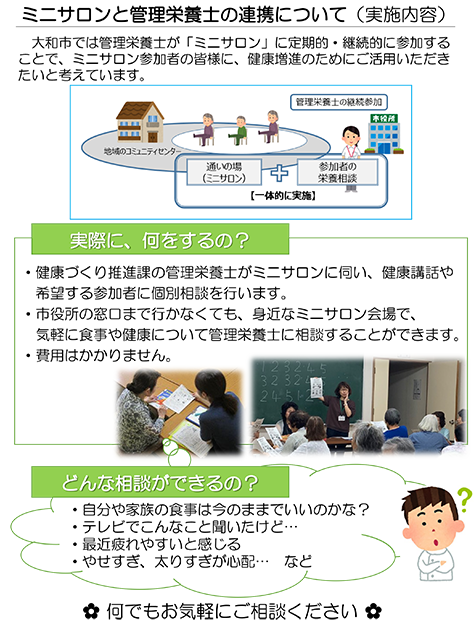

<サロンへの説明資料>

(資料)大和市より提供。

実際のサロンへの関与は、健康づくり推進課の管理栄養士6人の正職員と、非常勤の歯科衛生士2人が分担して対応している。

関わりの具体的内容

医療専門職が関与する初回は市が作成したフレイル・生活習慣病チェック票をサロンの参加者全員に配り、サロンにフレイルが疑われる人がどのくらいいるか把握することにした。

令和元年度に市がサロンに関わる期間は試行的に6か月とした。管理栄養士等がサロンを訪問するのは1か所あたり、平均月1回程度であるが、頻度や各回における内容・時間帯は各サロンの要望を踏まえて決定した。

<サロンへの関与の内容>

【準備】 サロン代表者と進め方を相談

【初回】 フレイル・生活習慣病チェック票によるアセスメント、フレイル予防講話

・身長、体重、指輪っかテスト

・服薬の内容

・食事、歯と口腔、外出についての質問(栄養、オーラルフレイル、社会的フレイル)

【2回目以降】個別相談、継続支援 1~2か月に1回

・フレイルハイリスク者、健康栄養相談希望者を中心に個別相談を実施。

⇒個別相談実施者にはヤマトン健康ポイントを付与

・個別目標を立案

【最終評価】 フレイル・生活習慣病チェック票による最終評価

・初回と同様のチェック票に回答し、変化を観察する。

(資料)大和市提供資料より作成

健康状態不明者の概数把握

令和元年度は健康状態不明者の数を把握するため、大和市は、KDBシステムを活用して健康状態不明者訪問の対象リストを作成し状況を把握した。

ただし、KDBシステムのデータには一定のタイムラグがあるため、リストに掲載されている人の中には死亡者が含まれている可能性があった。そのため、健康状態不明者の対象者リストについては、住基システムと突合し、サービス付き高齢者住宅に入っている人や2年に1回全高齢者を対象に実施している介護予防アンケートの回答のある人等については、ある程度健康状態の把握ができているため除外した。

その結果、KDBシステムで抽出された1300人から健康状態不明者として訪問対象とすべき人は約半分に絞り込みができた。令和元年度はさらにモデル地区を定めて訪問し、実態把握を行った。

取組の成果

サロン参加高齢者の健康状態の把握

サロンに通う人は皆元気な人であると思っていたが、2割くらいは低栄養傾向などフレイルの恐れのある人であることが明らかになった。

社会参加をしている高齢者であっても、何らかの問題を抱えている人を見つけるためには、サロンに関わることが有効だと分かった。サロンへの関わりによる効果評価は今後実施する予定であるが、サロン参加者の健康状態に関する各種指標のベースライン値を見るだけでも貴重なデータになると考えている。

取組の課題・今後の展望

医療専門職が関与する通いの場の拡大

通いの場への関与の本格化に向けて、協力してもらうサロンを増やしていく必要がある。令和元年度と同様に、地区社協の会長が集まる会議で、協力サロンの募集を行った。10月の会議において、令和2年度以降の事業概要について説明を行い、令和2年1月に、次年度からの協力サロンの募集を依頼した。その結果、令和2年度には27か所のサロンに医療専門職が関与することになっている。

企画調整を行う医療専門職の配置

大和市では、補助事業の実施等を通じて、地域の健康課題の把握、保健事業の実施は市の正規職員である管理栄養士、地域で活躍する非常勤の管理栄養士を中心に展開してきた。令和2年度も事業実施にあたり7人程度の管理栄養士を会計年度任用職員(令和元年度の非常勤)で雇う予定である。

これは、令和元年度と同規模の人員体制であるため、予算折衝も順調に進んだ。会計年度任用職員の人件費は広域連合からの委託事業費として充当していく予定である。

ただし、地域の健康課題の把握を行いながら、企画調整を担う人材は、保健師が担うべきものとされている。モデル事業をはじめ、これまでの事業経験から、地域での高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の具体的な事業展開についての目途は立っているが、保健師の配置の仕方については引き続き、庁内で検討が必要である。

医師会とのさらなる連携の促進

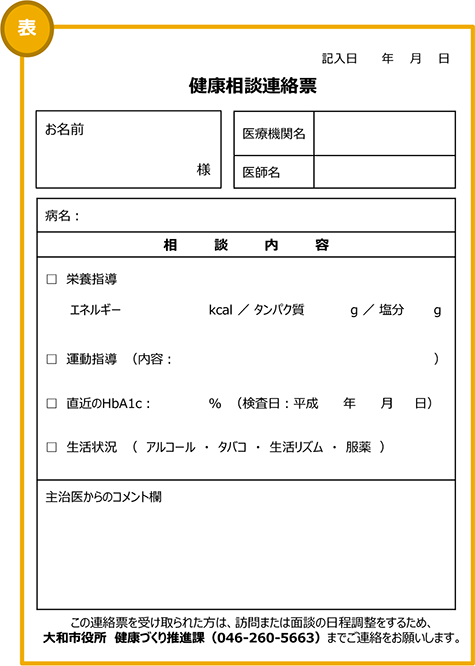

大和市では、糖尿病性腎症の重症化予防事業のために地域の医療機関との間で「健康相談連絡票」のやり取りを実施していたが、その連絡票に、体重減少などフレイルに関する課題を記入、連絡してくれる医師も出てきた。

そのような対象者は従来では市では把握できなかった人であった。今後、医師会・医療機関とさらに連携体制を強化し、フレイルが疑われる高齢者の連絡体制が整えば良いと考えている。

<健康相談連絡票>