モデル事業の経験を踏まえた

地域一丸となった一体的実施の取組み

宮崎県美郷町

【美郷町の概要】

人口:5,415人(高齢化率:49.9%)(平成31年4月1日時点)

後期高齢者被保険者数:1,614人(平成31年4月1日時点)

後期高齢者1人あたり医療費:63,586円/年(平成30年度)

後期高齢者健診受診率:40.8%(平成30年度)

取組概要

モデル事業の経験を踏まえた低栄養防止の取組の実践

地域全体での一体的実施に向けた体制の確立

自主グループ活動でのいきいき百歳への医療専門職の関与

取組の経緯

美郷町は、山間部に位置し高齢化率が50%、75歳以上の高齢者も町の人口の30%を超えている。医療費・介護給付費も増え続けており、高齢者のフレイル対策を講じることは町にとって必要不可欠なことであった。

増え続ける医療費の要因を探るために宮崎県後期高齢者医療広域連合が作成している医療費分析を確認すると、美郷町では毎年「循環器系の疾患」「筋骨格系及び結合組織の疾患」「消化器系の疾患」が上位3位を占めていることが明らかとなった。

また、要介護の原因疾患について確認すると、要支援1・2の軽度者では「関節疾患」「骨折・転倒」が3割ほど占めていた。

美郷町は、これら筋骨格系疾患への取組を進めるために、自主グループによる運動(いきいき百歳体操)を導入したり、平成28年度から低栄養防止・重症化予防事業を活用したモデル事業に取り組むこととした。

美郷町における保健事業にかかわる現状

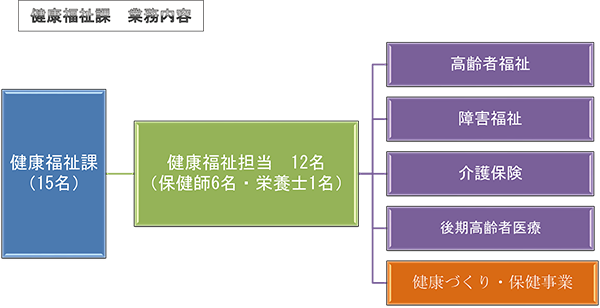

庁内の体制

美郷町では、健康づくり、後期高齢者医療制度、介護保険、高齢者福祉に関する担当が健康福祉課という一つの課に位置付けられている。

健康づくり担当は、母子保健から高齢者保健福祉まですべての年代を通じての健康づくりを担当しており、保健師が6人、栄養士1人、管理栄養士(臨時職員)が2人配置されている。後期高齢者医療制度、介護保険、高齢者福祉については、それぞれ事務職が担当しているが、同じ課の中で常に情報交換できる環境にある。

(資料)美郷町より提供。

モデル事業での取組

美郷町は、平成28、29年度と低栄養防止のための取組をモデル事業として実施した。健診結果より町が設定した基準値に該当した人を対象者として抽出し、訪問指導を実施した(平成28年度:51人、平成29年度:69人に実施)。訪問は町の社会福祉協議会に委託し、保健師等がアセスメント票により状況を把握するとともに、フレイルのリスクについて説明し、自主運動グループ(いきいき百歳体操)への誘導を行った。

アセスメントの結果によっては行政の管理栄養士に連携し、より詳細な食生活の聞き取りによる指導も行った。必要に応じて町立病院等と連携・相談する等のフォローを実施した。

KDBシステムの活用

KDBシステムの端末は健康福祉課内にあり、事業を担当する者がすぐに見ることができる状態にある。そのため、訪問等の際には、必ずKDBシステムの5年間の履歴で対象者の状況(健診結果や治療中断の状況、検査内容等)を確認の上、臨むようにしている。

また、5年間の履歴をCSVで出力し、二次加工して管理台帳として活用したり、高額医療費の原因疾患の傾向をつかむため、レセプト内容の確認も行っている。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた体制整備

既存人材を活用した庁内体制の整備

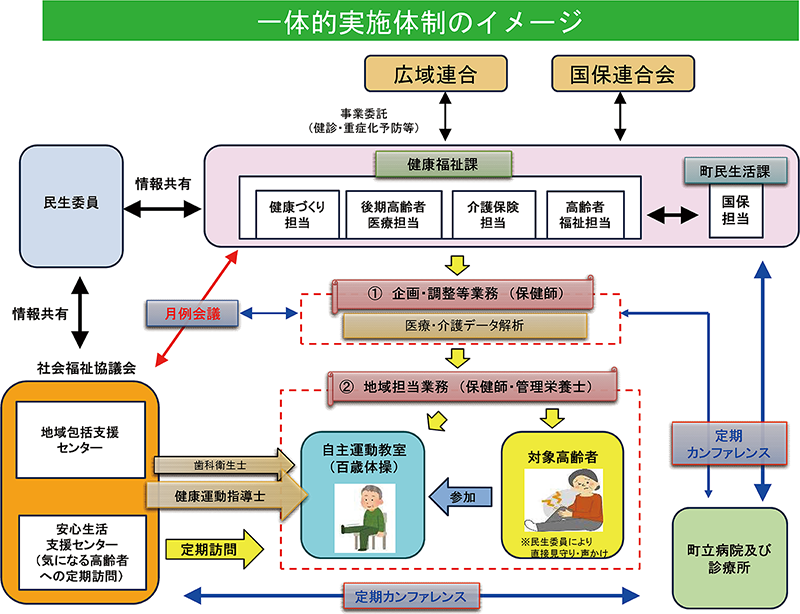

美郷町では、一体的実施に当たる企画・調整等を担当する保健師、地域で活躍する保健師・管理栄養士については、これまでのモデル事業やその後の事業を担当してきた健康福祉課健康づくり担当の職員として充てることを予定している。

(資料)美郷町より提供。

地域全体での一体的実施にむけた体制

一体的実施は、モデル事業実施当時と同様、庁内関係者だけではなく、町内の様々な関係者の協力も得ながら進めていく予定である。特に、民生委員や社会福祉協議会は重要な連携先であり、独居高齢者等の見守り活動等を通じて、高齢者の健康状態の把握もしてもらっている。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた事業の具体的概要

低栄養防止・重症化予防の取組

モデル事業以降も引き続き、美郷町は低栄養対策の訪問事業を実施してきた。毎年事業を繰り返す中、対象者の抽出基準や絞り込み条件については、基準値の設定をかえ、対象となる人を幅広に抽出する一方で、予防の観点から若い年齢層を優先的に対象とするなど、細かい見直しも行ってきた。

対象者への声かけの方法についても工夫をするようになり、令和元年度からは健診の結果説明会の際に対象者にチラシを直接渡し、事業への参加を促すようにした。

通いの場(自主グループによる百歳体操)への医療専門職の関与

美郷町では、モデル事業の実施とほぼ同時期に、町内の各地区にて自主グループによるいきいき百歳体操の実施を推奨してきた。

山間部に位置する美郷町には、都市部のようなジムもなく、NPOや民間事業者もおらず、専門職が少ないという現実があった。そこで、住民自らの活動でフレイル対策ができるように、いきいき百歳体操を推進することとした。

いきいき百歳体操の運営にあたり、町では事業を委託している社会福祉協議会の職員(健康運動指導士・歯科衛生士)と町の健康福祉課の保健師や事務職がメンバーとなる運動部会を設置し、様々な企画を検討してきた。

運動部会では令和2年度以降の一体的実施に伴い、いきいき百歳体操の場での歯科衛生士や保健師・管理栄養士等の医療専門職の関与も検討している。

<いきいき百歳体操の様子>

(資料)美郷町より提供。

健康状態不明者の把握

宮崎県では、後期高齢者医療広域連合がデータ分析を業者委託し、健康状態不明者のリストを作成し、広域連合が確保した保健師及び看護師による訪問事業を平成28年度より行っており、美郷町では平成29年度より実施されている。

各市町村は、広域連合の依頼をうけリストの確認を行うとともに、保健師及び看護師が訪問した結果のフィードバックを受けている。

その他、美郷町では単身高齢者等の「気になる世帯(約170世帯)」に対する定期訪問事業を社会福祉協議会に委託して実施している。町の保健師はこの訪問の結果を共有する定例会議に出席しており、フレイルの疑いがある人の把握にも努めている。

取組の成果

PDCAサイクルによる低栄養対策の着実な展開

美郷町はモデル事業実施当初から毎年事業評価を行い、対象者の改善状況の確認を行ってきた。

結果、毎年状態が悪化している人よりも改善している人のほうが上回っており、事業実施効果を確認できている。

一方で課題も明らかとなっており、PDCAサイクルに沿って様々な見直しを加えながら、よりよい事業展開を目指している。

医療費に見られる変化

美郷町では、筋骨格系疾患をターゲットとして、各種フレイル対策を講じてきた。長年の取組の結果、総医療費は増えてはいるものの、筋骨格系及び結合組織の疾患の医療費は平成29年度には減少している。

また、年間一人当たり医療費での分布をみても、高額医療費となっている人が若干少なくなっている。

取組の課題・今後の展望

人材の確保

町では一体的な実施に向けて、新たな人材の確保も検討しているところではあるが、医療専門職は都市部でも困難であることから、美郷町でも新たな人材の確保のめどはたっていない。

当面は既存の人材で対応する予定ではあり、事業量はその人材で対応可能な人数に限定される。

事業の固定化からの脱却

美郷町では、通いの場となるいきいき百歳体操も、低栄養対策の訪問事業も開始から4年が経過している。長年事業を行っていると、参加者が固定化したり、同じ内容が繰り返されることから参加者が減少してきてもいる。

新規性をもって対象者に事業参加を促すために、町では関係者と常に意見交換を行いながら事業展開を図っている。