システムを活用した低栄養高齢者把握を

中心とした事業検討

神奈川県伊勢原市

【伊勢原市の概要】

人口:100,621人(高齢化率:25.7%)(平成31年4月1日時点)

後期高齢者被保険者数:12,481人(平成31年3月31日時点)

後期高齢者1人あたり医療費:843,769円/年(平成30年度)

後期高齢者健診受診率:35.3%(平成30年度)

体制の特徴

後期高齢者医療担当部署・健康づくり担当部署・介護予防担当部署3課共同での検討の推進

次年度以降に向けて各課で実施している事業の洗い出し

KDBシステム等によるデータ分析に基づいた低栄養対策事業の検討

体制整備に至る経緯

伊勢原市では、地域支援事業のスタートに合わせ、平成18年度に介護部門に常勤の管理栄養士を配置し、基本チェックリストの回答結果をもとに低栄養が疑われる高齢者への訪問を展開するようになった。当初は主に在宅の管理栄養士が年間200~300件の立ち寄り型の訪問を実施していた。

その後、全住民を対象としていた基本チェックリストの実施が一部対象者に限定的になったことにより、訪問対象として抽出できる人の数も大幅に減った。その結果、平成30年度現在、訪問対象者はほぼいない状況となっており、低栄養に対する事業展開の方法が課題となっていた。

そうした中、令和2年度から全国で高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進が進められることとなったため、伊勢原市でも各担当課が感じている課題、実施している事業を持ち寄り、一体的実施に向けての基盤整備・準備作業を進めることとなった。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた体制整備前の状況

市の体制

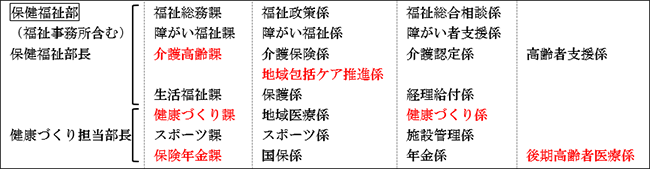

伊勢原市では、保健福祉部内に7つの課が存在し、その中の保険年金課が後期高齢者医療制度も含めた医療保険の給付、健康づくり課が各種の健康づくりや食育に関する事業、介護高齢課で介護保険や高齢福祉、地域包括ケアを担当している。

保険年金課には常勤の医療専門職は配置がされていないものの、健康づくり課には保健事業の実務を担う保健師が3人、管理栄養士が3人おり、介護高齢課にも保健師が3人、管理栄養士が1人配置される等、栄養関連の事業展開に強みを発揮できる職員が多く配置されている。

(資料)伊勢原市提供資料より作成。

KDBシステム等の活用

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた体制整備

3課共同での検討の推進

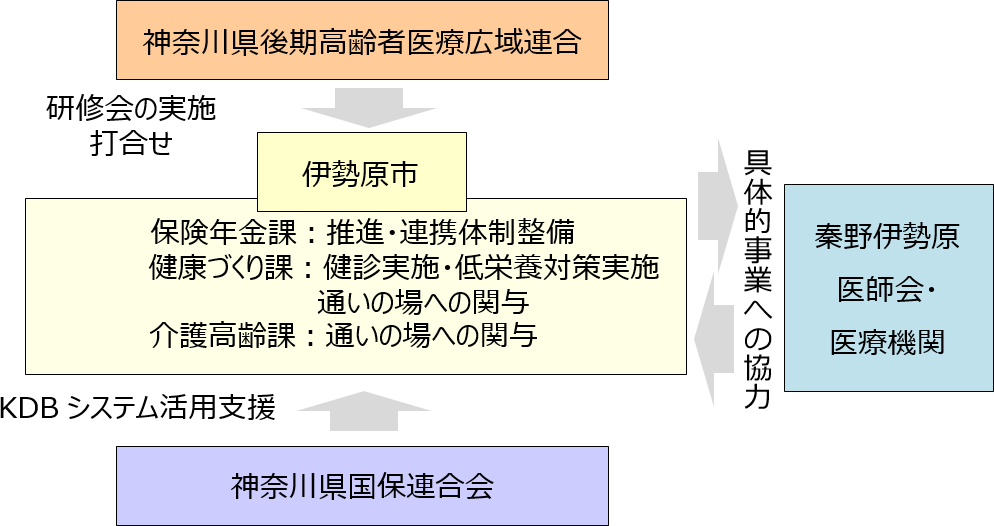

初回の会合は、9月に後期高齢者医療担当部署である保険年金課が声掛けを行い実施した。その後3課の協議についても広域連合との窓口であり、国からの情報等がいち早く提供される保険年金課がイニシアティブをとって進めた。

医療専門職の確保

伊勢原市では、従来の健康づくり事業や介護予防事業等で、在宅の管理栄養士や歯科衛生士等とのつながりを持っていた。そのため、これらの職種については、既存事業で従事している在宅の管理栄養士、歯科衛生士に依頼するよう準備を進めている。

KDBシステムによるデータ分析に基づいた低栄養対策事業の検討

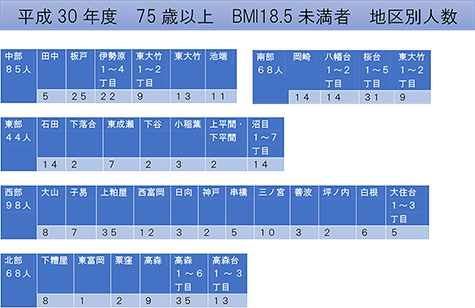

伊勢原市では、健康づくり担当部署である健康づくり課も後期高齢者の健診担当部署であるため、KDBシステムや健康管理システムが閲覧できる。その強みを活かし、健康づくり課において、後期高齢者の健診結果を分析してみたところ、健診受診者の中にも低栄養のハイリスク者とされるBMI18.5未満や20以下の人が一定数いることが明らかとなった。

市民の健康と介護予防のためには、栄養面でのアプローチが必要であると思われたが、健康づくり課には低栄養対策のための事業はなく、介護高齢課ではかつて盛んに実施されていた低栄養対策のための訪問事業が、近年わずかしか実施されていないという課題があった。後期高齢者への低栄養対策を実施するには、訪問事業を再度活性化することにより対応が可能であるとも考えられた。

そこで健康づくり課の管理栄養士は、一体的実施に向けた3課の庁内検討の場に、データ分析の結果とともに、市において同事業を取り組むことの強み・弱み等を整理したSWOT分析の結果も提示しながら、低栄養対策での訪問事業の実施を提案した。

この提案は、3課合同の検討会で受け入れられ、令和2年度からの実施が決まった。

ただし、事業実施が決まった後、健診結果から抽出するにあたり、実際にどのくらいの数の人を対象に事業展開するかについては迷いがあった。

地区別や経年的なデータの分析によると、経年的に健診を受けている人は少なくなるが、単年のBMIの値だけではなく1年の間で体重減少が見られる人のほうが、訪問対象とする場合の優先度は高いと考え、対象者抽出の基準を決定した。今後、事業実施をしながら、この基準についても見直していく予定である。

なお、高齢者宅への訪問にあたっては、地域支援事業の低栄養対策に関する訪問事業で使用していた帳票類(介護予防マニュアル・栄養改善)等を用いていく予定である。

| 内部環境 | 強み | 弱み |

|---|---|---|

|

|

|

| 外部環境 | 機会 | 脅威 |

|

|

(資料)伊勢原市提供資料より作成。

3課共同での検討による事業内容の明確化と次年度以降の事業拡大の可能性

伊勢原市では、後期高齢者医療制度担当部署、健康づくり担当部署、介護予防担当部署の3課が各課の事業内容を持ち寄り、会議を重ねる中で、令和2年度からの事業実施イメージを形成した。

令和2年度以降については、健康づくり担当部署である健康づくり課が実施予定として提示している低栄養対策の事業だけではなく、現在保険年金課が実施し、国保の被保険者を対象としている糖尿病性腎症重症化予防事業等、一体的実施につながる可能性のある事業が挙げられている。また、74歳までの低栄養者もいることから、今後の事業展開につなげていく必要がある。

広域連合・県・国保連合会による支援

神奈川県では、広域連合と神奈川県が一体的実施に向けて、共同で研修会を開催した。伊勢原市も、当該研修会の情報は保険年金課から、関係する各課に共有され、参加した。

その他、広域連合と令和2年度以降の一体的実施に向けた打ち合わせを実施し、協議を進めている。

(資料)伊勢原市提供資料より作成。

体制整備における課題・今後の事業展望

既存の事業を拡大した形での事業展開<民生委員とともに進める低栄養ハイリスク者の把握>

令和元年度より民生委員の協力のもと、65歳以上で独居の高齢者に対し、栄養や口腔機能等に関する簡単なフレイルチェックシートを配布してもらい、リスクの高い人を把握することを試みている。

これまで、同シートによる低栄養状態の高齢者の把握には至っていないものの、高齢者や支援者である民生委員に対し「フレイル」ということを意識させる効果があったと感じているため、令和2年度以降は、本シートを通いの場等配布の機会を増やし、より多くの高齢者の状態を把握したいと考えている。

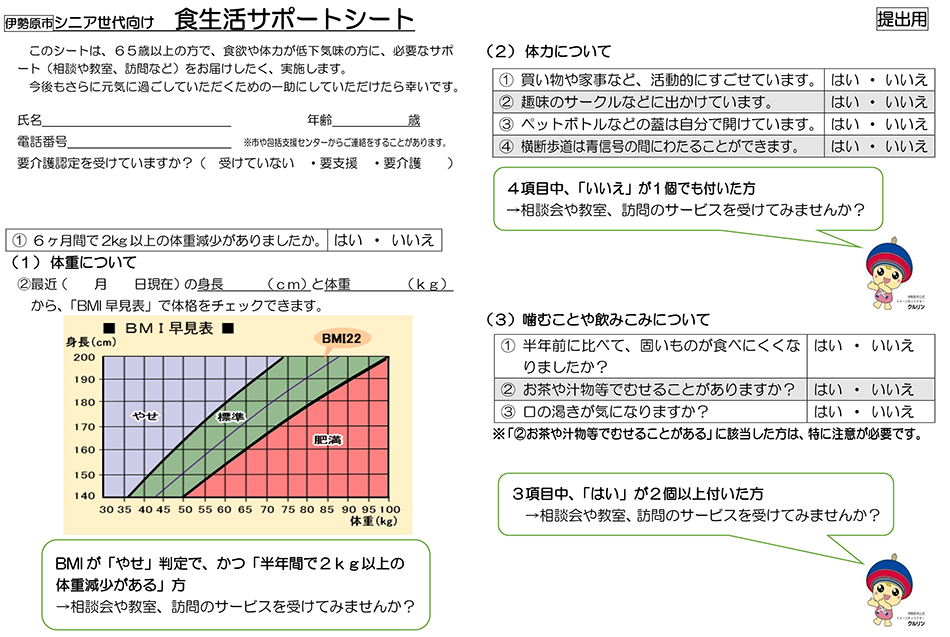

<フレイルチェックシート>

(資料)伊勢原市より提供。

企画調整を担う医療専門職の配置

伊勢原市では、一体的実施に向けて実施する具体的事業のイメージはできており、その前提となる健診結果等をはじめとした各種データ分析についても、健康づくり課の管理栄養士を中心にすでに実施している。

また、令和2年度以降、企画調整を行う医療専門職としては、保健師を確保することが求められており、健康づくり課の保健師がその任にあたる予定である。