PDCAサイクルによる

保健事業と介護予防の一体的実施の実現に向けて

北海道後期高齢者医療広域連合

【北海道の概要】

人口:5,304,413人(高齢化率:30.9%)(平成31年3月31日時点)

後期高齢者被保険者数:822,994人(平成31年3月31日時点)

構成市町村数:179

1人あたり医療費:1,091,309円/年(平成30年度)

後期高齢者健診受診率:14.24%(平成30年度)

取組概要

多数の構成市町村を対象にした情報発信・情報提供

データヘルス計画に関する事業評価の実施

市町村の事業企画立案に資するデータ提供

着実な事業実施に向けた各種マニュアルの整備

取組の経緯

北海道後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という。)では、平成22年度から平成27年度にかけ、構成市町村の実態把握の一環として、非常勤保健師が道内179構成市町村を訪問し、健康診査の現状を確認するなどしてきた。

一方、広域連合では第2期データヘルス計画(平成30年度から令和5年度)の推進に当たり、現状を踏まえた保健事業を実行に移し、より多くの市町村で保健事業に取組んでもらえるよう、対策を講じる必要性を感じていた。

そこで、平成29年度から、国の特別調整交付金の財源等を活用し、PDCAサイクルを回しながら保健事業に取組む市町村支援のため、様々な分析や後方支援に取り組み始めた。

この流れは、令和2年度以降の高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施につながるものであり、一連の流れとして継続的に実施している。

北海道後期高齢者医療広域連合における保健事業に関わる現状

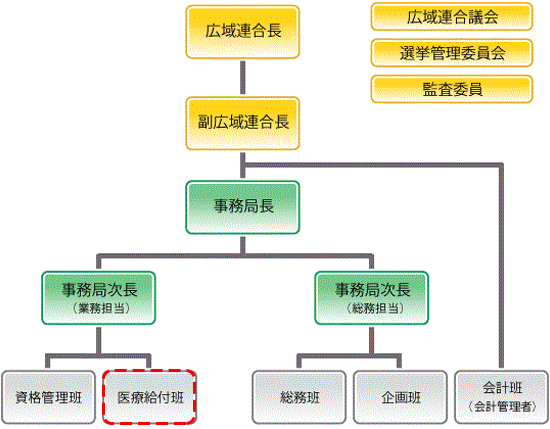

広域連合内の体制

広域連合の職員数は43名(常勤職員40名、非常勤職員3名)であり、常勤職員は構成市町村及び国保連合会からの派遣を受け、非常勤職員は広域連合で直接採用している。

広域連合内の体制は、会計班、総務班、企画班、資格管理班及び医療給付班から構成されており、保健事業は医療給付班の中の保健企画担当が担っている。

保健企画担当は、構成市町村から派遣の常勤職員3名(事務職員)と、非常勤の保健師2名の計5名体制で業務にあたっている。

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

実施されている保健事業

広域連合では、令和元年度時点で下記のような保健事業を実施している。

被保険者に対する保健事業は広域連合が直接は実施しておらず、被保険者に身近な市町村への委託により実施している。

| 事業名 | 実施市町村数 |

|---|---|

| 後期高齢者健康診査事業 | 179 |

| 後期高齢者歯科健康診査事業 | 50 |

| 重複・頻回受診者訪問指導事業 | 52 |

| 重複・多剤投薬者訪問指導事業 | 0 |

| 低栄養防止・重症化予防等事業 | |

| 栄養に関する相談指導 | 5 |

| 口腔に関する相談指導 | 2 |

| 服薬に関する相談指導 | 5 |

| 生活習慣病等の重症化予防事業 | 28 |

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

市町村に向けたタイムリーな情報発信

広域連合のホームページ上に構成市町村専用のサイトがあり、広域連合と構成市町村は、そのサイト上で情報のやり取りを行っている。広域連合から随時情報発信を行うだけではなく、回答フォームの活用により市町村からの情報収集も行っている。

保健事業関連の情報(質問票の変更についてを含む)は、当該サイト上で発信し、この情報については、市町村の後期高齢者医療担当部署が閲覧することができる。

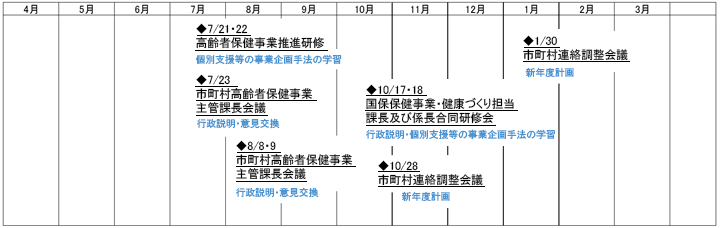

その他、各種会議を通じて、国の最新動向並びに広域連合としての方針等について情報提供を行っている。特に北海道は構成市町村数が多く、管轄面積も広大であるため、市町村高齢者保健事業主管課長会議については1回の開催ではなく、同じ内容を3か所で実施するようにした。

| 日程 | 会議名 | 内容 |

|---|---|---|

| 7月23日 | 市町村高齢者保健事業主管課長会議 | 厚労省からの行政説明、広域連合と市町村との意見交換等 |

| 8月8日 | ||

| 8月9日 | ||

| 10月28日 | 市町村連絡調整会議(第1回) | 広域連合の事業としての一体的実施事業等の説明 |

| 1月30日 | 市町村連絡調整会議(第2回) | 広域連合の事業としての一体的実施事業等の説明 |

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

広域連合は、国の動向を随時情報提供するよう意識しており、上半期には法改正の内容、後期高齢者の新質問票など、一体的実施に向けた国の最新動向を中心に情報提供した。下半期では、市町村連絡調整会議の場で新年度の事業・計画など、次年度を見据えた情報を提供した。

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

事業実施に向けたマニュアル等の作成

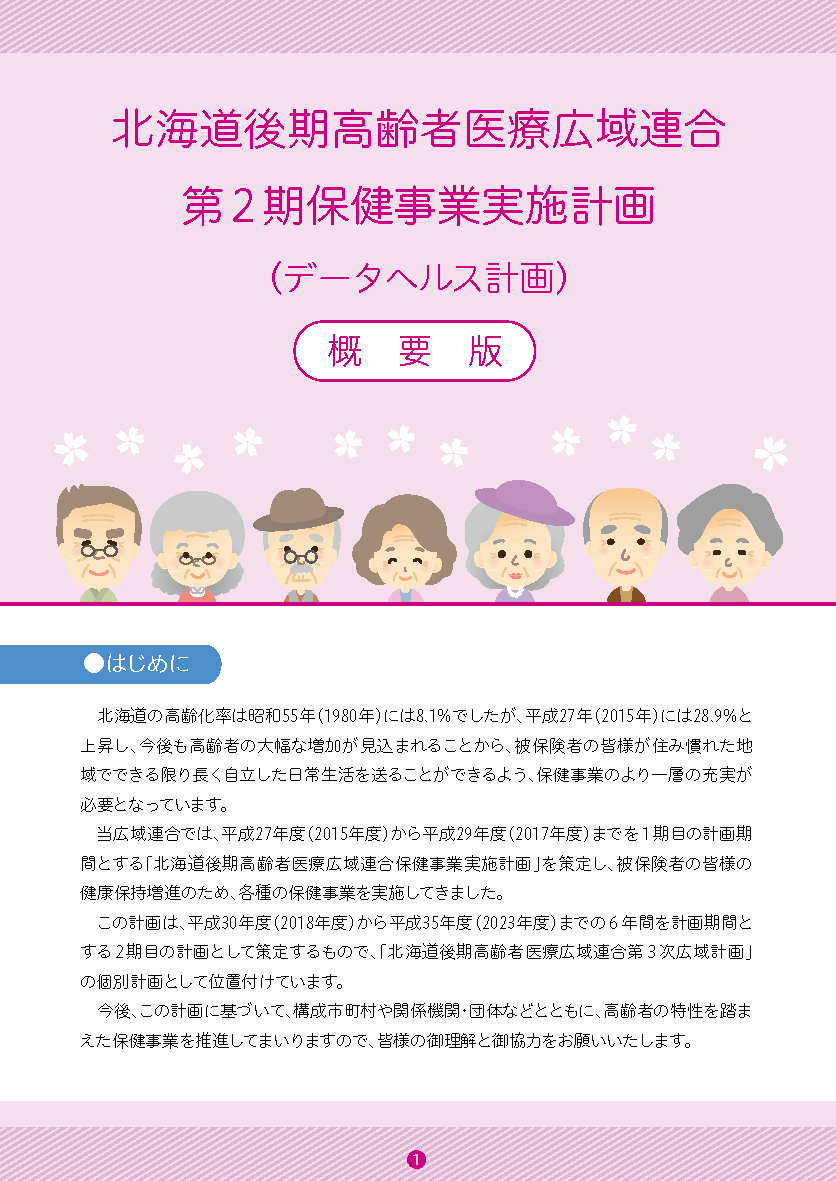

北海道における後期高齢者に対する健康診査事業の受診率は全国に比べて低い状況にあり、かつ、構成市町村間での乖離も非常に大きい。広域連合では、平成25年6月に構成市町村における健康診査事業の充実と円滑な推進に資するよう「後期高齢者健康診査の手引き」を作成した。その後、効果的な取組事例等や歯科健診に関する内容も盛り込みながら、平成29年3月には改訂版を出している。

平成30年度には、道内の保健事業の実施状況を確認するとともに、他県の後期高齢者医療広域連合における歯科健診実施状況等についての情報収集を行い、後期高齢者の歯科健診事業を拡大させる方策について検討した。

令和元年度には、引き続き歯科健診並びに糖尿病性腎症重症化予防事業の実施に向けて他県の後期高齢者医療広域連合より情報収集を行うほか、市町村が事業を行う上での参考となるように、歯科健診事業と糖尿病性腎症重症化予防事業の実施マニュアルを作成した。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた支援の状況

データヘルス推進支援業務<PDCAサイクルを回すための市町村等の現状把握、事業評価>

道広域連合は他県の後期高齢者医療広域連合と同様、平成30年度からの6年間を計画期間としたデータヘルス計画を策定した。

同計画においては、「健康寿命の延伸」と「後期高齢者が住み慣れた地域でできる限り長く自立した日常生活を送る」の2つを基本理念とし、それを達成するために、❶生活習慣病の重症化予防、❷口腔機能の低下防止、❸心身機能の低下防止、❹被保険者の健康意識の向上、❺保健事業の実施体制整備の5つの基本目標を設定した。

広域連合は、第2期データヘルス計画を踏まえ、第1期計画の全体評価を実施するとともに、第2期計画をPDCAサイクルに沿って効果的かつ効率的に推進するため、構成市町村や関係団体等との連携のあり方、個別保健事業の実施方策等の検討を行うことを目的として、国の特別調整交付金を活用し、平成30年度よりデータヘルス推進支援業務を実施している。

同業務の中では、前年度実施事業の評価、当該年度の個別保健事業の実施状況確認・期中評価、次年度個別保健事業の実施計画立案、KDBデータを活用した医療・診等結果統計資料の作成、市町村への「(仮称)データ提供マニュアル」の作成、市町村への保健事業等実施状況調査、健診等に関する被保険者への意識調査(アンケート)等を実施することとした。

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

保健事業レポートの提供

広域連合は、構成市町村担当者や医療関係者等が広域連合の保健事業の現状を理解しやすいよう、保健事業の全体像を提示する保健事業レポートを作成した。

同レポートでは、健診をはじめとした保健事業の実施状況、並びに広域連合の健康課題を簡潔に取りまとめている。

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

市町村への統計資料の提供等

データヘルス推進支援業務の一つとして、広域連合では、市町村の保健事業の実施状況の実態把握を行い、179市町村の取組状況について明らかにし、統計資料等を提供している。具体的には、健康診査については、契約形態やデータの取扱い、個別通知の実施状況等について明らかにし、各種取組が進展することを目指している。

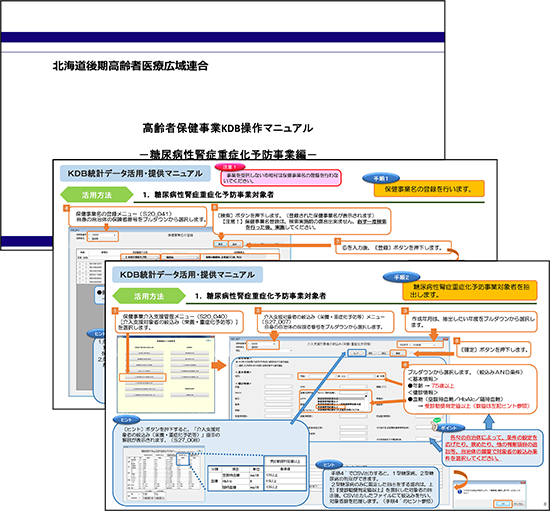

また、KDBシステムデータを活用して、市町村の保健事業の企画立案・実施に資するように以下の情報について整理し、市町村単位・二次医療圏単位での情報提供を実施、もしくは今後実施する予定となっている。

| 分類 | 資料内容 |

|---|---|

| 重症化予防等 | 健診結果から分かるリスク保有者の状況(血糖・血圧・脂質) |

| 糖尿病性腎症重症化予防対象者 | |

| 糖尿病治療中断者 | |

| 重複頻回受診・重複服薬等 | 重複頻回受診等の状況 |

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

さらに、個別の市町村からの要望に応じ、後期高齢者医療広域連合電算処理システムから抽出できるレセプトデータを集計・加工の上、情報提供している。

なお、KDBシステムを活用して、広域連合から市町村に提供する各種データの活用が円滑に進むよう、「高齢者保健事業KDB操作マニュアル」も作成した。

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

被保険者アンケートの実施

健康診査は一体的実施の基盤となるのは被保険者の健康状態を把握することができるため非常に重要な手段であるが、広域連合の健診受診率は平成30年度時点で14.24%と全国平均を下回っている。そのため、健診受診率向上の要因を探るために、令和元年度には被保険者アンケートを実施した。

市町村向け研修会等の開催

高齢者保健事業推進研修・高齢者保健事業主管課長会議

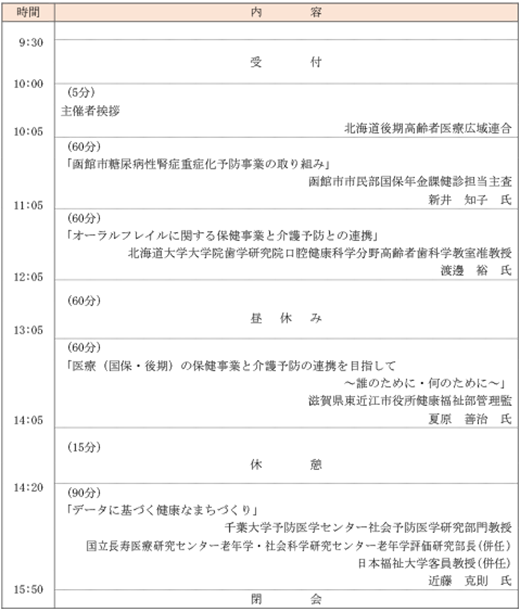

広域連合は、厚生労働省からの行政説明、道内外市町村の事例紹介等を行うため、平成30年度から研修を、令和元年度からは会議も夏に開催しており、令和元年度の研修は、国保連合会と共催で実施した。

本研修・会議については179の構成市町村に対応するため、早い段階での企画が必要であった。

令和元年度については、平成31年3月から内部での調整を始め、4月に方針を定めた。国の動向等についての説明を行うため、厚生労働省の担当者、道内の有識者等を講師とすることを決め、6月頃に講演依頼を行った。また、参加対象者に対しても6月に研修・会議を実施する旨の案内を行った。

令和元年度の研修は7月21・22日にかけて、終日のプログラムを2日連続で同じ内容で開催し、参加する日を市町村が選べるようにした。

研修の参加対象は後期高齢者医療制度の保健事業や介護予防事業に従事する担当職員としており、部署は問わなかった。また、医師会・歯科医師会・薬剤師会・栄養士会・歯科衛生士会や地域包括支援センターを委託されている事業者、保険者協議会の構成団体、他県の後期高齢者医療広域連合の職員の参加も認めた。

研修・会議については、今後も毎年実施していく予定としており、前年度の冬に実施する市町村連絡調整会議等で、次年度の開催予定についてはアナウンスし、市町村担当者の予定を立てやすくしている。

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

国保保健事業・健康づくり担当課長及び係長合同研修会

国保連合会は、国保の保健事業に関する研修会を毎年開催しているが、令和元年度については高齢者の保健事業に関しても研修を実施することとし、広域連合も共催の上、研修会を開催した。

令和元年度の研修では、厚生労働省等からの行政説明並びに有識者による講演、道内外の市町村からの事例発表を行った。

一体的実施に向けたその他支援状況

一体的実施に係る事業の受託意向調査の実施

広域連合は、令和2年度からの一体的実施に向けて、令和元年11月に、全構成市町村を対象に広域連合からの事業についての受託意向調査を実施した。

把握した内容は、日常生活圏域の数/事業の受託の可否/受託可能な場合に事業実施を予定する日常生活圏域の数、事業内容、実施見込み人数である。

なお、2月に再度受託意向調査を実施する予定であり、令和2年1月の市町村連絡調整会議において構成市町村に対してアナウンスした。

取組の成果

事業実施市町村の増加

広域連合は、構成市町村への委託や補助の形態での事業を展開してきた。データヘルス計画では、各事業の実施市町村数の増加が主な目標値としており、事業を実施した市町村の数は着実に伸びている。

| 目標 | 目標(値) | 実績値 | |

|---|---|---|---|

| 平成28年度 | 平成30年度 | ||

| 基本目標1 生活習慣病の重症化予防 | |||

| (1)後期高齢者健康診査事業 | 健診受診率15% | 13.74% | 14.24% |

| (2)糖尿病性腎症重症化予防事業 | 実施市町村数の増加 | 1町に委託契約 | 6市町村に委託契約 |

| 基本目標2 口腔機能の低下 | |||

| (1)歯科健康診査事業 | 実施市町村数の増加 | 19市町村に委託契約 | 37市町村に委託契約 |

| (2)訪問歯科健康診査 | 実施市町村数の増加 | ― | ― |

| 基本目標3 心身機能の低下防止 | |||

| (1)重複・頻回受診者訪問指導事業 | 実施市町村数の増加 | 20市町に委託契約 | 35市町村に委託契約 |

| (2)重複・多剤投薬者訪問指導事業 | 実施市町村数の増加 | 1市と委託契約 | 1市に委託契約 |

| 基本目標4 被保険者の健康意識の向上 | |||

| (1)健康増進啓発支援事業 | ― | ― | |

| 基本目標5 保健事業の実施体制整備 | |||

| (1)長寿・健康増進事業 | 実施市町村数の増加 実施事業数の増加 |

122市町村に補助 | 130市町村に補助 |

| (2)保健事業推進強化対策事業 | 情報交換等の実施回数 研修の開催回数 |

― | 情報交換1回 研修1回(2日間) |

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

取組の課題・今後の展望

外部有識者のアドバイスを得ながらの分析

広域連合は、平成29年度に厚生労働省の医政局歯科保健課の事業において、匿名化したレセプトデータの提供等を行った。

その後も、広域連合は、当該事業に参画していた研究者に広域連合のデータを提供し、そのデータをもとにした分析結果及び知見について、随時広域連合にフィードバックしてもらうこととなった。このような経過から、広域連合は、事業の企画立案、分析等で専門的見地からの助言や相談ができる関係の構築ができ、今後、当該研究者の所属機関との間で連携協定を締結する予定としている。

なお、広域連合は個人情報保護条例において下記のような規定を設けており、この規定に基づきデータ提供を行っている。

<北海道後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例>(抜粋)

第10条 実施機関は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づく場合を除き、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下次項、第11条及び第23条第1項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 実施機関がその所管する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所管する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(6) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。

(資料)北海道後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

円滑な一体的実施に向けたノウハウの蓄積への試み

広域連合としては、令和2年度以降の一体的実施に向けて、事業実施経験が必要と考えている。具体的には、令和2年度には、いくつかの市町村をモデルとして、企画調整から実際の事業実施に至る流れについて、国の動向等を十分に把握した専門家にアドバイスをいただきながら、一体的実施に係る事業に取り組み、そこで蓄積されたノウハウを事例集として取りまとめる予定である。

また、服薬に関しても広域連合として具体的な抽出基準等を検討する必要性を感じている。そのため、令和2年度に道内関係者等を集めた検討会を実施する予定である。