皆でつながる!

健康寿命の延伸に向けた一体的な実施を目指して

群馬県後期高齢者医療広域連合

【群馬県の概要】

人口:1,941,756人(高齢化率:29.4%)(平成31年4月1日時点)

後期高齢者被保険者数:287,641人(平成31年4月1日時点)

構成市町村数:35

1人あたり医療費:863,744円/年(平成30年度)

後期高齢者健診受診率:39.46%(平成30年度)

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」

取組概要

国の最新動向や広域連合の事業方針について、市町村に対しこまめに情報提供

データから得られた県の健康課題と、様々な機会を通じ得られた市町村の取組状況の分析・役割整理

連携体制構築に向けた全県的な環境整備

市町村訪問インタビュー・市町村向け研修会等を通じ、事業の企画・運営手法を伝達

個別相談会の開催や事業基本方針の雛形提示等による、市町村の後方支援

取組の経緯

群馬県後期高齢者医療広域連合では、平成29年度まで、低栄養防止・重症化予防事業に取組めていなかったため、高齢者の保健事業の推進強化が必要であった。

そこで、平成30年4月、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の本格化を見据え、群馬県後期高齢者医療広域連合に保健事業課を新設し、保健師2名(中核市からの派遣)、事務職1名を配置した。

高齢者保健事業の推進にあたっては、「皆で考え、協働したい」というテーマを掲げて、以下の点に留意しながら事業の充実に取組んだ。

<高齢者保健事業推進にあたっての留意点>

組織の特性上、広域連合が自らきめ細かな保健事業を全て実施することは難しいため、市町村が主体的に動けるように、また、実施する事業が地域包括ケアシステムに組み込まれるようにする。

将来を見据えて、単年度実施にとどまらず、PDCAサイクルに基づく継続的な取組とする。

全県での高齢者の保健事業の底上げを基本とする。

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

群馬県後期高齢者医療広域連合における保健事業に関わる現状

広域連合内の体制

群馬県後期高齢者医療広域連合の職員数は26名であり、県内35構成市町村の中から派遣されている。

体制は、総務課、管理課、給付課、保健事業課から構成されており、保健事業課の役割は保健事業に関する事務を担当し、高齢者の保健事業を推進することである。

群馬県後期高齢者医療広域連合の保健事業課は、平成30年4月に新設され、常勤職員3名(保健師2名・事務職員1名)の3名体制で業務にあたっている。

一体的実施に向けた連携体制構築に向けた取組

群馬県後期高齢者医療広域連合が掲げた、保健事業の連携体制構築に向けた取組目標は、下記の通りである。

高齢者の保健事業に対する共通理解をすすめる

庁内連携を強化する

関係機関との連携を拡充する

上記目標を達成するために、具体的には以下のような取組を実施した。

<群馬県後期高齢者医療広域連合が行った取組>

1. 市町村を対象とした「後方支援策(*)」を作成(市町村訪問インタビューで情報提供)

2. 庁内の保健・医療・介護部門に同席してもらい「市町村訪問インタビュー」を実施(状況把握と連携強化)

3. 保健・医療・介護部門職員が一同に集まった「高齢者保健事業推進研修」を実施(課題の共有)

4. 県内の健診・医療・介護データを分析、見える化する(市町村データを提示)

5. 「4.」までの結果を踏まえ高齢者保健事業の推進体制を再検討し、広域連合の事業方針を公表

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

なお、「後方支援策(*)」として、具体的に以下のことを実施した。

<後方支援策(*)として実施した取組>

1. 関係機関連携の道筋づくり

市町村での連携が進めやすい県レベルでの環境づくりと連携協力機関の提案

2. 低栄養防止・重症化予防事業の横展開に向けたプレ事業

低栄養防止をテーマとした、広域連合の保健師と南牧村保健師による対象者宅への同伴アセスメント訪問等の協働事業の実施

連携・実施手法、ツール媒体のヒントの提案

3. 財政・人材支援のための補助金交付要綱づくり

市町村が事業に取組やすいよう要件をゆるめ、経費だけでなく、相談・指導実施(アセスメントから評価まで2回以上実施)1人当たり指導実績加算をつけることを提案

4. 個人情報保護審査会にはかる

個人情報保護条例には「目的外利用及び外部提供への制限」が規定されており、法令等に定めがない(令和2年度からの施行には改正法により明記)段階だった。市町村へ高齢者保健事業に係る個人情報の提供をスムーズに行うため、あらかじめ個人情報保護審査会にはかり、「公益上の必要その他相当の理由があり、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがない」と認めてもらった。

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

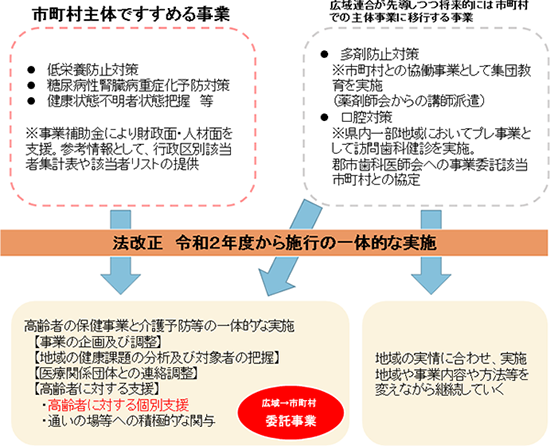

広域連合の事業方針の整理

後述の市町村訪問インタビューを通して、低栄養防止や糖尿病性腎臓病重症化予防等に関しては、既に市町村では類似の事業を実施していることが分かった。そのため、これらのテーマに関しては、市町村が主体となって取組むことのできるテーマだという認識を持った。

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

一方で、口腔対策と多剤防止対策に関しては、市町村における事業の取組が十分ではないことが明らかになった。また、県薬剤師会や県歯科医師会との事前調整段階でも、口腔対策や多剤防止対策の取組の必要性について意見を交わす中で、広域連合が先導して着手することとし、広域連合としての事業方針を整理した。

広域連合が直接実施する事業としての受診勧奨通知事業

群馬県後期高齢者医療広域連合では、平成29年度に、前年度の健診データをもとに医療機関未受診者に対しての受診勧奨通知の発送(受診勧奨通知事業)を実施したが、年1回であったため、タイムリーな受診勧奨につながらなかった。

平成30年度の健診実施分からは、健診受診者のうち、受診勧奨判定値を超えていながら6か月経っても医療機関を未受診の方に対して、受診勧奨通知を発送する「重症化予防事業(健診後未受療者受診勧奨通知)」に変え、毎月業務として定例化し、市町村が主体的に行う事業とのつながりを意識した。

本事業は、群馬県国保連合会に設置された保健事業支援・評価委員会からの助言を基に県医師会に相談しながら開始したもので、平成30年度に県医師会に相談し、毎月の定例業務として実施することとなった。

<受診勧奨対象者への通知文 イメージ>

クリックすると大きな画像をご覧いただけます。

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合より提供。

県等との連携状況

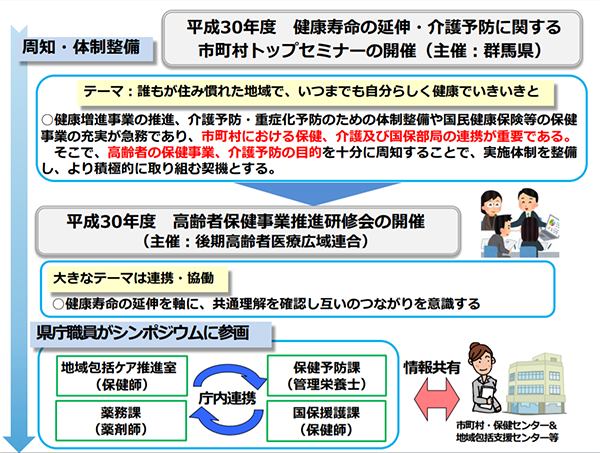

トップセミナー・研修会の開催

平成30年10月に、群馬県主催で市町村長を対象としたトップセミナーが開催された。これは、市町村長に健康寿命の延伸や介護予防の重要性を直接周知することで、各市町村が実施体制を整備し、より積極的に取り組む契機とすることを目的とした。

同年11月には、市町村職員等を対象に、広域連合主催で高齢者保健事業推進研修会を開催した。県庁職員が研修会の企画段階から参画し、トップセミナーとのつながりを意識するとともに、県庁各課室が一体となって取り組む姿勢を示すことにより、市町村における関係部署の連携について考える機会とすることをねらいとした。

(資料)群馬県より提供。(第3回 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けたプログラム検討のための実務者検討班)

後期高齢者の質問票の展開に向けた関係機関との調整

令和元年度に後期高齢者の質問票が作成されたことに伴い、令和2年度以降の後期高齢者医療制度の健診実施にあたって、関係する医療機関や健診機関に健診の質問票の変更に関する説明が必要であった。しかし、広域連合では健診を市町村に委託していたことから、医師会等と直接的なつながりがなく、健診の実施方法についても市町村ごとに様々であった。そのため、県医師会に対しては群馬県を通して、また健診機関については国保連合会を通して、情報提供を依頼し、周知を進めた。

また、保険者協議会等の関係機関にも国保連合会や群馬県を通して情報提供をしてもらった。

広域連合では、市町村が健診機関等に新質問票の説明や対応方法の相談を行うための助言をしたり、既存の医療懇談会の場を通じて、県三師会に情報提供を行った。

このように、全て広域連合が直接情報提供を行うのではなく、必要に応じて、関係機関を通して情報提供を依頼することで、令和2年度以降の健診準備に向けた調整をスムーズに進めることができた。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた支援の状況

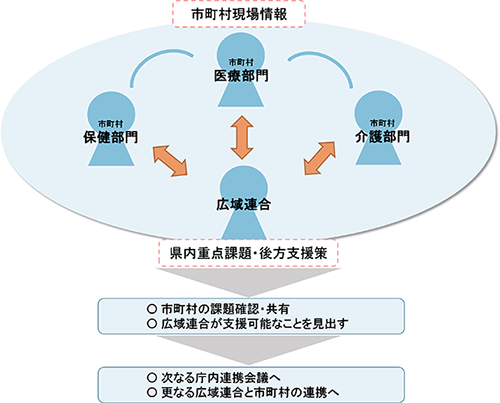

市町村訪問インタビューによる状況把握と庁内連携体制づくり

広域連合で準備した後方支援策に関する情報を提供するとともに市町村現場の状況を把握し、広域連合としての事業方針を固めるために、平成30年12月から令和元年5月にかけて、県内35市町村に出向き、市町村訪問インタビューを実施した。(実施イメージは図表の通り。)

高齢者の保健事業に関しては市町村の関係部署がばらばらに活動していることも多いことから、それぞれの部署が連携して活動できるよう促すことも意図し、市町村の保健・医療・介護の各部門担当者に同席してもらい、インタビューを実施した。

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

KDBデータ等を活用しての健診・医療・介護データの分析

各市町村がKDBシステムを活用したデータ分析に取組やすくするため、広域連合では、市町村別のデータを一覧表にして、機会あるごとに情報提供している。

平成30年度・令和元年度は、主に広域連合においてKDBシステムによるデータの作成・分析を実施し、会議や研修等で情報提供したが、今後は高齢者保健事業に関連するデータについても国保連合会が主体となって市町村へのデータ分析支援に取組んでもらうように働きかけている。

一覧表にしたデータは、主に「地域の全体像の把握」(帳票ID:P21=001)や健診状況等の項目で、具体的には下記のような項目(例)とした。その他、医療給付データや事業実績データも活用した。

<分析・一覧表化したデータ・項目>(令和元年度研修会での例)

地域の人口構成・被保険者構成

健診結果の状況(健診受診率、健診受診者質問票情報 等)

医療状況(主要6死因内訳、医療給付 等)

介護状況(介護認定、介護給付 等)

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

「高齢者保健事業推進研修会」の開催

【平成30年度】

県内市町村の高齢者保健事業への取組や課題の認識に差があったため、平成30年度に保健・医療・介護部門職員合同での研修を開催した。広域連合として初めての高齢者保健事業推進研修会だったため、市町村が実施する長寿健康増進事業や生活習慣病予防・フレイル対策事業につながる連携体制構築に向けた共通認識のための事前研修として位置付けた。

また、受講直後のアンケートに加え、会議や電話等で得られた情報を集約し、次年度の研修に活かすこととした。高齢者保健事業の課題を共有する必要性を認識していたため、令和元年度は、課題の共有から事業の必要性及び連携・協働による事業企画への発展を意識し、事例発表や演習などを組み込んだ研修会を11月に開催することを計画し、そのプログラムについては4月の時点で原案を作成するなど、早い段階から準備に取り掛かった。

研修の企画段階から研修の目的や目標を明確にして、講師を依頼する担当者等にも伝えることで、研修関係者間で、研修の目的意識を統一することができるように工夫した。

| 事業名 | 高齢者保健事業推進研修:基調講演『地域特性を踏まえた高齢者保健事業の検討~高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン策定の経緯から~』とシンポジウム |

|---|---|

| 目的 |

ワーキンググループ構成員として関わった講師による講演【国の動きを踏まえた『高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン』がつくられてきた経緯、どのようにできあがったか、壮年期事業・介護部門等とのつながり、現場でできることは何か・・・】を聴くことで、現場をもつ市町村職員等が気づき動き出せるためのきっかけをつくる。また、既に各部署で高齢者の保健事業とつながりある事業を実施している(または予定している)具体例や各部署の方向性をきくことで、市町村内の保健・医療・介護部門の横の連携体制をさらに充実させ、市町村内の事業間連携の組み立てや事業のスクラップアンドビルドにつながるようにする。 広域連合としても、市町村の現場が横連携を組み、データに基づく効果的事業としての工夫展開や優先順位づけ等を検討できるための資料提供を行えるようにする。 |

| 対象 |

県内市町村職員(後期高齢者医療制度主管課・健康増進部署・介護予防関連部署) *その他、県職員や県内地域包括支援センター職員、医師会・歯科医師会・薬剤師会・栄養士会・歯科衛生士会の事務職・専門職にも声かけできるとよいかと考えている。 |

| 事業内容 |

①基調講演『地域特性を踏まえた高齢者保健事業の検討~高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン策定の経緯から~(仮称)』 ・ガイドラインワーキンググループ構成員 中板育美氏に依頼 ②シンポジウム ・群馬県国保援護課・地域包括ケア推進室・保健予防課・薬務課などから事業実例等の発表(高齢者保健事業と関わりある部署の対策または事例紹介など)をいただく ・シンポジウム進行は 群馬大学大学院保健学研究科 佐藤由美教授に依頼 ③広域連合がもつ県内のデータ分析結果の一部も公表できるようにしたい。 ・国保連合会保健事業推進室に支援協力いただく ④シンポジストの方への内容依頼(原案) シンポジウムテーマは検討段階で修正し、最終的に下記の通りとした。 「健康寿命の延伸に向けた庁内連携 ~つながり見つけて、できることから~」 ・部署の業務概要の紹介 ・既に、こんな部分で高齢者保健事業に関わっている ・こんな部分で高齢者保健事業に関わり貢献できそう ・ガイドラインを見聞きして感じていること・考えていること |

| 留意事項 |

・研修会前には、発表いただけるシンポジスト・部署との打ち合わせ会議を持ちたい。 ・事前に広域連合の運営会議や保健事業部会(構成員:市町村職員等)にもはかり、市町村内の複数部署から参加いただけるよう、有意義な研修になるようにする。また、研修後も部会を開催し、市町村の具体的な事業の進め方が検討できるようにする。(状況により、市町村内の庁内連携ミニ会議に介入支援できれば) ・研修企画内容について佐藤教授(支援・評価委員会委員長)等に助言いただき、ブラッシュアップしていく。 ・群馬のデータ分析に関して国保連合会の助言指導を受ける。また連合会企画の研修とつながりあるものとする。 |

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

【令和元年度】

令和2年度から一体的実施の取組が本格化することを踏まえて、令和元年度は、事業企画の具体的な手法についてより重点的に扱うことで、市町村にとって有用な情報提供の機会となることを目指した。

研修会では、行政説明のほか、神奈川県大和市で一体的実施の事業立ち上げに携わった有識者に、事業立ち上げ時の苦労やポイントについての講演をしてもらった。後半は、県内市町村で積極的に保健事業に取組んでいる3市町村による事例発表とパネルディスカッションを行い、最後に、KDBシステムのデータと分析のポイントを説明して、参加者自身に各市町村での健康課題等を考えてもらった。

| 目的 |

市町村内の保健・医療・介護部門の連携体制を更に充実させるため、市町村の現場が横連携を組み、既存事業を工夫活用・一体的な実施を検討しながら、高齢者に対する個別支援である低栄養防止・重症化予防等の事業企画・実施方法の検討につなげることを目的とする。 群馬県・国保連合会をはじめとした関係機関との連携を深め、事前に運営会議や部会等にて研修内容を検討しながら、試行実施市町村における低栄養防止・重症化予防事業の充実を図ると共に、事業未実施市町村が取り組めるようにする。 |

|---|---|

| 対象 | 県内市町村職員(後期高齢者医療制度・健康増進・介護予防担当者)、関係職等 |

| 事業内容 | プログラムを参照 |

| 留意事項 |

・研修の企画段階から研修の目的や目標を明確にして、講師や事例発表者にも伝えることで、研修関係者間で、研修の目的意識を統一することができるようにする。 ・令和2年度から一体的実施が本格化することを踏まえて、令和元年度は、事業企画の具体的な手法についてより重点的に扱うことで、市町村にとって有用な情報提供の機会となるようにする。 ・研修会では、行政説明のほか、神奈川県大和市で一体的実施の事業立ち上げに携わった有識者に、事業立ち上げ時の苦労やポイントについて講演いただき、後半は、県内市町村で高齢者保健事業に取り組み始めた市町村による事例発表とパネルディスカッションを行い、KDBシステムのデータと分析のポイントを説明し、それらの資料をもとに参加者自身に各市町村での健康課題等を考えてもらう内容とする。 ・参加しやすいように半日コースの研修で調整する。 |

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

| (1)開会・挨拶 | 13:15~ |

| (2)行政説明・・・事業経緯・最新情報等 | 13:20~ |

| (3)特別講演・・・県外の先行事例に関する紹介 | 13:40~ |

|

(4)パネルディスカッション ◇テーマ アドバイザーとして、県の保健部門・介護部門・国保部門の担当者が、パネルディスカッション・グループワークに参加。 『既存事業の工夫・一体的な実施で考えるわが自治体の低栄養防止・重症化予防事業』 (事例発表①)沼田市における重症化予防事業について (事例発表②)地域包括支援センターとの連携を生かしたフレイル予防事業(片品村) (事例発表③)高齢者保健事業の推進について(昭和村) |

14:05~ |

|

(5)参加者同士の情報交換・グループワーク 「ワイワイ演習」と称して、一人だけで考えるのではなく、周りの参加者と意見や情報を交換しながら考えてもらうようなグループワークとした。 |

15:20~ |

| (6)閉会 | 16:30 |

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

一体的実施に向けたその他支援状況

国の動向等に関する市町村への情報提供

保健事業に関連する国の動向等の最新情報を提供するために、広域連合と市町村の間でメーリングリスト(掲示板等を含む)を用いて、随時情報発信を行っている。

その際、市町村は一体的実施にあたって不安な点や分からない点が多いことが予想できたため、変更があり得る情報についても、その旨を付した上で最新の情報をこまめに提供するように心がけた。

令和元年9月の事務連絡においては、以下のように、委託契約に向けた庁内での検討ポイントを追記した。

<委託契約に向けた庁内での検討ポイント>

委託契約に向けた庁内での検討ポイント

1. ①企画・調整等業務を行う医療専門職及び②地域を担当する医療専門職を、どの部門に配置するか決める必要があります。医療専門職の職種も考えます。

*参考メモ

①の医療専門職は年間を通じて業務に携われる正規職の保健師が想定されている。既存職員の活用が妥当と考えられるが、その職員の現在受け持ち業務の整理をどうするか。

②の医療専門職は年間を通じて業務に携わり、常勤・非常勤は問われない医療専門職(保健師、管理栄養士、歯科衛生士等)で、日常生活圏域毎に交付されるとされている。

2. 高齢者に対する支援①個別的支援(ハイリスクアプローチ)1つ以上、②通いの場等への積極的な関与等(ポピュレーションアプローチ)を、どこで、どのような方法で実施するか決める必要があります。

*参考メモ

1市町村当たりの事業規模の大きさは示されていないので、既存事業を工夫したり、複数部署で協力し合ってできることを考えるのが妥当と思われる。

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

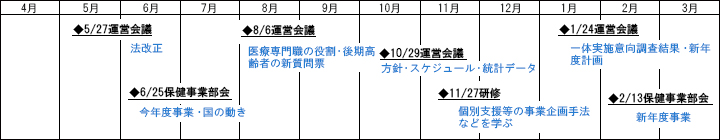

その他、各種会議を通じて、国の最新動向並びに広域連合としての方針等についても情報提供を行った。

国の動向を随時情報提供するよう意識しており、上半期には法改正の内容や医療専門職の役割、後期高齢者の新質問票など、一体的実施に向けた国の最新動向を中心に情報提供した。年度半ばから下期にかけては、具体的な事業企画手法について研修をおこなったほか、新年度の事業・計画など、次年度を見据えた情報を提供した。

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

個別相談会の実施

高齢者保健事業推進研修会を実施するほか、令和2年度からの委託契約の締結に向けて市町村が抱えている不安や悩みに応えるため、個別に事業説明や相談会の機会を設けた。市町村の相談に応じるだけでなく、市町村の現場での取組の実態や課題について情報収集できる機会となった。

令和元年11月27日時点で、県内35市町村のうち22市町村が複数部署一丸となって来局するなど、市町村にとっても貴重な相談の機会となっており、課題の共有や情報交換などの場として機能した。

基本方針の作成支援

群馬県後期高齢者医療広域連合では、事業の実施に先立って、以下を主なねらいとして、県内市町村に対して意向調査を実施した。

<意向調査のねらい>

① 調査の回答にあたり、市町村内で連携の話し合いのきっかけとする

② 他市町村間で他市町村の意向や状況を確認できるようにすることで、動機付けにつなげるとともに、横展開に向けた情報交換を促す

③ 年度途中(令和2年度)でも事業開始、事業実施の支援が可能であることを伝える機会とする

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

令和2年度以降の事業実施予定に関しては特に詳しく調査項目を設定することで、調査への回答を通して、基本方針に必要な記載事項を検討できるように工夫した。また、事業実施が難しい場合にはその理由を詳細に記載してもらうことで、市町村現場での現状把握の機会とすることができた。

<一体的な実施に関する意向調査 調査項目>

一体的な実施に関する意向調査 調査項目

① 一体的な実施に向けた庁内の話し合いの状況

1. どの部署と話し合っているか。

(後期高齢者医療部門、介護予防部門、国保部門、健康増進部門、人事企画部門等)

② 令和2年度の委託事業の実施予定

1. 分析企画調整の医療専門職の配置予定部署

2. 個別支援等に係る医療専門職の配置予定部署・形態・職種・人数

3. 日常生活圏域の数

4. 通いの場等の主管部署

③ 令和3年度以降の委託事業の実施予定

1. 令和2年度の委託事業の受託が難しい理由 等

(資料)群馬県後期高齢者医療広域連合提供資料より作成。

そのほか、市町村の事業計画の作成を支援するために、基本方針の雛形や、国の業務報告リストを念頭に置いた実績報告書など、市町村が事業をイメージしやすいような資料を作成して提供した。

取組の成果

県全体での高齢者保健事業の底上げ

群馬県後期高齢者医療広域連合では、事業の企画段階から、市町村訪問インタビューや個別相談会を実施するなど市町村の現状把握に努めるとともに、こまめに情報提供を行った。

そのような市町村との密なコミュニケーションの結果、市町村が一体的実施の動きに取り残されること無く、スムーズに事業実施に取組める土台作りにつながっている。

取組の課題・今後の展望

通いの場への関与の取組についての検討・情報共有

市町村訪問インタビューを通して、通いの場が多く存在する市町村があることや、既に医療専門職等が関与している事例が把握できている。

一方、一体的実施にあたり、通いの場との関与をどのように推進していくべきか市町村が困惑している例も散見される。今後は、既に存在している通いの場や専門職が関与している例に対して、個別支援とポピュレーションアプローチ双方の視点からどのように関わっていくべきか検討するとともに、先進事例等を参考にしながら、市町村に対して情報発信を行っていく必要がある。