自然毒のリスクプロファイル:二枚貝:麻痺性貝毒

詳細版

| 有毒種 |

麻痺性貝毒による自然毒食中毒としては二枚貝類の毒化が問題になるが、麻痺性貝毒は渦鞭毛藻のアレキサンドリウムAlexandrium属、ギムノディニウムGymnodinium属、ピロディニウムPyrodinium属や淡水産藍藻のアナベナAnabaena属、アファニゾメノンAphanizomenon属、シリンドロスペルモプシスCylindrospermopsis属、リングビアLyngbya属によって産生される。麻痺性貝毒をもつ藻類が発生する水域で、これらを餌にする動物はすべて毒化する危険性をはらんでいる。わが国における毒化原因プランクトンはAlexandrium catenella、Alexandrium tamaense、Alexandrium tamiyavanichii、Gymnodinium catenatumで、ホタテガイ(図1)、アサリ(図2)、アカザラガイ、マガキ(図3)、ムラサキイガイ(図4)など二枚貝類の他、マボヤ(図5)とウモレオウギガニ(図6)でも食中毒が発生した。貝類では、毒素は主に中腸腺に濃縮される。 中毒は起こしていないが、甲殻類のオウギガニ科のスベスベマンジュウガニ(図7)とツブヒラアシオウギガニやクリガニ科のトゲクリガニ(図8)、からも麻痺性貝毒が検出された。また、輸入された巻貝のセイヨウトコブシ(図9)やヨーロッパボラから麻痺性貝毒が検出された例もある。

図1 ホタテガイ   図2 アサリ 図3 マガキ   図4 ムラサキイガイ  図5 マボヤ   図6 ウモレオウギガニ 図7 スベスベマンジュウガニ   図8 トゲクリガニ (水産総合研究センター及川 寛博士提供)   図9 セイヨウトコブシ |

| 中毒発生状況 | わが国では、北海道から沖縄までの各地で中毒が発生したが、食中毒防止のため、後述する貝毒モニタリングが行われている。麻痺性貝毒は熱帯海域から温帯海域までひろく分布するため、麻痺性貝毒による食中毒はアジア、ヨーロッパ、北中南アメリカ、アフリカ、オセアニアの世界中で発生している。 |

| 中毒症状 | 麻痺性貝毒による中毒症状はフグ毒中毒によく似る。食後30分程度で軽度の麻痺がはじまり、麻痺は次第に全身に広がり、最終的には呼吸麻痺により死亡することがある。 |

| 毒成分 | |

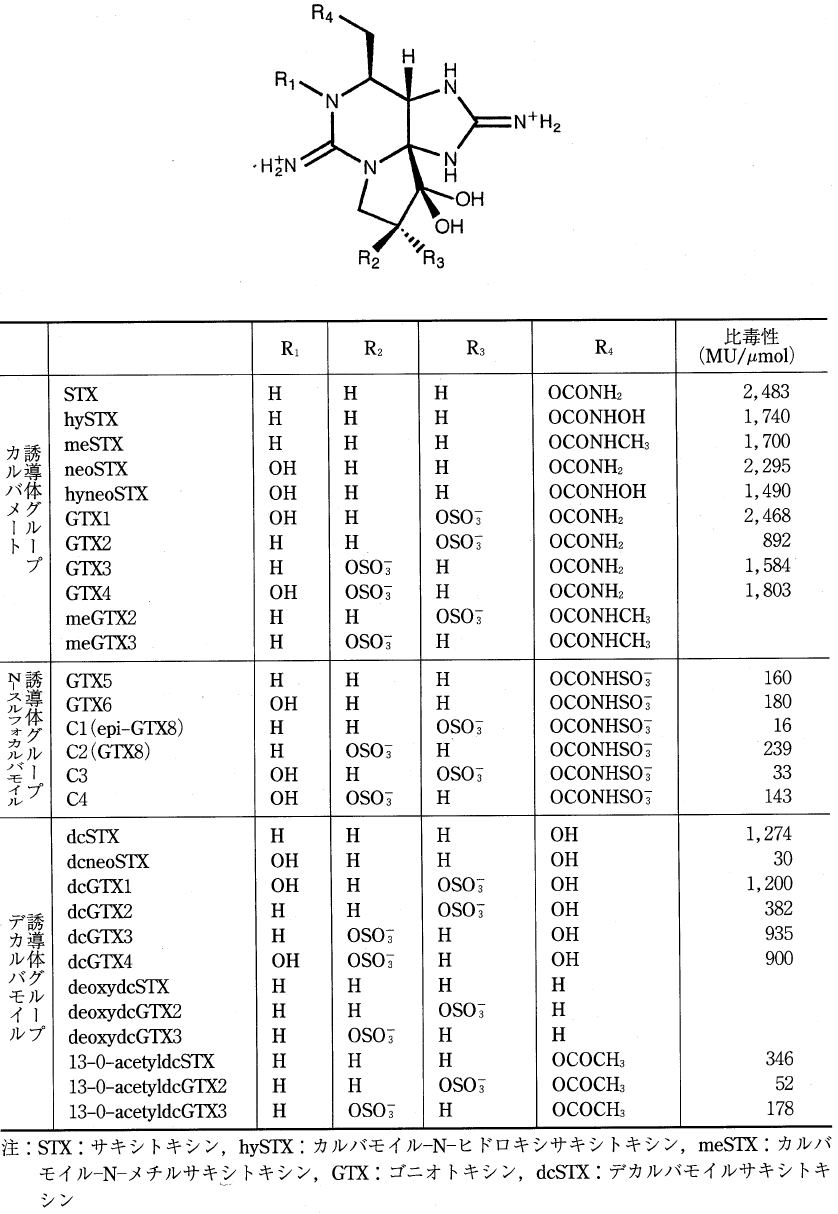

| (1)名称および化学構造 | 麻痺性貝毒にはサキシトキシン、ネオサキシトキシンおよびゴニオトキシン群など多数の同族体が存在する。図10に主な麻痺性貝毒の化学構造を示す。

図10 麻痺性貝毒の構造式 |

| (2)化学的性状 | サキシトキシンをはじめとする麻痺性貝毒は水溶性で、中性あるいは弱酸性溶液中では加熱に対して安定だが、アルカリ性では不安定である。N-スルフォカルバモイル誘導体グループのGTX5、GTX6およびCトキシン群は温和な酸加水分解で硫酸基が脱離し、対応するカルバモイル誘導体に 変換されるのに伴い毒性が著しく増大するので、注意が必要である。 |

| (3)毒性 | サキシトキシンのマウスに対するLD50値は、腹腔内投与で10 μg/kgである[1]。 |

| (4)中毒量 | ヒトの致死量はサキシトキシン換算で1~2 mgと推定される[2]。 |

| (5)作用機構 | 麻痺性貝毒は骨格筋や神経の膜電位依存性ナトリウムイオンチャネルに結合し、チャネル内へのナトリウムイオンの流入を阻害して 神経伝達を遮断する神経毒である。 |

| (6)分析方法 | 麻痺性貝毒の検査、定量は「食品衛生検査指針、理化学編」[3]に従い、マウス毒性試験法で行うことが、わが国の公定法とされている。 組織試料から0.1M塩酸で加熱抽出した試験液をマウスに腹腔内投与し、マウスの致死時間からマウスユニットに換算して毒量を測定する。麻痺性貝毒の場合、体重20 gのマウスを15分間で死亡させる毒量を1マウスユニット(MU)と定義する。毒成分の分析にはHPLC-蛍光検出法[4-7]や LC-MS法[6, 8, 9]が汎用される。検査法としてELISA法[10]も開発され、市販品もある。 |

| 中毒対策 | 毒化した貝類の見極めは外見からはできず、一般的な調理加熱では毒素は分解しない。わが国では貝類による食中毒防止のため、定期的に 有毒プランクトンの出現を監視し重要貝類の毒性値を測定し、規制値(可食部1 g当たり4マウスユニット)を超えたものは出荷規制されている。麻痺性貝毒で中毒しても、人工呼吸により呼吸を確保し適切な処置が施されれば確実に延命できる。 |

| 文献 |

|

| 参考図書、総説 | 図書

|

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課

水産安全係

電話 03-5253-1111(内線4244)