- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 食中毒予防:ノロウイルスによる食中毒に要注意! ~食中毒予防の基本は手洗い~

食中毒予防:ノロウイルスによる食中毒に要注意! ~食中毒予防の基本は手洗い~

ノロウイルスによる食中毒は年間を通して起きており、主に、調理者を通じた食品の汚染により発生します。

また、ノロウイルスは、感染力が強く、大規模な食中毒など集団発生を起こしやすいため、注意が必要です。

今回は、ノロウイルスによる食中毒の予防について紹介します。

冬は特にご注意!ノロウイルス

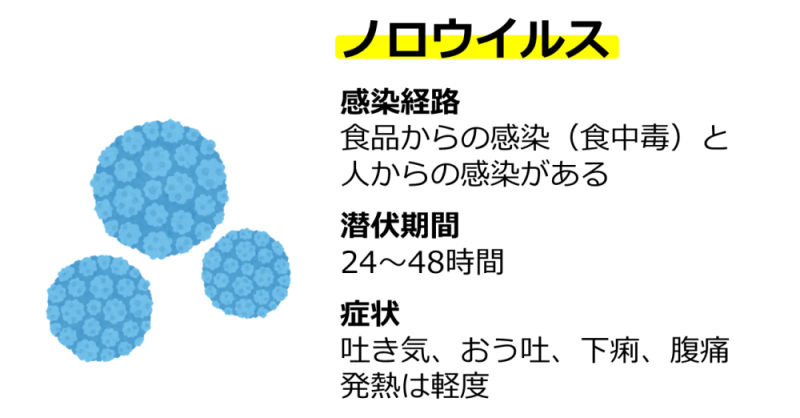

ノロウイルスは小さな球形のウイルスで、非常に強い感染力を持っています。

おう吐や下痢、腹痛などの症状が1~2日続いた後、治癒し、後遺症もありませんが、体力の弱い子どもや高齢者などでは重症化したり、

吐いた物を誤って喉に詰まらせて死亡することがあります。

ノロウイルスはどこから感染するの?

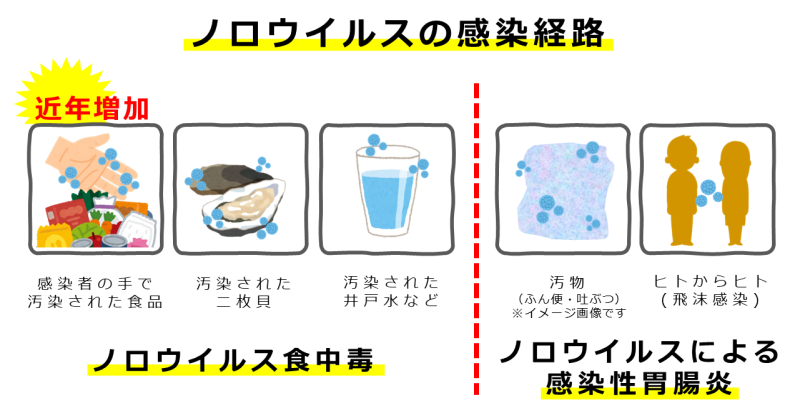

食中毒における感染経路は、ノロウイルスに汚染された二枚貝を生または加熱不十分で食べることのほか、感染した調理者を介して汚染された食品を食べたことによる事例があり、後者が約8割と多数を占めています。そのため、調理者は日常的な健康管理や手洗いが重要です。

また、近年、ノロウイルスに汚染された湧き水による食中毒も発生しました。

井戸水や湧き水で調理する事業者の方は、水質検査や殺菌装置の点検などを行い、使用水の管理を徹底しましょう。

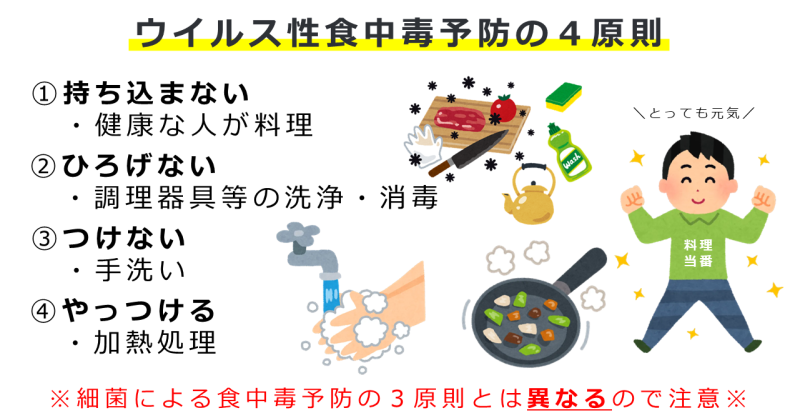

ノロウイルス食中毒を予防しよう!

まずは、①ウイルスをキッチンや食卓内に「持ち込まない」。

感染した人が調理した食べ物を介してノロウイルスに感染する例が多く報告されています。

このため、ご家庭でも、ノロウイルスに感染しないように普段から手洗いや健康状態に注意し、下痢やおう吐、風邪のような症状がある人は、できるだけ食品を直接取り扱う作業はしないようにしましょう。

また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では1週間程度、長いときには1か月程度ウイルスの排泄が続くことがあります。症状が改善した後も、しばらくの間、食品の取り扱いには気をつけてください。

次に、②食べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」。感染した人が調理した食べ物を介してノロウイルスに感染する例が多く報告されています。

このため、ご家庭でも、ノロウイルスに感染しないように普段から手洗いや健康状態に注意し、下痢やおう吐、風邪のような症状がある人は、できるだけ食品を直接取り扱う作業はしないようにしましょう。

また、このウイルスは下痢等の症状がなくなっても、通常では1週間程度、長いときには1か月程度ウイルスの排泄が続くことがあります。症状が改善した後も、しばらくの間、食品の取り扱いには気をつけてください。

まな板、包丁、へらなどの調理器具、食器、ふきん、タオル等は洗剤等でよく洗い、熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱またはそれと同等の効果がある方法で消毒してください。

次は、③食べ物にウイルスを「つけない」。

手洗いは手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。

調理をする前、調理中、料理の盛り付けの前、食事の前、トイレに行った後、汚物を処理した後には必ず手を洗いましょう!

石けん自体にはノロウイルスを直接失活化する効果はありませんが、手の脂肪等の汚れを落とすことによって、ウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。

石けんを十分泡立て、指と指の間、親指の周りや手首など、汚れが残りやすい所は念入りに洗いましょう。

消毒用エタノールによる手指消毒は、石けんと流水を用いた手洗いの代用にはなりませんが、すぐに石けんによる手洗いが出来ないような場合、あくまで一般的な感染症対策の観点から手洗いの補助として用いてください。

最後に、④付着してしまったウイルスを加熱して「やっつける」。

加熱処理はウイルスを失活化させるのに有効な手段です。

ノロウイルスはヒトからヒトへも感染します。もしノロウイルスに感染していた場合、無理をして職場や学校に行くことで、感染を広げてしまう恐れがあります。

おう吐や下痢、腹痛など、ノロウイルスに感染したと思われる症状が出たら、仕事や学校を休んで自宅で療養してください。必要に応じて医療機関にかかりましょう。

参考

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03.html

2 ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省ウェブサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html