- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 医薬品を安全に使うために

医薬品を安全に使うために

~医薬品の販売制度に関する法改正をわかりやすく解説~

今回は、2026年5月1日に施行される医薬品の販売制度の改正内容についてわかりやすくご紹介します。

※2025年5月21日に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「薬機法」という。)が改正され、11月20日から段階的に施行されることとなっています。

医薬品の販売制度とは?

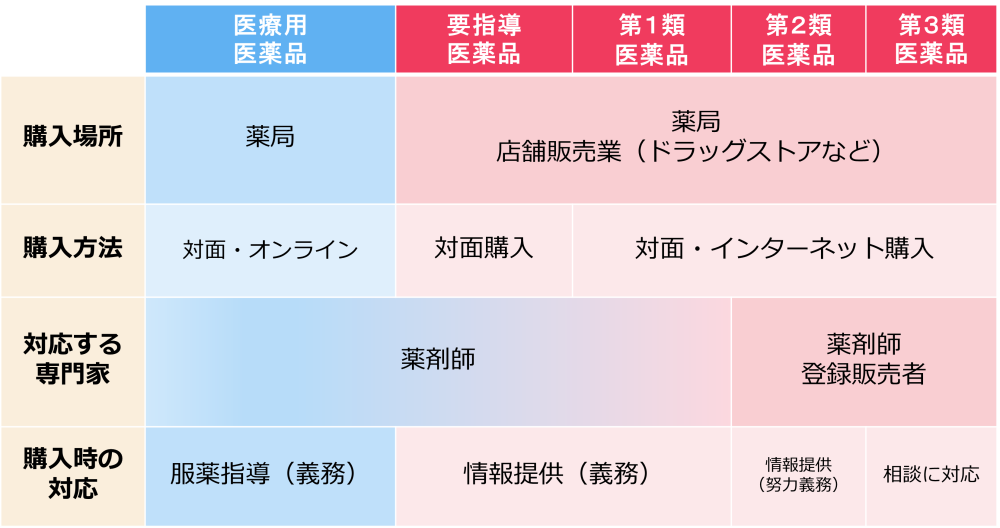

一般的に、医薬品は、病院などで処方してもらう「医療用医薬品」と、処方せんがなくても薬局やドラッグストアで購入できる「OTC医薬品」に分かれます。

さらに、「OTC医薬品」は「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分かれており、種類ごとに販売や購入についてそれぞれ決まりが定められています。

では、ここからは「OTC医薬品」について見ていきましょう。

「OTC医薬品」ってどんな種類があるの?

「要指導医薬品」は医療用医薬品からOTC医薬品に移行して間もないものなどが該当し、販売時に薬剤師による対面での情報提供が義務づけられています。

一方、一般用医薬品には第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品の3種類があり、それぞれ規制が異なります。3つともインターネットで販売可能ですが、第1類医薬品は薬剤師による情報提供が義務となっています。第2類・第3類医薬品は薬剤師だけでなく登録販売者からも購入が可能です。

こういったOTC医薬品の種類によって規制が異なるのは、副作用などの懸念からです。

また、スイッチOTCと呼ばれる、医療用医薬品から転用したOTC医薬品は、承認直後は要指導医薬品に指定されますが、発売後に行われる調査の結果によって、一般用医薬品へ移行することもあります。

薬機法改正で何が変わるの?

「指定濫用防止医薬品」の販売方法の厳格化

| 指定濫用防止医薬品 | |

| エフェドリン | ブロモバレリル尿素 |

| コデイン | プソイドエフェドリン |

| ジヒドロコデイン | メチルエフェドリン |

最近SNSを中心に広まっている市販薬のオーバードーズ。こうした事態を踏まえ、これまで「濫用等のおそれのある医薬品」として定められていた6つの成分は「指定濫用防止医薬品」という呼び名に変わりました。これらを有効成分とする医薬品を購入する時には、薬局やドラッグストアは購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられることになりました。また、他の店舗や他の「指定濫用防止医薬品」の購入の有無などについての確認が必要になるほか、「指定濫用防止医薬品」を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、一定の年齢未満の若年者は「指定濫用防止医薬品」を1箱(少量)しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはテレビ電話などを用いて販売することが求められます。

要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加

薬について気軽に相談してみませんか?

薬と健康の週間について

この期間は全国各地で医薬品に関する相談会や講座が開かれるなど、啓発イベントが行われますのでぜひお近くのイベントに足を運んでみてください。

「薬と健康の週間」の実施について|厚生労働省