- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 食中毒予防:お肉はよく加熱して食べよう ~お肉の生食はとても危険です!~

食中毒予防:お肉はよく加熱して食べよう ~お肉の生食はとても危険です!~

生や加熱不十分なお肉を食べたことによる食中毒が発生しています。

今回は、お肉による食中毒の原因や予防方法について紹介します。

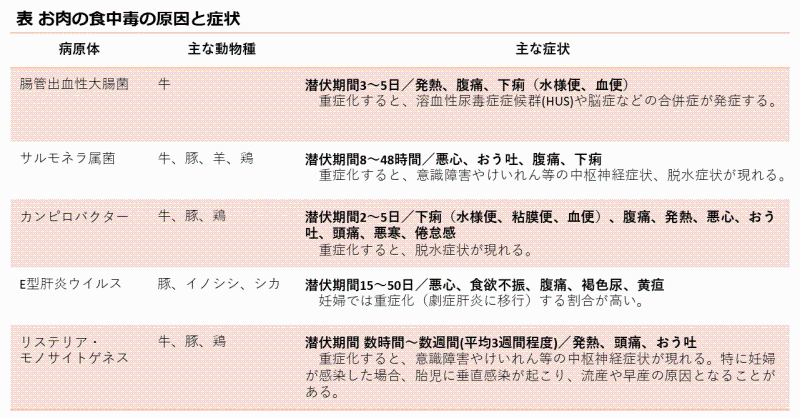

お肉の食中毒って?

鶏などの家きんの腸内にも、カンピロバクターなどの細菌が存在しており、市販の鶏肉や内臓からは高頻度で検出されています。わが国では鶏刺し、鶏たたき、鶏わさなどの半生製品、加熱不足の調理品などを原因とするカンピロバクター食中毒が多発しています。

また、豚やイノシシの多くは、E型肝炎ウイルスに感染していることがわかっています。

このウイルスは、お肉や内臓(豚レバー等)を生で食べることで人にも感染して、肝炎を発症し重症化することがあります。

加えて、お肉は寄生虫についても注意が必要です。

お肉の食中毒にかかるとどうなるの?

お肉の食中毒にかかるとどうなるのか、主なものをまとめました。

お肉の食中毒は、重症化すると命にかかわることがあります。

特に病気に対する抵抗力が弱い、小児、高齢者、妊婦(胎児)や免疫機能が低下する疾患にかかっている方については、重症化する可能性が高いため注意が必要です。

2011年に起こった牛肉のユッケによる腸管出血性大腸菌食中毒では、181名の患者のうち5名が亡くなり、そのうち3名が14歳以下の子どもでした。

お肉の生食にはどんな規制があるの?

他の動物のお肉や内臓についても、病原体が付着している可能性が高く、もともと生食すべきものではありません。

お肉の食中毒を防ぐにはどうしたらよいの?

ただし、病原体がお肉やレバーの内部まで入り込んでいることがあるので、表面だけでなく中心部までしっかり火を通してください。中心温度75℃で1分間以上の加熱が重要です。

特に、ハンバーグなどの挽肉から作られる料理は、病原体が中心部まで入ってしまいます。中心部まで火を通すことが大切です。肉汁が透明になって中心部の色が白っぽく変化したことを目安にしてください。

新鮮だから大丈夫! ではありません

例えば「新鮮だからこそできる鶏ささみ寿司」などとアピールして提供された加熱不十分な鶏肉が原因で、過去に500名を超えるカンピロバクター食中毒が発生したことがありました。

お肉はよく加熱して食べましょう!

温度管理と二次汚染にも気をつけましょう

お肉についている病原体が増えないように、お肉は必ず冷蔵庫で保存しましょう。

買ってから持ち帰るときも、肉汁等の水分が漏れないようにビニール袋等に包み、できれば保冷剤(氷)等と一緒に持ち帰りましょう。

また、保存するときも、二次汚染を防ぐため、お肉はビニール袋や容器に入れて他の食品に肉汁等がかからないようにしましょう。

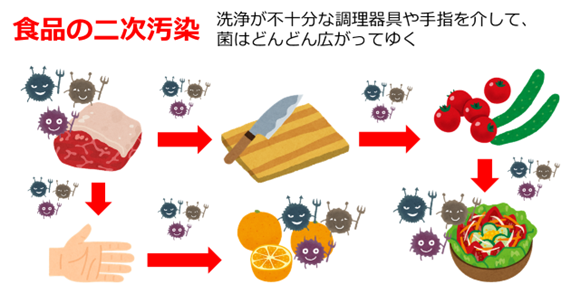

次に 二次汚染についてです。

生肉などについている病原体が手指や調理器具につき、そこから他の食品などに病原体がどんどん広がってしまうことが二次汚染です。

二次汚染は細菌だけでなく、ウイルスでも起こります。

お肉についている細菌やウイルスの二次汚染を防ぐためのポイントをまとめました。

これからの季節、バーベキューをする機会も多いと思います。

野外で行うバーベキューは食品の保存温度が高くなりやすかったり、箸などの器具の使い分けや洗浄が不十分になりやすかったり、火加減が難しく生焼けになったりすることが多いので、特に注意してください。

また、海外旅行でお肉を楽しむ時も注意が必要です。

海外でも生肉を食べることで、腸管出血性大腸菌等の重篤な食中毒になるリスクがあります。

旅先で加熱不十分なお肉を食べるのはやめましょう!

食中毒に気をつけて、安全においしいお肉を楽しみましょう!

参考

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049964.html

2 カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)(厚生労働省ウェブサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/campylobacterqa.html