募集情報等提供と職業紹介の区分について

はじめに

職業紹介と募集情報等提供の違い

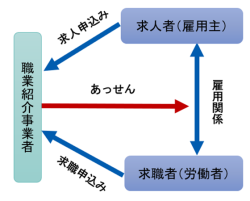

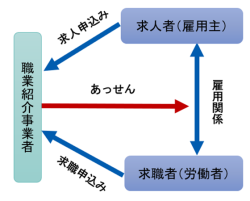

「職業紹介」とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること」です。(職業安定法第4条第1項)

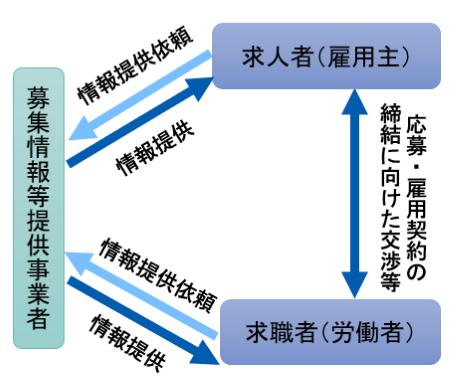

一方、「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいいます。(職業安定法第4条第6項)

【職業紹介事業のイメージ】 【募集情報等提供事業のイメージ】

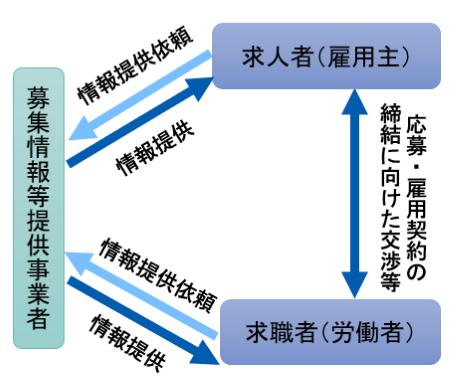

一方、「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいいます。(職業安定法第4条第6項)

- 労働者の募集を行う者等の依頼を受けて、労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等(「労働者になろうとする者等」)に労働者の募集に関する情報(「募集情報」)を提供すること。

- 1のほか、募集情報を、労働者の募集を行う者等からの依頼なく、職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等に提供すること。

- 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者の情報(「求職者情報」)を労働者の募集を行う者等に提供すること。

- 3のほか、求職者情報を、労働者になろうとする者等の依頼なく、必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。

【職業紹介事業のイメージ】 【募集情報等提供事業のイメージ】

許可・届出等について

求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わない場合は職業紹介には該当せず、許可等の手続は必要ありません。

ただし、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供は、特定募集情報等提供に該当し、届出が必要となります。

特定募集情報等提供事業については、詳しくはこちらをご覧ください。

募集情報等提供事業|厚生労働省

なお、職業紹介事業の一部として、求人情報や求職者情報の提供を行う場合には、募集情報等提供事業には該当せず、職業紹介事業の許可のみが必要になります。

職業紹介事業については、詳しくはこちらをご覧ください。

職業紹介事業|厚生労働省

また、個別のサービスが職業紹介事業または募集情報等提供事業に該当するかどうかについては、都道府県労働局にお問合せください。

ただし、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供は、特定募集情報等提供に該当し、届出が必要となります。

特定募集情報等提供事業については、詳しくはこちらをご覧ください。

募集情報等提供事業|厚生労働省

なお、職業紹介事業の一部として、求人情報や求職者情報の提供を行う場合には、募集情報等提供事業には該当せず、職業紹介事業の許可のみが必要になります。

職業紹介事業については、詳しくはこちらをご覧ください。

職業紹介事業|厚生労働省

また、個別のサービスが職業紹介事業または募集情報等提供事業に該当するかどうかについては、都道府県労働局にお問合せください。

職業紹介の許可が必要な場合と募集情報等提供事業の区分

募集情報等提供事業の中には「職業紹介」に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから、区分を以下のとおり整理しています。

詳しくは、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001003997.pdf

詳しくは、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001003997.pdf

【区分】次のいずれかの行為を行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要です

次のいずれかに該当する行為を行う場合は、電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかに関わらず、職業紹介事業の許可等が必要です。

また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要です。

しかしながら、職業紹介に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから、区分の具体例を以下のとおり示しています。

また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要です。

- 求職者情報または求人情報について、仲介する当該者の判断により選別した提供相手にのみ提供を行い、または当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと

- 求職者情報または求人情報について、当該者の判断により提供相手となる求人者または求職者に応じて加工して提供を行うこと

- 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者が中継する場合に、当該者の判断により意思疎通に加工を行うこと

しかしながら、職業紹介に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから、区分の具体例を以下のとおり示しています。

具体例

「宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うもの」の例

求人者に求職者からの応募があることを確約するような宣伝広告をする場合は、職業紹介に該当する。

【例1-2】

提供している求人に応募・連絡した時点において、原則として雇用契約が成立するような仕組みを設ける場合は、職業紹介に該当する。

【例1-3】

広告上は募集情報等提供事業であっても、実態として、当該募集情報等提供事業者が、求人者に代わって採用候補者の選定や求人者の判断によらず選考に関するメールの返信等を行っている場合は、職業紹介に該当する。

「求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。」の例

全ての求人に関する情報を全ての求職者に対して閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求人に関する情報を、一部の求職者にのみ送付することは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しない。

【例2-2】

全ての求職者に関する情報(匿名化されたものを含む。)を全ての求人者に対して閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求職者に関する情報を、一部の求人者にのみ送付することは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しない。

【例2-3】

会員登録をした求人企業や求職者等の利用者にのみ求人又は求職者に関する情報を提供することは、利用者が、あらかじめ会員登録の有無や会員区分によって提供される情報が異なることについて認識しており、会員登録の有無や会員区分を変更することができる場合には、「当該者の判断により」選別することには該当しない。

【例2-4】

特定の資格を保有している求職者に対してのみ求人に関する情報を配信することを求人者から依頼され、当該依頼に基づき、当該資格を保有している求職者にのみ当該求人に関する情報を提供する(他の求職者は当該求人に関する情報を得ることができない)ことは、「当該者の判断により」選別した提供相手に対してのみ提供を行うことに該当しない。

【例2-5】

求人企業からは、情報提供の方法について特段限定なく依頼があった場合に、事業者が、求人内容や求職者の属性等に基づき情報提供先を検討するようなものは、「当該者の判断により」選別が行われているものと解される。

【例2-6】

求職者が登録した職歴等の内容をもとに、事業者が選別した求人に関する情報のみを当該求職者に提供する(他の求人に関する情報を当該求職者は得ることができない)ことは、「当該者の判断により」選別した情報のみ提供を行うことに該当する。

【例2-7】

公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の求人や内容が法令に違反する求人に関する情報の提供を取りやめることや、これらの情報の提供を依頼する者に対して求職者に関する情報の提供を行わないことは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しない。

「求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。」の例

掲載開始後一定の期間、求人に関する情報に「新着情報」という見出しを付して全ての求職者に提供することは、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当しない。

【例3-2】

求職者に関する情報又は求人に関する情報を求人者又は求職者が検索した場合に、求人者又は求職者の閲覧履歴等に基づき、単に求人者又は求職者によって異なる表示順で求職者に関する情報又は求人に関する情報を提供することは、当該情報に新たに情報を加えているものではないことから「加工し、提供を行うこと」には該当しない。

【例3-3】

給与額に幅がある求人に関する情報について、求職者の登録した情報に応じて「いままでの職歴等を踏まえると、月額○○万円の給与額で採用される可能性がある」等の文言を付して当該求職者に提供することは、「当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当する。

【例3-4】

求職者に関する情報について、一律に匿名化して全ての求人者に提供することは、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当しない。

「求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。」の例

求職者又は求人者に対し、メッセージ機能等により求職者又は求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設けることは、「意思疎通に加工を行うこと」に該当しない。

【例4-2】

求職者が登録した履歴書を当該求職者の応募に基づき送付される仕組みを設けることや、求職者の履歴書等に一般的な記載のアドバイスをすることは、「意思疎通に加工を行うこと」に該当しない。

【例4-3】

求職者と求人者との間に入って面接の日程調整を行う場合やメッセージ機能等により求職者と求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設ける場合に、特定の求職者が優先的に面接や連絡を受けられるようにする等、当該者の判断により意思疎通の到達に先後をつける等の差配をすることは、「当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと」に該当する。

(参考)

民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準(令和4年9月30日まで適用)

Ⅰ この基準は、法の適正な運用を確保するためには職業紹介に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分を明らかにすることを目的とする。

Ⅱ この基準において、「インターネットによる求人情報・求職者情報提供」とは、情報提供事業者がホームページ上で求人情報又は求職者情報(いずれも事業所名、所在地、氏名、住所等個別の求人者又は求職者を特定できる情報を含むものをいい、以下単に「情報」という。)を求職者又は求人者の閲覧に供することをいう。

なお、これと併せて、応募又は勧誘のための電子メールの作成及び送信のための便宜を提供する等求職者又は求人者のための付加的なサービスを提供することを含む。

Ⅲ インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に該当する。

Ⅱ この基準において、「インターネットによる求人情報・求職者情報提供」とは、情報提供事業者がホームページ上で求人情報又は求職者情報(いずれも事業所名、所在地、氏名、住所等個別の求人者又は求職者を特定できる情報を含むものをいい、以下単に「情報」という。)を求職者又は求人者の閲覧に供することをいう。

なお、これと併せて、応募又は勧誘のための電子メールの作成及び送信のための便宜を提供する等求職者又は求人者のための付加的なサービスを提供することを含む。

Ⅲ インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に該当する。

- 1 提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。

- 2 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡ま他は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。

- 3 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。