食品ロス削減のために外食時にできること

飲食店で食べきれなかった料理を持ち帰る際の留意事項

SDGsにおいて食品ロス削減に関する国際目標が設定されたことを受け、我が国においても政府目標を設定し、政府一丸となって食品ロス削減に取り組んでいます。

レストラン・ホテル等の外食産業で発生する「食べ残し」による食品ロスを減らすために、消費者、事業者の双方が適量の注文、提供を心がける「食べきり」の取組を推進していくことが大前提です。

その上で、やむを得ず食べきれない場合に、食べ残しを持ち帰る取組が食品ロス削減の手段の一つとして既に始まっています。

厚生労働省と消費者庁は、消費者の自己責任を前提としつつ、事業者が民事・食品衛生上留意する事項について検討を行い、令和6年12月に「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」を連名で策定しました。

・食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~(消費者庁ホームページ)

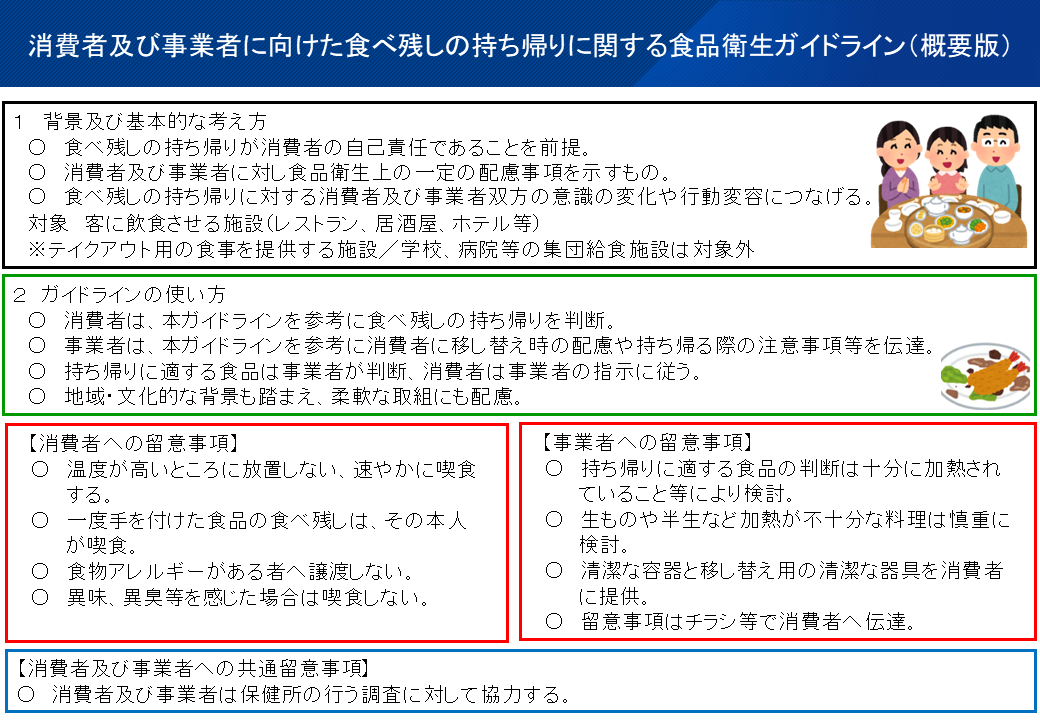

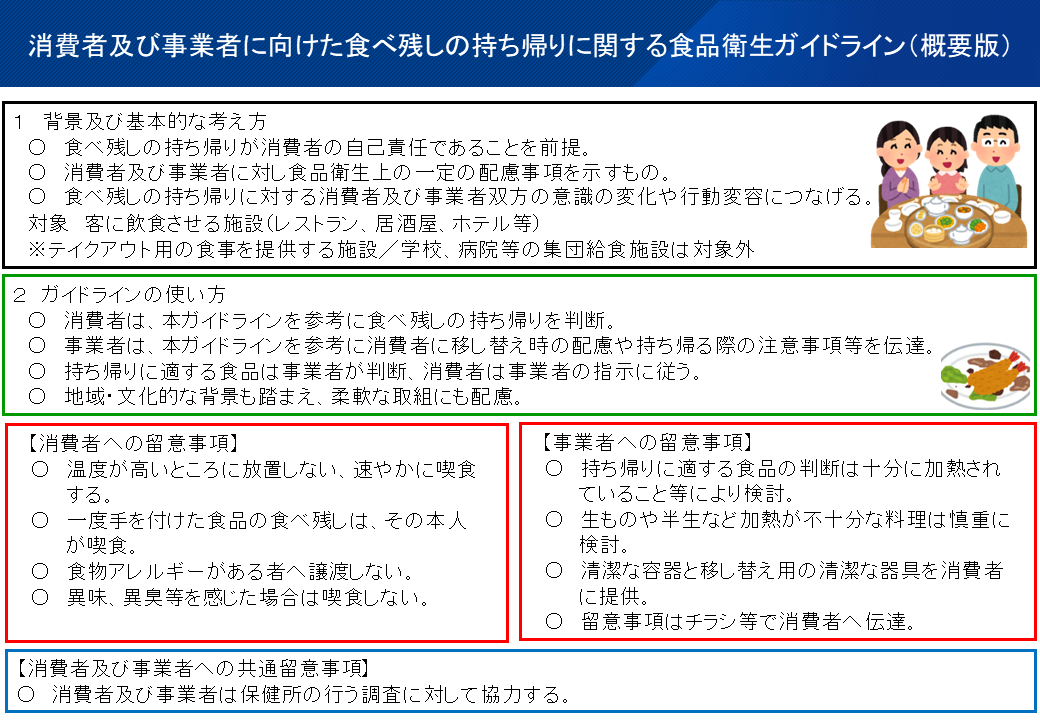

・概要(消費者庁ホームページ)

厚生労働省は、食べ残し持ち帰り促進ガイドラインのうち、第5「消費者及び事業者に向けた食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」を担当しました。

レストラン・ホテル等の外食産業で発生する「食べ残し」による食品ロスを減らすために、消費者、事業者の双方が適量の注文、提供を心がける「食べきり」の取組を推進していくことが大前提です。

その上で、やむを得ず食べきれない場合に、食べ残しを持ち帰る取組が食品ロス削減の手段の一つとして既に始まっています。

厚生労働省と消費者庁は、消費者の自己責任を前提としつつ、事業者が民事・食品衛生上留意する事項について検討を行い、令和6年12月に「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」を連名で策定しました。

・食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~(消費者庁ホームページ)

・概要(消費者庁ホームページ)

厚生労働省は、食べ残し持ち帰り促進ガイドラインのうち、第5「消費者及び事業者に向けた食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」を担当しました。

| 飲食店で提供され、数時間、常温に置かれた料理は、提供後すぐの状態の料理と比較し、食中毒のリスクが高まります。 食べきれなかった料理を持ち帰る場合は、食中毒のリスクを十分に理解した上で、ご自身でしっかり管理しましょう。 |

|

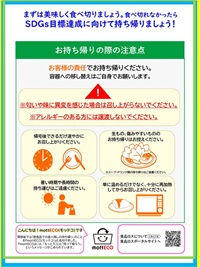

参考チラシ(「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」掲載)

|

飲食店において、食べ残し持ち帰りの際の留意事項の説明を行う際に、お渡しいただくことを想定したチラシです。 事業者の方に御活用いただけます。 (作成元:消費者庁ホームページ) 日本語版 <翻訳版> English(英語版) Chinese(中文)(中国語版) Korean(한국어)(韓国語版) |

食べきりの促進

持ち帰りを考える前に、まずは、残さず、食べきることを考えましょう。

消費者の方へ

飲食店で食事をするときは

宴会や結婚披露宴等の際には

-

◆ 出来たての最も美味しい状態で提供された料理を食べましょう。

-

◆ 自分自身の食事の適正量を知り、食べきれると思う量を注文するようにしましょう。

-

◆ 小盛りや小分けメニューを上手に活用しましょう。お店選びの際にも、こうしたメニューを設定しているお店を選ぶことを考慮しましょう。

-

◆ 食べ放題のお店では、元を取るために無理をして皿に盛ったり、食べ残すのはやめましょう。

宴会や結婚披露宴等の際には

-

◆ 企画側であれば、参加者の嗜好や年齢層、男女比を考えながら食べきれる量に配慮してお店やメニューの選択をしましょう。

-

◆ お店を予約する際は、こうした参加者の情報をお店側に事前に伝えましょう。

-

◆ 食べる時間を作りましょう。例えば、乾杯後の30分間は、提供された出来たての料理に集中して食べることや、お開き前の10分間は食べ残しをしないよう幹事が声を掛ける(3010運動)など、料理を食べきるようにしましょう。

飲食店の方へ

- ◆ 食べ残しは、廃棄することになり飲食店にとっても損失となるものです。食べきっていただくように料理を出すタイミングや、客層に応じた工夫をしましょう。

- ◆ 消費者が、食事量の調整・選択ができるように、小盛りや小分けの商品をメニューに採用しましょう。

- ◆ 宴会等、大量の食事を準備する際には、食べ残しが発生しないよう幹事と食事量やメニューを相談しましょう。

- ◆ 宴会等において、食べきったらサービス券を配付するなど、食べきることにインセンティブを持たせることも方法の一つです。

参考情報

リンク

◆ 食中毒

◆ 外食時の食べきり(消費者庁ホームページ)

◆ 食品ロスの削減の推進に関する法律等(消費者庁ホームページ)

◆ 食の環(わ)プロジェクトページ(消費者庁食品ロス削減特設サイト)

◆ 外食における食品ロス対策(農林水産省ホームページ)

◆ mottECO(環境省ホームページ)

◆ 外食時の食べきり(消費者庁ホームページ)

◆ 食品ロスの削減の推進に関する法律等(消費者庁ホームページ)

◆ 食の環(わ)プロジェクトページ(消費者庁食品ロス削減特設サイト)

◆ 外食における食品ロス対策(農林水産省ホームページ)

◆ mottECO(環境省ホームページ)