HIVとエイズ

「AIDS(エイズ)」※1とは

「HIV」※2というウイルスに感染して免疫力が低下し、決められた様々な疾患を発症した状態を言います。

※1 AIDS(Acquired Immunodeficiency Syndrome):後天性免疫不全症候群※2 HIV(Human Immunodeficiency Virus):ヒト免疫不全ウイルス

主な症状

HIVに感染すると数週間後に、インフルエンザに似た症状(発熱・筋肉痛・頭痛など)が現れる場合があります。その後、自覚症状のない時期が通常は数年から十数年続きますが、その間にも病気と闘う免疫力の低下が進行します。免疫力の低下が進み、免疫が正常に働かなくなると、日和見 感染症※3を発症するようになります。特に「指標疾患」※4を発症した場合、エイズと診断されます。

※3 日和見 感染症:本来なら自分の免疫力で抑えられるような肺炎などの病気

※4 指標疾患:ニューモシスティス肺炎、カポジ肉腫など

【参考】厚生労働省「9 後天性免疫不全症候群」

※3 日和見 感染症:本来なら自分の免疫力で抑えられるような肺炎などの病気

※4 指標疾患:ニューモシスティス肺炎、カポジ肉腫など

【参考】厚生労働省「9 後天性免疫不全症候群」

感染経路

HIVは感染力が弱く、日常生活(握手・入浴・缶などの回し飲みなど)ではうつりません。感染経路は、主に「性的接触による感染」「血液を介しての感染」「母子感染」の三つに限られているため、最新の正しい知識を持って予防対策をとることで、HIV感染のリスクを減らすことができます。

性的接触による感染

なお、HIV治療を受け、血液中のウイルス量が検査で検出できない程度に最低6か月以上継続的に抑えられているHIV陽性者からは、性行為によってHIVが感染することはありません。 この状態を「U=U(Undetectable:検出限界値未満 = Untransmittable:HIV感染しない)」といいます。

血液を介しての感染

母子感染

治療方法

今のところ、体の中にあるHIVを完全に取り除くことはできません。ただし、現在は、複数の抗HIV薬を服用する抗HIV療法により、体内のHIVの増殖を抑え、免疫力の低下を防ぐことができます。早期に感染を知り、治療を始めることにより、HIVに感染していない人と同じように長く、健康的な社会生活を送ることができるようになりました。最近では、複数の抗HIV薬を合剤にした1日1錠の服薬ですむ薬も登場しています。なお、エイズ発症後での治療は、発症前と比べて難しくなるため、より高い治療効果を得るためには、HIV感染を早期に発見し、早期治療につなげることが大変重要です。

検査

HIV感染の有無はHIVの検査(抗体検査や抗原抗体同時検査など)を受けることでしかわかりません。感染の可能性がある場合はきちんと検査を受け、もし感染していたら必ず医療機関を受診することが大切です。 検査は、保健所や医療機関で受けることができます。

保健所や自治体の運営する検査所では、名前や住所を知らせなくても無料で検査を受けることができます。また、自治体によっては、医療機関へ委託し、無料・匿名での検査を実施しています。検査を受けられる時間は場所によって異なり、予約が必要なところもあるので、事前に電話で確認することをおすすめします。

医療機関での検査は内科、泌尿器科、産婦人科、感染症科などの診療科で受けることができます。検査受付については、費用や時間なども含めて事前に確認してください。

このようなHIV検査ができる施設については、API-Net「エイズ予防情報ネット」から検索できます。

保健所や自治体の運営する検査所では、名前や住所を知らせなくても無料で検査を受けることができます。また、自治体によっては、医療機関へ委託し、無料・匿名での検査を実施しています。検査を受けられる時間は場所によって異なり、予約が必要なところもあるので、事前に電話で確認することをおすすめします。

医療機関での検査は内科、泌尿器科、産婦人科、感染症科などの診療科で受けることができます。検査受付については、費用や時間なども含めて事前に確認してください。

このようなHIV検査ができる施設については、API-Net「エイズ予防情報ネット」から検索できます。

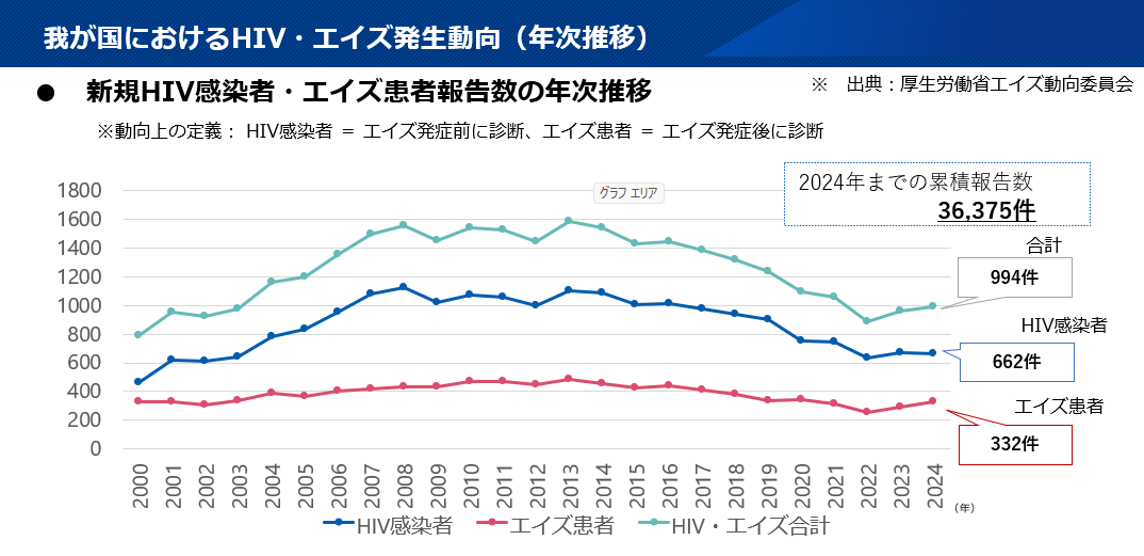

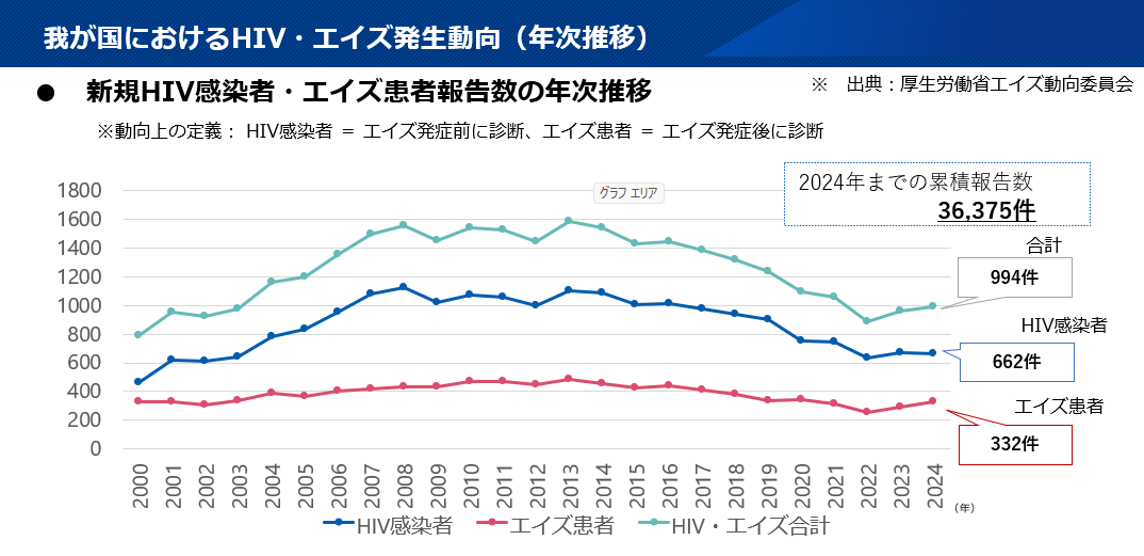

発生状況

1981年に最初のエイズ症例が報告されて以来、世界中へHIV感染が急激に広がりました。現在は多少ペースが鈍化したもののHIV感染者数・エイズ患者数は増え続けており、2024年末現在、HIVとともに生きている人は世界で約4,080万人となっています。また、2024年に新たにHIVに感染した人は約130万人、エイズ関連疾患によって亡くなった人は約63万人となっています(国連エイズ合同計画(UNAIDS)より)。

日本では、2024年の新規HIV感染者/エイズ患者報告数は994件となり、2年連続の増加となっています。ただし、新型コロナウイルス感染症の流行以降保健所等での検査件数が減少し、その後回復したことが影響している可能性があります。また、HIVに感染していたことを知らずに、エイズを発症して初めて気づいたというケースが、新規HIV感染者・エイズ患者数全体の約3割を占めています。

日本では、2024年の新規HIV感染者/エイズ患者報告数は994件となり、2年連続の増加となっています。ただし、新型コロナウイルス感染症の流行以降保健所等での検査件数が減少し、その後回復したことが影響している可能性があります。また、HIVに感染していたことを知らずに、エイズを発症して初めて気づいたというケースが、新規HIV感染者・エイズ患者数全体の約3割を占めています。

医療機関・自治体の皆さまへ

感染症法に基づく医師の届出のお願い

届出基準・届出様式

届出にあたっては、最寄りの保健所にご確認ください。

普及・啓発

HIV感染症の人たちが普通に社会生活を送ればうつすことはないにもかかわらず、周りの理解がなくて差別を受けることもあります。今、解消しなければならないのは「スティグマ(偏見・差別)」です。1人1人が感染者等への理解を深め、偏見・差別の撤廃につなげること、自らの健康の問題として意識し行動を変えていくことが重要です。皆さんの知っているHIVとエイズの情報が、思い込みではないか、誤ったものではないか、立ち止まって調べ、考えてみてください。

厚生労働省では、偏見や差別をなくすために、多くの人にHIVとエイズについて、正しく理解いただけるよう、ホームページなどを通じて情報発信や関連イベントの開催、検査の呼びかけなどを行っています。

毎年、6月1日から6月7日までの1週間を「HIV検査普及週間」と定め、啓発イベント等を実施しています。

毎年、12月1日の「世界エイズデー」に合わせ、啓発イベント等を実施しています。

毎年、12月1日の「世界エイズデー」に合わせ、啓発イベント等を実施しています。

令和7年度世界エイズデーキャンペーンポスター[1.1MB]

※6 HIV治療を受け、血液中のウイルス量が検査で検出できない程度に最低6か月以上

継続的に抑えられているHIV陽性者からは、性行為によってHIVが感染することは

ありません。

この状態を「U=U(Undetectable:検出限界値未満 = Untransmittable:HIV感染しない)」といいます。

厚生労働省では、偏見や差別をなくすために、多くの人にHIVとエイズについて、正しく理解いただけるよう、ホームページなどを通じて情報発信や関連イベントの開催、検査の呼びかけなどを行っています。

HIV検査普及週間

世界エイズデー

令和7年度「世界エイズデー」キャンペーンテーマ

「U=U 検出されない=性感染しない」※6

令和7年度世界エイズデーキャンペーンポスター[1.1MB]

※6 HIV治療を受け、血液中のウイルス量が検査で検出できない程度に最低6か月以上

継続的に抑えられているHIV陽性者からは、性行為によってHIVが感染することは

ありません。

この状態を「U=U(Undetectable:検出限界値未満 = Untransmittable:HIV感染しない)」といいます。

施策紹介

我が国のエイズ対策は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき平成11年に策定された「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(以下、エイズ予防指針という。)」に沿って講じられてきました。

同指針は、エイズの発生動向の変化等を踏まえ、4度の見直しを行い、直近の改正については令和7年11月から施行したところです。改正後のエイズ予防指針に基づき、国と地方の役割分担の下、人権を尊重しつつ、普及啓発及び教育、検査・相談体制の充実、医療の提供などの施策に取り組むこととしています。