年金[年金制度の仕組みと考え方]

第15 私的年金(企業年金・個人年金)制度

1.私的年金制度の仕組み

(1)私的年金制度の意義・役割

私的年金は、公的年金に加えて給付を行う年金であり、より豊かな老後生活を送るための国民の多様な希望やニーズに応える制度である。

一般的には、私的年金の概念には、確定給付企業年金や確定拠出年金だけではなく、広く民間保険会社が行うものや、独自の企業年金も含まれるが、この稿では、これら私的年金のうち、法令で定められている要件を満たし、税制上の優遇措置が適用される企業年金・個人年金について述べる。

近年、健康寿命や平均寿命が伸長し、高齢期の就労が拡大していることに伴って、国民一人一人が望ましいと考える生活水準や働き方も多様化している。国民の老後所得は、公的年金を中心に、稼働所得、財産所得、私的年金等により賄われていることが多い。

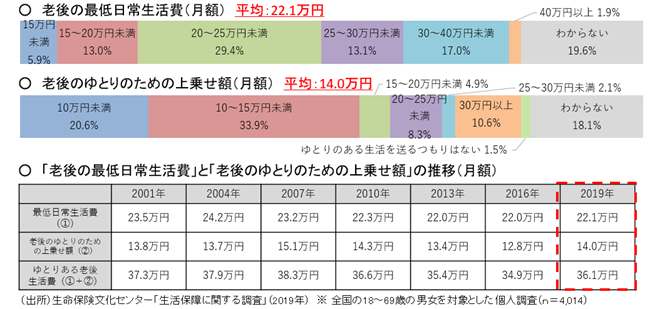

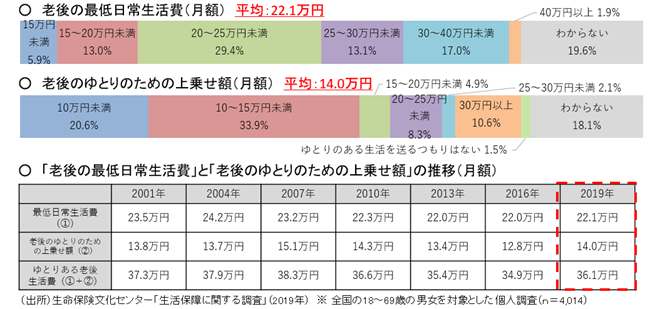

「生活保障に関する調査」(公益財団法人生命保険文化センター、2019年)によると、18~69歳の男女が、老後を夫婦2人で暮らしていくうえで、日常生活費として月々最低必要だと考える金額(「老後の最低日常生活費」)は、平均で月額22.1万円であり、公的年金におけるモデル年金[1]と同等程度の額であった。加えて、経済的にゆとりのある老後生活を送るために、最低日常生活費(月額22.1万円)のほかに必要だと考える金額(「老後のゆとりのための上乗せ額」)については、平均で月額14.0万円との結果になった。このことからも、公的年金に上乗せして、ゆとりのある老後の生活設計を行いたいというニーズに応えるため、老後の所得を確保する手段として私的年金制度が活用されることにその意義がある。

図 1 老後に求められる生活費水準

(2)私的年金制度の体系

① 私的年金制度の概要

私的年金には、企業が従業員のために実施する「企業年金」と、個人が自ら加入する「個人年金」がある。

企業年金は、外部積立に分類される退職給付制度として発展してきた。年金資産の外部保全など、受給権保護等の観点から設けられた各種の要件を満たすことで、個々の制度による違いがあるものの、税制上の優遇措置(事業主は掛金を損金算入でき、現在は運用時の課税も停止されているなど)が認められている企業年金として、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金といった制度がある。一方で、退職一時金や自社年金のような独自の退職給付制度も存在し、比較的自由な制度設計をすることが可能[2]だが、法律上の要件を満たす企業年金が受けるような税制上の優遇はない。

個人年金には、一定の要件が課せられるとともに税制上の優遇(掛金の全額所得控除など)を受けられる国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)といった、公的年金に加えて老後の所得を確保したい人の自助努力を支援するための制度がある。一方で、民間金融機関が販売する貯蓄型保険商品は、国民年金基金やiDeCoが受けるような税制上の優遇はない。[3]

② 私的年金制度の仕組み

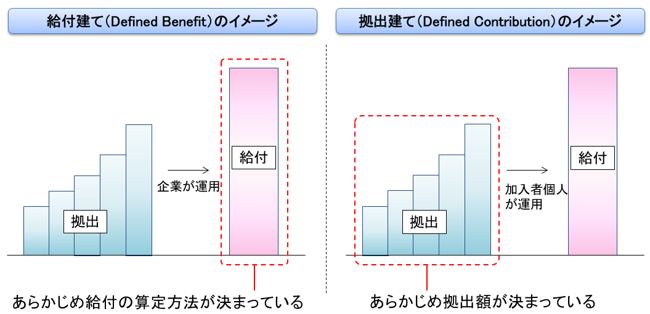

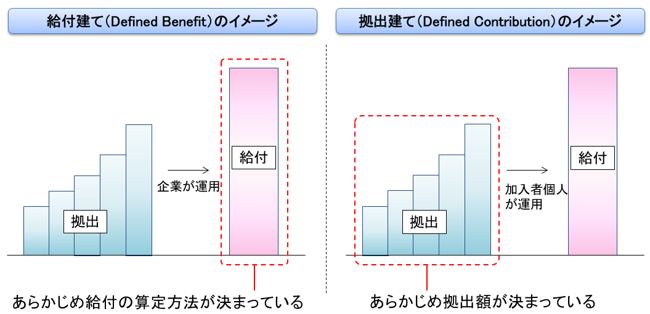

私的年金制度は、「給付建て(確定給付型、Defined Benefit)」と「拠出建て(確定拠出型、Defined Contribution)」の2種類に分類できる。

「給付建て」は、加入期間などに基づいてあらかじめ給付の算定方法が決まっている仕組みである。加入者が高齢期の生活設計を立てやすい反面、事業主・基金が運用することとなっており、運用状況の悪化などで資産の積立不足が発生した場合には、事業主が追加で掛金を拠出することにより、不足額を埋め合わせることが必要となる。

一方で、「拠出建て」は、あらかじめ定められた拠出額と、その運用収益との合計額を基に個人別に年金給付額が決定される仕組みである。企業が追加拠出をする必要は生じないが、加入者個々人が運用を行うことで給付額を確保し、高齢期の生活設計を立てる必要がある。

日本においては、「給付建て(確定給付型)」には企業年金である確定給付企業年金(以下「DB」という。)及び厚生年金基金、個人年金である国民年金基金が該当し、「拠出建て(確定拠出型)」には確定拠出年金(以下「DC」という。)が該当する。DCは更に企業型DCと個人型DCに分類される。以下では、各制度の内容について説明する。

図 2 給付建てと拠出建ての基本的仕組み

ⅰ 確定給付企業年金(DB)

DBは、適格退職年金や厚生年金基金を承継した給付建ての企業年金制度として、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)により創設された。実施主体である事業主や企業年金基金が、年金資産を運用し、公的年金の上乗せ給付を行うもので、労使合意で比較的柔軟な制度設計が可能でありながらも、受給権の保護を意図した制度である。掛金は原則として事業主拠出[4]であり、拠出限度額はない。

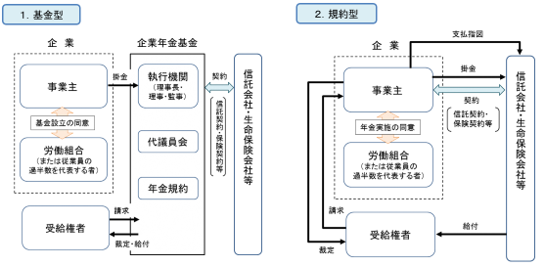

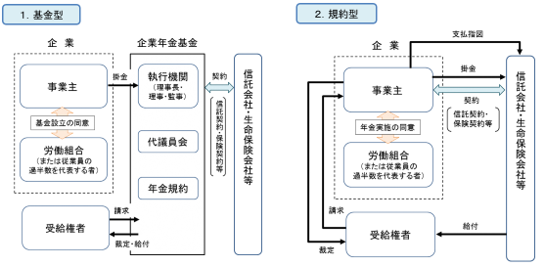

また、DBには「基金型」と「規約型」の2種類の運営方式がある。「基金型」は、事業主が労働組合の同意を得て母体企業とは別の法人格を有する企業年金基金を設立した上で、当該企業年金基金が実施主体となり、年金資産の運用、給付を行うものである。一方で、「規約型」は、厚生年金適用事業所の事業主が実施主体となり、労使が合意した規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、年金資産の運用、給付を行うものである。

図 3 DBの仕組み

ⅱ 確定拠出年金(DC)

DCは、拠出建ての新たな私的年金の制度として、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)により創設された。拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、その掛金と自らの運用指図による運用益との合計額をもとに、給付額が決定される制度である。中途引出しは原則認められず、60歳以降に老齢給付の受給が可能である。[5]

DCには「企業型」と「個人型」の2種類があり、企業型DCは、労使が合意した規約に基づき事業主が実施するものである。掛金は原則として事業主拠出[6]である。一方で、個人型DC(以下「iDeCo」という。)は、国民年金基金連合会が個人型年金規約に基づき実施し、個人単位で加入するものである。掛金は原則として加入者拠出である。なお、中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)により、企業年金を実施していない中小企業事業主[7]がiDeCoに加入する従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出することも可能である。

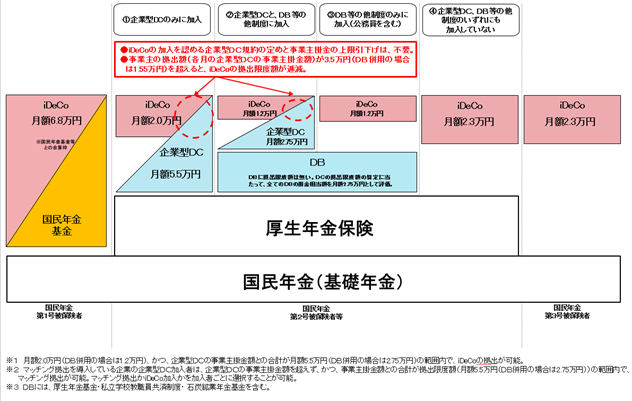

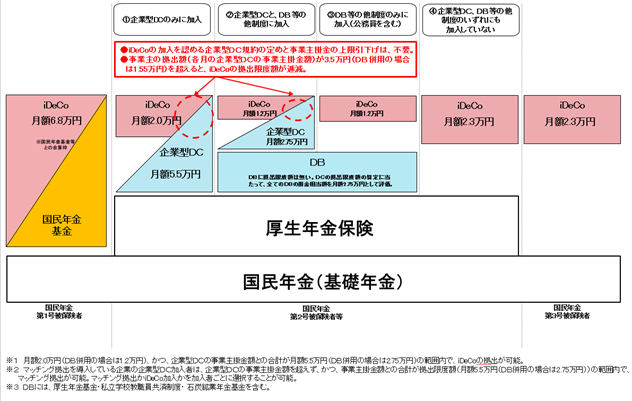

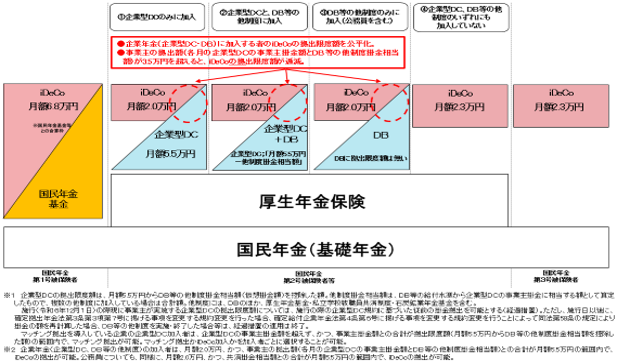

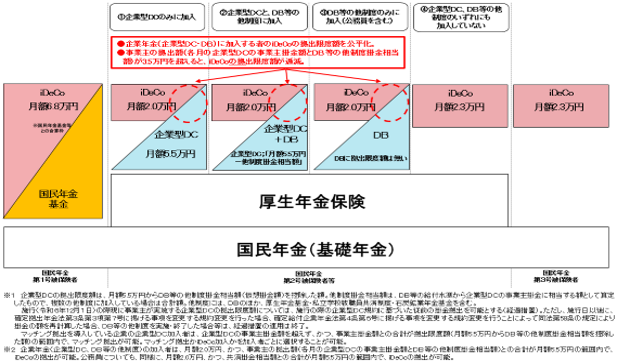

また、掛金には、公的年金の被保険者種別と私的年金制度の加入状況により拠出限度額[8]が定められており、拠出限度額は図4のとおりである。

図 4 現行のDC拠出限度額

ⅲ 国民年金基金

国民年金基金[9]は、自営業者やフリーランスといった国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が任意に加入する確定給付型の個人年金である。加入者自らが給付の型を選択する。具体的には、1口目は終身年金(2種類)の中から選択し、さらに年金額を増やしたい場合には、2口目以降を終身年金(2種類)や確定年金(5種類)の中から選択する。掛金は、選択した給付の型、加入時の年齢及び性別に基づき定められた額を支払うこととなり、上限はiDeCoとの合算で月額68,000円であるが、その範囲内であれば何口でも増やすことができる。なお、財政の均衡を保つことができるように、少なくとも5年に一度は給付設計(掛金額)を見直すこととされている。

また、国民年金基金は、「地域型」及び職種別に設立された「職能型」の2種類があり、「地域型」には全国国民年金基金[10]、「職能型」には歯科医師国民年金基金、司法書士国民年金基金及び日本弁護士国民年金基金が該当する。全国国民年金基金については、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者であれば加入可能であり、職能型国民年金基金については、基金ごとに定められた事業又は業務に従事する国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が加入できる。

(3)私的年金制度の変遷と直近の動向

① 制度の変遷

様々な形態がある私的年金制度であるが、現代の制度に至るまで、時代に合わせて見直しがなされてきた。戦後経済復興期から高度経済成長期にかけては、企業はより優秀な労働力を確保するために退職金の充実を図ってきた。その後、退職者数や退職金の支払額が増加したため、退職金の資金負担を平準化させる観点から、年金制度を導入する企業が現れたことが、私的年金制度の始まりである。しかし、当時の企業が運営する年金制度は、企業が負担する掛金が損金に算入されておらず、仮に損金扱いにする場合は掛金が追加給与とみなされ、従業員は実際には受け取っていない給与分に対しても所得税を支払わなければならないという問題が生じた。このため、私的年金制度整備の機運が高まり、1962年に税制上の「適格退職年金制度[11]」が創設された。また、1966年には厚生年金保険の給付水準の改善に際して、企業の退職金と調整するために、企業年金に厚生年金保険の一部を代行させる「厚生年金基金制度[12]」が創設され、当時の企業年金制度の大きな二つの柱として、従業員の老後の所得保障に大きな役割を果たしてきた。

しかし、バブル経済の崩壊等による運用環境の著しい悪化といった社会情勢の変化に伴い、適格退職年金制度で不十分であった受給権保護・強化等の仕組みの整備が求められるようになった。さらに、厚生年金基金においても、運用状況の悪化により厚生年金保険本体を代行するメリットが薄れていく中で、2000年に「退職給付に関する会計基準」が導入されたことにより、企業年金に関する積立不足をバランスシートに負債として計上することとされ、母体企業の財務に大きな影響を与えることとなったことから、厚生年金基金の代行返上を求める声が大きくなった。

これらの動きを受け、2002年4月には、代行部分を持たない企業年金であるDBが創設された。DBには、受給権保護等を図るとともに、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みのもとに確定給付型の企業年金制度の整備を図る目的があった。

また、2001年10月には、拠出建ての新たな私的年金であるDCも創設された。これまでの確定給付型の企業年金には、複雑な制度設計や資産運用等に係る企業のコスト負担の観点から中小零細企業等では十分に普及していなかったこと、企業の従業員等を一つの集団とした制度であったために労働移動への対応が困難であったこと、景気の低迷等による企業業績の影響を受けることといった問題点があった。DCは、これらの問題点に対応できる新たな年金制度として、米国における「401(K)プラン」を参考に導入された。

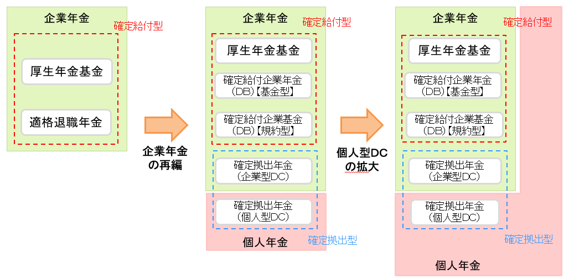

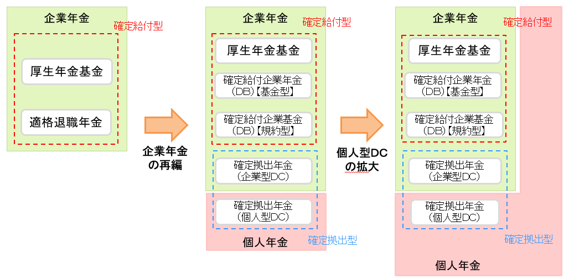

このように、私的年金制度の2つの柱が新たに創設され、老後の所得確保の選択肢を広げる一方で、適格退職年金はDBへ受け継がれる形で、2012年に廃止となった。また、厚生年金基金については、DBの導入とともに代行返上が可能となり、その後2014年には厚生年金基金の新規設立は認められなくなった[13]。

図 5 企業年金・個人年金制度の変遷(全体像)

② 私的年金制度の動向

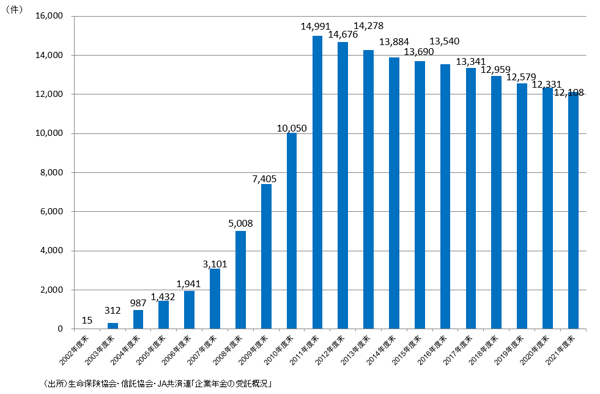

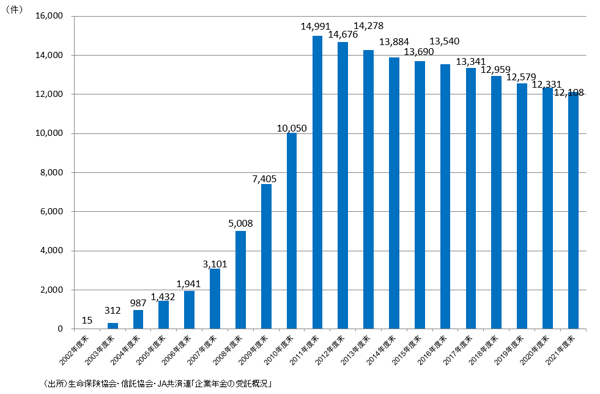

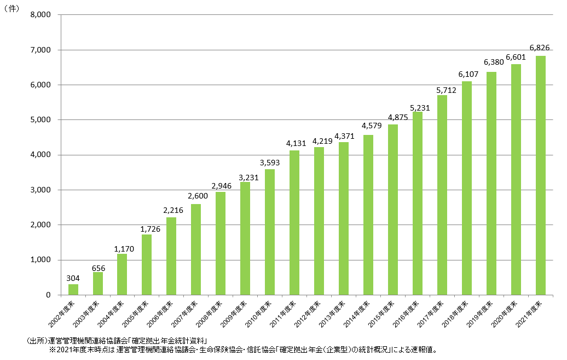

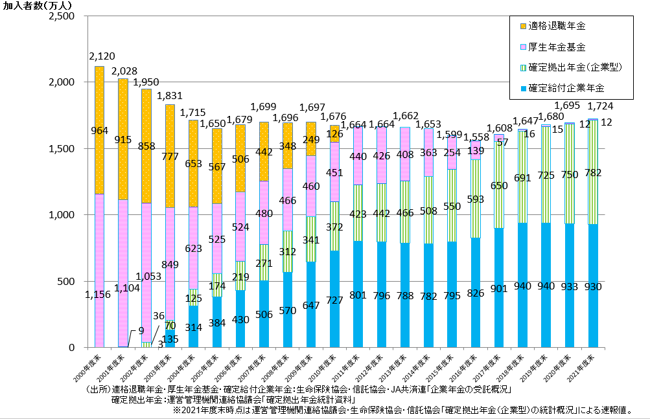

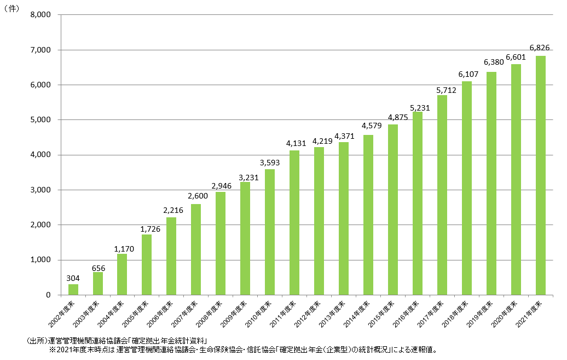

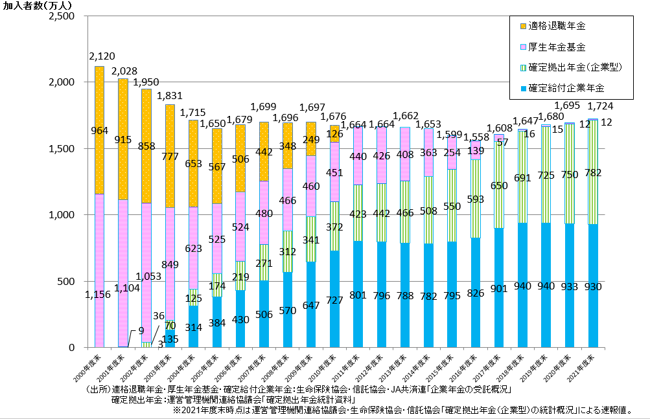

企業年金の現状について、規約数と加入者数の観点から推移を追っていく。規約数については、DBが近年は若干減少傾向にあるものの、依然として多い現状である(図6)。一方、企業型DCは増加傾向にある(図7)。加入者数については、長らく企業年金の中核を担ってきた適格退職年金・厚生年金基金からDB・企業型DCに移行していることが分かる。2021年度末では、DBの加入者数が930万人と最も多く、企業型DCの加入者数は782万人である(図8)。

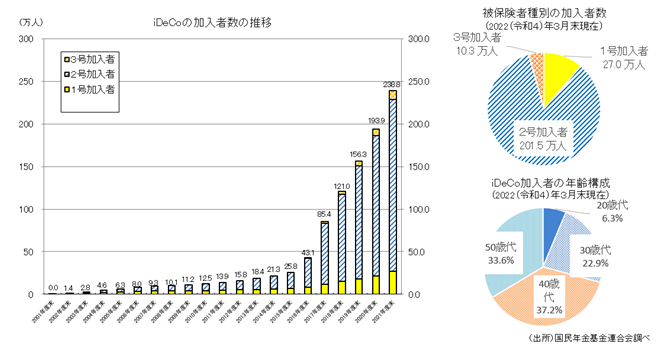

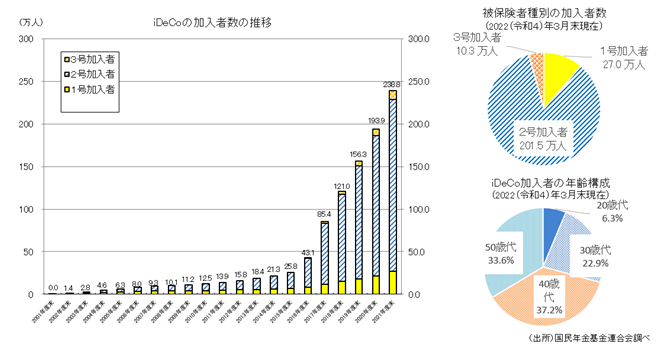

また、iDeCoについては、2017年1月の加入可能範囲の拡大[14]後、加入者数が増加しており、2022年3月末現在で239万人となっている(図9)。

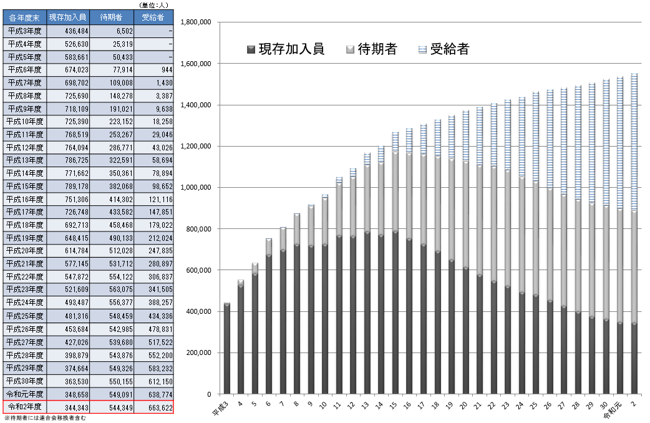

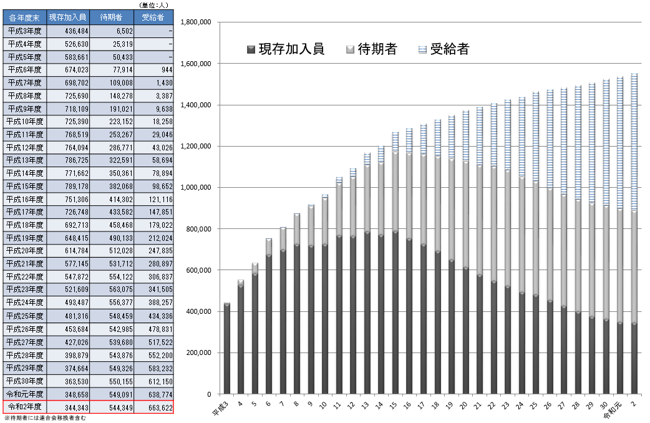

国民年金基金においては、加入者数は減少傾向にあり、受給者数が増加している現状である(図10)。

図 6 DBの規約数の推移

私的年金は、公的年金に加えて給付を行う年金であり、より豊かな老後生活を送るための国民の多様な希望やニーズに応える制度である。

一般的には、私的年金の概念には、確定給付企業年金や確定拠出年金だけではなく、広く民間保険会社が行うものや、独自の企業年金も含まれるが、この稿では、これら私的年金のうち、法令で定められている要件を満たし、税制上の優遇措置が適用される企業年金・個人年金について述べる。

近年、健康寿命や平均寿命が伸長し、高齢期の就労が拡大していることに伴って、国民一人一人が望ましいと考える生活水準や働き方も多様化している。国民の老後所得は、公的年金を中心に、稼働所得、財産所得、私的年金等により賄われていることが多い。

「生活保障に関する調査」(公益財団法人生命保険文化センター、2019年)によると、18~69歳の男女が、老後を夫婦2人で暮らしていくうえで、日常生活費として月々最低必要だと考える金額(「老後の最低日常生活費」)は、平均で月額22.1万円であり、公的年金におけるモデル年金[1]と同等程度の額であった。加えて、経済的にゆとりのある老後生活を送るために、最低日常生活費(月額22.1万円)のほかに必要だと考える金額(「老後のゆとりのための上乗せ額」)については、平均で月額14.0万円との結果になった。このことからも、公的年金に上乗せして、ゆとりのある老後の生活設計を行いたいというニーズに応えるため、老後の所得を確保する手段として私的年金制度が活用されることにその意義がある。

図 1 老後に求められる生活費水準

(2)私的年金制度の体系

① 私的年金制度の概要

私的年金には、企業が従業員のために実施する「企業年金」と、個人が自ら加入する「個人年金」がある。

企業年金は、外部積立に分類される退職給付制度として発展してきた。年金資産の外部保全など、受給権保護等の観点から設けられた各種の要件を満たすことで、個々の制度による違いがあるものの、税制上の優遇措置(事業主は掛金を損金算入でき、現在は運用時の課税も停止されているなど)が認められている企業年金として、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金といった制度がある。一方で、退職一時金や自社年金のような独自の退職給付制度も存在し、比較的自由な制度設計をすることが可能[2]だが、法律上の要件を満たす企業年金が受けるような税制上の優遇はない。

個人年金には、一定の要件が課せられるとともに税制上の優遇(掛金の全額所得控除など)を受けられる国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)といった、公的年金に加えて老後の所得を確保したい人の自助努力を支援するための制度がある。一方で、民間金融機関が販売する貯蓄型保険商品は、国民年金基金やiDeCoが受けるような税制上の優遇はない。[3]

② 私的年金制度の仕組み

私的年金制度は、「給付建て(確定給付型、Defined Benefit)」と「拠出建て(確定拠出型、Defined Contribution)」の2種類に分類できる。

「給付建て」は、加入期間などに基づいてあらかじめ給付の算定方法が決まっている仕組みである。加入者が高齢期の生活設計を立てやすい反面、事業主・基金が運用することとなっており、運用状況の悪化などで資産の積立不足が発生した場合には、事業主が追加で掛金を拠出することにより、不足額を埋め合わせることが必要となる。

一方で、「拠出建て」は、あらかじめ定められた拠出額と、その運用収益との合計額を基に個人別に年金給付額が決定される仕組みである。企業が追加拠出をする必要は生じないが、加入者個々人が運用を行うことで給付額を確保し、高齢期の生活設計を立てる必要がある。

日本においては、「給付建て(確定給付型)」には企業年金である確定給付企業年金(以下「DB」という。)及び厚生年金基金、個人年金である国民年金基金が該当し、「拠出建て(確定拠出型)」には確定拠出年金(以下「DC」という。)が該当する。DCは更に企業型DCと個人型DCに分類される。以下では、各制度の内容について説明する。

図 2 給付建てと拠出建ての基本的仕組み

ⅰ 確定給付企業年金(DB)

DBは、適格退職年金や厚生年金基金を承継した給付建ての企業年金制度として、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)により創設された。実施主体である事業主や企業年金基金が、年金資産を運用し、公的年金の上乗せ給付を行うもので、労使合意で比較的柔軟な制度設計が可能でありながらも、受給権の保護を意図した制度である。掛金は原則として事業主拠出[4]であり、拠出限度額はない。

また、DBには「基金型」と「規約型」の2種類の運営方式がある。「基金型」は、事業主が労働組合の同意を得て母体企業とは別の法人格を有する企業年金基金を設立した上で、当該企業年金基金が実施主体となり、年金資産の運用、給付を行うものである。一方で、「規約型」は、厚生年金適用事業所の事業主が実施主体となり、労使が合意した規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、年金資産の運用、給付を行うものである。

図 3 DBの仕組み

ⅱ 確定拠出年金(DC)

DCは、拠出建ての新たな私的年金の制度として、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)により創設された。拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、その掛金と自らの運用指図による運用益との合計額をもとに、給付額が決定される制度である。中途引出しは原則認められず、60歳以降に老齢給付の受給が可能である。[5]

DCには「企業型」と「個人型」の2種類があり、企業型DCは、労使が合意した規約に基づき事業主が実施するものである。掛金は原則として事業主拠出[6]である。一方で、個人型DC(以下「iDeCo」という。)は、国民年金基金連合会が個人型年金規約に基づき実施し、個人単位で加入するものである。掛金は原則として加入者拠出である。なお、中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)により、企業年金を実施していない中小企業事業主[7]がiDeCoに加入する従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出することも可能である。

また、掛金には、公的年金の被保険者種別と私的年金制度の加入状況により拠出限度額[8]が定められており、拠出限度額は図4のとおりである。

図 4 現行のDC拠出限度額

ⅲ 国民年金基金

国民年金基金[9]は、自営業者やフリーランスといった国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が任意に加入する確定給付型の個人年金である。加入者自らが給付の型を選択する。具体的には、1口目は終身年金(2種類)の中から選択し、さらに年金額を増やしたい場合には、2口目以降を終身年金(2種類)や確定年金(5種類)の中から選択する。掛金は、選択した給付の型、加入時の年齢及び性別に基づき定められた額を支払うこととなり、上限はiDeCoとの合算で月額68,000円であるが、その範囲内であれば何口でも増やすことができる。なお、財政の均衡を保つことができるように、少なくとも5年に一度は給付設計(掛金額)を見直すこととされている。

また、国民年金基金は、「地域型」及び職種別に設立された「職能型」の2種類があり、「地域型」には全国国民年金基金[10]、「職能型」には歯科医師国民年金基金、司法書士国民年金基金及び日本弁護士国民年金基金が該当する。全国国民年金基金については、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者であれば加入可能であり、職能型国民年金基金については、基金ごとに定められた事業又は業務に従事する国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が加入できる。

(3)私的年金制度の変遷と直近の動向

① 制度の変遷

様々な形態がある私的年金制度であるが、現代の制度に至るまで、時代に合わせて見直しがなされてきた。戦後経済復興期から高度経済成長期にかけては、企業はより優秀な労働力を確保するために退職金の充実を図ってきた。その後、退職者数や退職金の支払額が増加したため、退職金の資金負担を平準化させる観点から、年金制度を導入する企業が現れたことが、私的年金制度の始まりである。しかし、当時の企業が運営する年金制度は、企業が負担する掛金が損金に算入されておらず、仮に損金扱いにする場合は掛金が追加給与とみなされ、従業員は実際には受け取っていない給与分に対しても所得税を支払わなければならないという問題が生じた。このため、私的年金制度整備の機運が高まり、1962年に税制上の「適格退職年金制度[11]」が創設された。また、1966年には厚生年金保険の給付水準の改善に際して、企業の退職金と調整するために、企業年金に厚生年金保険の一部を代行させる「厚生年金基金制度[12]」が創設され、当時の企業年金制度の大きな二つの柱として、従業員の老後の所得保障に大きな役割を果たしてきた。

しかし、バブル経済の崩壊等による運用環境の著しい悪化といった社会情勢の変化に伴い、適格退職年金制度で不十分であった受給権保護・強化等の仕組みの整備が求められるようになった。さらに、厚生年金基金においても、運用状況の悪化により厚生年金保険本体を代行するメリットが薄れていく中で、2000年に「退職給付に関する会計基準」が導入されたことにより、企業年金に関する積立不足をバランスシートに負債として計上することとされ、母体企業の財務に大きな影響を与えることとなったことから、厚生年金基金の代行返上を求める声が大きくなった。

これらの動きを受け、2002年4月には、代行部分を持たない企業年金であるDBが創設された。DBには、受給権保護等を図るとともに、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みのもとに確定給付型の企業年金制度の整備を図る目的があった。

また、2001年10月には、拠出建ての新たな私的年金であるDCも創設された。これまでの確定給付型の企業年金には、複雑な制度設計や資産運用等に係る企業のコスト負担の観点から中小零細企業等では十分に普及していなかったこと、企業の従業員等を一つの集団とした制度であったために労働移動への対応が困難であったこと、景気の低迷等による企業業績の影響を受けることといった問題点があった。DCは、これらの問題点に対応できる新たな年金制度として、米国における「401(K)プラン」を参考に導入された。

このように、私的年金制度の2つの柱が新たに創設され、老後の所得確保の選択肢を広げる一方で、適格退職年金はDBへ受け継がれる形で、2012年に廃止となった。また、厚生年金基金については、DBの導入とともに代行返上が可能となり、その後2014年には厚生年金基金の新規設立は認められなくなった[13]。

図 5 企業年金・個人年金制度の変遷(全体像)

② 私的年金制度の動向

企業年金の現状について、規約数と加入者数の観点から推移を追っていく。規約数については、DBが近年は若干減少傾向にあるものの、依然として多い現状である(図6)。一方、企業型DCは増加傾向にある(図7)。加入者数については、長らく企業年金の中核を担ってきた適格退職年金・厚生年金基金からDB・企業型DCに移行していることが分かる。2021年度末では、DBの加入者数が930万人と最も多く、企業型DCの加入者数は782万人である(図8)。

また、iDeCoについては、2017年1月の加入可能範囲の拡大[14]後、加入者数が増加しており、2022年3月末現在で239万人となっている(図9)。

国民年金基金においては、加入者数は減少傾向にあり、受給者数が増加している現状である(図10)。

図 6 DBの規約数の推移

図7 企業型DCの規約数の推移

図 8 企業年金の加入者数の推移 ※重複は排除していない。

図9 iDeCoの加入者数の推移及び年齢構成

図 10 国民年金基金制度の加入員・受給者等の状況

図 8 企業年金の加入者数の推移 ※重複は排除していない。

図9 iDeCoの加入者数の推移及び年齢構成

図 10 国民年金基金制度の加入員・受給者等の状況

[1] モデル年金とは、所得代替率の算出に用いる、夫が厚生年金に加入して男子の平均的な賃金で40年間就業し、その配偶者が40年間専業主婦であった夫婦に支給される夫婦2人の基礎年金と夫の厚生年金の合計額のことを指し、2022年度における額は月219,593円である。

[2] ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の「退職手当」に該当し、同法の適用を受ける。

[3] iDeCoの商品として販売される場合は、iDeCoの税制優遇が適用される。

[4] 規約により事業主が拠出する掛金の額を超えない範囲で加入者が掛金の一部を拠出することも可能。

[5] 年金給付・一時金給付の選択が可能(60歳受給開始には通算加入者等期間10年等の要件あり)。

[6] 拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金の額を超えない範囲で加入者も拠出可能(マッチング拠出)。

[7] 使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下であって企業年金(企業型DC、DB及び厚生年金基金)を実施していない厚生年金適用事業所の事業主が主体となる。

[8] 1年間に拠出することができる事業主掛金及び加入者掛金の合計額の総額の上限を指す。

[9] 制度自体は1969年に創設されたが、設立要件が厳しかったため、実際には設立されず、平成元(1989)年の改正で要件が緩和されたことにより、順次基金が設立された。

[10] 全国国民年金基金は、2019年4月に全国47都道府県の地域型国民年金基金と22の職能型国民年金基金が合併し、設立されたもの。

[11] 企業と金融機関が信託契約や生命保険契約を締結し、適正な年金数理などの適格要件を満たすものについて、給付時まで課税を繰り延べ、所得税の課税繰り延べ分を遅延利子相当分として運用時に課税(特別法人税)する制度。

[12] 拠出時の事業主掛金は損金算入、加入者掛金は社会保険料控除の対象、運用時は一定水準まで非課税、受給時は公的年金等控除又は退職所得控除の対象となり、公的年金と同様の税制上の取扱いとなる制度。

[13] 特例的な解散又は他の企業年金制度への移行を進めたことにより、2022年3月31日現在で解散又は代行返上していない厚生年金基金は5基金となっている。

[14] iDeCoは、国民年金第1号被保険者と企業年金のない国民年金第2号被保険者のための制度として創設されたが、2017年1月、企業年金加入者、公務員等共済加入者、国民年金第3号被保険者まで加入可能範囲が拡大され、被保険者種別にかかわらず国民年金被保険者を包括する制度となった。

2.近年の制度改正

時代の背景に沿って、制度を見直してきた私的年金制度であるが、平均寿命や健康寿命の伸長、高齢期の就労の拡大に伴って更に多様化する高齢者のニーズに応えられるよう、その充実と普及を図っていくために、令和2(2020)年に法改正、令和3(2021)年度には税制改正を行い、段階的に施行しているところである。

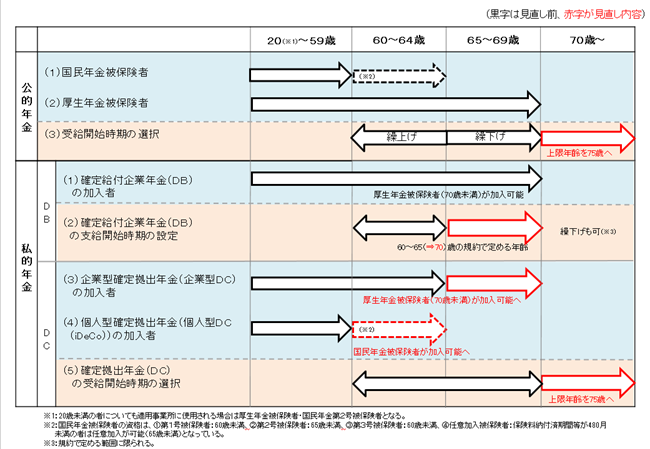

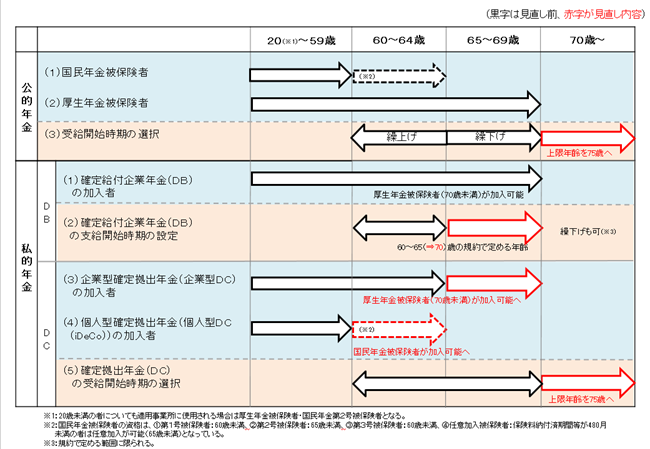

(1)令和2年法改正

高齢期の就労の拡大を制度に反映し、長期化する老後生活の経済基盤の充実を図るために、公的年金制度における見直しの議論と並行して、社会保障審議会企業年金・個人年金部会において議論を行った。その後、2019年12月に同部会で取りまとめられた議論の整理を踏まえ、公的年金制度の見直しに併せて、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号。以下「令和2(2020)年改正法」という。)により、私的年金の制度改正を行った。主な内容として、DCの加入可能年齢の引上げや受給開始時期の選択肢の拡大、DCにおける中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和等が盛り込まれている。

① DCの加入可能年齢の引上げ(2022年5月1日施行)

(企業型DCの加入可能年齢の引上げ)

企業型DCの加入可能範囲を「65歳未満」の厚生年金被保険者(60歳以降は60歳前と同一事業所で継続して使用される人に限る。)とされていたところ、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするとともに、DBとの整合性を図るため、厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば、加入できることとされた。

(iDeCoの加入可能年齢の引上げ)

iDeCoの加入可能範囲を「60歳未満」の国民年金第1・2・3号被保険者とされていたところ、高齢期の就労が拡大していることを踏まえ、「60歳未満」という要件を撤廃し、国民年金被保険者(原則65歳未満)[15]であれば加入できることとされた。

② 受給開始時期等の選択肢の拡大

(DCの受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月1日施行))

企業型DC・iDeCoは、60歳から70歳の間で受給開始時期を選択できるところ、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げた。

これによって、企業型DC・iDeCoにおける老齢給付金は、60歳以降の加入者資格喪失後から75歳までの間で受給開始時期を選択することができるようになった。

(DBの支給開始時期の設定可能範囲の拡大(2020年6月5日施行))

一般的な定年年齢を踏まえ、DBは60歳から65歳の間で労使合意に基づく規約において支給開始時期を設定できるとしていたところ、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲を60~70歳[16]までに拡大した。

まとめると、①、②の改正により、図11のとおりとなる。

図11 公的年金・私的年金の加入・受給の全体像

③ 制度の普及等に向けた改善

(中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲の拡大(2020年10月1日施行))

中小企業における企業年金の実施率は比較的低い傾向にあることから、中小企業向けに企業型DCの設立手続を簡素化した「簡易型DC」や、企業型DCの実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に上乗せで事業主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」について、実施可能な企業の規模要件を従業員100人以下から300人以下に拡大した。

(企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(2022年10月1日施行))

企業型DC加入者のうちiDeCo(月額2.0万円以内)に加入できるのは、拠出限度額の管理を簡便に行うため、iDeCoの加入を認める企業型DC規約の定めがあって事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円に引き下げた企業の従業員とされていた。しかし、事業主掛金が高い従業員が一部いること等により事業主掛金の上限の引下げは困難であったため、ほとんど活用されていない現状にあった。事業主掛金の上限を引き下げない限り、当該企業型DCの加入者全員がiDeCoに加入できないため、事業主掛金が低い従業員にとっては、拠出可能額に十分な残余があるにもかかわらず、iDeCoに加入できない状態となっていた。

そのため、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で[17]、iDeCoの掛金を毎月拠出できるよう改善を図った(P6図4参照)。

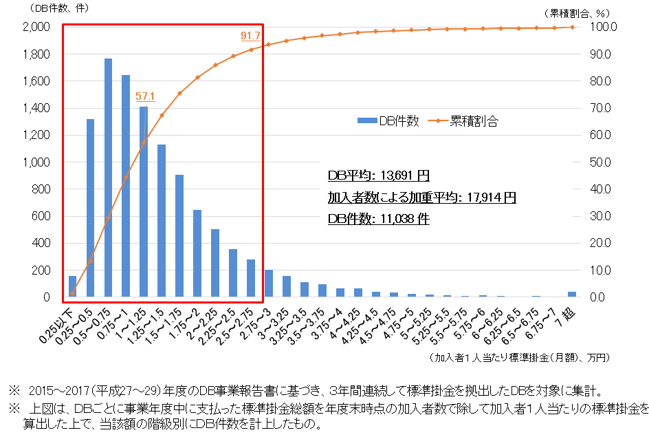

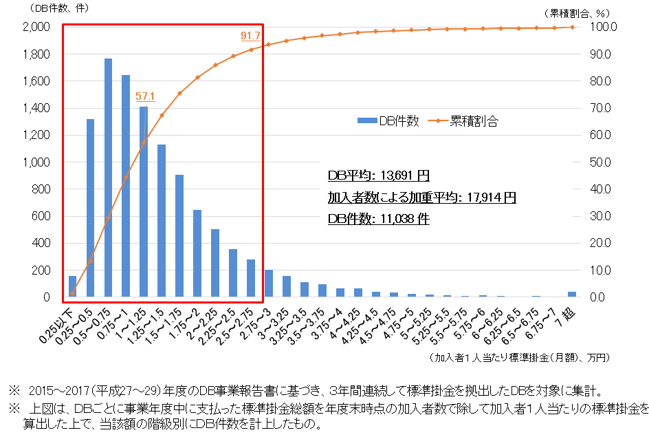

(2)令和3年度税制改正

働き方やライフコースが多様化する中で、一人ひとりが老後の生活に備えるための準備を公平に支援し、働き方や勤め先によって有利・不利が生じない制度を構築することが求められている。この観点を踏まえると、企業型DCのみに加入する人と、企業型DCのみならずDB等の他制度[18]にも加入する人との間で不公平が生じないよう、DB等の他制度にも加入する人の企業型DCの拠出限度額は、企業型DCの拠出限度額(月額5.5万円)からDB等の他制度に事業主が拠出する掛金相当額を控除する必要がある。だが、現行では、拠出限度額の管理を簡便に行うため、DB等の他制度の給付水準・掛金水準にかかわらず、全てのDB等の他制度の掛金相当額を月額2.75万円として一律評価し、DB等の他制度にも加入する人の企業型DCの拠出限度額は残りの月額2.75万円としている。他方で、DBごとの掛金の実態をみると、加入者1人当たりの標準掛金は月額2.75万円より低いDBが9割を超えており、DBの間で大きな差もある(図12参照)。

図12 DBの掛金額の状況

これを受け、令和2(2020)年法改正後、引き続き社会保障審議会企業年金・個人年金部会で議論を行い、令和3(2021)年度税制改正の大綱において、DB等の他制度に加入する人のDCの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の事業主掛金額を一律に評価してDCの拠出限度額は残りの額となっている点を改め、DCの拠出限度額について、DB等の他制度の掛金額の実態を反映することで、公平できめ細かな算定方式に改めることとされた。また、これにあわせて、DB等の他制度に加入している人の個人型DCの拠出限度額(月額1.2万円)を、企業型DCのみに加入している人の個人型DCの拠出限度額(月額2万円)に統一し、企業年金に加入する人の拠出限度額について公平を図ることとされた。

このため、「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令」(令和3年政令第244号)により、以下のとおりの算定方法に見直され、2024年12月1日より施行されることとなっている。

・ DBの加入者の企業型DCの拠出限度額(現行:月額2.75万円)を、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額とする。

・ DBの加入者の個人型DCの拠出限度額(現行:月額1.2万円)を、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額及び企業型DCの事業主掛金額を控除した額(月額2万円を上限)とする。

図13 DB等の他制度掛金相当額の反映後のDC拠出限度額(2024年12月以降)

(1)令和2年法改正

高齢期の就労の拡大を制度に反映し、長期化する老後生活の経済基盤の充実を図るために、公的年金制度における見直しの議論と並行して、社会保障審議会企業年金・個人年金部会において議論を行った。その後、2019年12月に同部会で取りまとめられた議論の整理を踏まえ、公的年金制度の見直しに併せて、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号。以下「令和2(2020)年改正法」という。)により、私的年金の制度改正を行った。主な内容として、DCの加入可能年齢の引上げや受給開始時期の選択肢の拡大、DCにおける中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和等が盛り込まれている。

① DCの加入可能年齢の引上げ(2022年5月1日施行)

(企業型DCの加入可能年齢の引上げ)

企業型DCの加入可能範囲を「65歳未満」の厚生年金被保険者(60歳以降は60歳前と同一事業所で継続して使用される人に限る。)とされていたところ、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするとともに、DBとの整合性を図るため、厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば、加入できることとされた。

(iDeCoの加入可能年齢の引上げ)

iDeCoの加入可能範囲を「60歳未満」の国民年金第1・2・3号被保険者とされていたところ、高齢期の就労が拡大していることを踏まえ、「60歳未満」という要件を撤廃し、国民年金被保険者(原則65歳未満)[15]であれば加入できることとされた。

② 受給開始時期等の選択肢の拡大

(DCの受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月1日施行))

企業型DC・iDeCoは、60歳から70歳の間で受給開始時期を選択できるところ、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げた。

これによって、企業型DC・iDeCoにおける老齢給付金は、60歳以降の加入者資格喪失後から75歳までの間で受給開始時期を選択することができるようになった。

(DBの支給開始時期の設定可能範囲の拡大(2020年6月5日施行))

一般的な定年年齢を踏まえ、DBは60歳から65歳の間で労使合意に基づく規約において支給開始時期を設定できるとしていたところ、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲を60~70歳[16]までに拡大した。

まとめると、①、②の改正により、図11のとおりとなる。

図11 公的年金・私的年金の加入・受給の全体像

③ 制度の普及等に向けた改善

(中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲の拡大(2020年10月1日施行))

中小企業における企業年金の実施率は比較的低い傾向にあることから、中小企業向けに企業型DCの設立手続を簡素化した「簡易型DC」や、企業型DCの実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に上乗せで事業主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」について、実施可能な企業の規模要件を従業員100人以下から300人以下に拡大した。

(企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(2022年10月1日施行))

企業型DC加入者のうちiDeCo(月額2.0万円以内)に加入できるのは、拠出限度額の管理を簡便に行うため、iDeCoの加入を認める企業型DC規約の定めがあって事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円に引き下げた企業の従業員とされていた。しかし、事業主掛金が高い従業員が一部いること等により事業主掛金の上限の引下げは困難であったため、ほとんど活用されていない現状にあった。事業主掛金の上限を引き下げない限り、当該企業型DCの加入者全員がiDeCoに加入できないため、事業主掛金が低い従業員にとっては、拠出可能額に十分な残余があるにもかかわらず、iDeCoに加入できない状態となっていた。

そのため、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DC規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、月額5.5万円から各月の事業主掛金を控除した残余の範囲内で[17]、iDeCoの掛金を毎月拠出できるよう改善を図った(P6図4参照)。

(2)令和3年度税制改正

働き方やライフコースが多様化する中で、一人ひとりが老後の生活に備えるための準備を公平に支援し、働き方や勤め先によって有利・不利が生じない制度を構築することが求められている。この観点を踏まえると、企業型DCのみに加入する人と、企業型DCのみならずDB等の他制度[18]にも加入する人との間で不公平が生じないよう、DB等の他制度にも加入する人の企業型DCの拠出限度額は、企業型DCの拠出限度額(月額5.5万円)からDB等の他制度に事業主が拠出する掛金相当額を控除する必要がある。だが、現行では、拠出限度額の管理を簡便に行うため、DB等の他制度の給付水準・掛金水準にかかわらず、全てのDB等の他制度の掛金相当額を月額2.75万円として一律評価し、DB等の他制度にも加入する人の企業型DCの拠出限度額は残りの月額2.75万円としている。他方で、DBごとの掛金の実態をみると、加入者1人当たりの標準掛金は月額2.75万円より低いDBが9割を超えており、DBの間で大きな差もある(図12参照)。

図12 DBの掛金額の状況

これを受け、令和2(2020)年法改正後、引き続き社会保障審議会企業年金・個人年金部会で議論を行い、令和3(2021)年度税制改正の大綱において、DB等の他制度に加入する人のDCの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の事業主掛金額を一律に評価してDCの拠出限度額は残りの額となっている点を改め、DCの拠出限度額について、DB等の他制度の掛金額の実態を反映することで、公平できめ細かな算定方式に改めることとされた。また、これにあわせて、DB等の他制度に加入している人の個人型DCの拠出限度額(月額1.2万円)を、企業型DCのみに加入している人の個人型DCの拠出限度額(月額2万円)に統一し、企業年金に加入する人の拠出限度額について公平を図ることとされた。

このため、「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令」(令和3年政令第244号)により、以下のとおりの算定方法に見直され、2024年12月1日より施行されることとなっている。

・ DBの加入者の企業型DCの拠出限度額(現行:月額2.75万円)を、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額とする。

・ DBの加入者の個人型DCの拠出限度額(現行:月額1.2万円)を、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額及び企業型DCの事業主掛金額を控除した額(月額2万円を上限)とする。

図13 DB等の他制度掛金相当額の反映後のDC拠出限度額(2024年12月以降)

3.今後の私的年金制度の展望

このように令和2(2020)年改正法及び令和3(2021)年度税制改正により、長期化する老後生活をより豊かなものにするため、私的年金をさらに利用しやすくする制度面や手続面の改善を行ったところである。一方で、今後の課題として、令和2(2020)年改正法の検討規定や附帯決議において、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うための支援を公平に受けられるよう更なる拡充を図る観点から、iDeCo及び国民年金基金の加入の要件、iDeCoに係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされた。

また、税制改正大綱や「令和3年度税制改正要望に係るこれまでの議論の整理」(2020年12月23日企業年金・個人年金部会)において、働き方や勤め先によって有利・不利が生じない制度を構築することとされており、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担の在り方についても、引き続き、検討していく必要がある。

更に、「資産所得倍増プラン」(2022年11月28日新しい資本主義実現会議決定)においては、iDeCoの加入可能年齢を70歳に引上げることに加え、iDeCoの拠出限度額の引上げ及び受給開始年齢の上限の引上げについて、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ることとされている。[19]

これらを受けて、更に多様化する国民のニーズに合わせて、老後の生活設計の選択肢として、制度の更なる充実・普及のため、引き続き検討を行っていく。

また、税制改正大綱や「令和3年度税制改正要望に係るこれまでの議論の整理」(2020年12月23日企業年金・個人年金部会)において、働き方や勤め先によって有利・不利が生じない制度を構築することとされており、拠出・運用・給付の各段階を通じた適正かつ公平な税負担の在り方についても、引き続き、検討していく必要がある。

更に、「資産所得倍増プラン」(2022年11月28日新しい資本主義実現会議決定)においては、iDeCoの加入可能年齢を70歳に引上げることに加え、iDeCoの拠出限度額の引上げ及び受給開始年齢の上限の引上げについて、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ることとされている。[19]

これらを受けて、更に多様化する国民のニーズに合わせて、老後の生活設計の選択肢として、制度の更なる充実・普及のため、引き続き検討を行っていく。

[19] 税制措置については、今後の税制改正過程において検討するとされている。

【参考文献等】

・ 「企業年金に関する基礎資料」(企業年金連合会)

・ 「企業年金の受託概況」(一般社団法人 生命保険協会・一般社団法人 信託協会・全国共済農業協同組合連合会)

・ 「日本版401k導入・運営・活用のすべて」(尾崎俊雄 著)

・ 「確定拠出年金制度 2020年の制度改正」(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.htm

・ 「企業年金の受託概況」(一般社団法人 生命保険協会・一般社団法人 信託協会・全国共済農業協同組合連合会)

・ 「日本版401k導入・運営・活用のすべて」(尾崎俊雄 著)

・ 「確定拠出年金制度 2020年の制度改正」(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.htm