- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 食事にひそむキケン~おいしく安全に食べるヒント~

食事にひそむキケン~おいしく安全に食べるヒント~

第10回テーマ:ウイルス A型肝炎ウイルス・E型肝炎ウイルス

たびたびニュースになる食中毒事件。発生しやすい時期や調理・保存方法などのポイントを押さえておけば防げるはず。

それぞれの時期に起きやすい食中毒と、その予防方法などについて紹介します。

中心部までしっかり加熱

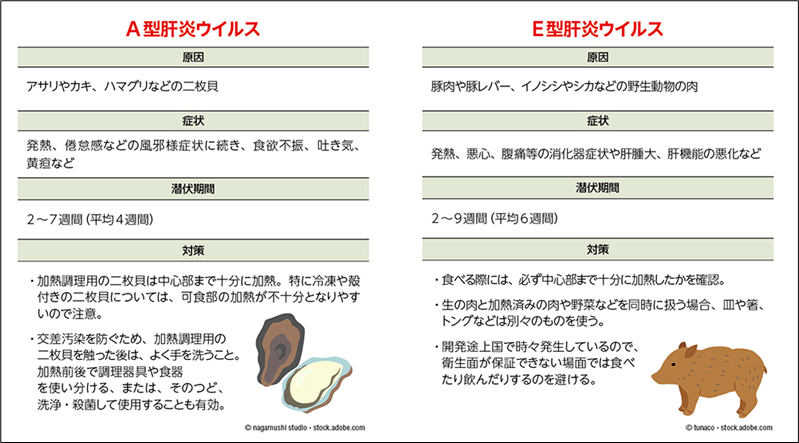

A型肝炎ウイルス食中毒は、アサリやカキ、ハマグリなどの二枚貝などが原因として推定されており、感染すると2~7週間(平均4週間)の比較的長い潜伏期間を経て、発熱、倦怠感などの風邪様症状に続き、食欲不振、吐き気、黄疸などの症状が現れます。成人は重い肝障害になるケースや、高齢者は重症化するケースもあります。

加熱調理用の二枚貝は、加熱が不十分な場合にA型肝炎ウイルスなどが生存し、食中毒の原因となる恐れがあるため、中心部まで十分に加熱することが大切です。

特に冷凍や殻付きの二枚貝については、可食部の加熱が不十分となりやすいので注意してください。

また、ほかの食材や調理済み食品への交差汚染を防ぐため、加熱調理用の二枚貝を触った後はよく手を洗い、加熱前後で調理器具や食器を使い分ける、あるいは、そのつど、洗浄・殺菌して使用することも有効です。

E型肝炎ウイルス食中毒は、豚肉や豚レバー、イノシシやシカなどの野生動物の肉の生食や加熱不十分な肉の喫食が原因となる場合があり、2~9週間(平均6週間)の比較的長い潜伏期間の後、発熱、悪心、腹痛等の消化器症状や肝腫大、肝機能の悪化を引き起こします。妊婦や高齢者が感染した場合に重症化することもあり、注意が必要です。

必ず中心部まで75℃、1分以上またはこれと同等以上で十分に加熱してから食べるようにしましょう。また、生の肉と加熱済みの肉や野菜などを同時に扱う場合、皿や箸、トングなどは別々のものを使うように心がけてください。

生の肉やレバーなどの内臓が触れたところには、ウイルスがつく可能性があります。使った器具が、そのほかの食品に触れないようにし、包丁やまな板は洗って熱湯をかけるなどしましょう。

詳しい情報はこちら

「食中毒 肝炎 厚労省」

| 出典: 広報誌『厚生労働』2025年1月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |