- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 食事にひそむキケン~おいしく安全に食べるヒント~

食事にひそむキケン~おいしく安全に食べるヒント~

第2回テーマ:細菌 カンピロバクター

たびたびニュースになる食中毒事件。発生しやすい時期や調理・保存方法などのポイントを押さえておけば防げるはず。それぞれの時期に起きやすい食中毒と、その予防方法などについて紹介します。

鶏肉は十分に加熱しましょう

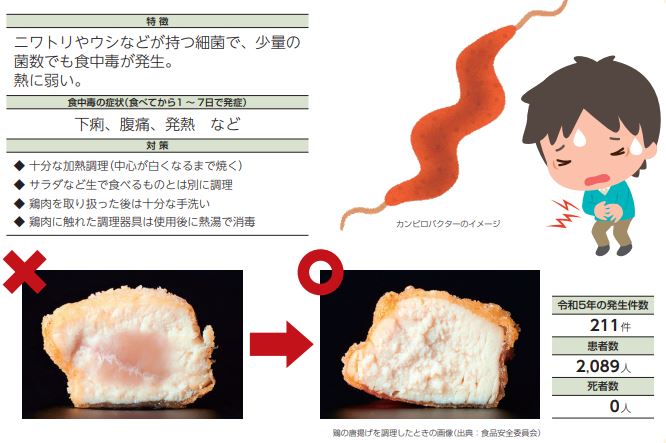

カンピロバクターは、ニワトリやウシなどの家禽(かきん)・家畜、ペット、野鳥や野生動物など多くの動物が持っている細菌で、ヒトや動物の腸管内でしか増殖せず、乾燥に弱く、通常の加熱処理で死滅するという特徴があります。

そのため、鶏レバーやささみなどの刺身、鶏肉のタタキ、鶏わさ、生焼けの焼き鳥など、生や加熱が不十分な鶏肉を食べることにより、食中毒が発生しています。

カンピロバクター食中毒は、日本で発生している細菌性食中毒のなかで、近年、発生件数が最も多く、令和5年は年間約200件、患者数2,000人程度の発生がありました。

潜伏期間は1~7日と長く、感染すると下痢、腹痛、発熱、嘔吐、吐き気、頭痛、悪寒、倦怠感などの症状が出ます。抵抗力が弱い人の場合、重症化する危険もあります。こども、妊婦、高齢者は特に気をつけましょう。また、数週間後に、手足の麻痺、顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症することもあると言われています。

カンピロバクター食中毒は、季節を問わず、一年中発生しています。カンピロバクター食中毒を防ぐには、生や加熱が不十分な鶏肉を食べないことが大切です。また、鶏肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を取り扱うとともに、調理器具などを介して食品への汚染が広がらないように注意しましょう。

カンピロバクターについては、厚生労働省のホームページで特徴や最新の情報を紹介しています。ぜひ参考にしてください。

▶カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)はこちら

| 出典 : 広報誌『厚生労働』2024年5月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |