健康・医療後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。

このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。

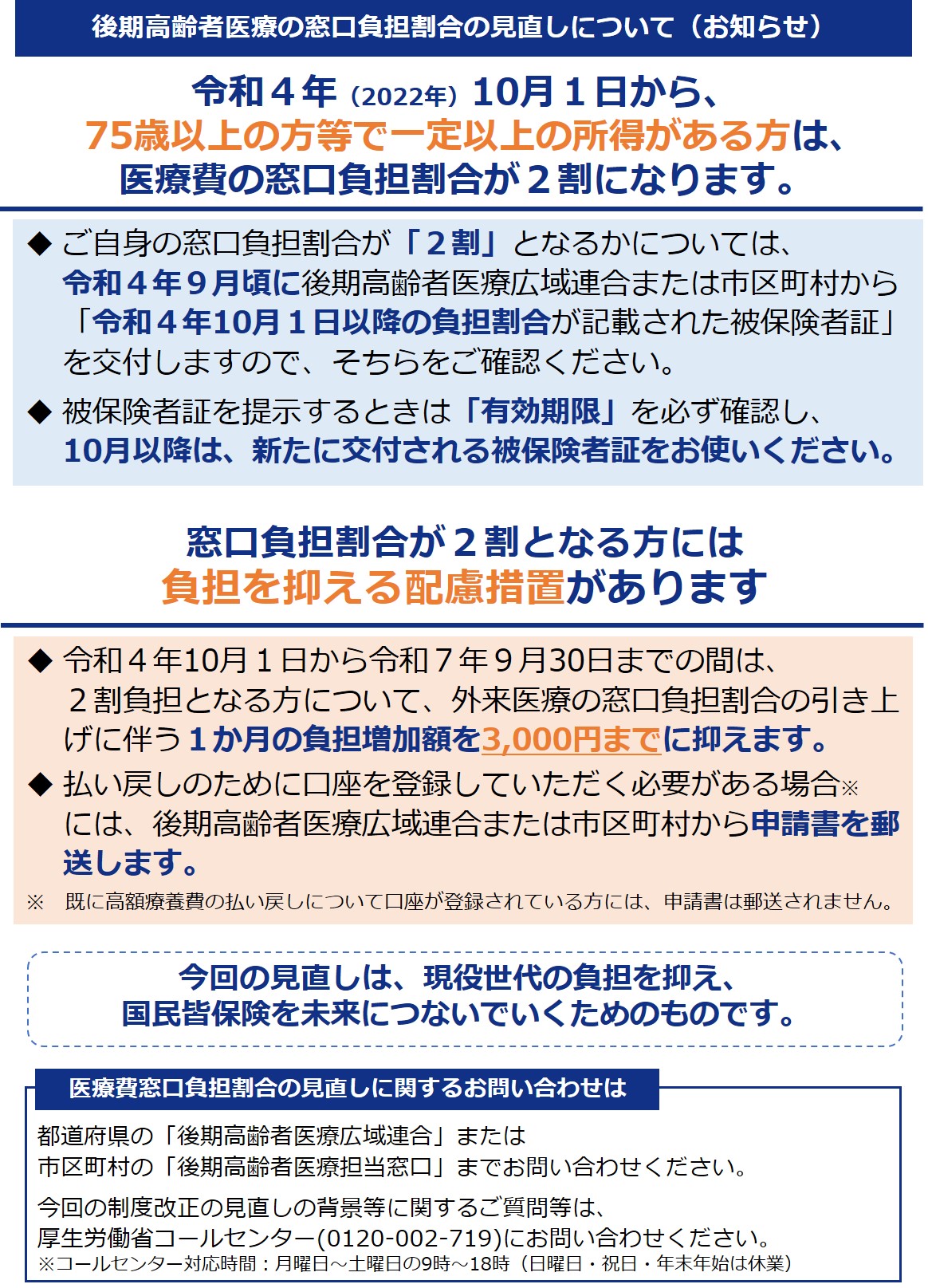

この法律により、令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。

後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。

※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。

※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらを御確認ください。

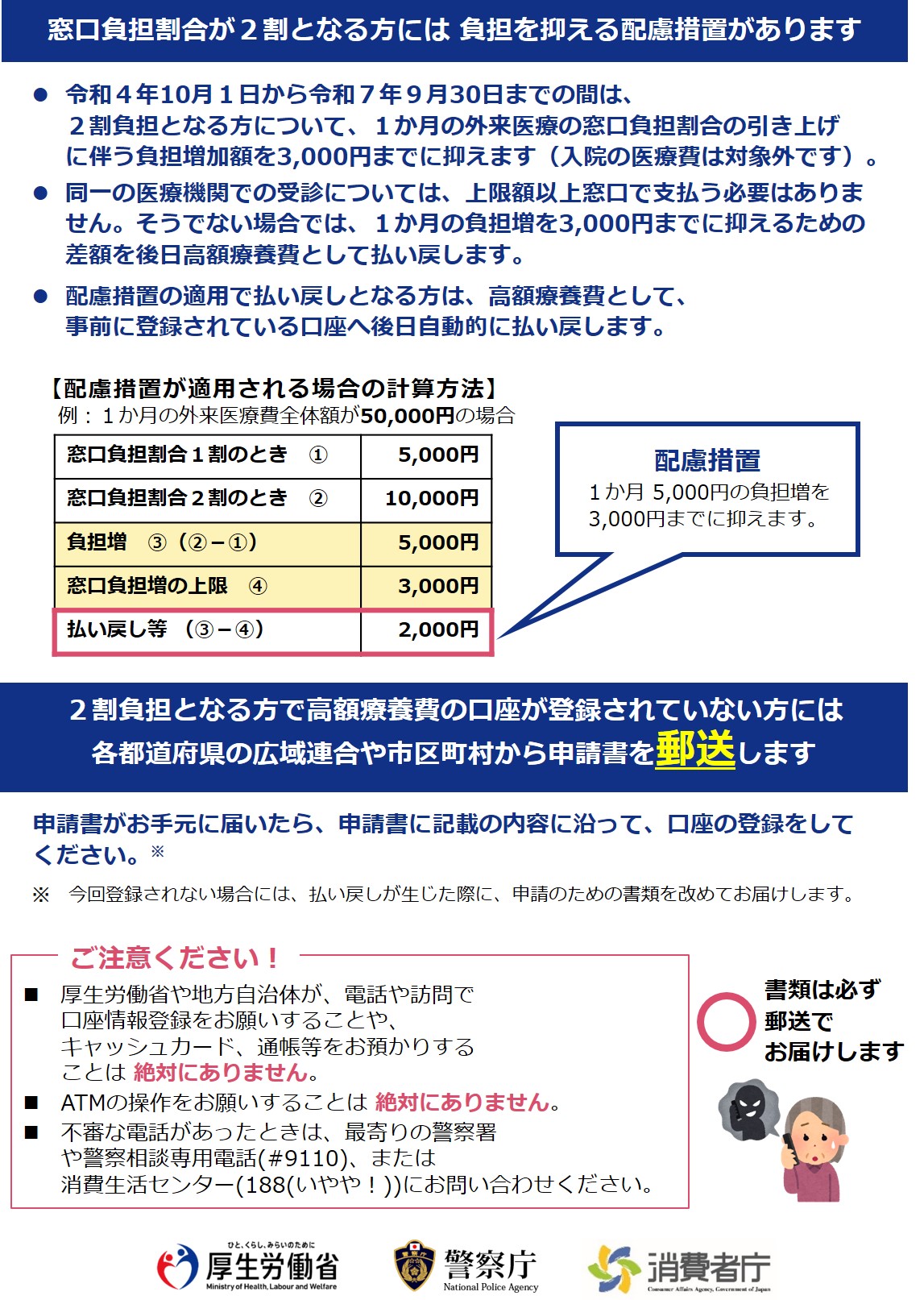

一定以上の所得のある(窓口負担割合が2割)方への配慮措置の終了(2025年9月30日)

・配慮措置が終了となった後も、高額療養費制度により外来の自己負担の上限額は月18,000円(年間144,000円)までとなります。

・今般の配慮措置の終了に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-117-571)でもお問い合わせを受け付けています。

※コールセンターの設置期間は、令和8年3月31日までとなります。

後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しに関するQ&A

<制度の概要について>

Q:後期高齢者医療制度の被保険者というのはどのような方ですか?

A:原則として75歳以上の方となります。

また、65歳以上75歳未満の方でも、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた場合は、被保険者になります。

Q:どうして窓口負担割合の見直しがおこなわれるのですか?

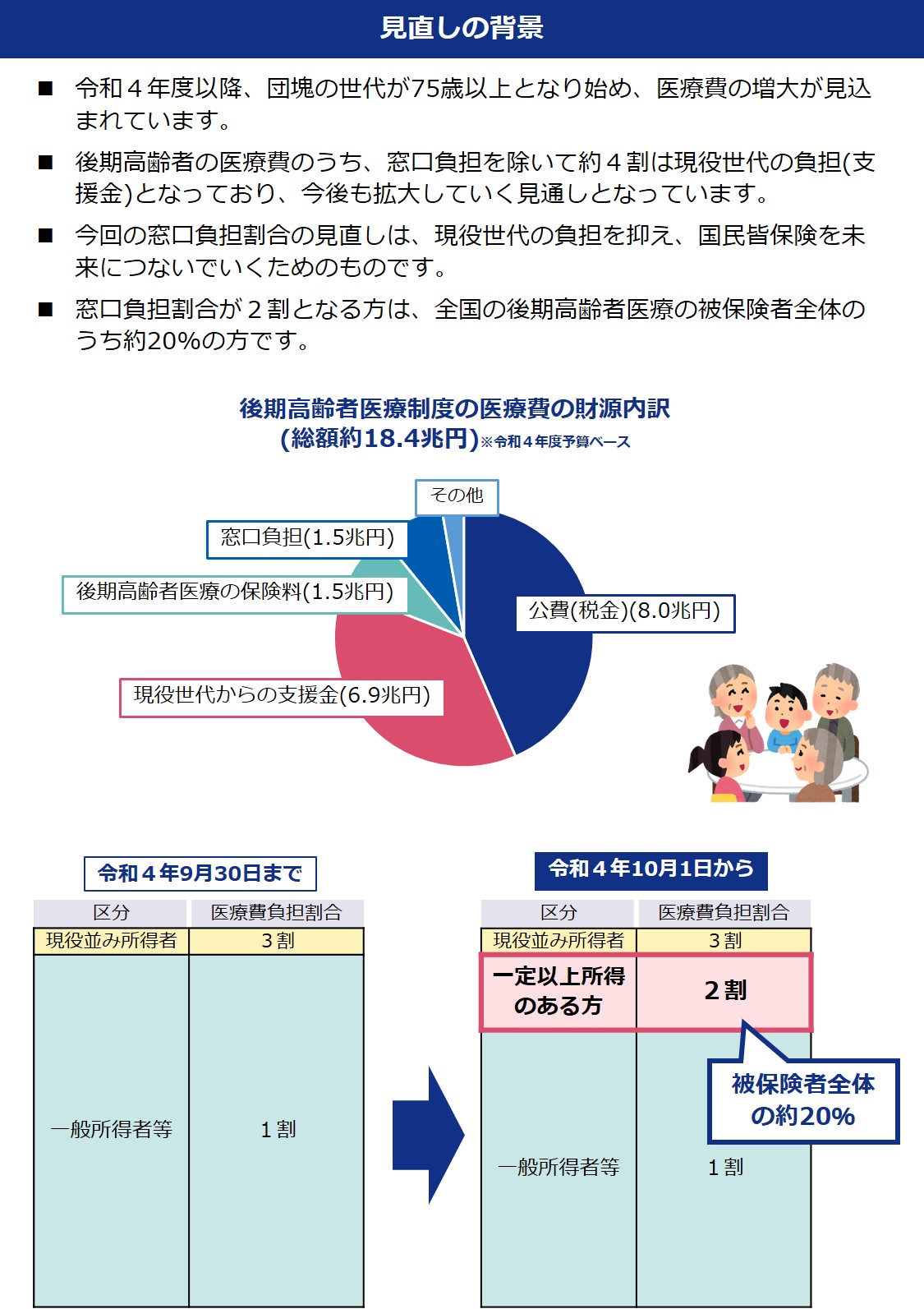

A: 2022年度以降、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期高齢者の医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担する構造になっており、今後も負担が増えていくことが見込まれています。

今回の見直しは、現役世代の負担上昇を抑えるために、少しでも多くの方に「支える側」として、能力に応じた負担をしていただくことで、国民皆保険を未来に繋いでいこうというものです。

Q:見直し前の後期高齢者医療の窓口負担割合はどうなっていますか?

A:医療機関・薬局等(訪問看護を含む。以下同じ。)にかかった際には、かかった医療費の一部について窓口でお支払いいただきます。

これまでは、窓口負担割合は1割又は3割となっており、具体的には現役世代並みの所得がある方は現役世代と同じように3割負担、それ以外の方は1割負担となっていました。

<窓口負担割合の見直しについて>

Q:令和4年10月1日以降、窓口負担割合はどのように変わりますか?

A:既に窓口負担割合が3割となっている現役並み所得者を除き、後期高齢者医療の被保険者で、一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。

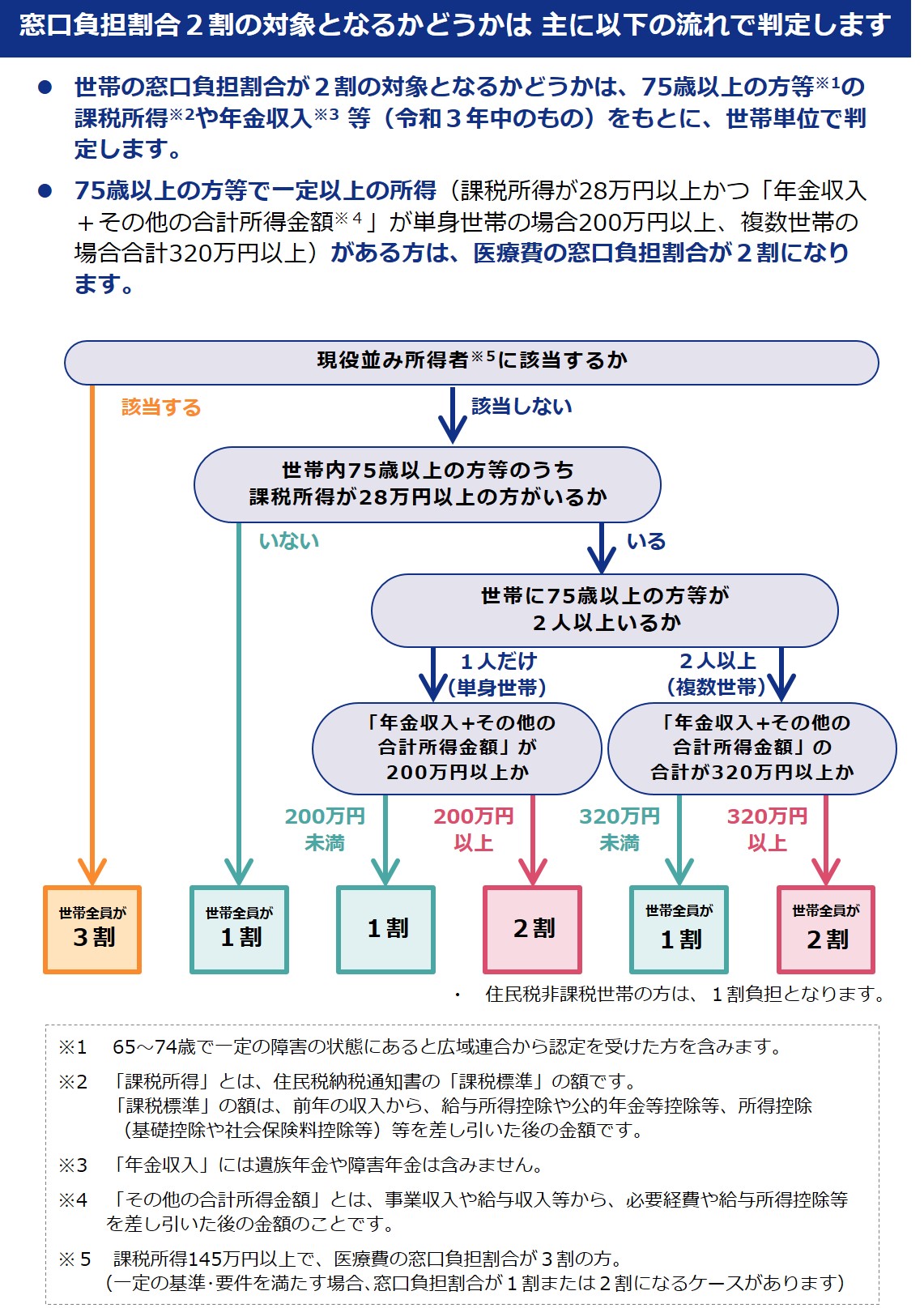

Q:どのような場合に、窓口負担割合が2割になるのですか?

A:窓口負担割合が2割となるかどうかは、「課税所得」や「年金収入とその他の所得金額の合計額」をもとに、世帯単位で判定されます。なお、遺族年金や障害年金は「年金収入」には含まれません。

負担割合が変わるのは、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

Q:自分の窓口負担割合がどうなるかは、いつ、どのように分かりますか?

A:ご自身の窓口負担割合については、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合又は市区町村から、見直し後の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、そちらをご確認ください。

Q:後期高齢者医療制度の被保険者というのはどのような方ですか?

A:原則として75歳以上の方となります。

また、65歳以上75歳未満の方でも、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた場合は、被保険者になります。

Q:どうして窓口負担割合の見直しがおこなわれるのですか?

A: 2022年度以降、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期高齢者の医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担する構造になっており、今後も負担が増えていくことが見込まれています。

今回の見直しは、現役世代の負担上昇を抑えるために、少しでも多くの方に「支える側」として、能力に応じた負担をしていただくことで、国民皆保険を未来に繋いでいこうというものです。

Q:見直し前の後期高齢者医療の窓口負担割合はどうなっていますか?

A:医療機関・薬局等(訪問看護を含む。以下同じ。)にかかった際には、かかった医療費の一部について窓口でお支払いいただきます。

これまでは、窓口負担割合は1割又は3割となっており、具体的には現役世代並みの所得がある方は現役世代と同じように3割負担、それ以外の方は1割負担となっていました。

<窓口負担割合の見直しについて>

Q:令和4年10月1日以降、窓口負担割合はどのように変わりますか?

A:既に窓口負担割合が3割となっている現役並み所得者を除き、後期高齢者医療の被保険者で、一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。

Q:どのような場合に、窓口負担割合が2割になるのですか?

A:窓口負担割合が2割となるかどうかは、「課税所得」や「年金収入とその他の所得金額の合計額」をもとに、世帯単位で判定されます。なお、遺族年金や障害年金は「年金収入」には含まれません。

負担割合が変わるのは、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

Q:自分の窓口負担割合がどうなるかは、いつ、どのように分かりますか?

A:ご自身の窓口負担割合については、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合又は市区町村から、見直し後の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、そちらをご確認ください。

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)

整備政令

令和4年1月~令和4年10月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第253号)

令和4年10月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第14号)

整備省令

令和4年4月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第154号)

整理省令

令和4年10月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(令和4年厚生労働省令第1号)

改正省令

令和4年1月施行:健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第181号)

令和4年10月施行:高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第109号)

問い合わせ

都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」