- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 食事にひそむキケン~おいしく安全に食べるヒント~

食事にひそむキケン~おいしく安全に食べるヒント~

第12回:総集編 食中毒予防の原則

たびたびニュースになる食中毒事件。発生しやすい時期や調理・保存方法などのポイントを押さえておけば防げるはず。

それぞれの時期に起きやすい食中毒と、その予防方法などについて紹介します。

きちんと守れば食中毒は防げる

楽しい食生活を守るためには、食中毒について正しく知ることが大切です。

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。細菌は、温度や湿度などの条件がそろうと食べ物のなかで増殖し、その食べ物を食べることにより食中毒が引き起こされます。一方、ウイルスは低温や乾燥した環境内で長く生存し、細菌のように食べ物のなかでは増殖しませんが、食べ物を通じて人の体内に入ると腸管内で増殖し、食中毒を引き起こします。

細菌が原因となる食中毒は夏場に、ウイルスが原因となる食中毒は冬場に多く発生しています。食中毒の原因となる細菌の代表的なものは、腸管出血性大腸菌やカンピロバクター、サルモネラ属菌などで、ウイルスの代表格はノロウイルスです。ほかにも、毒キノコやフグなどの自然毒、アニサキスなどの寄生虫なども、食中毒の原因となっています。このようにさまざまな原因物質によって、食中毒は一年中発生しているのです。

食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つの原則を守りましょう。

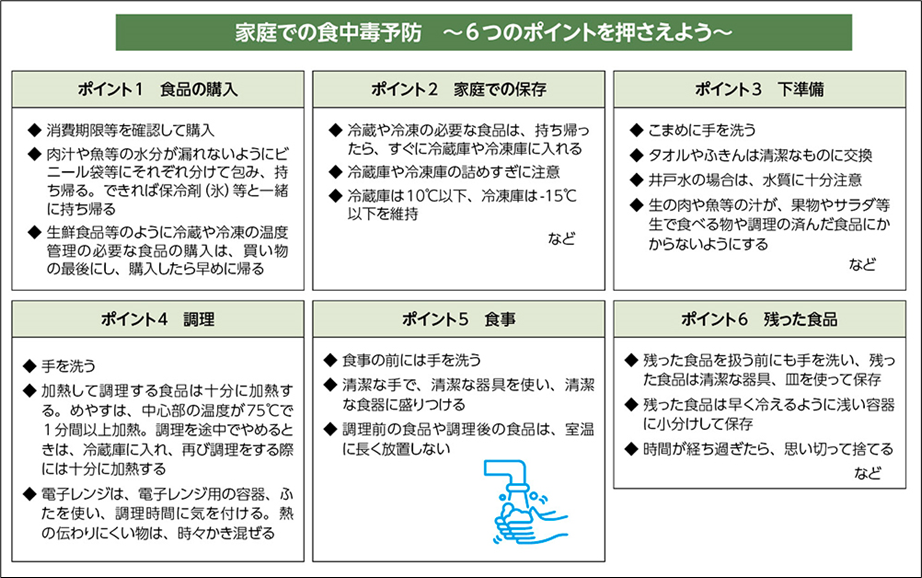

ノロウイルスの場合は、ごくわずかな汚染でも食中毒を起こしてしまうので、ウイルスを調理場内に「持ち込まない」、食べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」、食べ物にウイルスを「つけない」、付着してしまったウイルスを加熱して「やっつける」という4つの原則が重要です。さらに家庭では上記の6つのポイントを意識できると、より効果的です。

食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。

それでも、もし、おなかが痛くなったり、下痢をしたり、気持ちが悪くなったりしたら、医療機関に相談しましょう。

詳しい情報はこちら▶食中毒 厚労省

| 出典: 広報誌『厚生労働』2025年3月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |