- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- みんなで知ろう! からだのこと

みんなで知ろう! からだのこと

わたしたちの身近な病気や、からだの働きをわかりやすく届けます。

第7回 慢性腎臓病(CKD)ってなぁに?

第7回は「慢性腎臓病(CKD)」をテーマに、その症状や治療、予防について紹介します。

[theme]

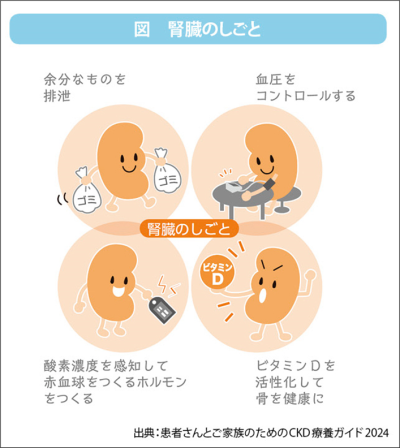

Q.腎臓はどんな働きをする?

A.腎臓は血液を濾過して、余分な水や尿毒素などの体に不必要なものをこし出し、尿として体外へ排泄することで、体のなかの環境を維持する重要な役割を担っています。尿を体外に排泄することで、体内の水分量やナトリウム・カリウムといった電解質、体の酸性・アルカリ性の調節を行い、体内が常に最適な環境となるように維持しています。

また、腎臓はレニンという血圧を上げるホルモンを分泌し、体内の塩分や水分量を調節することで血圧をコントロールするほか、エリスロポエチンというホルモンを分泌することで赤血球をつくる司令塔としての役割も担います。さらには骨を健康に保つ働きもあり、まさに“縁の下の力持ち”としてなくてはならない臓器です。

日本人の5人に1人は慢性腎臓病(CKD)

慢性腎臓病(CKD)とは、病院や健康診断などで行われる尿や血液などの検査で腎臓に異常を認め、その異常が少なくとも3カ月以上継続することで診断されます。一つの疾患の名称ではなく、腎臓の働きが徐々に低下していくさまざまな腎臓病を包括した総称です。日本腎臓学会の調査によると、日本人の5人に一人はCKDと言われています。

腎臓は「沈黙の臓器」と言われ、初期は自覚症状が乏しく、症状を自覚したときには既に病状が進行しているというケースも少なくありません。CKDが悪化すると余分な水や尿毒素が体にたまることにより、むくみやだるさなどの症状が出現します。末期になると呼吸困難感や、最悪の場合には心停止を起こしうるため、生命維持のために透析や腎移植が必要になります。

また、CKDの悪化で、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患を発症するリスクが上昇します。

[PickUp]

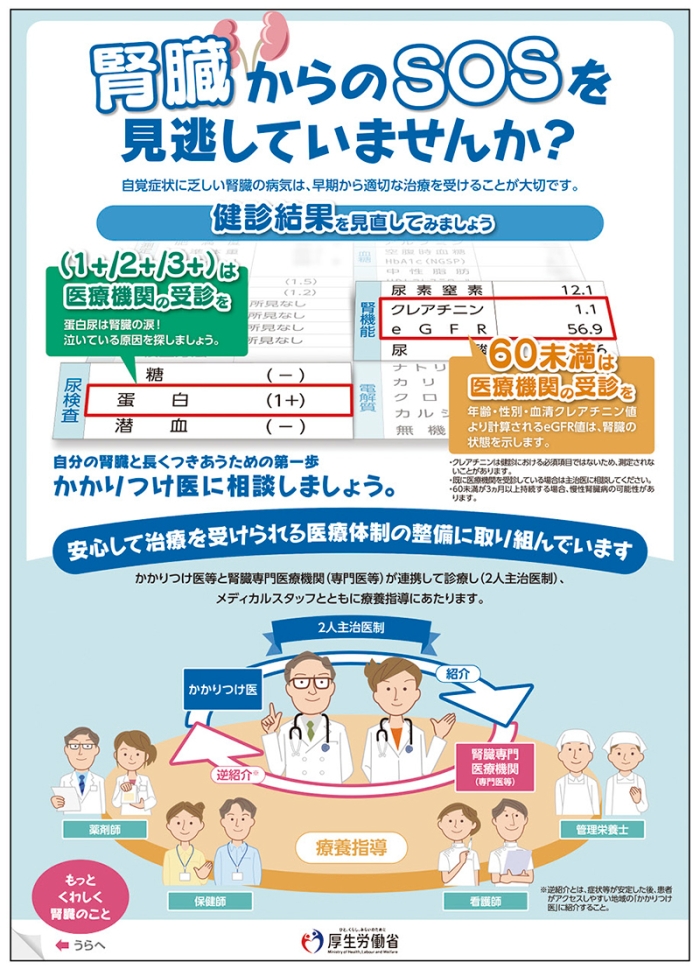

健診や人間ドックなどで自分の腎臓の機能(数値)を知る

自分の腎臓の機能を知るためには、血液検査でクレアチニンの濃度を測定します。クレアチニンの濃度と年齢・性別から推算糸球体濾過量(eGFR)という数値が計算され、eGFRの値が低いほど腎臓の働きは低下していると判断されます。eGFRは正常値がおおよそ100 mL/分/1.73㎡であることから、その値は腎臓の働きが「正常に比べておよそ何%か」を表しています。また、腎臓の障害を知るために、尿検査で蛋白尿の有無を確認することも重要です。CKDは多くの場合、eGFRの値が60未満もしくは尿蛋白陽性が続くことをもって診断されます。

腎疾患対策については、こちら

高血圧や糖尿病、睡眠不足などに要注意

健診で異常が指摘されたら医療機関へ

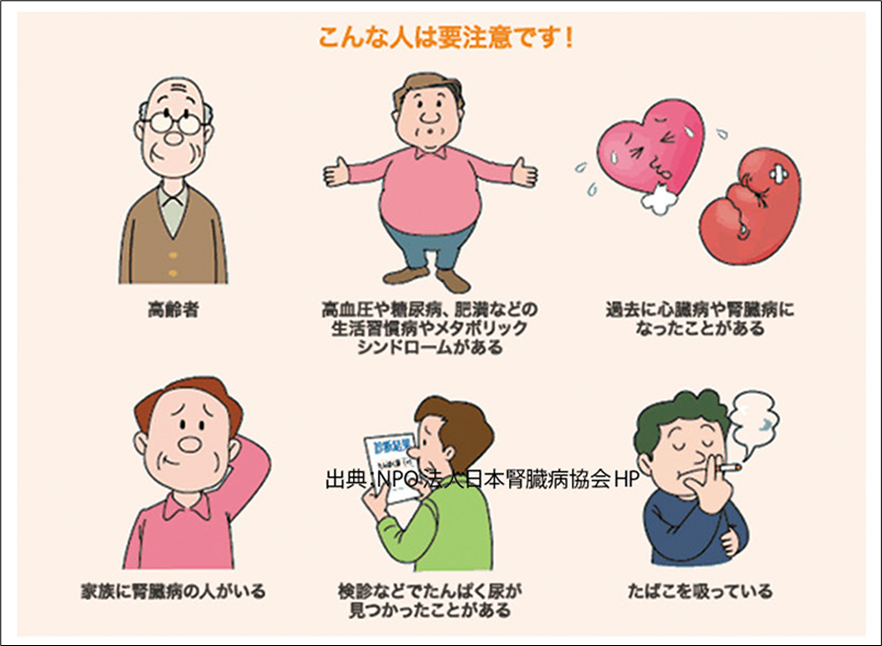

CKDの主なリスク因子として高血圧や糖尿病、肥満、喫煙、睡眠不足や過労などの身体的ストレス、加齢などが知られています。腎臓は細い血管が集まってできている臓器であり、高血圧が放置されていると徐々に腎臓の正常な構造が壊れてしまい、腎臓の機能がどんどん低下してしまいます。糖尿病や脂質異常症を合併している場合にはさらに注意が必要であり、生活習慣の改善や薬物治療などが重要となります。規則正しい生活習慣を心がけましょう。

CKDの進行を予防するためには、健康診断等で腎臓病を早期に発見し、早期に治療を開始することが重要です。尿検査でたんぱく尿や血尿(尿潜血)が陽性の人は腎臓や泌尿器系の病気が隠れている可能性があります。健康診断で尿検査の異常やeGFRの低下を指摘された場合には、診療所や病院を必ず受診するようにしてください。

原因(原疾患)によって

治療方法が異なる

CKDの原因(原疾患)に対する治療が重要です。CKDは糖尿病や高血圧、糸球体腎炎や遺伝などのさまざまな原因で起こり、それぞれ治療法も異なるため、蛋白尿やeGFRの低下を指摘されたら、病院で原因を調べてもらいましょう。糖尿病や高血圧によるCKD(糖尿病関連腎臓病や高血圧性腎硬化症)は、糖尿病治療薬や降圧薬を用いて治療します。また、腎炎など一部のCKDにはステロイド薬や免疫抑制薬による治療が必要になるものもあります。

原疾患の治療と並行して生活習慣の改善、食事治療を開始します。CKDの危険因子や合併症に対する治療のみならず、近年では原因によらずCKDに適用のある薬もあり、患者さんの状態に応じて、複数の薬を組み合わせた治療が行われます。CKDの治療は、薬によって腎機能の低下速度を緩めることが主となります。治療を行っていても、末期腎不全に至った場合には、生命維持のために腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)が必要となります。

監修:一般社団法人日本腎臓学会

| 出典: 広報誌『厚生労働』2025年3月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |