- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 災害時に現地で活動する 保健・医療・福祉支援チームの 成り立ちと取り組み(後編)

災害時に現地で活動する 保健・医療・福祉支援チームの 成り立ちと取り組み(後編)

本誌1月号の特集「災害時に避難先などで活躍した保健・医療・福祉支援チーム」では、昨年1月1日に発生した能登半島地震における13の支援チームの活動をレポートしました。

同特集に続き、前号(前編)と本号(後編)では、この13チームの平時における活動や最新動向などについてお伝えします。

写真は、能登半島地震におけるJMAT、JRAT、DHEAT、保健師等チームが撮影した、支援に入った被災地の様子

※全体は広報誌をご覧下さい

まとめ

大規模災害時の保健 医療 福祉活動の体制整備

~被災地の皆さんの命と健康を守るための取り組み~

本誌1月号から3号にわたってお届けしてきた災害時に現地で活動する保健・医療・福祉チームの活動。

最後に、この活動の厚労省における担当部局である厚生科学課から、この活動のカギとなる「調整本部」と新たに運用が始まった「D24H」について最新情報をお伝えします。

「保健医療福祉調整本部」の重要な役割

昨年1月の能登半島地震のような大きな災害が発生した場合、被災地の皆さんの命と健康を守るために必要となる取り組みは、「医療対策」「感染症対策」「歯科保健医療対策」「生活不活発病対策」「要配慮者・在宅被災者対策」「こころのケア」「食支援・栄養指導」など、多岐にわたります。

そして、それぞれの対策を担う支援チームが複数存在しています。

月刊『厚生労働』1月号でご紹介した能登半島地震での活動では、全国から支援チームが派遣され、県、市町、保健所や避難所などでご活躍いただきました。

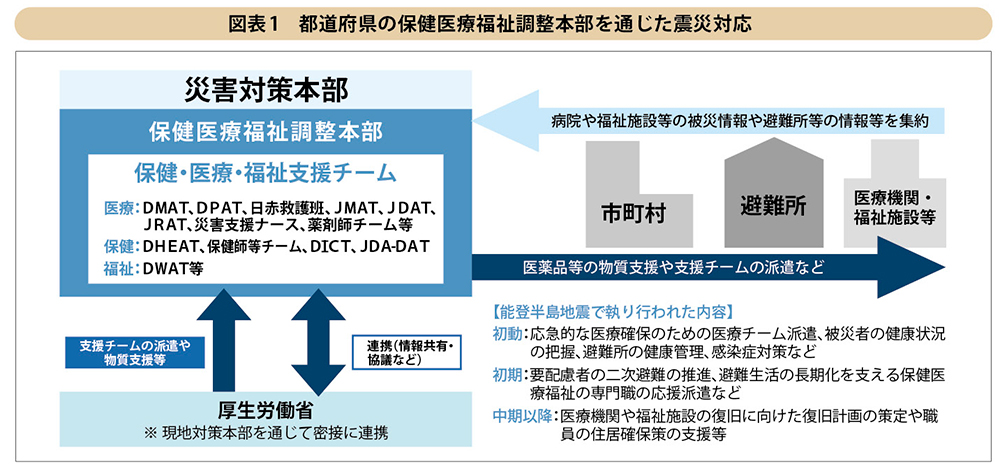

前記の複数の対策を同時並行で進めるためには、総合的な調整役が必要です。大規模災害時には、都道府県の災害対策本部の下に、保健・医療・福祉対策の司令塔である「保健医療福祉調整本部」が設置されます。

同調整本部は、災害時の保健医療福祉対策の大きな目的である、「防ぎ得た死と二次健康被害の最小化」に向けた活動を、各種保健医療福祉活動チームができるよう、関係機関との連携、情報の収集・分析、同活動チームの派遣調整などを一元的に実施します。

実際、能登半島地震においては、石川県が「保健医療福祉調整本部」を設置し、本部会議を計34回開催、情報分析や対応方針の策定などを実施しました。

同調整本部が機能することで、災害時の保健・医療・福祉対策における、

(1)目的を統一し協働的な戦略の展開

(2)情報の流れの整理

(3)支援の有効活用(支援の届かない地域や支援の重複を回避)

が実現され、結果として効果的な対策が実施できると考えています。

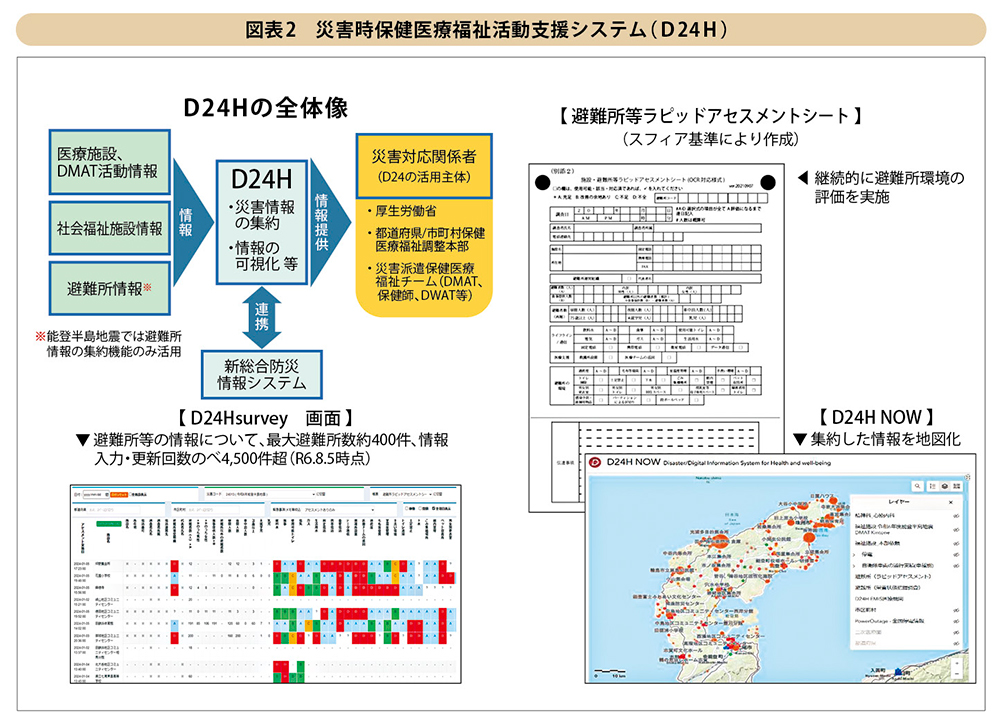

能登半島地震で始まったD24Hの活用

また、前記にある効果的な情報連携には、システムの活用が重要な課題となります。令和6年度より厚生労働省で本格運用することとしていた「災害時保健医療福祉活動支援システム(通称:D24H=ディートゥエンティーフォーエイチ)D24H:Disaster Digital Information System for Health and well-beingの通称」については、能登半島地震の発生直後より、避難所状況の把握のために機能の一部を解放して、石川県保健医療福祉調整本部、保健所などで災害対応に活用しました。

避難所などで活動するDMATや保健師等はD24Hのラピッドアセスメントシート(避難所のトイレ・ライフラインなどに関する情報を集約する統一様式)の項目に沿って、避難所情報を入力し、保健・医療・福祉の関係者間でリアルタイムに共有することで、避難所の衛生環境改善の取り組みにつなげました。

今後、避難所だけでなく、医療施設、社会福祉施設の被害状況などの情報をD24Hのシステムで集約し、災害時保健・医療・福祉対策を行っていただくため、システム環境整備やシステム活用ができる人材育成を強化します。

能登半島地震での保健・医療・福祉活動に関する課題を踏まえ、保健医療福祉調整本部による司令塔機能の強化、関係者間の状況共有などの取り組みの充実・強化を図っていきます。

| 出典: 広報誌『厚生労働』2025年3月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |