- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- どういうときに役に立つ?何がどう変わる?医療・介護DXを知り、 賢く受診する

どういうときに役に立つ?何がどう変わる?医療・介護DXを知り、 賢く受診する

医療機関での効率的な診療によって現場の医療機関の皆さんや患者さんの負担軽減を図りたい、自分の医療情報や家族の介護情報をスマホで確認したい――。これらを実現するため、医療・介護の現場では「DX」が進められています。本特集では、医療・介護DXの最新事情とその活用について患者・利用者の視点から考えます。

医療・介護分野のDXは 国民生活をより良くするカギ

DXは、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略称で、デジタル技術によってビジネスや社会、生活の形・スタイルを変える(Transformする)ことを言います。近年、さまざまな分野でDXが進められています。

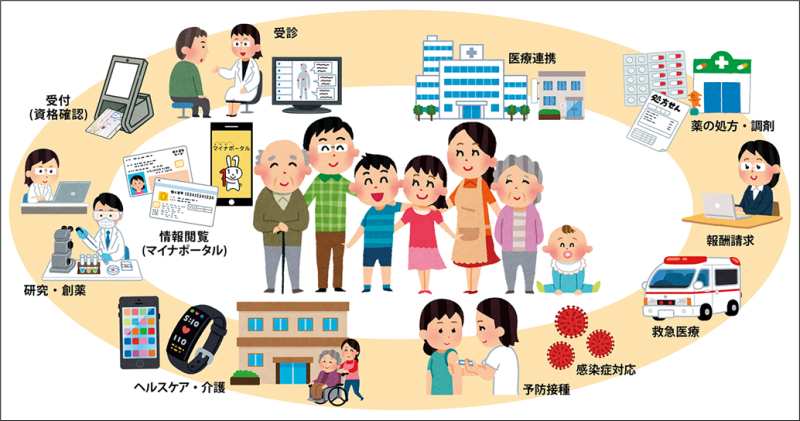

そうした状況下で「医療DX」は、保健・医療・介護の各段階における情報を最適化し、関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図ることで、国民の予防を促進し、質の高い医療やケアを提供することと定義され、(1)国民の更なる健康増進、(2)切れ目なくより質の高い医療等の効率的な提供、(3)医療機関等の業務効率化などをめざしています。

なかでも、「介護DX」は、今後も続く高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少を踏まえて、介護事業所・施設や自治体でICT(情報通信技術)などを駆使した業務の効率化をめざして取り組まれているものです。

医療DXにより、国民は自らの保健・医療・介護情報へのアクセスが可能・容易になり、それを健康維持・増進に活用することで健康寿命の延伸にもつながることが期待されています。

<Part1>

自分の医療情報を管理・共有する新時代

~さまざまな世代のメリット~

医療DXで、患者さんが受ける医療はどのように変わっていくのでしょうのか。医療DXを推し進める背景や、それによって変わるこれからの医療について、厚生労働省の担当者が解説します。併せて、医療DXが進むことによるメリットを紹介します。

解説者

久保 慎一郎(右):医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 主査

中西 正範(左):医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 主査

新型コロナの大流行で 情報連携の重要性を再確認

国では2017年からデータヘルス改革(これまで分散していた健康医療情報について有機的に連結することや、ICT等の利活用により、国民の健康寿命の延伸や効果的・効率的な医療・介護サービスの提供をめざすこと)に取り組み、医療のデータ活用を推進する仕組みの構築を進めていました。

そうしたなか、新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、国内の医療機関や介護施設、自治体などから、さまざまな情報を連携する必要がありましたが、それらの情報を活用する体制が十分でなく、情報連携を円滑に行うことができなかったという課題が浮き彫りになりました。

日本は自然災害も多い国であり、いつ次の有事がくるか誰にもわかりません。そのため、医療DXを進めていかなければ持続可能な社会を構築していくことは難しく、情報を連携する仕組みが重要であると再確認されたのです。

自分の情報を管理しながら 必要なときに必要な人で共有

医療DXが進んでいくことで、患者さんが自分の医療情報に関心を持つことや、患者さんの受ける医療の質が上がることが期待されています。

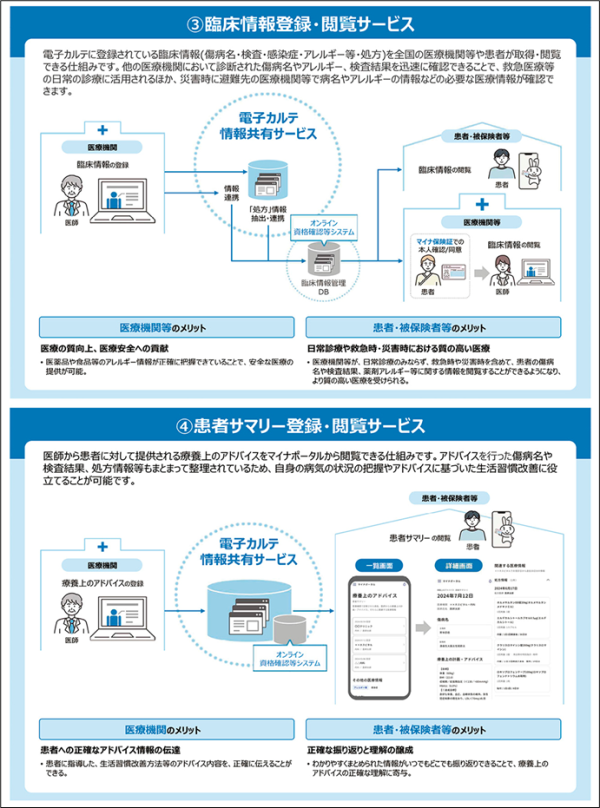

医療DXの柱の一つとして、全国医療情報プラットフォームがあります。医師などが情報を登録することで、患者さんの同意のうえで、他の医療機関の医師等が傷病名やアレルギー、検査結果などの情報を閲覧できるようになります。

患者さんが初めて受診する医療機関でも、「どのような病気を持っているのか」「どんなアレルギーがあるのか」「ここに来るまでにどんな検査を受けて、どんな数値なのか」などの情報を、医師に提供できるのです。医師は初めて診察する患者さんから、さまざまな情報を聞き取り、検査結果などを集約し診断・治療方法を考えますが、最初から情報を把握して診察を進められれば、効果的に診察を進められるだけでなく、今まで患者さんの記憶に頼っていた情報も正確に把握することができ、より患者さんに適した医療を正確に提供できるようになります。

また同様に、患者さんが自身のマイナポータルでいつでも自身の情報を確認できるようになります。それにより日頃から、ご自身の健康意識も高まり健康の維持・増進につながります。

ゆくゆくは、医療機関が紹介状を準備している間の待ち時間の短縮や複数の医療機関で同じ検査を受ける回数が少なくなるなど、患者さんが医療機関等に滞在する時間や費用などに影響が出てくる可能性もあります。

自分の情報をうまく管理しながら、必要なときに必要な人できちんと情報を共有していく。そうした仕組みの構築に向かって、国民と一緒に進んでいきたいと思っています。

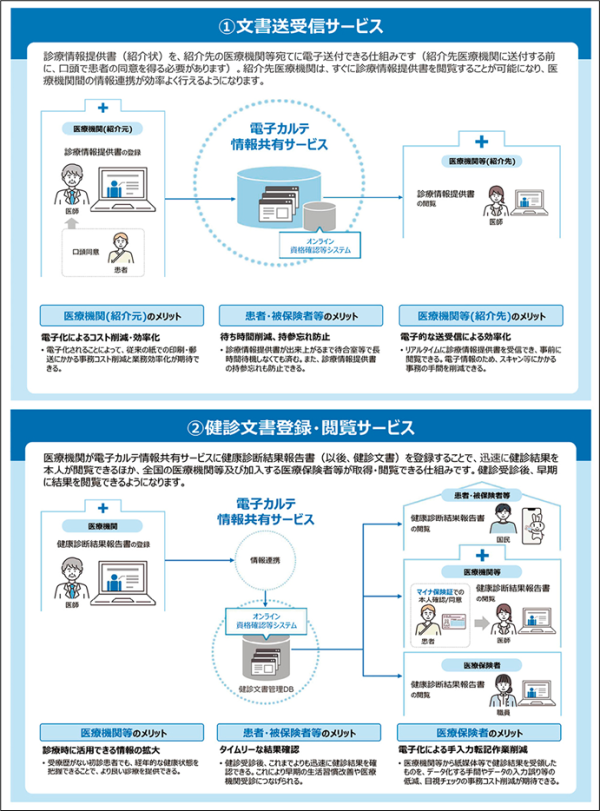

<「電子カルテ情報共有サービス」で出来ること>

「電子カルテ情報共有サービス」は、紹介状等の文書をオンラインで送受信することに加え、医療機関で記録された電子カルテ情報の一部を、マイナ保険証を使って本人が同意することで、全国の医療機関等で閲覧できる仕組みです。また、電子カルテ情報共有サービスに登録された情報は、マイナポータルを使ってご本人も確認することができます。

<各世代のメリット>~さまざまな世代のメリット~

現役世代

医療情報を蓄積・点検し健康意識の向上へ

持病があり、定期的に医療機関を受診する以外の方は、医療機関を受診する頻度は多くないでしょう。しかし、そのような方々でも思いもよらないタイミングでケガや事故などで受診する機会が生じることがあります。そのような救急時にも検査や薬剤、アレルギーなどの情報が共有されることで、正確な情報をもとに治療を受けられるようになります。

また、これまでよりも健診結果が迅速に共有され、紙の通知票を受け取るよりも早く確認できるようになり、また医療機関で実施したこれまでの健診結果が電子的に残るようになりますので、自身の健康管理に役立てていきながら、健康増進に努めていくことが可能となります。

高齢者世代

医療情報の共有で診療を円滑に

高齢になると、かかっている医療機関や診療科が複数あったり、幾つかの病気を持っていたり、服用する薬が多数あったりするなど、医療に関係する情報が多くなります。これらの情報を個人で把握・管理することは大変ですし、それぞれの医療者に「必要に応じて必要な情報を正確に伝える」というのも容易ではありません。

その点、医療情報を同意のうえで共有することができれば、診療時などにご自分で伝えられなかったり、つい伝え忘れたりした場合も、医療者が必要な情報を確認してくれます。また、診療の結果を家族に伝える際に、マイナポータルの情報を見せながら伝えるといった使い方もできるようになります。

<Part3>少子高齢化でも介護の質を保つ

~ICT化の背景を知る~

介護DXは、今後も続く、介護が必要となる高齢者の増加と、介護の担い手である現役世代(介護職員)の減少への備えとして必須です。介護にはどのようにDXが導入され、それが私たちの受ける介護にどのように影響するのかについて、厚生労働省の担当者に聞きました。

解説者

長嶺由衣子:老健局老人保健課 課長補佐

介護の質の維持・向上と提供側の業務負担の軽減

現在、介護分野は介護の担い手側(現役世代)が減少する一方で、介護を受ける側(高齢者)は増加している、というフェーズにいます。そして、この状況は団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年ごろまで続いていきます。

そうしたなかで、介護サービスを提供する方々の業務負担の軽減と、人口が減ったとしても提供される介護サービスの質の維持・向上をしていきたいという思いがあり介護DXに着手しているところです。

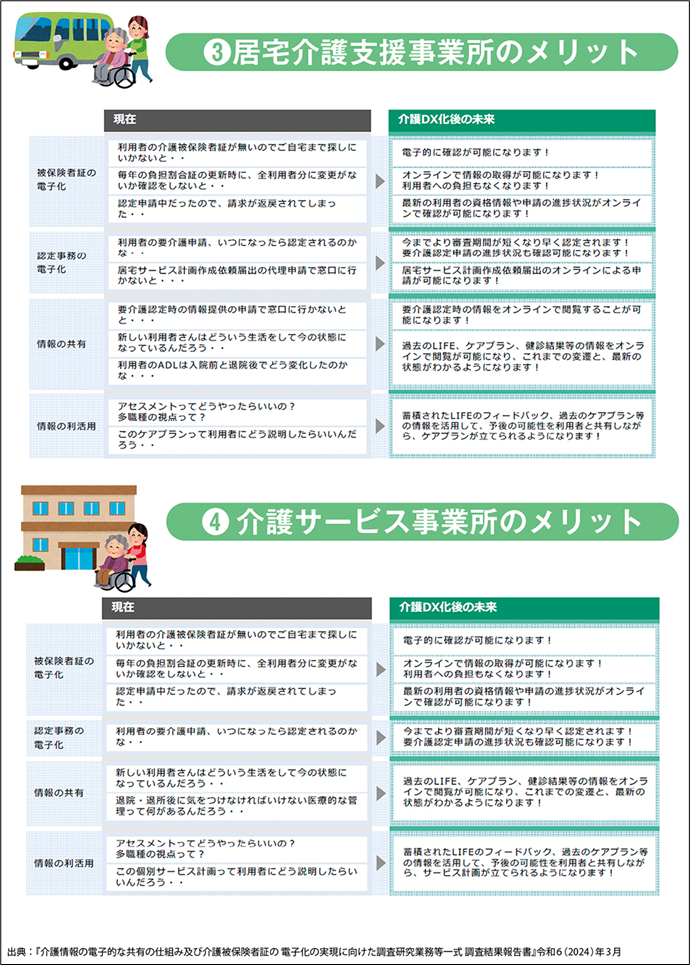

介護DXでは、利用者本人、自治体、介護事業所、医療機関などの関係者が利用者に関する情報を共有・活用できる情報基盤を整備し構築していくことに取り組んでいます。

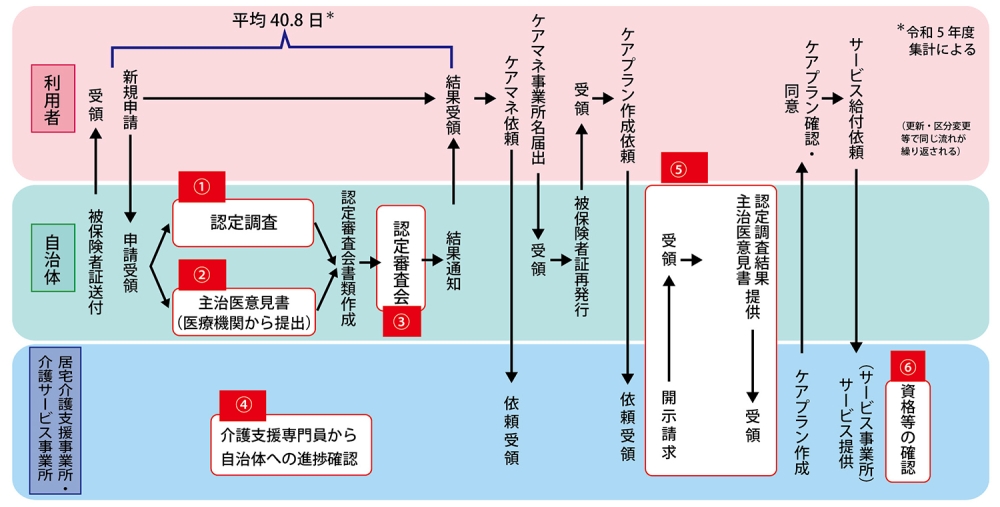

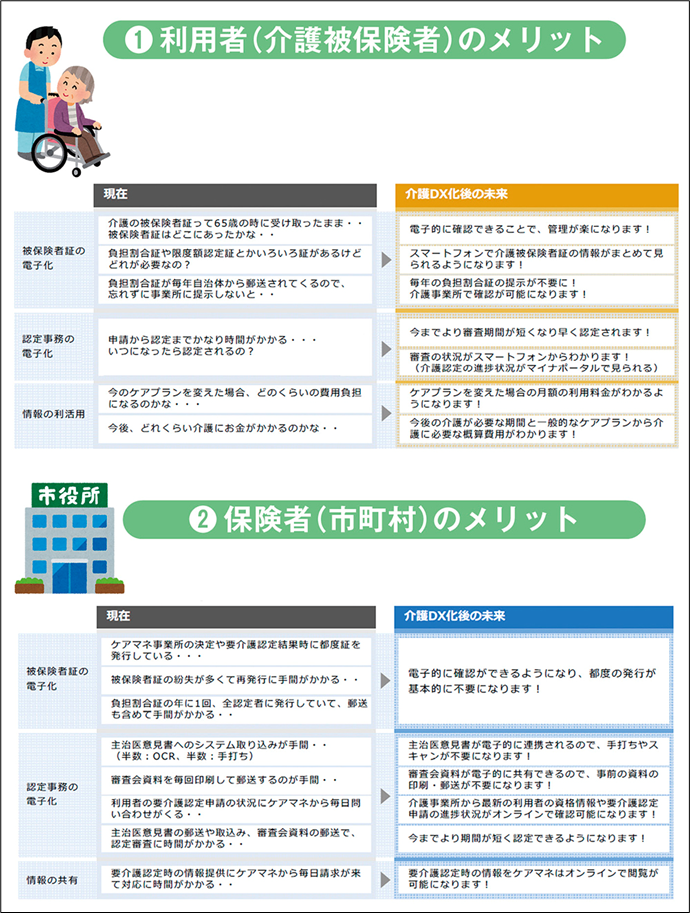

特に力を入れて行っているのが「要介護認定事務の電子化」です。皆さんが介護サービスを受けよう・受けたいと思った場合に、最初に受けなければならないのが「要介護認定」です。介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっており、要介護度が判定された後に、それに基づいたサービスの利用が始まります。これは、介護保険制度が始まった2000年から同じ仕組みで行っているもので、保険者である自治体が認定します。その人に必要な介護サービスが提供できるように適切な要介護度を出そうと、各自治体で段階を踏みながら認定をしています(図)。

先にお伝えしたように現在、高齢者の人口が増加していることで、自然と要介護認定の申請も増加し、自治体での対応もこれまで以上に時間がかかるようになっている状況です。「要介護認定事務の電子化」は、認定のさまざまな段階で発生していた「紙」での連絡のやり取りを電子化(図の(1)~(6))することで労力や時間の軽減を図り、認定する関係者にも、認定結果を待っている利用者にもよい効果をもたらすと考えられます。

また、認定に関係する書類が電子化することで、認定後にサービスの計画を立てるケアマネジャーへの情報の共有・公開をスムーズに行えるようになり、ケアマネジャーの方々の業務の負担軽減にもつながると考えています。

状態の変化など記録を 本人や家族が見られるように

介護の現場では現在、「科学的介護情報システム(LIFE)」(以下、LIFE)の導入を進めています。これは、利用者の状態やケア内容などを事業所が記録するデータで、全国規模で蓄積する大規模なデータベースになります。

介護事業所では、利用者一人ひとりの身体機能や認知機能、栄養や口腔の状態などを定期的に評価しているのに、それが可視化されておらず、「今どういう状況にあるのか」自身もご家族も知り得ませんでした。そこを少しずつ可視化して、ご本人やご家族にも見えるようにしていきたいと考えています。

また、見られることによって事業所の介護の質の向上に対する意識づけにもつながると思います。今はまだLIFEは、介護事業所が印刷してご本人やご家族に見せるという状態ですが、基盤ができれば、ご自身の情報がマイナポータルでも見られるようになります。

介護DXは、皆さんの生活や介護事業所、自治体の業務フローに沿ったDXにしたいと考えて進めています。便利になることに加えて、得られる情報が増え、得られた情報を活用して生活や介護サービスの選択肢を増やしていっていただきたいです。

| 出典: 広報誌『厚生労働』2025年2月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |