- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 「令和6年版 労働経済白書」を読み解く 人手不足への対応

「令和6年版 労働経済白書」を読み解く 人手不足への対応

「令和6年版 労働経済白書」のテーマは、「人手不足への対応」です。

同年は、経済社会活動の回復などに伴う人手不足の問題が再び顕在化しました。

本特集では、同年の労働経済の推移や特徴、人手不足の動向やその背景、人手不足への対応に向けた取り組みや方向性などについて、同白書から読み取れる情報を伝えます。

労働経済白書はこちら

<PART1>

令和6年版 労働経済白書から見えた

“長期かつ粘着的”人手不足の問題

2023年の労働経済の推移と特徴、「人手不足への対応」という分析テーマの設定背景と白書に込めたメッセージについて、「令和6年版 労働経済白書」の担当者に聞きました。

【解説者】

金子 翼

政策統括官付政策統括室

労働経済の推移と特徴における三つのポイント

——まず、「労働経済白書」とは何なのかについて説明をお願いします。

政府白書を分けると、主に二つのタイプがあります。

一つ目が政策に関する白書です。弊省だと「厚生労働白書」が代表的なもので、ほかに過労死や女性活躍関係の取り組みについても白書を出しています。これらは、一つひとつの課題についてどのような政策を出しているのかを公開するのが主な目的になっています。

もう一つは、「労働経済白書」のように〝分析白書〟に分類されるものです。主眼は、労働市場が今どうなっているかを「分析」するところにあります。

労働経済白書は、⑴一般経済・雇用・労働時間などの現状や課題について、統計データを使って分析する、⑵前年度の労働経済の動向を踏まえながら、中長期的な視点からその年のテーマを設定して分析を行う、という二本柱で構成されています。特に労使をはじめとする国民の皆さんに雇用や労働問題についての理解を深めていただけるように、春闘(「春季闘争」の略。全国で労働組合が毎年春に行う、賃上げ要求を中心とする闘争)をはじめとする労使の協議や、各企業における労務管理の改善の助けになるように心がけ、白書としてまとめています。

——「令和6年版」の白書の分析から見えた、2023年の労働経済の推移と特徴を教えてください。

主に三つのポイントがあると考えています。

一つ目は、2023年は以前に比べると経済活動が活発化したことが挙げられます。複数の要因がありますが、2023年は新型コロナウイルスの感染症としての位置づけが5類に移行したことによって、この感染症が流行した2020年から2022年に比べると経済活動がしやすくなったというのが一つの大きな理由であると思います。

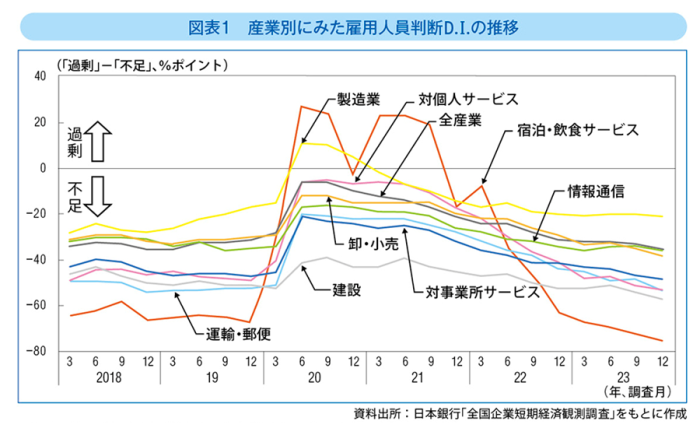

二つ目は、今回の白書のテーマとして取り上げている「人手不足への対応」という課題です。人手不足感は2010年代から継続しているところですが、新型コロナウイルス感染症が拡大した際に一度労働の需要が落ち込んだことによって、短期間ながら大きく人手不足感が改善されました。2023年はまた経済活動が活発化することによって、人手不足感が新型コロナウイルス感染症の拡大前よりも強まっており、特に宿泊・飲食サービス分野において強まっている傾向にあります(図表1)。

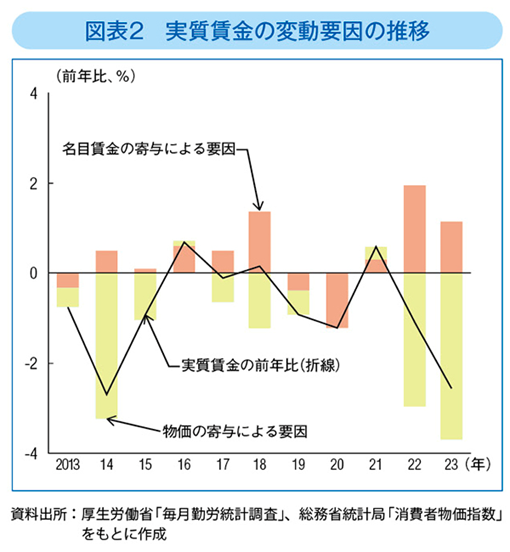

三つ目は、よくニュースでも伝えられていますが、2022年以降の円安や原材料価格高騰の影響が2023年も継続していることです。そのため、賃上げ率が以前と比べて高まり名目賃金は上がっていても、物価高の影響によって実質賃金は減少傾向にあると考えています(図表2)。

——今回の白書のテーマとして「人手不足への対応」が挙げられていますが、新たな課題というよりは長年言われてきた課題のように思います。今回あえて「人手不足」に焦点を当てた意図は何だったのでしょうか。

人手不足は以前にも取り上げられていますが、以前と比べて重大な社会問題になりつつあるということが挙げられます。

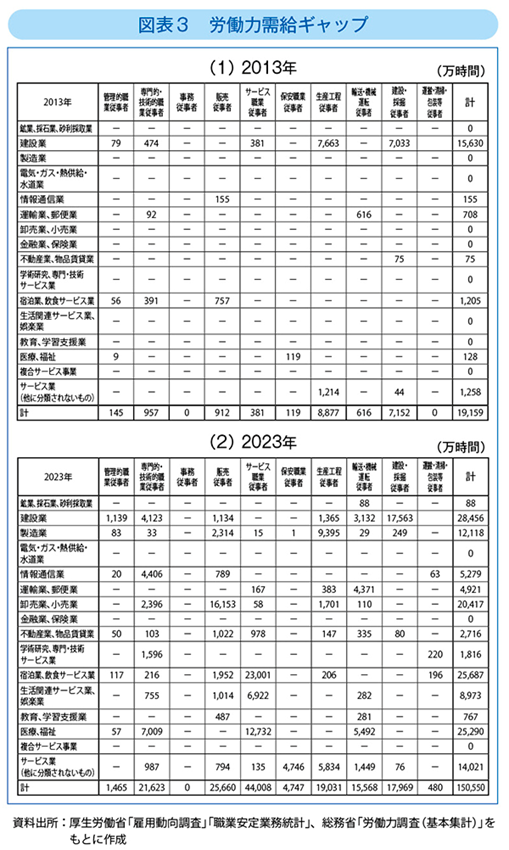

今回の白書で人手不足をテーマとするうえで重要なポイントが、以前と比べてかなり多くの産業・職種で人手不足感が強まっていると言える点です(図表3)。もちろん、産業によっては人が足りているところもございますが、近年の動向を見ると以前よりも全体的に人手不足感が強まっていると言えます。

——これまでにも人手不足が大きな問題になった時期がありますよね。

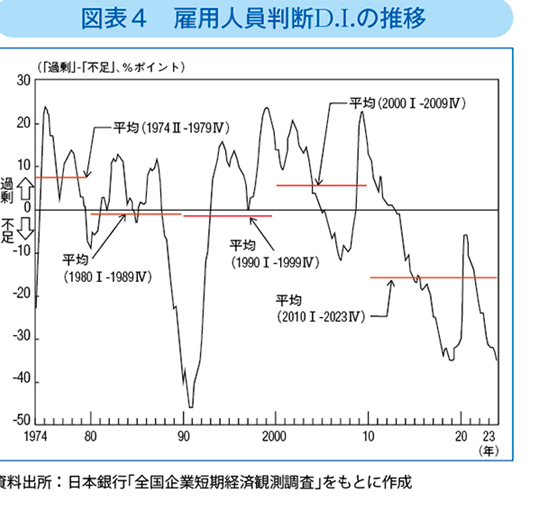

人手不足の局面については白書にも書いてあるとおり、2010年代以降以外でも1970年代前半(高度経済成長期末期)と、1980年代後半~1990年代前半(バブル経済期)にかけて人手不足が起こっていたということが見てとれます(図表4)。

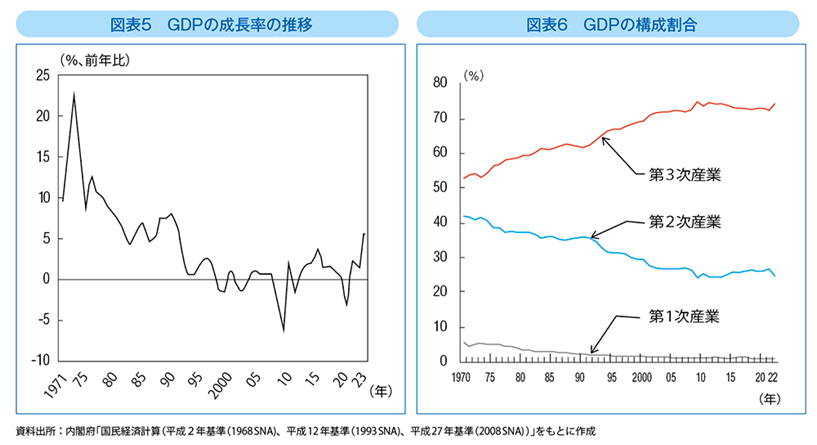

過去2回の局面は、景気の上向き(図表5)による超過需要やサービス産業化の進展(図表6)により人手不足が発生したということが、2010年代以降の局面とは異なるポイントです。経済の成長が鈍化することによって人手不足は解消されてきましたので、以前は景気の上向きと人手不足というのが密接に関係していた局面だと思います。

一方で、2010年代以降の人手不足の状況は、経済が好転しながらも人口減少のなかで高齢化が進みつつあることを踏まえ「短期かつ流動的」であった過去の局面と比べて「長期かつ粘着的」であり、欠員率が示す程度以上に深刻となっている可能性があります。

<動画版「令和6年版 労働経済の分析」>

厚生労働省は、2024年9月に公表した「令和6年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の解説動画を作成し、2024年12月から公開しています。この動画では、5つのトピックを取り上げ、分かりやすく解説しています。

■ 動画の構成

1. 3分で読み解く!令和6年版労働経済白書

2. 日本はどれくらい人手不足なの?

3. どうする?日本の人手不足―介護分野編―

4. どうする?日本の人手不足

―小売・サービス分野編―

5. 人手不足で給料は上がるの?

動画はこちらから

| 出典: 広報誌『厚生労働』2025年1月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |