- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 未来(あした)のつぼみ

未来(あした)のつぼみ

今話題の「最低賃金」に関する 仕事に取り組む

大きな制度改正に限らず、日々の地道な積み重ねが厚労行政の可能性を広げています。ここでは、厚生労働省の若手職員たちの取り組みや気づきを紹介します。

亀谷佑人

労働基準局賃金課 政策係

働くうえできっと誰もが一度は見聞きしたことがある「最低賃金」。賃金課では主に、この最低賃金に関する仕事をしています。

最低賃金というと、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類が存在しますが、皆さんになじみがあるのは前者かと思います。都道府県ごとに決められ、それを下回る額は認められません。例年10月ごろに改定がなされており、たとえば東京都では、「都内の最低賃金は○○円になりました」とマスコミ各社が揃って報道するほか、近年の物価上昇の背景もあり国会でも多く取り上げられるなど、今や世間からの大きな関心事項の1つでもあると言えます。

賃金課では、最低賃金の改定について議論する「中央最低賃金審議会」の運営をはじめ、最低賃金の周知用ポスターやCM作成等の広報、支援策である助成金制度の運営など、さまざまな事業を行っています。

私の係は、課の窓口として法令や国会関係、広報、研修など、課の内外をつなぐ役割を主としています。このほか、特に印象的なものとして審議会の運営や国会業務があります。

審議会については、関係団体の代表者が集まるためとても緊張感があります。委員の皆さまは代表として参加している以上、各々背負うものもあり、とはいえお互いの主張には理解を示しつつ、さまざまなデータに基づいて議論を行います。この議論の材料となるデータを賃金課が提出しており、「最低賃金とはこうして決まっていくのか」と直接肌で感じることができます。

国会業務については、そもそも近年、最低賃金を国会で取り上げられることが多くなってきていると感じています。そのようななか、自分たちが作成した答弁をもとに大臣が発言され、無事終えたときには大きな達成感が得られます。ちなみにこの国会業務ですが、答弁作成の過程も効率化され、霞が関全体でも無駄をなくし改善していこうという取り組みもあるため、実際やってみると、世間一般で抱かれているものとは変わった印象を受けるはずです。

最低賃金法には「労働者の生活の安定」「国民経済の健全な発展に寄与」といった規定があります。引上げを求める声や、上げたくても上げられないという声は日々たくさん届いています。誰もが納得できる最低賃金の実現は難しいかもしれませんが、日頃からデータの収集や支援策の考案を通じて、より多くの方に納得いただけるよう、これからも取り組んでいきたいと思います。

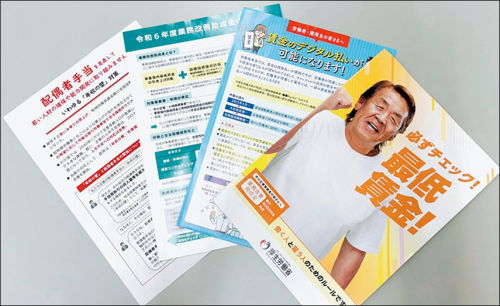

令和6年度版最低賃金周知広報資料と各種リーフレット

労働基準局 広報キャラクター たしかめたん

| 出典: 広報誌『厚生労働』2024年12月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |