- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 上司から同僚から社内から社外から…… 調査から読み取る 職場におけるハラスメント対策

上司から同僚から社内から社外から…… 調査から読み取る 職場におけるハラスメント対策

現在、職場におけるハラスメント対策の実施は、すべての企業(事業主)にとって義務になっています。

そのため、企業はさまざまなハラスメント防止の取組を行っていますが、労働者などからのハラスメントに関する相談は後を絶たない状況です。

本特集では、12月の「職場のハラスメント撲滅月間」に合わせて、職場におけるハラスメントの現状と対策(企業向け・労働者向け)を紹介し、ハラスメント対策に取り組む重要性を訴えます。

<職場におけるハラスメントとは?>

(1)パワーハラスメント(パワハラ)

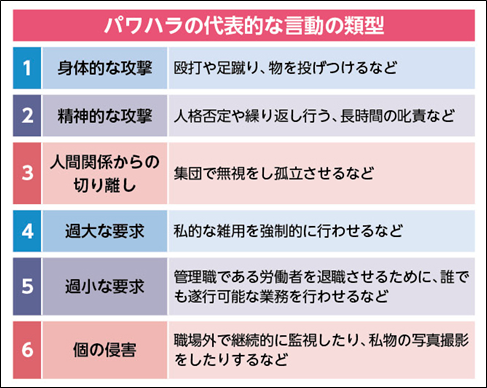

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる [1]優越的な関係を背景とした言動であって、[2]業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、[3]労働者の就業環境が害されるものであり、[1]から[3]までの3つの要素を全て満たすものをいいます。ただし、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントに該当しません。

(2)セクシュアルハラスメント(セクハラ)

職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。

「性的な言動」は、たとえば、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(うわさ)を流すこと、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどの「性的な内容の発言」や、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為などの「性的な行動」が該当します。

(3)妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント

職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児・介護休業などの利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児・介護休業などを申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。

また、妊娠したことを伝えたら契約が更新されなかった、育児休業を取得したら降格させられた、などは不利益取扱いに該当し、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反となります。

<Part1>

企業・労働者の声 職場におけるハラスメントの現状

Part1では、「令和5(2023)年度 職場のハラスメントに関する実態調査」の結果をもとに、職場におけるハラスメントの現状と対策について、企業・労働者の回答から読み解きます。

6万件超の相談件数

ハラスメント対策は緊急課題

職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどのさまざまなハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなどの人権にかかわる許されない行為です。

また、企業にとっても職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

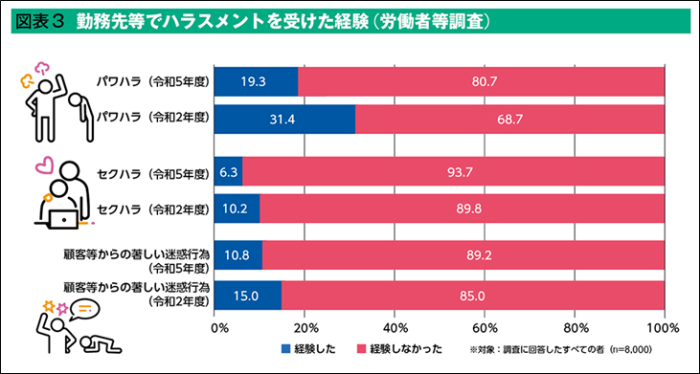

厚生労働省では、令和2(2020)年度に行った「職場のハラスメントに関する実態調査」から3年が経過し、ハラスメント対策に取り組む企業やハラスメントを受けている労働者の状況も変化していると考えられることから、令和5(2023)年度に本調査を実施しました。本調査によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した労働者の割合は19.3%でした。また、令和5年度の都道府県労働局におけるパワーハラスメントの相談件数が6万件を超えるなど、ハラスメント対策は喫緊の課題となっています。

ハラスメントのある職場の

特徴(問題)が浮き彫りに

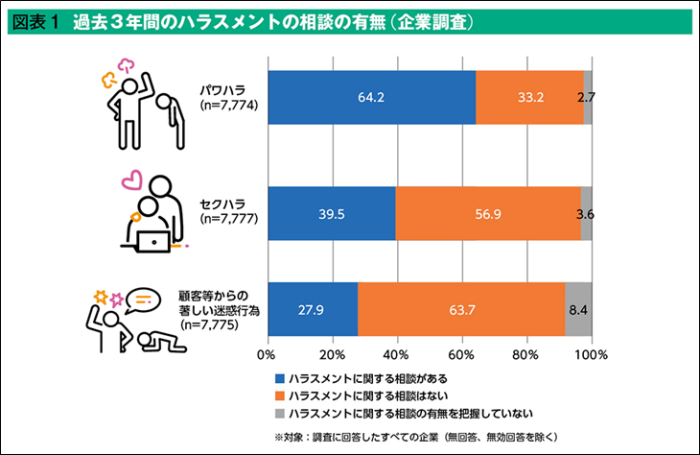

本調査では、過去3年間にハラスメントに関する相談があったと回答した企業の割合は、パワハラが64.2%、セクハラが39.5%、顧客等からの著しい迷惑行為が27.9%となっています(図表1)。

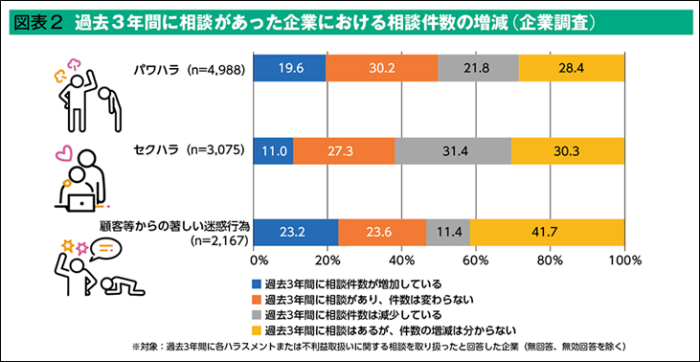

ハラスメントの相談があった企業における相談件数の過去3年間の増減の傾向をみると、パワハラとセクハラでは「件数が減少している」割合が「件数が増加している」割合よりも高くなっていますが、顧客等からの著しい迷惑行為では「件数が増加している」割合(23.2%)が「件数が減少している」割合(11.4%)に比べて大幅に高くなっています。(図表2)。

一方で、労働者が過去3年間に勤務先等でハラスメントを受けた経験は、令和2年度調査と比べると、パワハラが19.3%(12.1ポイント減)、セクハラが6.3%(3.9ポイント減)、顧客等からの著しい迷惑行為が10.8%(4.2ポイント減)となっており、ハラスメントを受けたと回答した労働者の割合は減少しています(図表3)。

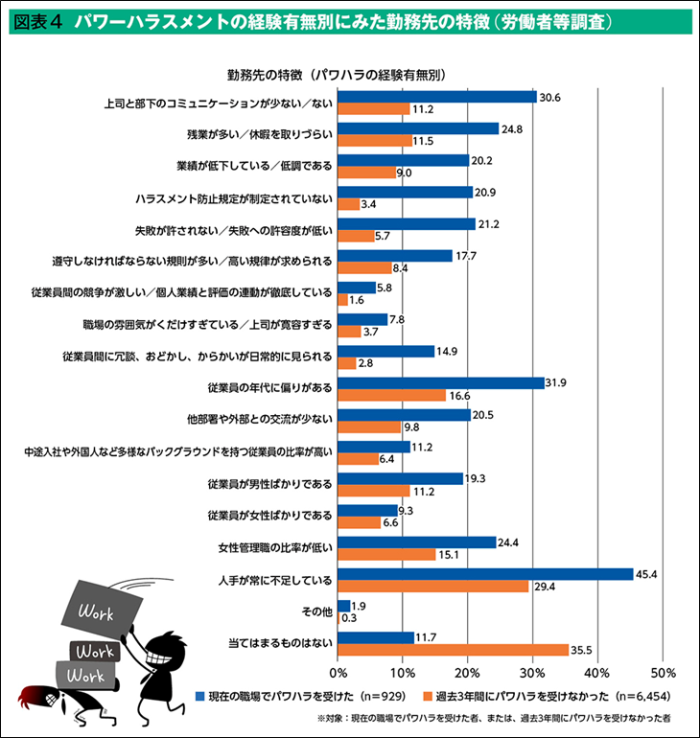

勤務先でパワハラを経験した労働者の勤務先の特徴をみると、パワハラを経験した者と経験しなかった者の回答の差が10%以上ある特徴が浮き彫りになっています。たとえば、「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない」、「残業が多い/休暇を取りづらい」、「業績が低下している/低調である」、「ハラスメント防止規定が制定されていない」、「失敗が許されない/失敗への許容度が低い」、「従業員間に冗談、おどかし、からかいが日常的に見られる」、「従業員の年代に偏りがある」、「他部署や外部との交流が少ない」、「人手が常に不足している」などといったものです(図表4)。

互いに尊重し合うことで

ハラスメントのない職場へ

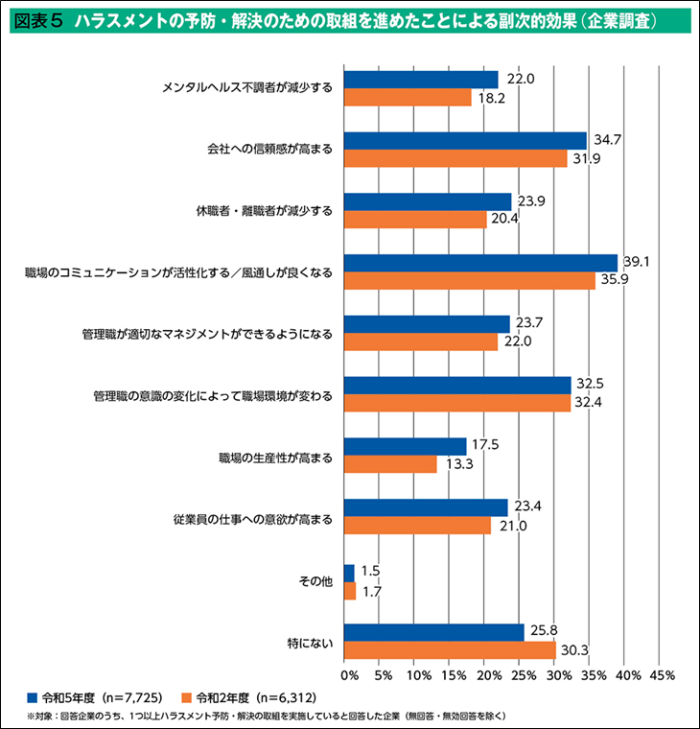

ハラスメント予防・解決のための取組を進めたことによる副次的効果については、令和2年度調査と比べると、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」が39.1%(3.2ポイント増)と最も高く、次いで「会社への信頼感が高まる」が34.7%(2.8ポイント増)となっています。「その他」と「特にない」を除く全ての項目で、ハラスメント予防・解決の取組を実施することによる副次的効果があると回答した企業割合が増加しています(図表5)。

労働者調査において、勤務先でパワハラを経験した労働者の勤務先の特徴をみると、「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない」と回答した割合が高いことなどが挙げられていますが、企業調査から、ハラスメントの予防・解決の取組を進めることにより、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」と回答した割合が高くなっていることがわかります。このことからも、ハラスメントの予防・解決の取組を進めることで、職場環境の改善が期待されるところです。

企業の皆さまは、ハラスメント防止対策について必要な措置を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先など、仕事をしていくなかでかかわる人たちとお互いを尊重し合うことで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

| 出典: 広報誌『厚生労働』2024年12月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |