- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 意思表示で生き方を考える 命や思いを大切につなぐ移植という方法

意思表示で生き方を考える 命や思いを大切につなぐ移植という方法

1997年に臓器移植法が施行されてから、本年10月で27年となります。

この間、臓器移植の認知度は上がってきていますが、臓器移植を希望して日本臓器移植ネットワークなどに登録している人は約1万8,000人なのに対して、脳死下および心停止下における臓器提供件数は年間で約150件に留まっております。

また、角膜疾患による視覚障害者は約1万9,000人おり、角膜移植を心待ちにしている人が約2,000人いると言われています。

本特集では、10月の「臓器移植普及推進月間」に合わせて、臓器移植・角膜移植の正しい知識や現状、当事者や支援者(医療者や臓器移植コーディネーター)の声、臓器提供の意思表示をすることの重要性についてお伝えします。

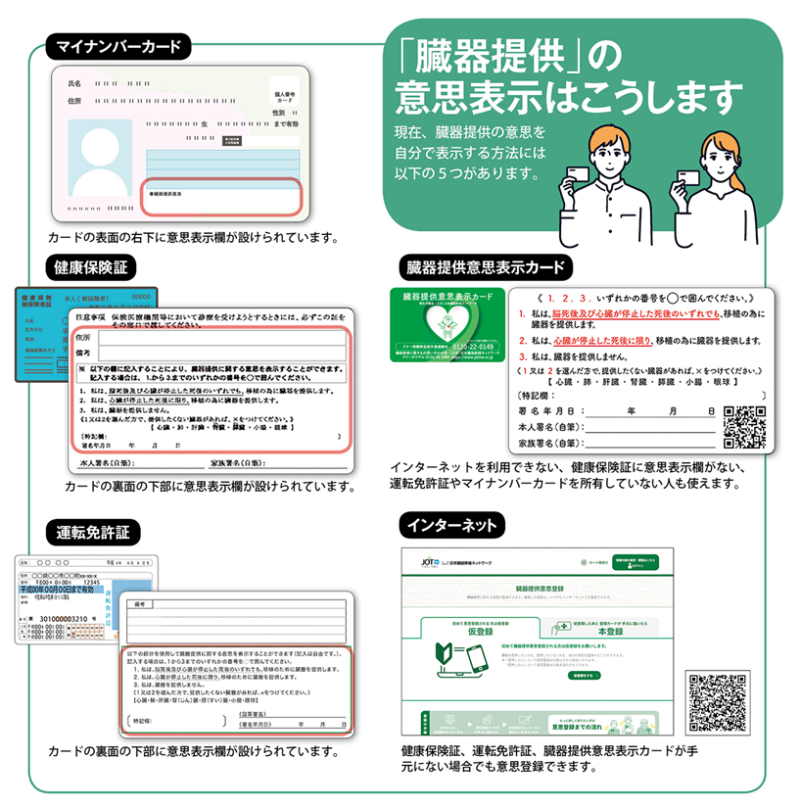

「臓器提供」の意思表示はこうします

提供したい・したくないの 意思表示をしている人は10%

臓器移植とは、病気や事故によって臓器の機能が低下し移植でしか治らない方に、ほかの人の臓器を移植することで機能を回復させる医療で、善意による臓器の提供、そして、広く社会の理解と支援があって成り立つものです。

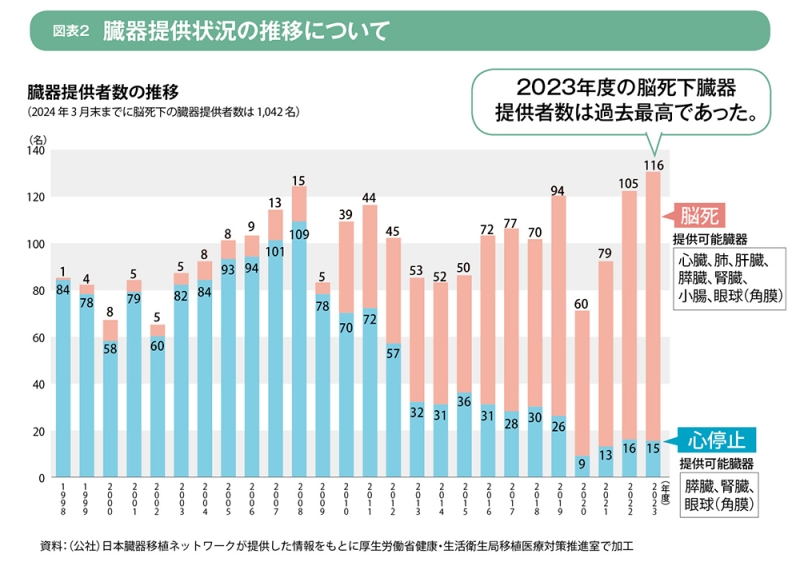

日本では、臓器移植法が施行されて以降、多くの方々の理解や協力もあり、昨年度は脳死下での臓器提供者数も116人と、2年連続で過去最多を記録しています。2021年度に実施した内閣府の世論調査でも、仮に自分が脳死と判定された場合または自分の心臓が停止し死亡と判断された場合に臓器を提供したいと回答した者の割合は、全体の40%程度いました。

その一方で、同調査によると、臓器提供の意思表示(上図)をしている人の割合は、まだ10%程度にとどまっているという現状もあります。

次ページ以降では、一人ひとりが臓器提供についての自身の意思や意思表示を考えるヒントとなるように、臓器移植の現状や意思表示の重要性、当事者たちの声を紹介します。

<PART 1 解説1>

臓器移植を正しく知ってもらうために~意思決定・表示のためのヒント~

臓器移植に関する意思決定・表示をするためには、まず現状を知らなければなりません。

パート1では、臓器移植の現状や、国として力を入れている取り組みなどについて、厚生労働省の担当者に聞きました。

解説:金村 侃(かなむら つよし)

健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室

提供される臓器を確実に つなげる体制構築をめざす

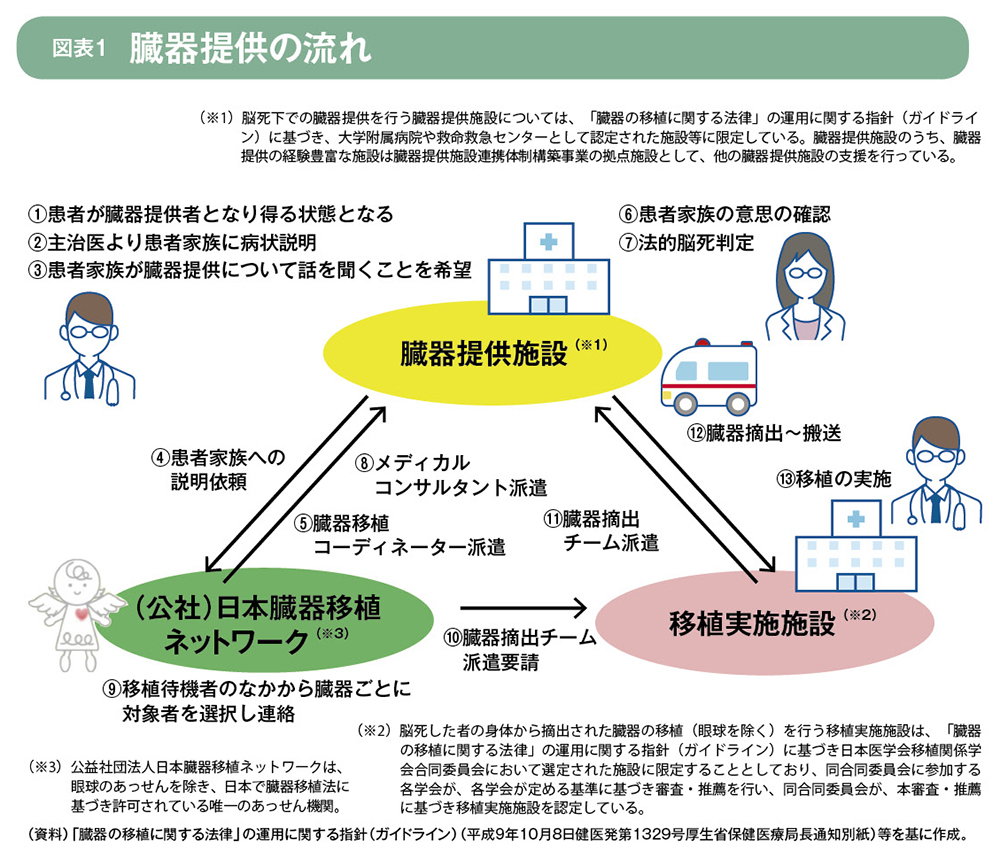

臓器移植は、臓器提供施設、移植実施施設と日本臓器移植ネットワークやアイバンクなどの臓器あっせん機関が連携して行っています(図表1)。ドナーの方々、またドナーのご家族の方々の尊い意思を活かすためにも、関係各所の迅速な対応と連携が臓器移植の実施には不可欠です。厚生労働省では現在、この体制の整備に力を入れています。

主な取り組みの一つとして、「臓器提供施設連携体制構築事業」というものがございます。脳死下臓器提供施設として要件を満たしている医療施設は2023年度末時点で全国に906施設あるのに対して、脳死下臓器提供の経験がある施設は約300施設となっており、脳死下の臓器提供を実施する施設に偏りが生じております。そのため、臓器提供の経験が豊富な施設から、経験が少ない施設等に対してノウハウを共有したり人材を派遣するなど、体制を強化する取り組みを実施しております。

このような取り組みを通じて、ドナーの方々、またドナーのご家族の方々の意思を確実に活かすことができる体制の整備を進めることで、臓器移植を希望している患者さんが一人でも多く、少しでも早く移植を受けることができるよう取り組んでまいりたいと思っています。

また、国民の皆さまには、ご自身の臓器提供の意思について考え、表示をしていただきたいということを、これまで以上に発信していきたいと思っています。臓器提供の意思表示は、たとえ「しない」という選択であっても表示をしていただきたいですし、できれば身近な人とその話をしていただきたいです。

ご本人が「提供する」と意思表示している場合、臓器提供をする・しないの最終決定は、残された家族がすることになります。たとえ「提供する」と意思表示をしていても、家族が「提供しない」と決めれば提供することはできません。突然迫られる選択に家族が悩まないように、そして、決断した結果に「本当によかったのか……」と悩み続けないように、ご自身の意思は事前に話しておくのが望ましいと思いますので、大切な人と意思表示について納得できるまで話し合ってみてください。

臓器移植は、提供者の「善意」による医療です。決して提供を強いるものではありませんし、ご本人が「提供しない」と意思表示している場合は臓器が提供されることはありません。移植の現状を知り理解を深め、パート2・3の当事者や支援者の声を踏まえていただいたうえで、皆さま一人ひとりに自分の意思(命)と向き合い、意思表示について考えてみていただきたいです。

| 出典: 広報誌『厚生労働』2024年10月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |