- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- Approaching the essence─「社会のリアル」に学ぶ─

Approaching the essence─「社会のリアル」に学ぶ─

不登校・ひきこもり支援から見えるもの

厚生労働省は、国民生活に最も身近な省庁と言われますが、日々の業務で、一人ひとりの暮らしという視点を意識することが減っています。暮らしを支える社会のセーフティネットも弱まるなか、厚労行政の将来を担う職員が「社会のリアル」から学ぶ勉強会を、人事課と広報室で定期的に開催しています。今回は第六回勉強会の様子を紹介します。

<「親をおりる」

親子が“生きあう”関係を築く>

長年にわたり不登校の子どもやひきこもりの若者、その親の相談活動に取り組んできた明石紀久男さん。親と子が、お互いを尊重しあえる関係を築いていくためには――実践から見えてきた手がかりをうかがいました。

特定非営利活動法人遊悠楽舎代表理事

一般社団法人インクルージョンネット

かながわ理事

明石 紀久男さん

あかし・きくお●1950年、神奈川県生まれ。1998年から「不登校児童やひきこもり者」とその家族の相談活動を始め、2001年、フリースペース遊悠楽舎(後にNPO法人化)を神奈川県逗子市に開設。2008年から2011年まで横浜市の若者支援施設で相談員を務める。2011年、内閣府のモデル事業・パーソナルサポートサービス(横浜市)にパーソナルサポーターとして参加。その事業をきっかけに設立された一般社団法人インクルージョンネットかながわで代表理事を務める(現在は理事)。子どもから若者、障害者、高齢者まで家族全体を応援するソーシャルワーカーとして活動している。

「休む」を許さない社会

私が代表理事を務める特定非営利活動法人遊悠楽舎は、不登校の子どもやひきこもりをしている人とその家族を対象に相談事業を行っています。現在は相談のみですが、18年間にわたり居場所を提供する活動にも取り組んできました。

この活動を始めたきっかけは、1986年に中野区立中野富士見中学校で起きた「葬式ごっこ」事件です。教師も児童も全員参加して一人の少年をいじめ、自死に追いやった痛ましい事件でした。その時から、追い詰められている子どもが安心して過ごせる居場所を用意する必要があると強く感じていました。

あの事件から35年経った今も、いじめと子どもの自死は増加し続けています。その背景にあるのは、私たちが生きている社会の生き苦しさです。

居場所活動をしていたときに気づいたのは、子どもたちが「休みたい」と思っていることでした。物理的には休む時間があるものの、実は休めていません。休まずに働くこと、休むのはよくないこと、休まずに何かができるようになることを求め続ける生き苦しい環境のなかで、子どもたちは毎日を過ごしています。

そこで、私は居場所にやってくる子どもたちに対して一方的に指示をしない、価値観を押しつけない、何かをさせようとしない、ただ近くに大人の息遣いだけがあるという環境をつくり、「休む」を実践していきました。彼らと過ごすことによって、私たちは「休むこと」と「弱さ」の大切さを見失っていることに気づかされたのです。

まず気持ちを受けとめる

遊悠楽舎を運営しつつ、2008年からは横浜市の若者支援施設で相談員を始めました。施策が就労支援の方向に向かっていくなかで、ニートやひきこもりの若者たちと話をすることによって、彼らの気持ちはどこにも届いていない、置いてきぼりにされていることに気がつきました。

どうにかして就労させて社会に復帰させる。この単純な方程式の支援には大いに疑問を覚えます。なぜ働けないでいるのか、なぜ周囲の環境とのかかわりを断とうとしているのか。彼らの想いをしっかり聴き、肯定して受けとめていく作業が支援には必要です。

ひきこもるという行為は生き苦しい環境からの撤退だ、と私はとらえています。しかしながら、社会は、彼らを生きづらさに負けている、現実から逃げている、甘えている者ととらえています。社会は彼らにたくましく生きていく強さを求めているため、弱さが許せないのでしょう。

その背景に何があるのでしょうか。不登校の子どもやひきこもりの若者など、社会とのかかわりを断っている者たちの「気持ち・想い」を理解できないのは、話しあいが圧倒的に欠如しているからです。家庭、学校、企業などのどこを見ても、正直な自分を吐露して話しあうことができない環境のなかに私たちはずっと置かれています。実際の支援のなかでも、言葉が葬られていると強く感じています。

親を「おりる」こと

親が親でいる限り、子どもは子どもでい続けなければならない。親子はその縛りのなかにいます。不登校やひきこもりという「問題」を抱えている家庭では、親や支援者は問題に目を奪われて、どうにかして解決しなければという切実な思いを持ちながら日々を送っています。しかし、「解決したい私」に縛られている限り、本人たちは置き去りにされ、むしろ問題解決から遠ざかります。

私は20年以上、相談の仕事を続けてきました。たくさんのお話を聴いてきましたが、聴けば聴くほど、この社会のなかにたまっているヘドロをさらい続けている感覚になりました。しかし、その問題にどう対処していいのかわからないまま続けてきました。

そのような社会への問題提起として、最近、『親をおりる』という著書を出版しました。私たちは不自然な社会のなかで生きています。しかし、川がきれいなときも汚れているときもあるように、自然には良いときもあれば嫌なときもあります。私たちも、もっとあるがまま、正直でいていい。そのような私の考えを表しています。

「自立」から「自律」へ

親は、与えられた役割としての自分のありようを一回手離すことが必要なのではないでしょうか。つまり、親を「おりる」わけです。そのことによって、子どもは一人の人間として立っていくことができる。自分で自分をつくっていく、耕していく自律した生き方を、初めてできるようになると思います。

親と子が人間同士という関係に立てたとき、共に生きることが可能になります。私は、その関係を「生きあう」と表現しています。「生きあう」とは「頼りあう」「支えあう」「分かちあう」ということ。最も大切なことは「抱きあう」です。抱きしめているときには同時に抱きしめられている、このことがとても大事だと考えています。

親をおりることで親と子が、そしてその先には誰もが、お互いを尊重し大切にしあえる関係をつくっていける社会をめざしていきたいと強く願っています。

<「わたしたち」が「わたし」になる

閉じ込められたかかわりから脱して>

29歳から35歳のときに相談支援機関につながるまで、ひきこもりの状態にあったタシロさんと、10年前に知り合ってから彼女とかかわりつづける明石さん。2人のかかわりから、家族という閉じられた関係性から脱していくプロセスを探ります。

タシロさん(仮名)●1974年、神奈川県生まれ。高校卒業後、製造業などに従事していたが、さまざまな人間関係に悩み心身ともに疲れ、30歳目前に退職し、ひきこもる生活に。35歳のとき、就労支援相談機関にたどり着き、明石さんたちと出会う。その後、数々の出会いを重ね、現在は自身の経験をもとに、相談員などとして活動中。

気づかないうちに家族の問題を一身に引き受けて

明石●私たちが出会ったのは、私が横浜市の相談員をしていたときだったね。

タシロ●明石さんと出会う前、相談の一番最初は女性相談窓口で、それが生まれて初めて他者にしっかり話を聴いてもらった体験でした。その後、若者サポートステーション(以下サポステ)で就労支援を受けていました。私は社会人経験があるから、ここで就職の準備をして、すぐに働かねばと焦っていました。就労準備は順調だったのですが、次は面接・就職という段階で、「ちょっと待ってください。就職より前に抱えている問題を解消しないと、同じことが起きると思う」とやっと言えて…。その日のうちに、明石さんのいる相談室につないでもらったんです。

明石●最初のうちは、面談のたびに泣いていたよね。

タシロ●(笑)泣いていましたね。今振り返ると、当時の私は、家族にかかわるいろいろな問題を一人で抱え込み背負っていました。明石さんたちから「いい子だね。全部引き受けているね」と言われても、いい子なんかじゃないし、何を言われているのかわかりませんでした。

明石●あなたの話を聞いて、家庭の問題を全部一人で引き受けていて、自分が解決しなければという使命感に縛られているなぁ。いい子なんだなと。そんなあなただから、面談で話すことはいつも家族にかかわる問題ばかり。兄が、祖父母が、母がと。タシロさん自身の話をなかなかしてくれない。

タシロ●家族の問題が大きな岩のように立ちふさがっていたんです。まず、この岩をどかさなければ進めないと話したら、明石さんたちは「岩をどかすんじゃなくて、違う道を探せばいいんじゃないの?」と。そして、「自分の話をいつになったらしてくれるの?」と聞かれて…、「えっ、どういうこと?」って思いました。

明石●それがずいぶん変わっていったよね。

タシロ●相談を続けるうちに、気づかせてもらったんですよね。「全員被害者でもあり加害者でもあるんだ」と。自分だけが被害者だと思い続けていたら抜け出せなかったと思います。家族の支えあいは大事という言葉に縛られていましたが、家族の苦労と私の苦労は別物で、私は「嫌だ」と降りていい、手離していいと思ったら楽になりました。

明石●どの家族も、それぞれに独特のかかわり方があるんですが、それが当たり前になっていて、他のかかわり方があることを知らない。

タシロ●私もそうでした。気持ちや想いをお互いにわかっていると錯覚していました。他人より家族といるほうが無理がないし、安定している。本当は家族関係に不具合があるのに、それを見ないことにすれば、一番安心していられたんです。

泥沼の底から抜け出せずに

明石●その環境にどっぷり浸かった生活は、問題があっても安定しているから、ある意味居心地がいい。

タシロ●ぬるま湯につかっているつもりで、実は泥沼だった。そこで安心だ、と生きていたんですよね。本当はきれいな水のところがあるはずだけど、泥沼からそこに這い上がって行く苦労のほうがしんどいから、そこでの安心を選んでしまっていました。

明石●でも、その安心感は、そこにいるからそう見えているだけなんだよね。

タシロ●ひきこもっている状態はいわば泥沼の底です。泥沼の中で責められるうえに、自分でも責めているから息ができない感覚で、社会から逃げたはずなのにどこにも逃げられないところに追い詰められている。本当は崖っぷちだけど、今のぎりぎりの安定を崩したら落ちるから、安心にしがみついていました。今思えば、心のどこかで、その安心を壊してくれる誰かが現れるのを待っていました。自分で壊す勇気が出なかったんです。

明石●何かきっかけがないと、なかなか自分では変わることはできないよね。

タシロ●どうしようもなく自信がない状態でいたので、怖かったです。この社会で生きていく能力も価値もない、生きていてもしょうがないと思っていました。だったら死ねばいいんだけど、体が本能的に拒否するんです。このまま目が覚めなければいいのにという日々を送っていました。自分に何かできるなんて思いませんでした。私がどうなったら助かるというのかもわからなくなっていました。

「第三者の風」がもたらした変化

明石●その泥沼から出るきっかけが来るわけだけど。話してくれる?

タシロ●家族が…祖父が亡くなったんです。亡くなったのが自宅だったので、家に警察が来ました。私と家族にとっての「第三者の風」がそのとき入ったんです。

明石●家族のなかに死んでいく人が出たことをきっかけに、それまでのバランスが崩れていった。

タシロ●はい。その頃の我が家は祖父の年金で暮らしていたので、元々いつか困窮するのが目に見えていました。でも実際にそのときがやってきたことで、ようやく背中を押されたんです。

その後、明石さんたちに話を聞いてもらうわけですが、他者の存在を通じて問題の本質が鮮明になってきたし、サポステなどの当事者の集まりに参加することで、彼らが鏡になって、「わたし」が今いる状態が整理されていきました。ある日、「やっと自分の話をしてくれたね」と言われたとき、「あ~、これが私の話なんだ。やっと「わたし」を主語にして話せた」と思いました。

明石●誰かに自分の話をすること自体が新しい風になる。相談を受ける側が「アドバイスしなければ」みたいな構えになっていると、相談者とすれ違ってしまう。相談という言葉は元々、「相互談義」なんです。相談を受ける側は、相談者の内面の声をしっかり聴いていくことが大事だと思っています。

タシロ●「オレにわかる言葉で話せ」というのは辛いですね。言ったらおしまいと思って話せないこともある。あと、私はロールモデルと言われるのは嫌なんです。気分の浮き沈みも相変わらずあり、この先もどうなるかわからない。ただそのことを「わたし」自身が受け入れて、それを素直に話せる相手ができた、それは大きな違いかなと思います。

<意見交換>

野﨑●子育てに悩む一人の親として『親をおりる』を手にとり読みました。明石さんの考え方に衝撃を受け、勉強会にもぜひと思い、直接お声掛けをしました。

明石●最初「新宿区の野﨑さん」から読後の感想をいただきました。知り合い以外で初めてだったので喜んでいたら、次のメールで「実は厚労省の者です」と。どれだけ驚いたか。今、ここにいるのがとても不思議です。

桒原●自分にも逃げた経験があるなと思いました。私はたまたま逃げることができましたが、そういう機会がないとやっぱり第三者に出会う必要があるのかなと思いました。でも逆に、第三者だと割り切れても、家族であることで「これくらいわかってよ」と思うこともあります。そうした感情や思いはどうやって自分のなかに落としこむのでしょうか。

明石●家族だと求めてしまうことは私にもあります。私は月に一度、自分を解放する時間を持つことで、自分を維持し、同時に家族の生活を維持しています。「家族なんだから」というのは危ない。夫婦であっても赤の他人です。わかりあうために、確認したり話しあうことがすごく大事です。

タシロ●家族って嫌いになってはいけないのでしょうか。私は、自分が家族を嫌いなんだと認識してすごく楽になりました。長く一緒に暮らしてきたかかわりは大事に思っている、憎んでもいない、でもここが嫌い、と整理できて距離がとれるようになりました。

平田●タシロさんはご家族を亡くされたことが関係性に変化をもたらすきっかけになったとのことですが、日々の積み重ねで硬直した関係性を変化させる「偶然」を引き寄せることはできるのでしょうか。

明石●緩いつながりだけれども、そこにいる。そういうかかわりが大事で、こういう点を含めて、官と民がどうやって合流しながら一体でやっていけるかが問われていると思っています。

平田●タシロさんは、明石さんという信頼して話せる相手に巡り会えたことで正直な自分でいられるようになったのでは、と感じました。

タシロ●そうですね。信頼……。

明石●いいよ、嘘つかなくて。

タシロ●むしろ私はみんなに学んだんだと思います。支援者だけでなく、同じようにそこを利用している人の話を聞いて。私は、他者の意見や言葉に惑わされることが多くて、私自身を信じることができていなかったのですが、やっと今、私の「正直」を手に入れ始めたところです。

オンライン参加者●悩みがなくなれば幸せと言えるのでしょうか。

タシロ●悩みがあることは、豊かだなって思います。でも、悩み方は大切です。この前までは、一人で抱え込んで自分を追い込んでいましたが、今は誰かと共に悩める、苦労を分かちあえる。悩み方が変われば、悩んでいても豊かになれるのかなと思いますね。

野﨑●私の経験からも、悩みや問題を解決しようとすると、無理が出てくる気がします。子どもの表情や家族の関係性は日々変化します。その動き回るものを、何か特定の方向に解決しようとすること自体に無理があるんじゃないかと感じます。

吉田●私は人事課で、日々、若手職員の悩みを聞いています。解決できない悩みもあります。聞いた以上、解決しなければと思うのですが、できない。重たい気持ちになることもあります。

明石●私は問題の解決があると思っていません。ずっと問題は引きずられますが、かかわり方を変えることで生きやすくなっていくのだと。

問題を解決するのは本人で、私は問題に向きあおうとするのを応援する以上のことはできません。大切なのはちゃんと聞き込んでくれる人の存在。一緒に取り組んでいくプロセスをお互いが大事にしあうことが実は問題の解決なのだと、私は思っています。

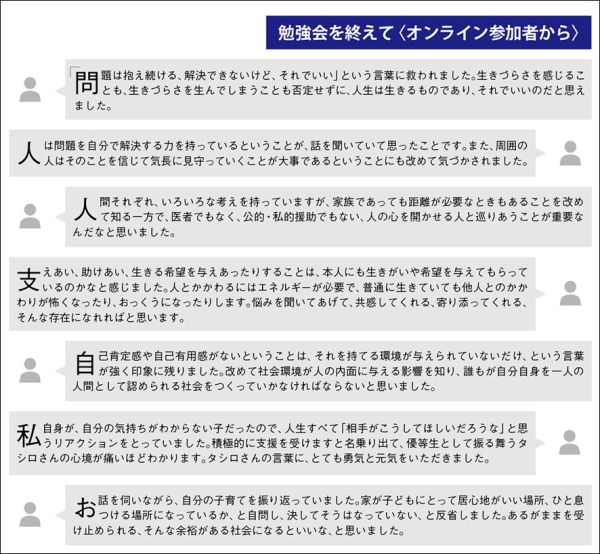

勉強会を終えて

〈オンライン参加者から〉

〈主催者から〉

当事者の方の言葉が心を開く――前回に続き、それを実感しました。

自分が育った家庭に息苦しさを感じていたことや、子どもが大声を出したり家具が壊されていたり……。詳しくは書けませんでしたが、対面で参加した職員から、家庭での悩みや仕事での行き詰まりなど、誰からともなく自己開示が始まりました。

「安心感に満ちた場」の雰囲気がそうさせたのだと思います。そして、その安心感は、単なる「勉強会」を超え、誰もが、ひとりの人間として、真摯に人生を生きる「当事者」として、そこに存在していたからだろうと。これが明石さんのおっしゃった「抱きあう」感覚なのかもしれません。

終了後タシロさんから「皆さんが自分のストーリーを開示する場があると素敵ですね」と言われました。私たちが仕事や家庭で背負っている、さまざまな「役割の鎧」を安心して下ろせる場に、この勉強会が深まっていってほしい――そんな思いも芽生えました。

大臣官房総務課 広報室長

野﨑伸一

大臣官房人事課 企画官

吉田 慎

| 出 典 : 広報誌『厚生労働』2021年7月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |