- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- Approaching the essence─「社会のリアル」に学ぶ─

Approaching the essence─「社会のリアル」に学ぶ─

「依存症」治療の基本は

伴走と応援団をつくり直すこと

厚生労働省は、国民生活に最も身近な省庁と言われますが、日々の業務で、一人ひとりの暮らしという視点を意識することが減っています。暮らしを支える社会のセーフティネットも弱まるなか、厚労行政の将来を担う職員が「社会のリアル」から学ぶ勉強会を、人事課と広報室で定期的に開催しています。今回は第五回勉強会の様子を紹介します。

<応援団不在の孤立した人生が依存症の女性たちを苦しめている>

薬物・アルコール依存症に苦しむ女性たちに安心できる場所を提供し、伴走しながら回復のサポートをしている上岡さん。彼女たちを苦しめている本質とは何かを伝えてくれました。

上岡陽江さん

ダルク女性ハウス代表精神保健福祉士

かみおか・はるえ●1957年、栃木県生まれ。10代から処方薬依存症・摂食障害・アルコール依存症を経験し、20代半ばで回復プログラムにつながる。1991年、薬物・アルコール依存症の女性をサポートするNPO法人ダルク女性ハウスを設立。依存症を次世代へ受け継がせないために注力。また、東京大学 先端科学技術研究センター当事者研究分野 熊谷研究室協力研究員として「情報保証」を研究している。

仲間がそばにいる心強さ

私が代表を務めるNPO法人ダルク女性ハウスは、薬物・アルコール依存症からの回復を望む女性たちをサポートする施設です。約30年前の当時は、依存症でつらい思いをしている女性のための回復施設がなかったので、彼女たちが安心していられる場所をと思い、仲間と立ち上げました。

私自身が処方薬依存症とアルコール依存症でした。今だとなぜ自分が依存症になったかわかります。

子どものころから重度の喘息があり、小学6年生から4年近く小児病棟に入院しました。依存症の人は過去に大きな傷を負っているケースが多いのですが、私の場合は入院仲間の死でした。中学1年生のとき立て続けに亡くなり、周りではそのことが全く話題にはされませんでした。高校2年生のときには、一緒に病院で育ってきた年下の男の子が亡くなりました。私は彼が亡くなったことを40歳過ぎまで誰にも話せず飲み込んだままでした。

そんな傷によって死にたいと思うようになり、摂食障害と処方薬依存症になり、19歳以降はアルコール依存症にも。こうした状態が15歳から27歳まで続いたのですが、27歳のときに依存症の自助グループと出会い、回復プログラムにつながることができました。

禁断症状はとてもつらく苦しいものです。うまくできなかった記憶がトラウマになって、前向きになろうとしたときに、身体のしんどさと結びついて、ネガティブな経験を繰り返し思い出します。そんなとき、同じ病気で苦しんでいる仲間の存在が大きな力になりました。今でも、あのときの苦しさとともに、そばにいてくれた人や一緒に食事をしてくれた人の顔が思い浮かびます。つらいときに信頼できる人たちのなかにいたという体験は、のちに大きな贈り物になるのです。

なぜ寂しいのか

私の子育て友達の家庭は、子どもが真ん中にいて、両親がいて兄弟がいる、さらに近所の人や祖父母もいて、子どもは幾重にも守られています。

しかし、ダルク女性ハウスにやってくる女性たちは、周りにそういう応援団を持たずに孤立しているのだと、あるとき気づきました。でも、今の方が家庭は壊れ、応援団がいる環境ははるかに少ない。

ハウスのメンバーたちの親は、さまざまな依存症があったり、暴力をふるったりします。でも、子どもたちは家族に起きていることを言えません。「お前ほど悪い子どもはいない」「誰も付き合ってくれないよ」と言う親が多く、子どもたちは孤立させられ、周りに応援団がいることを教わらず放り出されます。

どの国でも女性の薬物依存症の85%が暴力の被害者といわれていますが、暴力がなくても常に緊張を強いられる環境にいることもあります。家族の介護を母親が一人で懸命に頑張っている最中に性暴力にあう。社会のなかで出会う暴力です。でも、介護で大変な母親には言えず、気づいたらアルコールや薬物に依存していたというケースもあります。

こうした環境で、子どもは境界線を壊されて育ちます。一つには、子どもが背負うべき範囲を教わっていない。親のアルコール依存などは保健師とかいろんな人が支援するのが大切なのに、「私が支えなければ」と思っている。

また、なぜ彼女たちは危ない人たちと危ない関係に入っていくのか。これも境界線を壊されているため、危ないことを認識しにくくなっているのだとわかってきました。

安心して生活できない状態で過ごしてくると、本来子どもが生活のなかで自然に教わる基本的な感覚、「眠い」とか「おなかすいた」、「のどが乾いた」といった感覚さえ十分身につかなくなります。「疲れた」と「寂しい」も、身体的な感覚が似ていて区別がつきにくい。私たちは、彼女たちが自分で判断できるように、疲れとはどういう感覚かを教えています。

依存症へのかかわり方とは

以前、自傷行為と自殺未遂を繰り返す女性たちと話し合ったのですが、ある女性は「『相談して』と言われても、死にたいとしか言えない」と。「相談」という言葉のイメージを聞くと、支配、不信、相談する人が浮かばない、裏切られる、恥、きっとわかってもらえない、などの回答でした。

相談すると自分が壊れてしまうと感じているのです。そんな彼女たちから薬物をやめたいと相談があったとき、依存症の向こう側にある、これまでの人生でのつらい体験に目を向ける必要があります。

私たちは、ハームリダクションという視点も大切にして女性たちにかかわっています。これは、その時に相手が困っていると感じている事に添うことです。やめることが先ではないこともあります。そうしながら、結果としてやめている、あるいは仕事ができるようになったとなるのです。

依存症の治療では、「やめるか、やめないか」の二者択一から離れることがとても大切です。特に、日本では処方薬依存が圧倒的に多いのですが、これにもし「やめる」ことから始めたら、命にかかわる事態を招きます。

私たちは、「先に支援ありき」、つまり、伴走から始めています。依存症の治療の基本は、伴走することと、応援団をつくり直すことなのです。

<支えてくれた人がいたからこそ処方薬依存症から回復できた>

ダルク女性ハウスの支援により、処方薬依存症から回復することができたカナさん。

上岡さんとの対談から、孤独や苦しみとともにあったカナさんの人生が見えてきます。

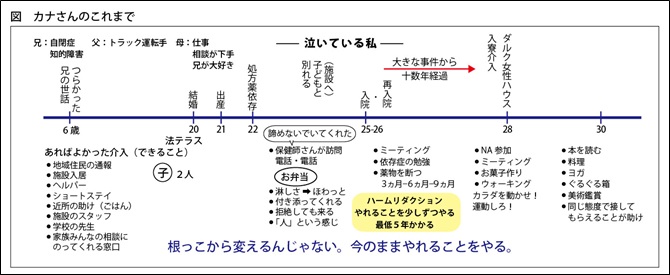

カナさん(仮名)●知的障害・自閉症の兄のケアを、母とともに小学1年生のときから担っていた。その後、第一子出産後にうつ病を発症し、処方薬依存症に。保健師や子ども支援センターの臨床心理士の支援により治療を開始。2児の母。ダルク女性ハウス入寮を経て、現在は一人暮らし。最近、介護職の資格を取得。

処方薬依存のこわさ

上岡●今日は付き合ってくれてありがとね。ハウスに入寮したのはいつだっけ?

カナ●10年前、28歳のときに、精神科病院のケースワーカーに紹介してもらって、その後入寮しました。現在は、ダルク女性ハウスの近くで一人暮らしをしています。最近、都の介護職員初任者研修の制度を利用して、介護職の資格を取得しました。

上岡●就職の準備が整ったのですね。どのような依存症に苦しんでいたのですか。

カナ●処方薬依存症です。21歳で出産したあと、すぐにうつになり通院することに。徐々に処方薬の服用をコントロールできなくなり、リストカットも始まり、入寮するまで8回くらい入退院を繰り返すことになりました。

上岡●通院で処方薬が山のように出たのですね。子育てを手伝ってくれる人はいましたか。

カナ●誰もいません。結婚を機に、まったく知らない土地に移り住んだので孤独でした。子どもが泣いていると「自分が何もできない」と責められているように感じて、つらかったです。

上岡●当時は処方薬をどのくらい飲んでいたのかな?

カナ●その日の状態によって異なります。20錠ぐらいの日もありましたが、悪いときは300錠くらい服用したことも。途中から意識が薄れてきますが、それでも飲み続け、胃洗浄の最中に目が覚めることもありました。薬に囲まれていると安心するので、常に大量にストックしていました。

一人の人間として応援してくれるのが支えに

上岡●誰かに助けを求めなかったの?

カナ●まったくしませんでした。2人目の出産後に頻繁に連絡をくださる保健師さんがいたのですが、「大丈夫です」と答えるだけでした。

上岡●保健師さんが来るのをどう思っていましたか。

カナ●母親として普通にやれていなかったうえに処方薬依存で罪悪感があったので、子どもを奪われるんじゃないかと怖かったですね。

上岡●でも保健師さんはかかわり続けてくれたんですね。

カナ●諦めずに連絡をくれて、お弁当をつくってきて一緒に食べてくれたこともあります。保健師である前に一人の人間として付き合おうとしてくれている気がして、うれしかったですね。少しずつおしゃべりができ、困り事も話せるようになりました。子どもをショートステイに預けて休んだらと勧めてくれたり、子ども支援センターの臨床心理士につなげてくれたり、通院に同行してくれたり。役所の書類記入で困っているときも助けてくれました。

臨床心理士の方からも「よくなろうとするあなたの力を信じている」という手紙をいただきました。私のような人間に、こんな言葉をくれる人がいるんだとうれしかったですね。治療を始められたのは、この方たちのおかげです。

知らないことが多すぎる

上岡●入寮以降、お子さんたちと離れて暮らしていますね。

カナ●保健師さんを信頼できたので、私から一度離れると伝え、子どもたちは今も児童養護施設で暮らしています。子どもと離れるときは、自分をとても責めました。一番薬を使った時期です。本当につらくてやめられませんでした。

上岡●その後、お子さんたちとの関係は?

カナ●私から子どもたちに会いに行きますし、施設の方が連れてきてくれることも。私は誰かに相談したり愚痴を言ったりできませんでしたが、子どもたちは全然違う。私に反抗的なことを言いますし、スマホが持てない愚痴を堂々と先生や私に言ったりしている(笑)。私が入寮後に一生懸命練習して学んだことを、子どもたちは普通にできていて、すごいなぁ、安心するなぁって思います。

上岡●支援が始まると、なぜ今まで自分は一人だったのかに気づきますよね。

カナ●周囲にたくさんの人がいる環境になって、私は知らないことが多すぎると初めて気づきました。それまでは、わからないことが何なのかもわからなかったのです。

背景は子どものときに

上岡●これまでの人生で最もつらかったのはいつですか。

カナ●6歳のころです。父はアルコール・ギャンブル依存症だったと思います。トラック運転手をしていて、帰宅するのは週に1回。兄は知的障害と重度の自閉症だったので、母と私で兄の世話をしていました。母は兄が大好きなんだけど、兄のことで困ったことがあってもなかなか相談できませんでした。兄が施設に入所すると、支払いのためダブルワークをするようになりました。だから、私は幼いながらも、母と兄を支えなくちゃという気持ちが強く、自分の感情は後回しでした。

上岡●カナさんの依存症の向こう側には、両親と兄の問題がありました。依存症だけみると、なぜそうなったのかわからなくなる。カナさんは、今でいう「ヤングケアラー」です。薬物依存にヤングケアラーだった人は多いです。世代をまたいで困っているから、困っていると思っていない。大変だったら連絡してと言ってもできない。大変がわからないから。

カナ●相談はできなかったです。自分の考えがまとまっていないから。でも、つらいことが起こりすぎていて、まとまるわけがない。実際はめちゃくちゃ困っているんですよね。

でも、今は、子どもたちと定期的に連絡し合ったりできるし、子どもたちは愚痴りながら無事に生活しているし、反抗的なことも私に言っているから、安心できています。

<意見交換>

武市●印象的だったのは、カナさんが6歳のときが一番しんどかったとおっしゃったことです。依存症という問題そのものを解決しようというよりは、もっと根本に別の困りごとがあるというのが伝わってきました。依存症の問題は、「やめればいい」というだけが解決ではないことを教えられました。

今も、周りの応援団を知らずに育つ子どもは多くいます。しんどいときに信頼できる人を見つけるにはどうすればよいでしょうか。

上岡●支援者の立場としては、その人が必要ないと言っても親切にする、支援ありきというのが自らの仕事だと思っています。たとえば、覚せい剤依存で何回も受刑している人と話す場合も嫌というほど親切にします。ひたすら変わらずに親切にすると、信頼したり支援を受けたりするのに慣れていない人たちも、驚きつつとりあえず付き合ってくれるようになります。

また、専門職側の工夫も必要です。保健師に講演するときは、名刺やチラシの電話番号や名前に赤線を引くように伝えています。支援が必要なとき、応援団を知らない当事者はいっぱいいっぱいで、担当者の名前や電話番号を見つける余裕がありません。見つけてもらえる工夫が必要です。

吉田●今回の保健師の存在を紐解くと、行政の役割につながっていて、改めて我々の仕事の重みを感じました。上岡さんが支援を続けられた支えは何ですか。

上岡●地域の施設にい続けられたことと、法人理事会がずっと一緒に歩いてくれたからだと思います。依存症で大変だったころから、のちに良くなった人を見ることができたことが支えです。DV窓口や制度窓口、児童相談所など大変なところを担当している行政の人たちは、大変なときだけを見て、異動してしまうので、当事者が良くなった話を聞く機会を頻繁につくらないと、担当した人たちには大きな傷が残ります。

古元●私は正直、自分が6歳だったときのことをあまり覚えていません。カナさんの話を聞いていて、大人になった今、苦しかったときが「6歳」だと言えることが、カナさんの当時のつらさを強く表していると感じました。

カナさんの話のなかで保健師の話が印象的でしたが、うれしかったエピソードはありますか。

カナ●相談できるようになってきたときに、専門職とつながりを持てたら、もっと生活しやすくなると思ってくれたようで、保健師さんが私も参加するケース会議を開いてくれました。そのときに、「私を助けてくれる人がこんなにいる」ということを知りました。保健師さんとつながるのがやっとだった私が、一回の会議で多くの応援団を知ることができ、あの場を設けてくれたのはすごいな、と今でも思っています。

野﨑●カナさんも保健師と話しているなかで相談するようになったように、普通の会話のなかで愚痴を言えるようになるには信頼関係が必要です。それが、上岡さんがおっしゃった「支援ありき」ということなのかなと思いました。

上岡●うちのスタッフたちとどうやって話してるの?

カナ●私は緊張感が強いから、たとえば、正面に座って「何に困っているの?」ってメモとりながら話されたら固まってしまう。上岡さんもスタッフの人も、自分のしんどさも言ってくれるんです。上から目線で話されると、自分自身がもともと恥の感覚が強いから言えなくなります。

武市●講演の話があって、率直にどう思いましたか。厚労省で話すのは、怖くなかったですか。

カナ●これまで知らなかったんですが、厚労省が、保健師さんとか、子育て支援センターとか、子どもの施設とか、私がいろいろ助けてもらっている人たちを管轄していると上岡さんから聞いて、今はすごくうれしいです。もしそれがなかったら、自分はたぶん生きられていないから、今日お礼が言いにこられたんだなって、ありがとうっていう気持ちです。

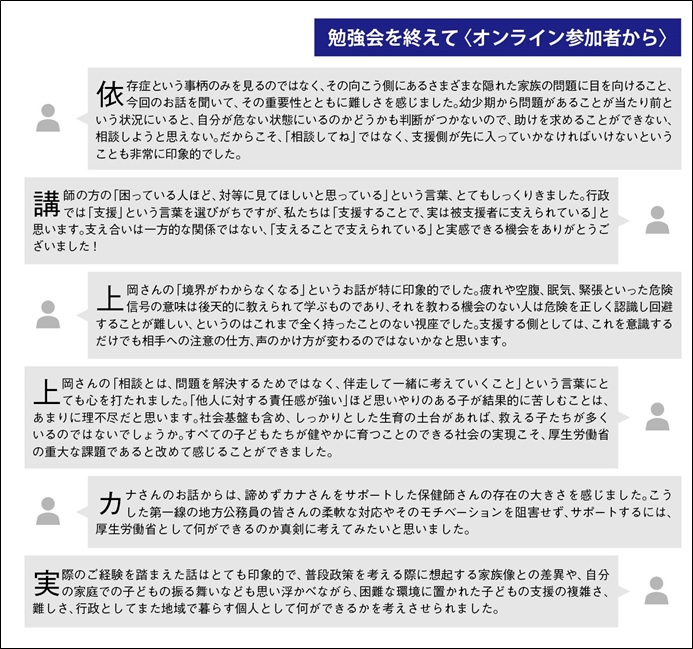

勉強会を終えて

〈オンライン参加者から〉

〈主催者から〉

今回の勉強会では、初めて当事者の方を講師としてお招きしました。予定された時間を大きく超えましたが、ほとんどの参加者は最後まで聴いていました。アンケートでも自分に引き当てた感想が多い印象でした。自分の幼少期を思い出して、何度か退席しながらも何とか最後まで聴いたという感想を寄せてくれた職員もいました。

意見交換の最後のカナさんの言葉は、勉強会終了後の雑談で飛び出したものです。まったく期待していなかったので、対面で参加した職員は皆、涙ぐんでいました。私たちの仕事は、国民一人ひとりの生活につながっている―この当たり前だけど日常では意識できない事実を、カナさんの言葉は思い出させてくれました。

私たちが厚生労働省に入った動機はそれぞれ異なります。しかし、当時の動機はどうであれ、今、自分たちは何を使命とするのか、それを改めて突きつけられたように感じ、私たちにとっても決して忘れられない勉強会となりました。

大臣官房総務課 広報室長

野﨑伸一

大臣官房人事課 企画官

吉田 慎

| 出 典 : 広報誌『厚生労働』2021年6月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |