- ホーム >

- 報道・広報 >

- 広報・出版 >

- WEBマガジン「厚生労働」 >

- 特集

特集

ナッジ理論を活用!介護も医療も予防が大事

親に元気でいてもらうために子どもができる7つのこと

親にはいつまでも長生きしてほしいと思っていても、どうしたら生活習慣を変えてもらえるか、悩んでいる人も少なくないはず。そんなときは、行動経済学を利用した「ナッジ」を使ってみませんか? 親子で健康や介護予防を考えるきっかけになるでしょう。

◎1 食事バランス

食塩控えめのお惣菜や調味料をあらかじめ買っておく

◎2 減酒

「一緒にお酒の量を減らそうよ」と声をかけ、定期的に飲酒量を確認する

◎3 禁煙

誕生日やお正月など……新たな気持ちになるシーンで「禁煙する?」と聞く

◎4 口腔ケア

「毎日自宅で歯磨きをするだけ」と要望を伝える

◎5 健診・検診受診

「検診に行かないのはあなただけかも」と伝える

◎6 通いの場・社会参加

交流サロンに行く日をカレンダーに書くことを勧める

◎7 体操教室

「体操教室に行く?」ではなく「体操教室にいつ行く?」と尋ねる

行動経済学とナッジとは

行動経済学とは、人は必ずしも目の前にあるすべての情報を利用して合理的に意思決定をするわけでないという考えに基づき、人間の行動を分析する学問のこと。ナッジとは「軽く肘でつつく」という意味。望ましい方向が明らかな場合に、行動経済学を用いて、選択の余地を残したまま、金銭的なインセンティブを用いず人の行動変容を起こすための考え方を指します。仮に本人が望ましくない選択肢を選んだ場合も、それを尊重することが大切です。本特集でも選択肢を残しながら、エビデンスがあり、望ましいとされる行動につながるナッジのみを紹介します。

監修/平井啓・大阪大学人間科学研究科准教授

1 疾病予防・介護予防 食事バランス・適塩

高齢者は低栄養にも要注意

食塩控えめのお惣菜や調味料をあらかじめ買っておく

栄養素をとってフレイルを防ぐ

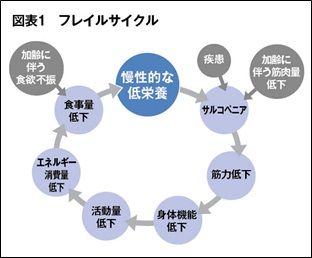

年をとって心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながりなど)が低下した状態を、「フレイル」と言います。「体重減少」「疲れやすい」などの項目のうち、3項目に該当すると「フレイル」と診断されます。加齢に伴う食欲不振や筋肉量の低下は慢性的な低栄養を招き、フレイルの要因になります(図表1)。しっかり食べてフレイルを予防しましょう。

食塩のとり過ぎに要注意

元気でい続けるためには、バランスのよい食生活が欠かせません。それには、食品だけでなく味付けも大切。特に食塩のとり過ぎは、高血圧や慢性腎臓病、胃がんなどにかかるリスクを高めます。「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では食塩の目標量は成人男性は1日あたり8.0g未満、女性は7.0g未満です。事前に食塩量が少ない調味料を用意することで、しっかり食べながら適切な食塩の摂取をめざしましょう。一方で高齢者における過度な食塩制限は、食事量の減少を招く恐れがあるため注意が必要です。

<レッツアクション!>

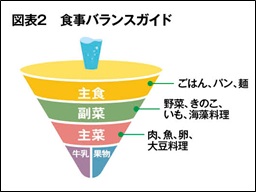

食事バランスガイドで食事の見直しを

国は「食事バランスガイド」を策定し、1日に主菜や副菜などをどれくらいとればよいかの目安を示しています。性別、年齢、身体活動量によって食事の適正量が異なるため、「食事バランスガイド」で確認してみましょう。

| 出 典 : 広報誌『厚生労働』2020年1月号 発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト) 編集協力 : 厚生労働省 |