- ホーム >

- 政策について >

- 審議会・研究会等 >

- 障害保健福祉部が実施する検討会等 >

- 補装具評価検討会 >

- 第2回補装具評価検討会

第2回補装具評価検討会

日時

平成19年3月23日(金)14:00~16:00

場所

厚生労働省専用12会議室

出席者

- ※敬称略

赤居 正美(国立身体障害者リハビリテーションセンター病院副病院長)

伊藤 利之(横浜市総合リハビリテーションセンター顧問)

上原 朗(千葉市障害者相談センター所長)

樫本 修(宮城県リハビリテーション支援センター所長)

君塚 葵(心身障害児総合医療療育センター所長)

黒田大治郎(神戸学院大学教授)

坂本 洋一(和洋女子大学教授)

諏訪 基(国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所所長)

田内 光(国立身体障害者リハビリテーション病院第二機能回復訓練部部長)

三上 真弘(帝京大学教授)

森本 正治(大阪電気通信大学教授)

山内 繁(早稲田大学教授)

伊藤 利之(横浜市総合リハビリテーションセンター顧問)

上原 朗(千葉市障害者相談センター所長)

樫本 修(宮城県リハビリテーション支援センター所長)

君塚 葵(心身障害児総合医療療育センター所長)

黒田大治郎(神戸学院大学教授)

坂本 洋一(和洋女子大学教授)

諏訪 基(国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所所長)

田内 光(国立身体障害者リハビリテーション病院第二機能回復訓練部部長)

三上 真弘(帝京大学教授)

森本 正治(大阪電気通信大学教授)

山内 繁(早稲田大学教授)

議題

- 特例補装具の基準内採り入れについて

- 座位保持装置完成用部品の指定審査基準の見直しについて

議事

1.特例補装具の基準内採り入れについて

(1)特例(基準外)補装具交付状況調査結果報告

今回の調査では、平成16~17年度の2ヵ年分にわたる基準外補装具の交付状況について、「車いす、電動車いす、歩行器」を中心に調査を行った。同一種目のうち特に基準外の件数が多く、かつ、類型化が可能と思われる種目について、全国の身体障害者更生相談所に対して調査を行い、その件数、平均単価及び主な交付理由等の実態把握を行った。また、更生相談所において、基準外補装具のうち交付件数が多い等の理由から独自に基準額や対象者等を定めた内規がある場合には、その提出も求め、内容把握を行った。

○ 確認された事項

- 平成16年度交付実績の内訳をみると、車いすが最も多く(55.9%)、次いで電動車いす(20.0%)が多かった。

- 平成16年度の結果を受けて、平成17年度は「車いす、電動車いす、歩行器」を中心に交付実績を調査した。

- その結果、平成17年度では、以下の点が確認された。

| リクライニング式普通型又はリクライニング式手押し型車いすに、 ティルト機能を搭載したもの |

256件 |

| リクライニング機能のない、普通型または手押し型車いすに、 ティルト機能を搭載したもの |

116件 |

| リクライニング式普通型または電動リクライニング式普通型電動車いすに、 ティルト機能を搭載したもの |

29件 |

| リクライニング機能のない、普通型または手動兼用型電動車いすに、 ティルト機能を搭載したもの |

16件 |

- 「歩行器」については、予想したより件数が集まらなかった。これは、児童の基準外補装具について身体障害者更生相談所を経由していない例が多いためと考えられる。

- 内規調査の結果では、ティルト式普通型車いす、ティルト式手押し型車いす、ティルトリクライニング式普通型車いす、ティルトリクライニング式手押し型車いす、電動ティルト手動リクライニング式電動車いすについては、申請依頼件数が多いことから書類判定とし、事前調査を省略する例がみられた。これらの品目は交付実績調査結果からも多数交付されており、データとも一致する内容であった。

- 車いすの付属品等のうち、

| 特別調整 | |

| 各部改造 | |

| シート背張り調整 | |

| キャリパーブレーキ | (基準内採り入れ済み) |

| 転倒防止用装置 | (基準内採り入れ済み) |

| 泥よけ | (基準内採り入れ済み) |

| エアーキャスター | (基準内採り入れ済み) |

| クッションキャスター | (基準内採り入れ済み) |

| 滑り止めハンドリム | (基準内採り入れ済み) |

| 頭部支持 | |

| 体幹支持 | |

| 足部保持等を目的としたパッド等 | |

| クッション(特殊な空気室構造のもの)のサイズ変更 | |

| 酸素ボンベ固定装置 | (基準内採り入れ済み) |

| ステッキホルダー | (基準内採り入れ済み) |

| 点滴ポール | (基準内採り入れ済み) |

| 人工呼吸器搭載台 | (基準内採り入れ済み) |

| トーキングエイド搭載台 | (基準内採り入れ済み) |

| 栄養パック取付け用ガードル架 | (基準内採り入れ済み) |

| フットブレーキ | (基準内採り入れ済み) |

| クライマーセット | (基準内採り入れ済み) |

等は、交付件数が多いため、内規で基準を定めている例がみられた。

(2)基準内への採り入れ妥当性の検討

以上の結果、車いす及び電動車いすに「ティルト機能を搭載するもの」については、

- 複数年・複数県にわたり交付件数に一定の実績が確認されたこと。

- 特例補装具とはいえ、類型化できるものであり、一定の対象者に対し明確な理由により交付されていること。

- 判定の現場では、必要に応じた内規の整備が進んでいること。

等の理由並びに判定業務の効率化・円滑化に資することから、何らかの形で基準内交付として認めることが適当と考えられる。

基準への採り入れ方としては、「ティルト式」を車いすの普通型、リクライニング式普通型、手押し型、リクライニング式手押し型、電動車いすの普通型、 リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型に加え新しい名称として追加するとともに、修理基準に「ティルト機構」を加え、今後、その基準額等の具体的事項について調整することとしてはどうか。

(3)特例補装具を基準内に採り入れる際のルール(案)の検討

限りある財源を有効活用しながら、障害者のために真に必要な補装具を適切に提供していくためには、真に必要な要件を見極めることが可能な一定の条件を課すことも必要であると考えられる。

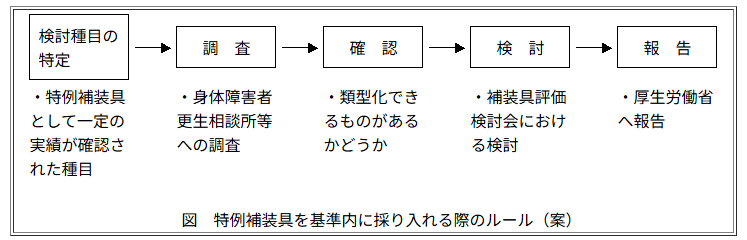

そこで、特例補装具を基準内に採り入れる際の一つのルールとして、複数年・複数県にわたり特例補装具費の支給件数に一定の実績(※)が福祉行政報告例等で確認された種目について調査をした上で、類型化できるもの(基準の作成が可能なもの)がある場合には、補装具評価検討会において、その有効性、妥当性、対象者、支給理由、購入(修理)基準の素案等について検討し、適当と認められるものについて厚生労働省へ報告する方法をとってはどうか(図 特例補装具を基準内に採り入れる際のルール(案)参照)。

※ 一定の実績とは:

平成16~17年度の福祉行政報告例を参考として検討した結果、特例(基準外)の率が当該種目支給実績の5%を超えることを一つの目安としてはどうか。

(4)今後の検討事項について

- 「付属品の取扱い」については、今回の実績調査及び内規調査の中で、詳細な品目が明らかとなった。中には既に修理基準に採り入れられているものもあるため、それ以外のもので件数の多いもの(背張り調整等)については、さらに専門家による意見聴取、市場価格、業界関係者の意見等を踏まえながら、その必要性について検討すべきと考える。

- 車いす・電動車いすに「座位保持装置を付加するもの」の取扱いについては、既に基準内にある座位保持装置との兼ね合いについて、別途整理する必要があると考える。

- 歩行器の特例については、十分に把握できなかったことから、調査手法についても検討し、あらためて調査することが必要と考える。

- 今回、調査対象となっていなかった種目については、来年度以降調査を行っていくべきである。

2.座位保持装置完成用部品の指定審査基準の見直しについて

座位保持装置完成用部品の指定審査基準については、その安全性を確保する観点から、厚生労働省ホームページにおいて「座位保持装置部品の認定基準及び基準確認方法」について情報提供すると共に、指定の際の基準として運用してきたところである。しかし、基準作成から3年が経過しようとしていること、国内規格のJISはまだ規定されていないものの国際規格のISOが制定されたこと等から、今後の基準の適用について再検討を行った結果、別紙の通り見直すこととする。