【照会先】

大臣官房国際課国際保健・協力室

- 室長

- 髙橋順一(内線7301)

- 国際看護管理官

- 奥田清子(内線8106)

(代表電話) 03 (5253) 1111

第23回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合(開催案内)

本会合は、社会保障分野におけるASEAN各国との緊密な関係を更に発展させ、また、当該分野における人材育成を強化することを目的とし、社会福祉、保健医療政策及び雇用政策を担当する行政官を招聘し、社会保障に関する課題及び対策等について、情報共有及び専門知識や経験に基づき議論を行います。

なお、本会合は、2003年から(雇用政策担当行政官の招聘は2011年から)毎年開催されており、ASEAN+3保健大臣会合、社会福祉大臣会合及び労働大臣会合の目的を遂行するために日本が行う協力事業として関係国間で位置づけられています。

なお、本会合は、2003年から(雇用政策担当行政官の招聘は2011年から)毎年開催されており、ASEAN+3保健大臣会合、社会福祉大臣会合及び労働大臣会合の目的を遂行するために日本が行う協力事業として関係国間で位置づけられています。

1. テーマ及び議論の主題等

【議論の主題】

・高齢者の社会参加への取組促進

・ユニバーサル・ヘルスカバレッジ(UHC)推進やデジタル技術の活用等を通じた、全ての人に開かれた保健医療サービスの提供の実現

・高齢者のジェンダー平等と所得保障制度の強化と可能性

【趣旨】

近年、東南アジアの一部の国では急速な高齢化が進行しています。今後数十年で高齢者人口が倍増すると見込まれている国もあり、将来に向けて高齢化に対応した社会づくりを進めることは各国に共通した課題です。

このような人口動態の状況にもかかわらず、多くの国では高齢者を支援するための包摂的で持続可能なシステムは依然として整備途上であり、特に農村地域や非正規労働者層の高齢者が制度の恩恵を受けにくい状況にあります。さらに、都市部と地方の保健医療アクセスの格差、慢性疾患への対応不足、介護サービスの未整備など、保健医療や介護での課題も深刻です。加えて、ジェンダーの視点から見ると、高齢の女性は教育・就労機会の制限により経済的に脆弱な体場に置かれやすく、ケア提供者としての負担も女性に偏っているとのデータもあります。

高齢者は、慢性疾患や複合的な健康ニーズを抱えることが多く、制度・政策面(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)*の推進等)とともに、デジタル技術の活用を含めた具体的なサービス提供面においても、保健医療・介護サービスへの公平なアクセスが不可欠です。地域間医療格差、医療・介護費用の負担、医療・介護人材の不足などに備える必要があります。また、高齢者が地域活動や就労などを通じて社会と関わりを持つことは、孤独の防止や心身の健康維持に加え、地域の活性化につながります。特に東南アジアでは、家族や地域コミュニティとのつながりが特に生活の質に影響するといわれるため、高齢者の社会参加の機会を作ることは政策として重要です。さらに、高齢期の所得保障がない場合は、高齢者の貧困リスクを高めるだけでなく、家族への経済的依存を高め、世代間の負担を増加させる要因ともなります。老後の生活の安定保障は、高齢者の社会参加や健康維持にも寄与します。

2025年5月、経済協力開発機構(OECD)と東アジア・ASEAN経済研究センター(ERIA)から「東南アジアにおけるアクティブ・エイジングの推進」として、アクティブ・エイジングを推進する際の各国の課題の分析、医療・労働・福祉政策の提言、アクティブ・エイジングを推進した場合の経済的影響の試算を示した報告書が出されました。

そこで本会合では、ASEAN各国からの参加者や日本国内の有識者と共に、高齢化社会に向けた持続可能な社会づくりのための政策や具体的手法について、OECDとERIAによる報告書も踏まえ、ASEANの保健、福祉及び労働の各分野における高齢化に関連するイニシアティブを考慮しつつ、分野横断的な形で議論していきます。

また、2019年に設立された「ASEAN活動的高齢化イノベーションセンター」(ACAI)が本格稼働し、10月27日~10月30日に日本でカントリーコーディネーター研修が行われます。本会合の参加者と合同で議論することで、より内容が豊かで具体的な政策提言を作り出せることを期待しています。

*ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC):全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態

2. 開催日程・ 場所

場所:ホテル日航成田(千葉県成田市)

3. 参加者

※ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、

ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦共和国、

フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国

4. 共催者・協力機関

協力機関:ASEAN事務局、世界保健機関(WHO)、国際労働機関(ILO)駐日事務所、独立行政法人国際協力機構(JICA)、経済協力開発機構(OECD)、ASEAN活動的高齢化イノベーションセンター(ACAI)、国連人口基金(UNFPA)、国立社会保障・人口問題研究所、千葉県、成田市

5. 使用言語

6. 傍聴

傍聴・取材が可能なプログラムは、10月28日(火)と10月30日(木)になります。

(募集要領)

1 別添傍聴申込書に必要事項を記載の上、電子メールにてお申し込みください。

・申し込み先

第23回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合事務局

株式会社オーエムシー

電子メールアドレス:asean-japan2025@omc.co.jp

/content/10501000/moushikomi.xlsx[16KB]

2 申し込み締め切りは、10月21日(火)17時(必着)とさせていただきます。

3 希望者多数の場合は抽選により選定させていただきますので御了承ください。傍聴できない場合は、こちらから御連絡させていただきます。

4 申し込まれた方は、10月22日(水)15時までに当方から特段の連絡がない場合、傍聴できるものと判断してください。

5 会合当日は、「顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、免許証、社員証、パスポート等)」をご持参いただき、受付の際に提示してください。

6 傍聴者は留意事項を遵守してください。遵守されない場合は、ご退場いただく場合があります。

(傍聴される皆様への留意事項)

第23回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合の傍聴にあたり、次の留意事項を遵守してください。これらを守れない場合は退場していただくことがあります。

1 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。

2 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。

3 会議の妨げとならないように静かにしてください。

4 その他、事務局職員の指示に従ってください。

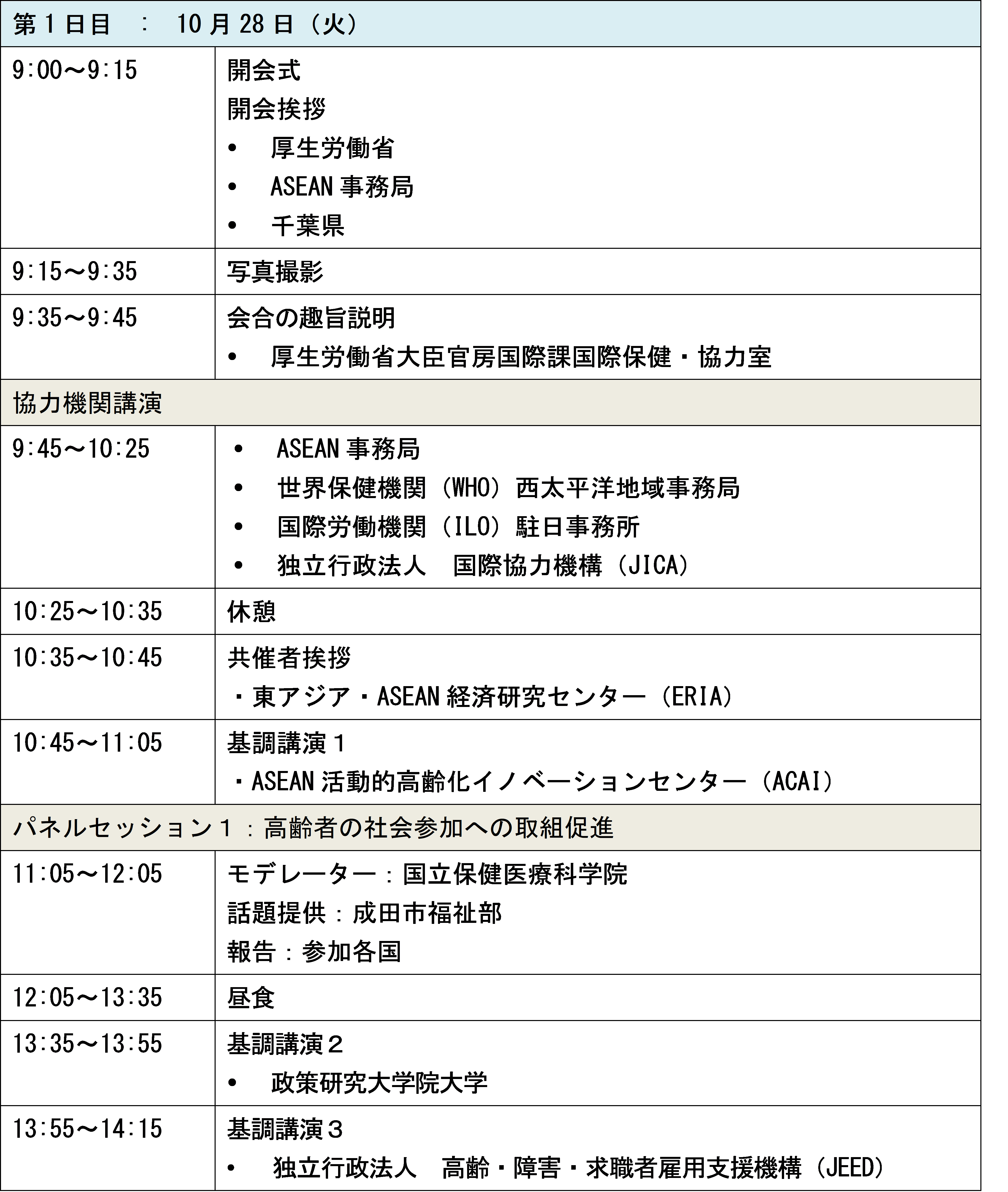

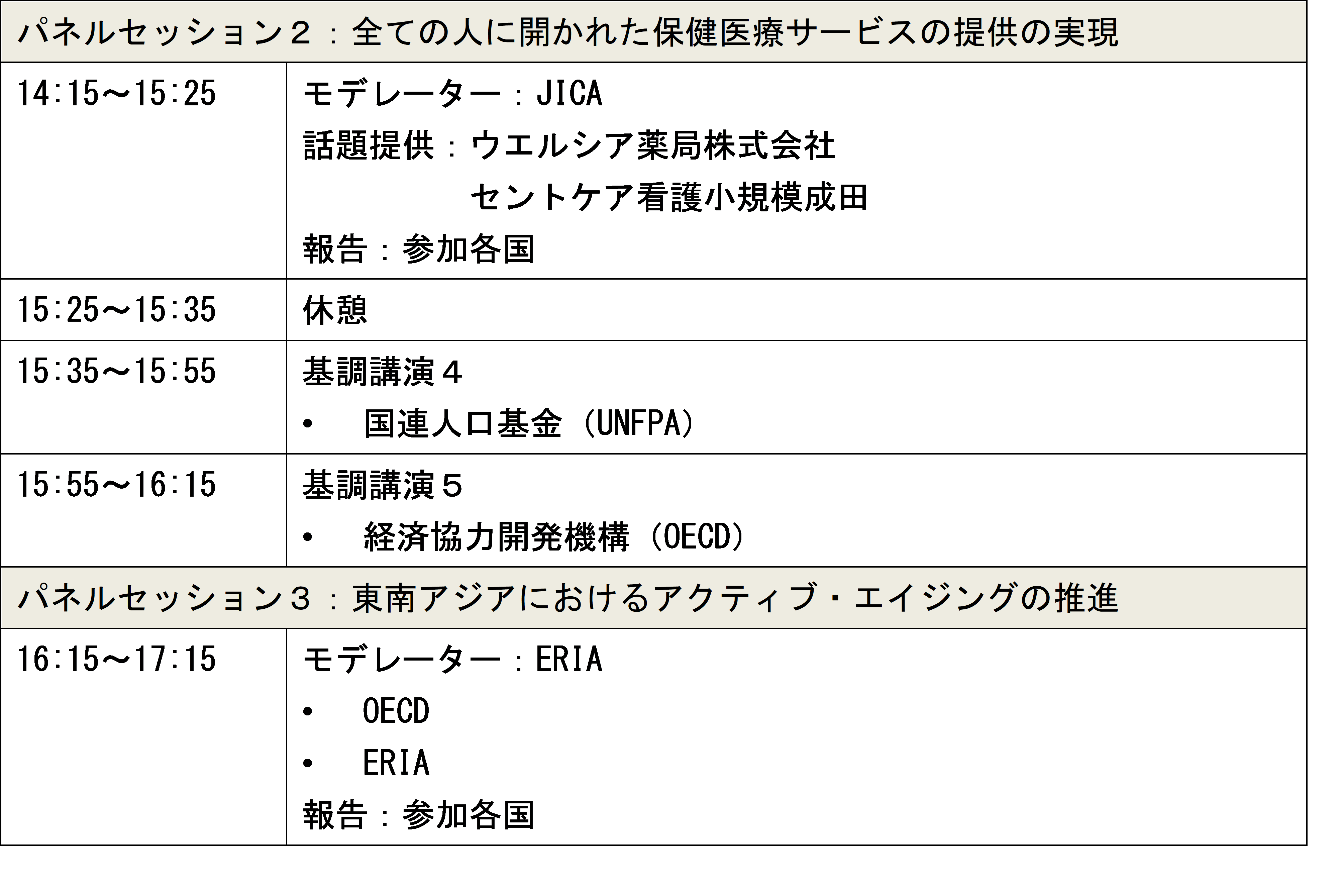

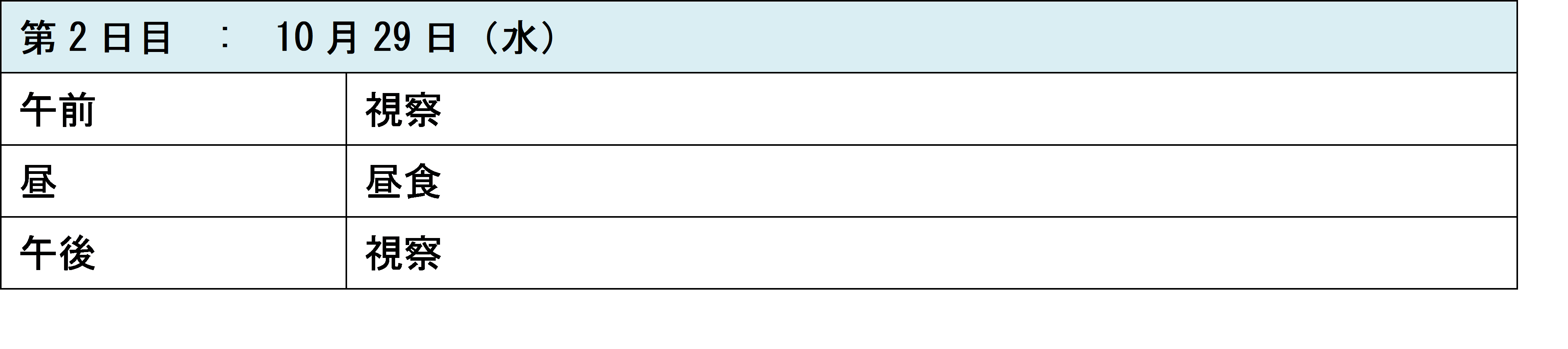

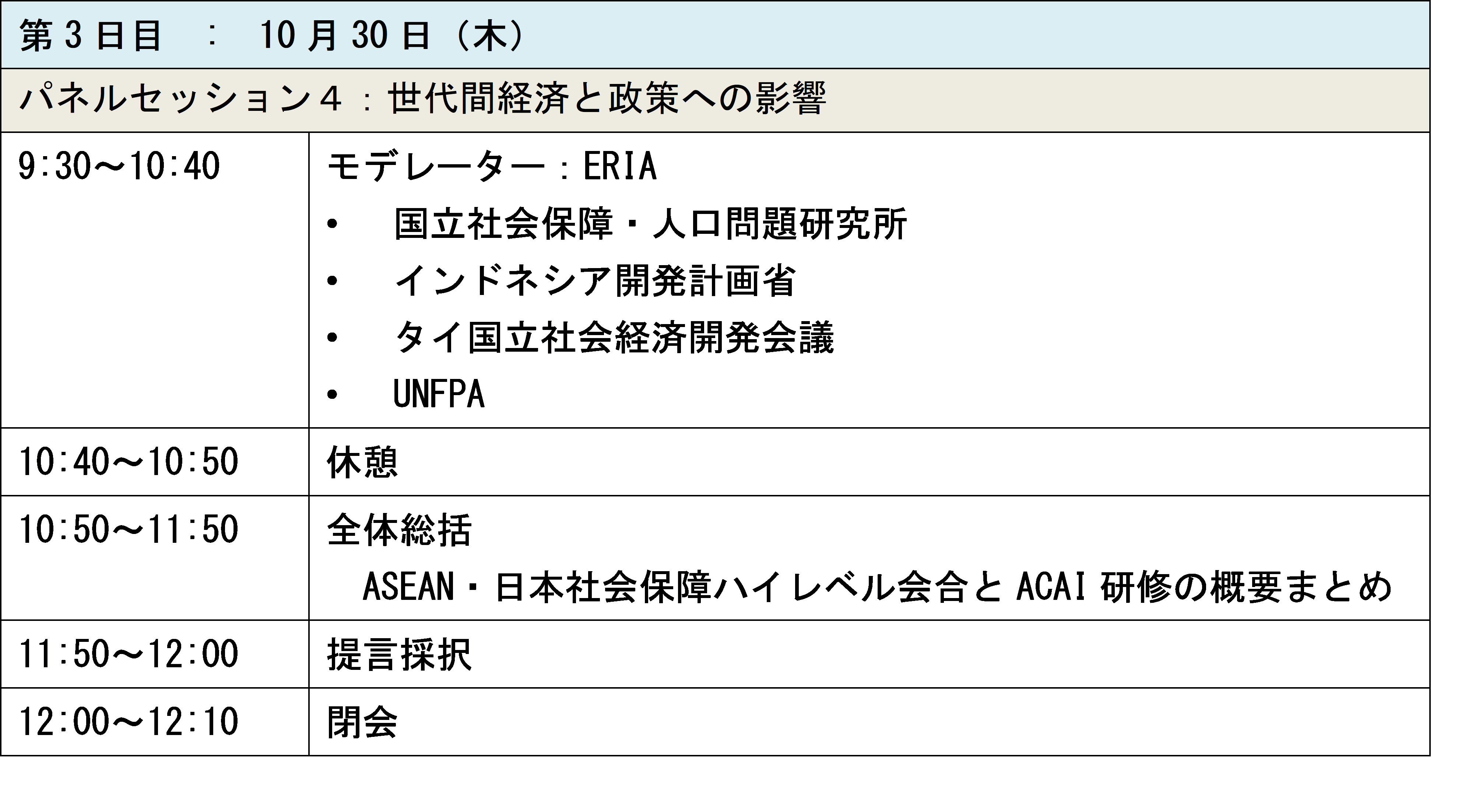

7. プログラム(予定)