年金[年金制度の仕組みと考え方]

第8 平均余命の伸長と年金

1.平均余命の伸長と生涯の年金受給総額

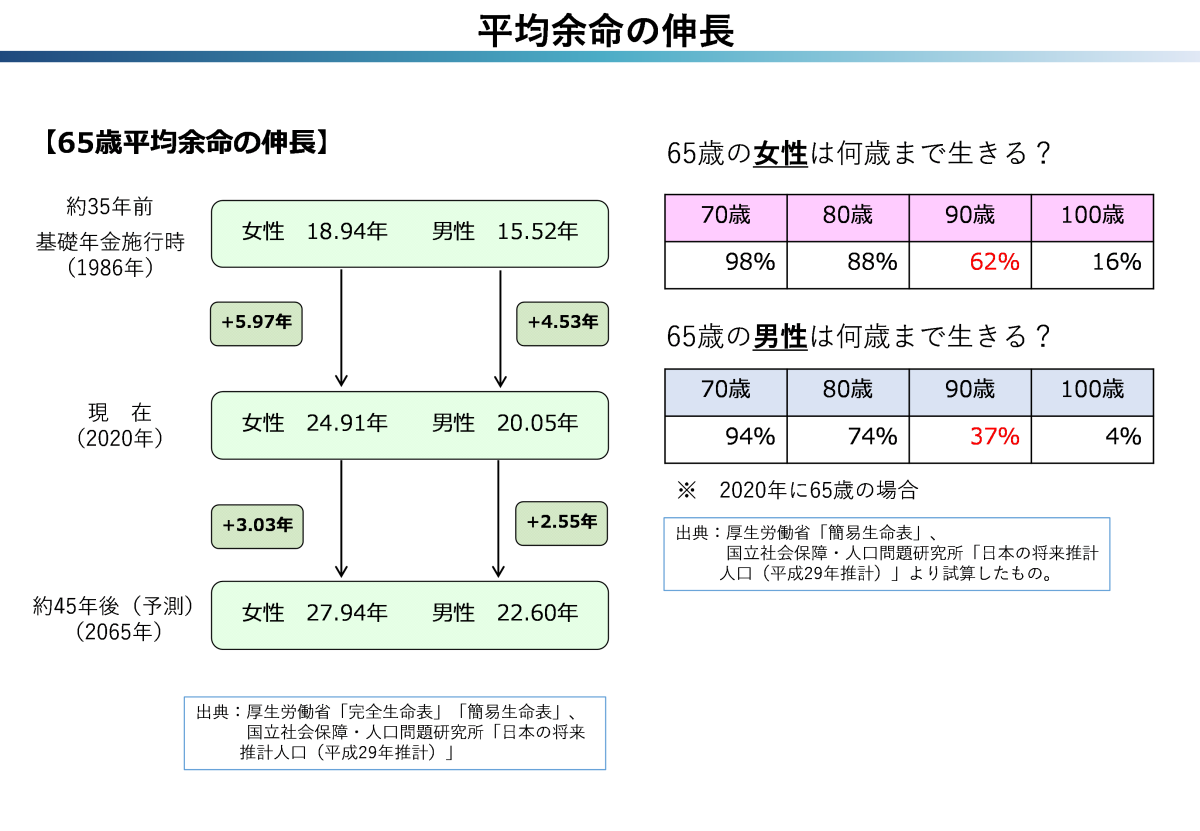

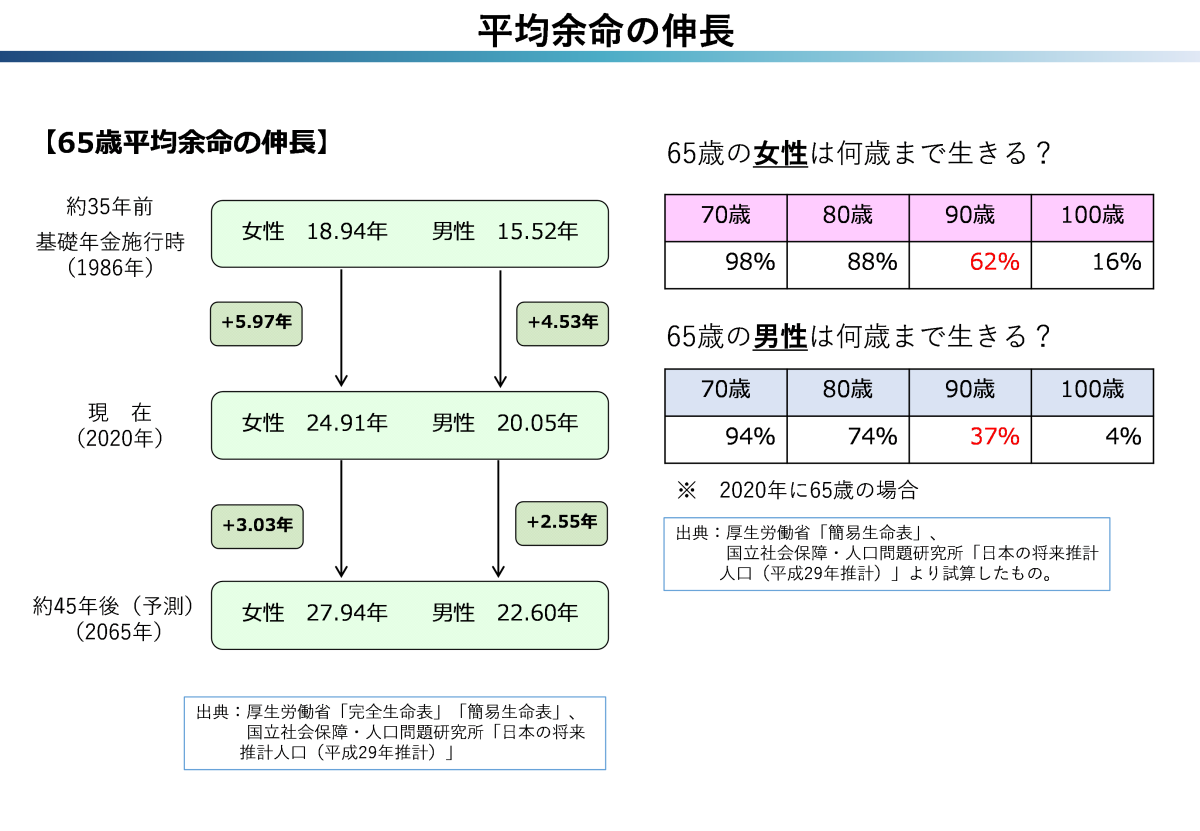

基礎年金制度が施行された1986年には、65歳の女性の平均余命は18.94年、男性は15.52年であったが、2020年では、女性が24.91年、男性が20.05年と約5年長くなった。今後の見通しでは、2065年には、女性が27.94年、男性が22.60年と、更に3年程度長くなると見込まれている。[1]

また、2020年には、65歳の女性のうち、62%は90歳まで、16%は100歳まで生存し、男性は37%が90歳まで生存すると見込まれており、人々が長く生きる社会となった。[2]

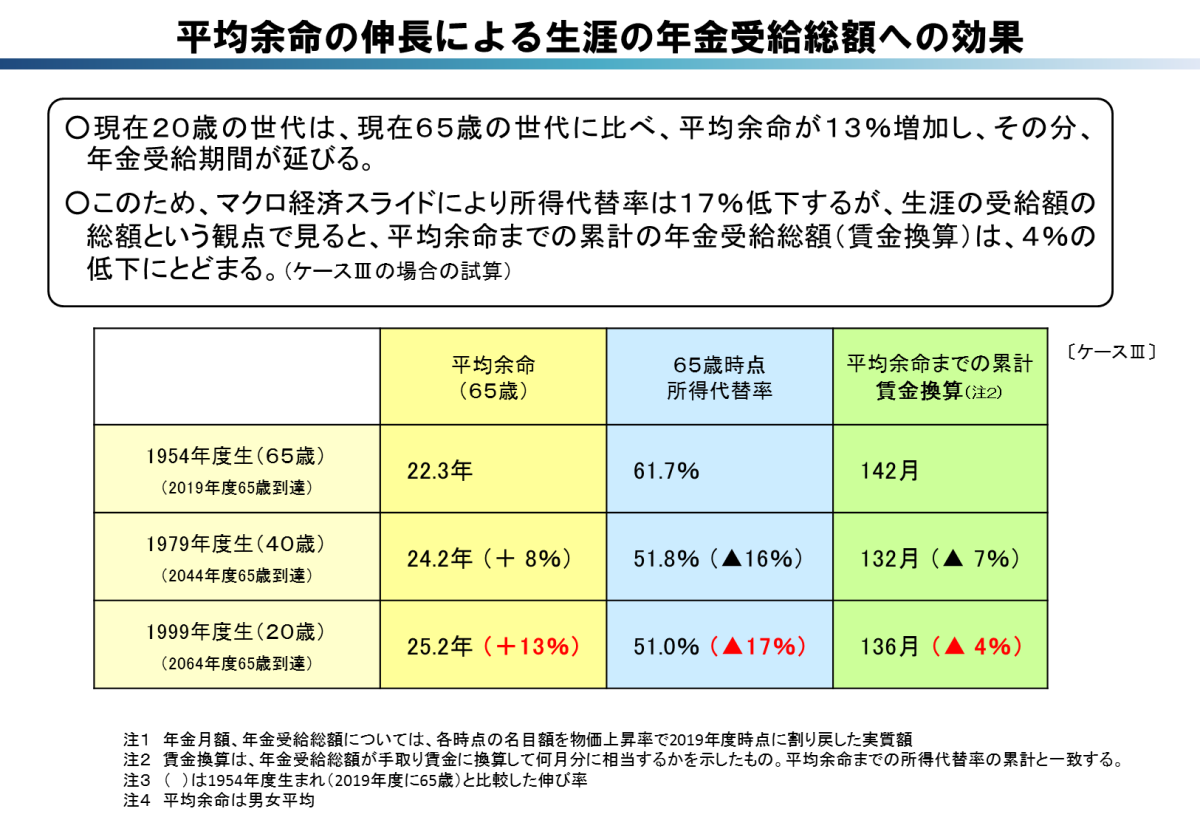

このような平均余命の伸びは、当然ながら生涯の年金受給総額にも影響する。2019年財政検証の追加試算による見通し(現行制度 ケースⅢ)では、モデル年金の所得代替率は、2019年度に65歳(1954年度生まれ)の世代では61.7%であるが、20歳(1999年度生まれ)の世代ではマクロ経済スライドにより51.0%となり、所得代替率は17%低下する。一方、20歳の世代の平均余命は、65歳の世代に比べ13%増加し、その分、年金受給期間が延びる。

このように、マクロ経済スライドによる給付水準調整が行われると言っても、年金受給期間の延びを考慮すると、平均余命までの累計の年金受給総額は4%の低下にとどまる計算となり、生涯の受給額の総額という観点からは、将来に向けて大きな変化はないということができる。

また、2020年には、65歳の女性のうち、62%は90歳まで、16%は100歳まで生存し、男性は37%が90歳まで生存すると見込まれており、人々が長く生きる社会となった。[2]

このような平均余命の伸びは、当然ながら生涯の年金受給総額にも影響する。2019年財政検証の追加試算による見通し(現行制度 ケースⅢ)では、モデル年金の所得代替率は、2019年度に65歳(1954年度生まれ)の世代では61.7%であるが、20歳(1999年度生まれ)の世代ではマクロ経済スライドにより51.0%となり、所得代替率は17%低下する。一方、20歳の世代の平均余命は、65歳の世代に比べ13%増加し、その分、年金受給期間が延びる。

このように、マクロ経済スライドによる給付水準調整が行われると言っても、年金受給期間の延びを考慮すると、平均余命までの累計の年金受給総額は4%の低下にとどまる計算となり、生涯の受給額の総額という観点からは、将来に向けて大きな変化はないということができる。

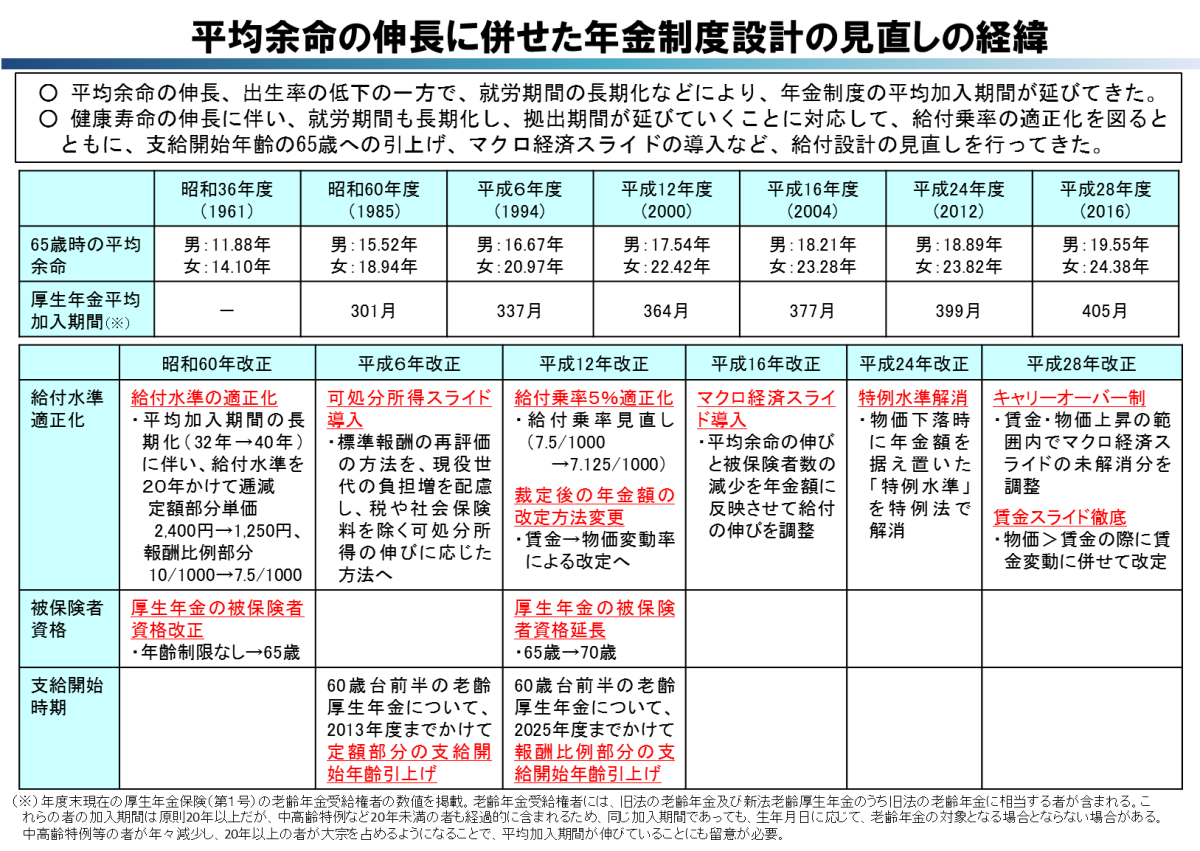

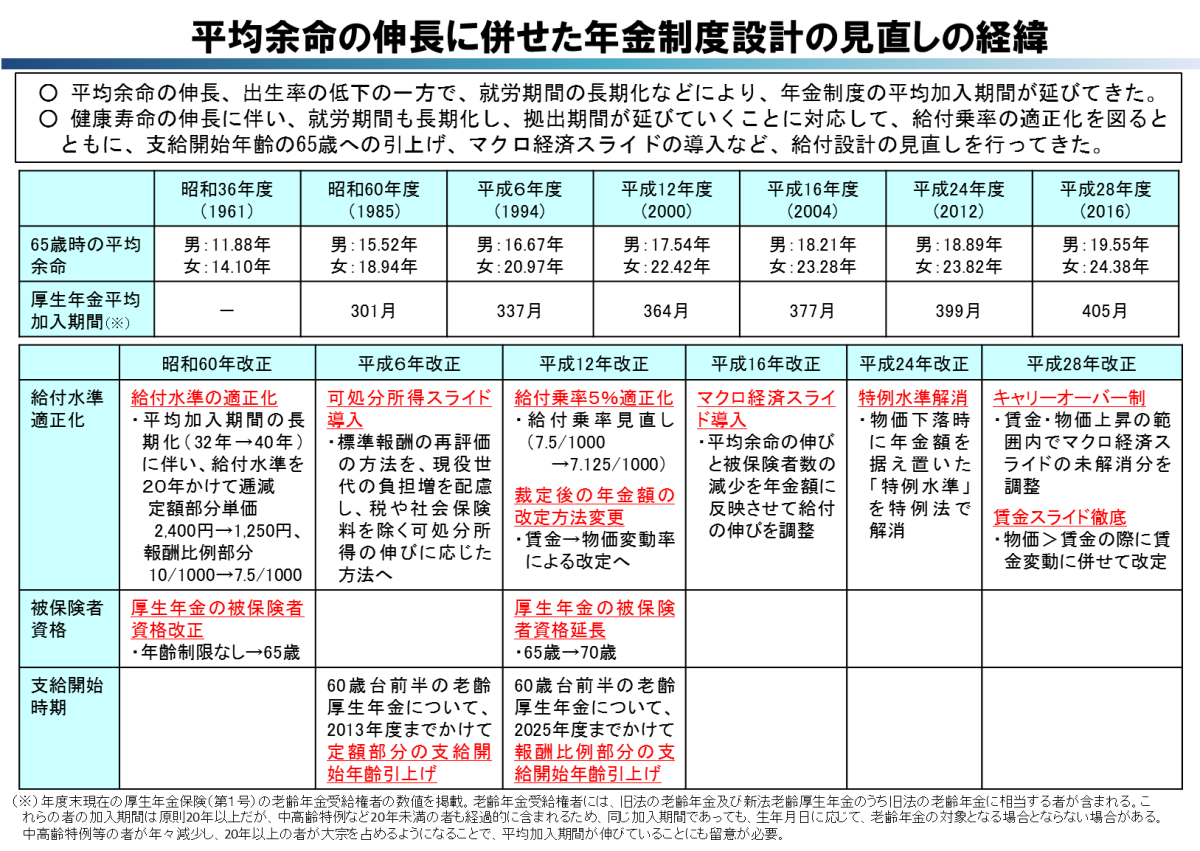

2.平均余命の伸長に併せた年金制度設計の見直しの経緯

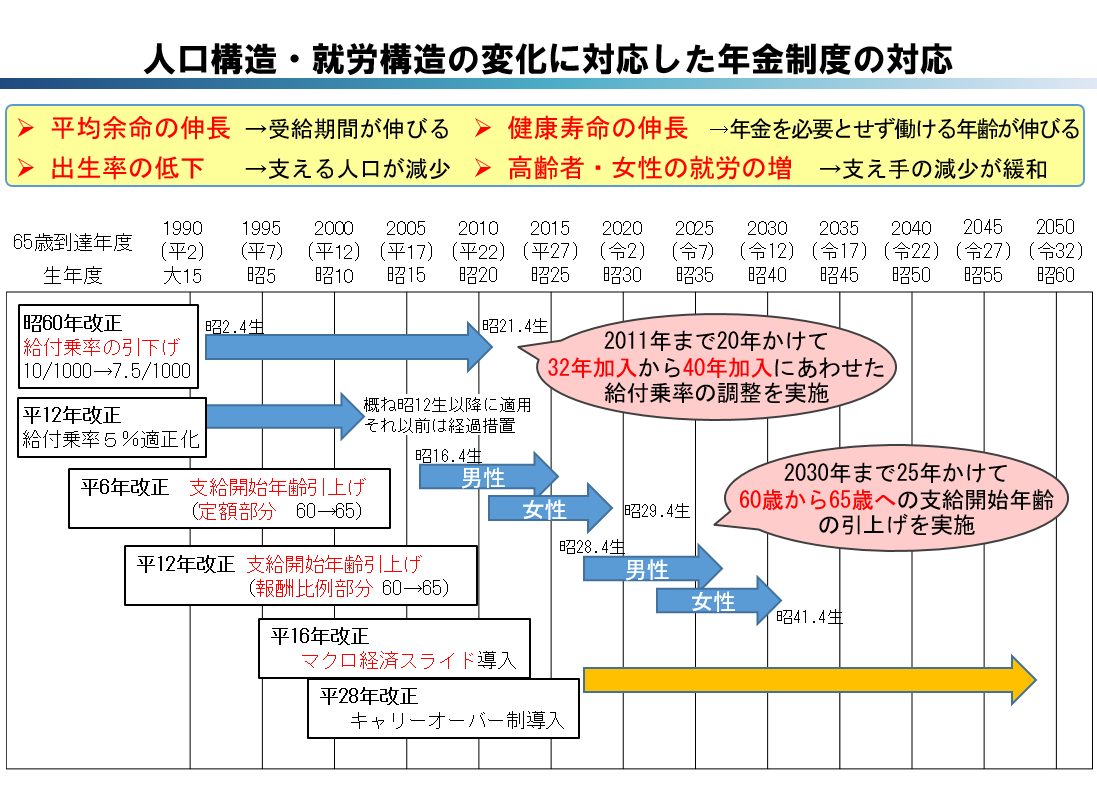

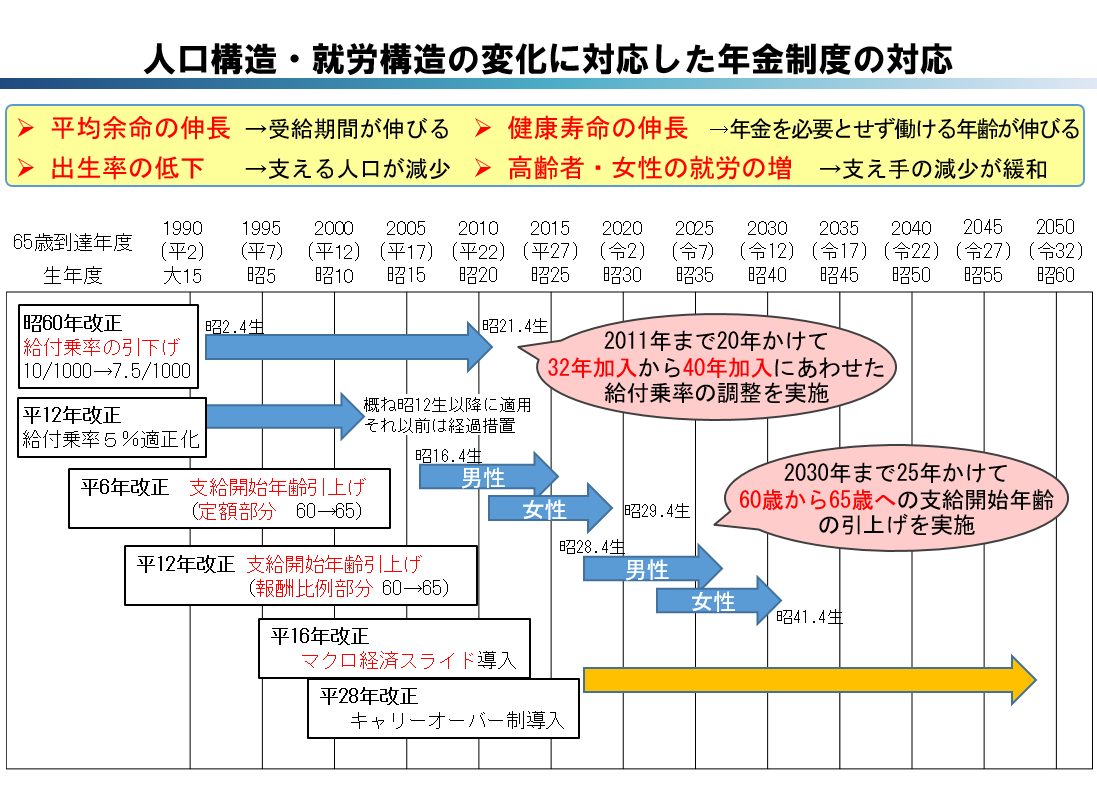

平均余命の伸長は、年金財政にマイナスの要素だけでなく、プラスの要素も与えてきた。マイナスの要素として挙げられるのは、平均余命が伸びることにより、受給期間が延び、年金財政の負担が増加することである。プラスの要素としては、健康寿命が伸びることにより、就労期間が延びることで、支給開始年齢を65歳に引き上げる下地が形成されたと言える。また、高齢者・女性の就労者数の増加は、少子高齢化が進む局面でも年金財政の支え手の減少緩和につながるものである。

このような平均余命の伸長やそれに伴う社会経済情勢の変化に対応して、これまで長い期間をかけて年金制度の改正が行われてきた。

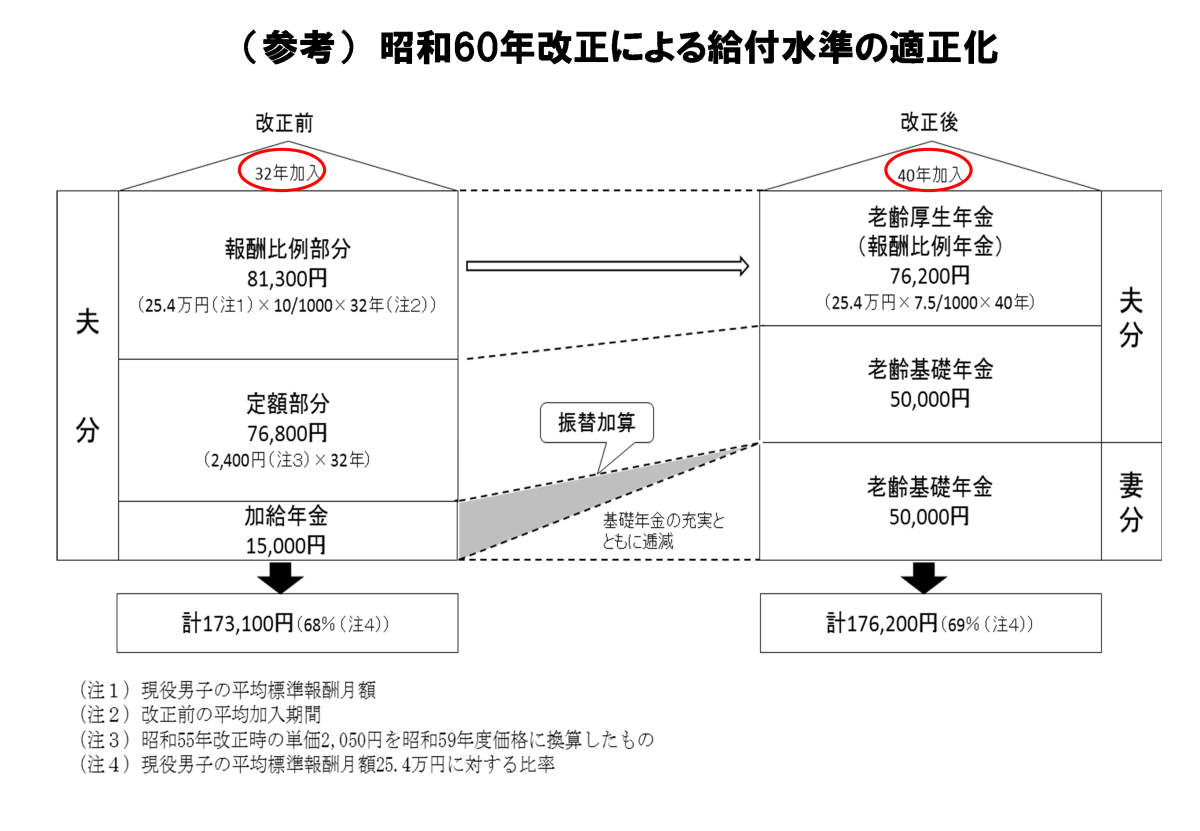

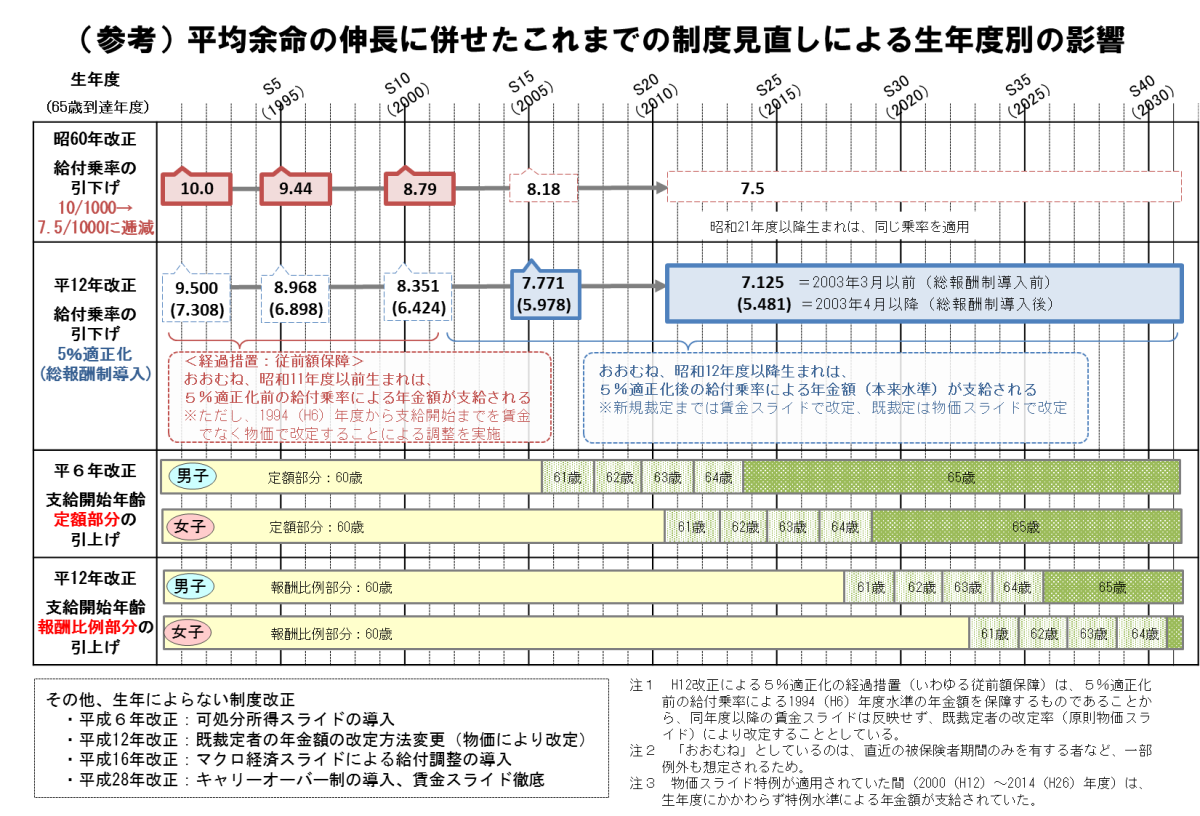

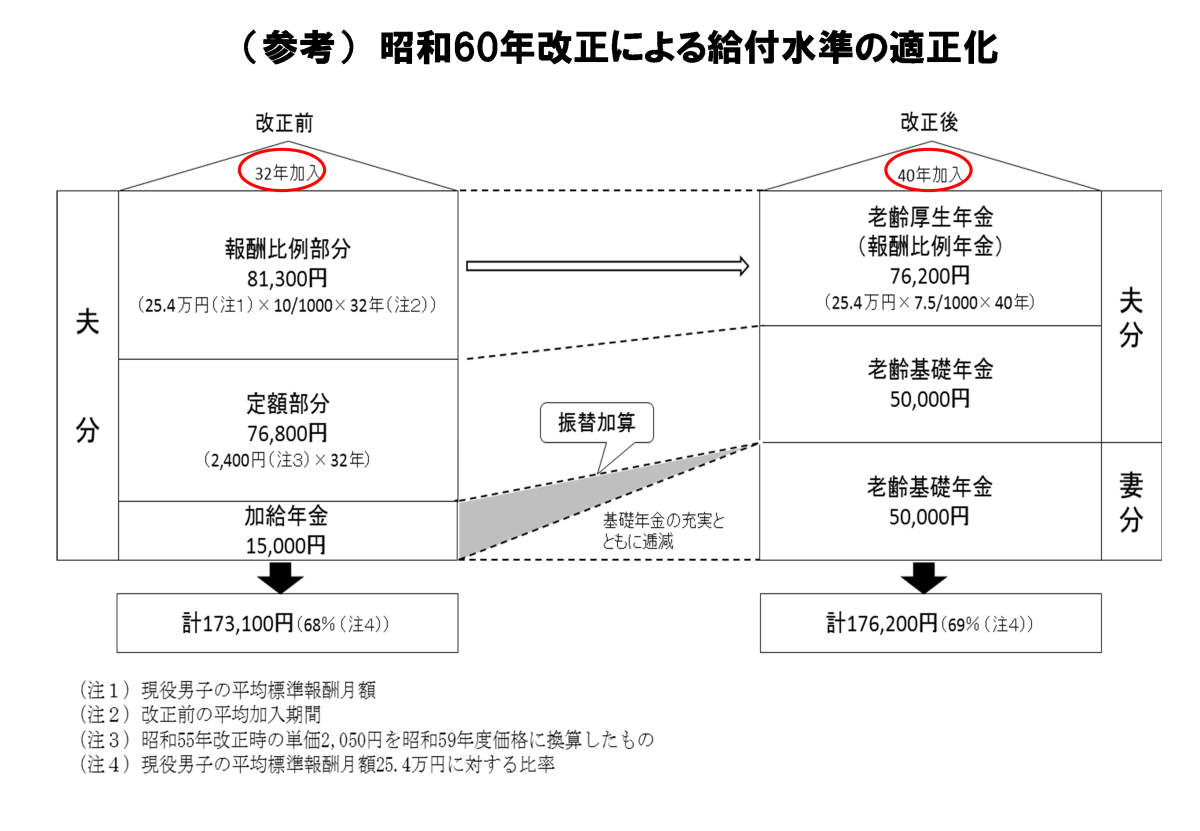

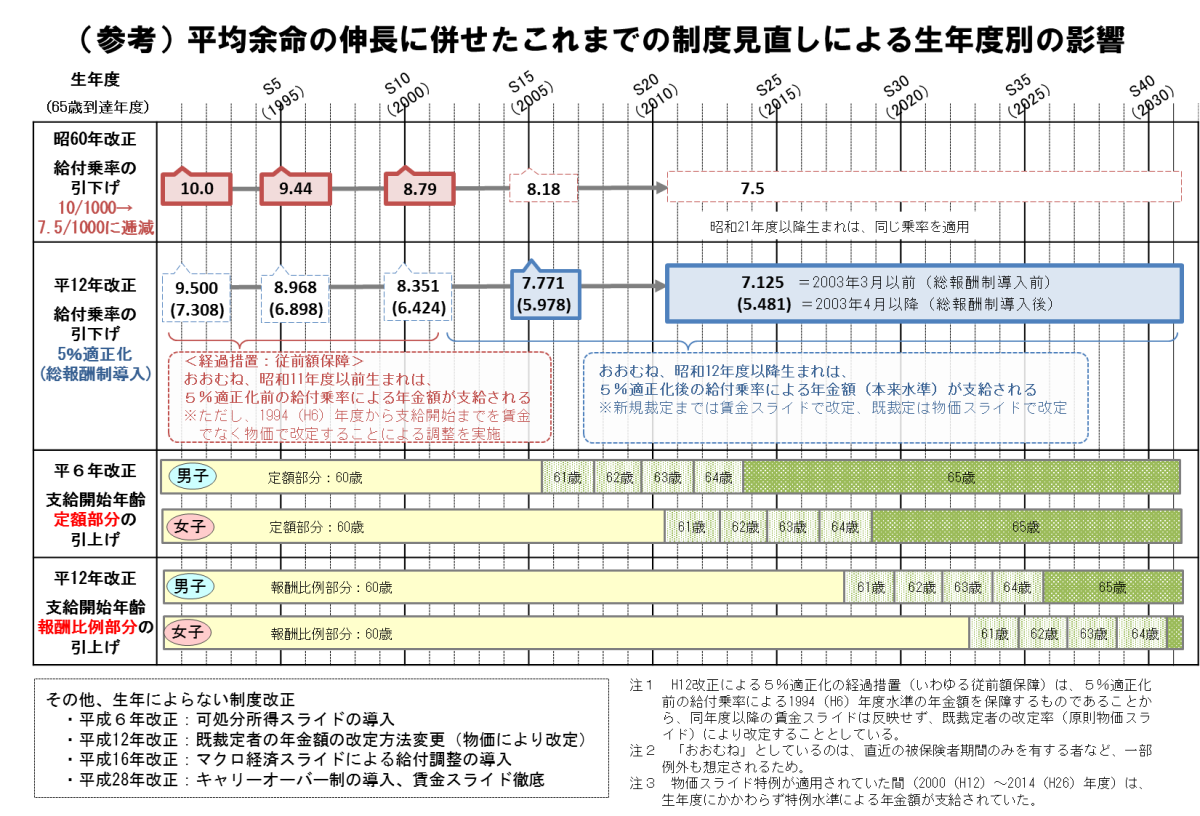

昭和60(1985)年改正では、年金制度への加入期間が延びることを見込んで、厚生年金の報酬比例部分における給付乗率を1,000分の10から1,000分の7.5に20年かけて引き下げる改正が行われた。この引下げの移行措置は1946年4月1日生まれまでの人が対象であり、これらの人が65歳に到達する2011年に完成している。

また、平成6(1994)年改正と平成12(2000)年改正により、25年かけて、老齢厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げることとされた。この引上げ措置は、今後、男性では2025年に、女性では2030年に完成する。これにより、男性で昭和36(1961)年4月2日生まれ以降、女性で昭和41(1966)年4月2日生まれ以降の人は、原則として年齢を問わず、同じ給付設計が適用されることになる。

加えて、被保険者期間についても、平成12(2000)年改正により、昭和60(1985)年改正によって65歳までとしていた厚生年金の被保険者期間の上限を70歳に引き上げた。

この他、平均余命の伸長にあわせた制度改正のうち、生年によらずに適用されるものとしては、平成6(1994)年改正において可処分所得スライド(現役世代の可処分所得の動向に応じて年金額の改定を行う)を導入、平成12(2000)年改正において65歳以後の年金額改定方法を物価変動率のみでの改定に変更、平成16(2004)年改正においてマクロ経済スライドを導入、新規裁定年金(67歳に達する日の属する年度までの人)に賃金スライド、既裁定年金(68歳に達する日の属する年度以降の人)に物価スライドを適用、平成28(2016)年改正においてマクロ経済スライドに係るキャリーオーバー制を導入するとともに、賃金スライドを徹底、といった見直しが挙げられる。

今後、長い時間をかけてマクロ経済スライドによる年金水準の調整を行っていくこととなる。他方で、平均余命や健康寿命が今後さらに長くなっていくことに併せて、人々が実際に就労する期間も延び、それに伴う保険料拠出期間の延伸が老齢年金の年金額の増加にもつながっていくことが見込まれる。

このような平均余命の伸長やそれに伴う社会経済情勢の変化に対応して、これまで長い期間をかけて年金制度の改正が行われてきた。

昭和60(1985)年改正では、年金制度への加入期間が延びることを見込んで、厚生年金の報酬比例部分における給付乗率を1,000分の10から1,000分の7.5に20年かけて引き下げる改正が行われた。この引下げの移行措置は1946年4月1日生まれまでの人が対象であり、これらの人が65歳に到達する2011年に完成している。

また、平成6(1994)年改正と平成12(2000)年改正により、25年かけて、老齢厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げることとされた。この引上げ措置は、今後、男性では2025年に、女性では2030年に完成する。これにより、男性で昭和36(1961)年4月2日生まれ以降、女性で昭和41(1966)年4月2日生まれ以降の人は、原則として年齢を問わず、同じ給付設計が適用されることになる。

加えて、被保険者期間についても、平成12(2000)年改正により、昭和60(1985)年改正によって65歳までとしていた厚生年金の被保険者期間の上限を70歳に引き上げた。

この他、平均余命の伸長にあわせた制度改正のうち、生年によらずに適用されるものとしては、平成6(1994)年改正において可処分所得スライド(現役世代の可処分所得の動向に応じて年金額の改定を行う)を導入、平成12(2000)年改正において65歳以後の年金額改定方法を物価変動率のみでの改定に変更、平成16(2004)年改正においてマクロ経済スライドを導入、新規裁定年金(67歳に達する日の属する年度までの人)に賃金スライド、既裁定年金(68歳に達する日の属する年度以降の人)に物価スライドを適用、平成28(2016)年改正においてマクロ経済スライドに係るキャリーオーバー制を導入するとともに、賃金スライドを徹底、といった見直しが挙げられる。

今後、長い時間をかけてマクロ経済スライドによる年金水準の調整を行っていくこととなる。他方で、平均余命や健康寿命が今後さらに長くなっていくことに併せて、人々が実際に就労する期間も延び、それに伴う保険料拠出期間の延伸が老齢年金の年金額の増加にもつながっていくことが見込まれる。

3.就労期間の延長と受給開始時期の選択

平均余命の伸長は長期にわたって続いており、その中で健康寿命の伸長や高齢者就労も進んできた。例えば、厚生年金(第1号)の老齢年金受給権者に係る平均加入期間を見ると、1985年度で301月だったのが、2004年度には377月に、さらに2016年度には405月まで延びてきている。[3]

また、60歳台前半(60~64歳)の労働力人口比率[4]は、1985年(53.7%)から2004年(54.7%)頃までは小幅の変動にとどまっていたが、近年急速に上昇し、2021年度には73.8%に達している。[5]

一方、現行の年金制度においても、就労期間を延長した場合等に、個々人の選択で年金の受給開始時期を繰り下げることにより、年金を増額できる仕組みがある。

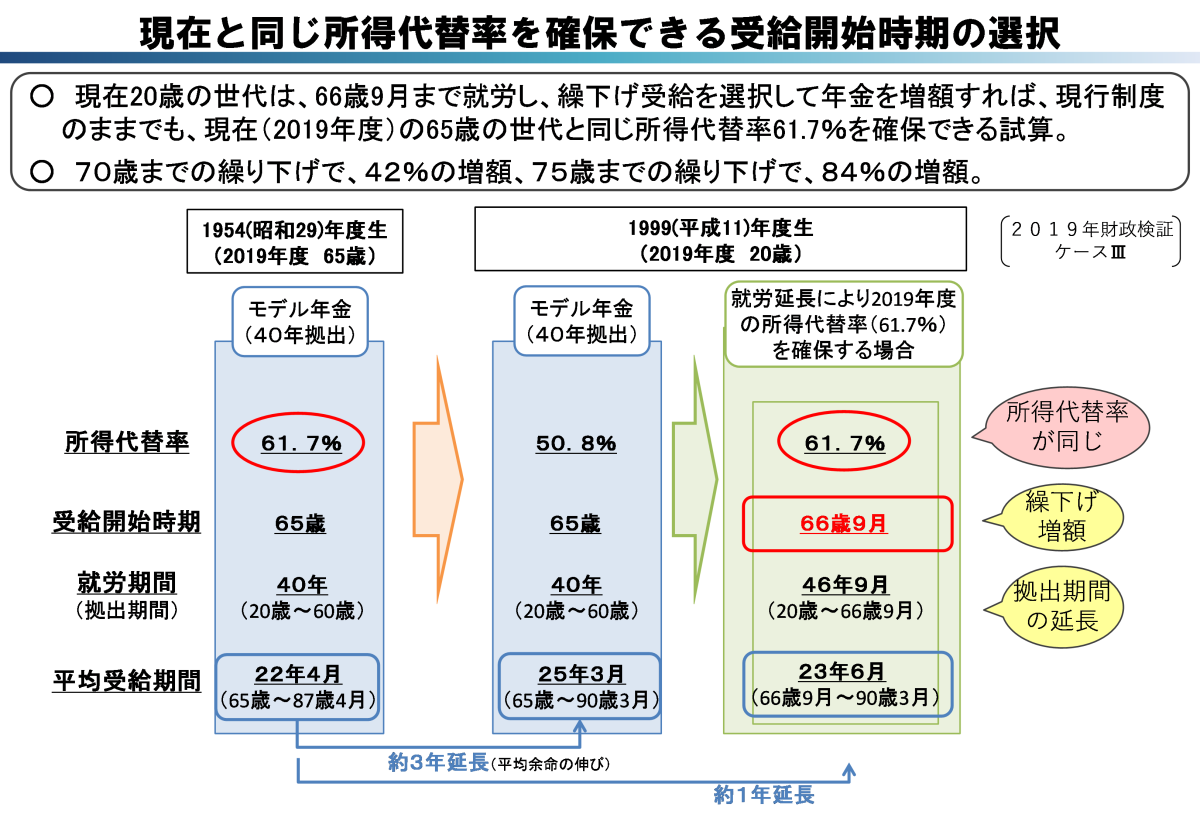

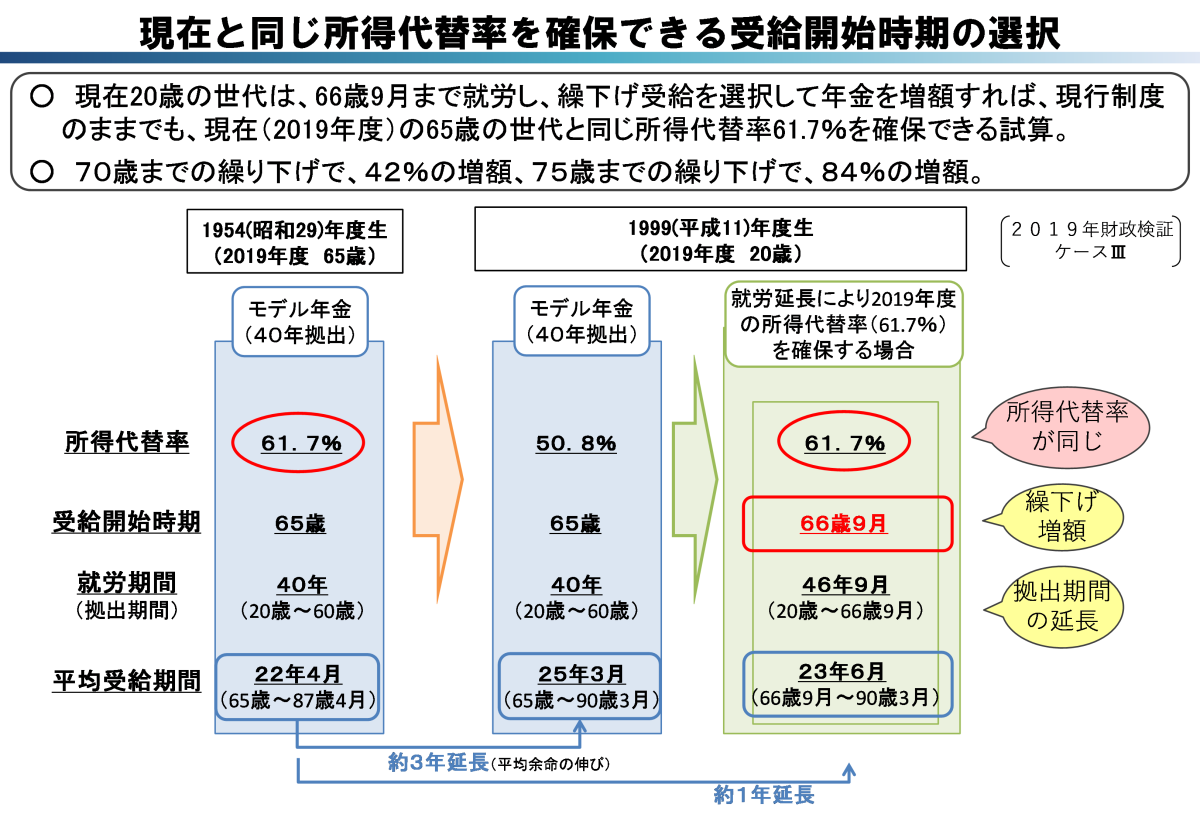

そこで、2019年度に20歳(1999年度生まれ)の世代が、将来年金を受給する年齢となった時に、2019年度において65歳(1954年度生まれ)の世代と同じ所得代替率61.7%を確保するためには、何歳まで就労期間を延長し受給開始時期を繰り下げる必要があるかをモデル年金で試算すると、2019年財政検証のケースⅢでは、66歳9月まで就労し、繰下げ受給を選択すればよいとの結果となった。

モデル年金は、20歳から60歳まで働く40年拠出で、65歳から受給を開始することとしており、この想定を前提とすると20歳の世代が将来年金を受け取る際の所得代替率は50.8%に低下する見通しであるが、人々の就労期間や平均余命が伸びる中、66歳9月まで就労して、その分拠出期間を46年9か月に延長して年金を増やし、さらに、年金の受給開始を66歳9月に繰り下げて14.7%増額すれば、この二つの効果により所得代替率が現在と同じ水準を確保できる見通しである。

また、60歳台前半(60~64歳)の労働力人口比率[4]は、1985年(53.7%)から2004年(54.7%)頃までは小幅の変動にとどまっていたが、近年急速に上昇し、2021年度には73.8%に達している。[5]

一方、現行の年金制度においても、就労期間を延長した場合等に、個々人の選択で年金の受給開始時期を繰り下げることにより、年金を増額できる仕組みがある。

そこで、2019年度に20歳(1999年度生まれ)の世代が、将来年金を受給する年齢となった時に、2019年度において65歳(1954年度生まれ)の世代と同じ所得代替率61.7%を確保するためには、何歳まで就労期間を延長し受給開始時期を繰り下げる必要があるかをモデル年金で試算すると、2019年財政検証のケースⅢでは、66歳9月まで就労し、繰下げ受給を選択すればよいとの結果となった。

モデル年金は、20歳から60歳まで働く40年拠出で、65歳から受給を開始することとしており、この想定を前提とすると20歳の世代が将来年金を受け取る際の所得代替率は50.8%に低下する見通しであるが、人々の就労期間や平均余命が伸びる中、66歳9月まで就労して、その分拠出期間を46年9か月に延長して年金を増やし、さらに、年金の受給開始を66歳9月に繰り下げて14.7%増額すれば、この二つの効果により所得代替率が現在と同じ水準を確保できる見通しである。

4.支給開始年齢の引上げと受給開始時期の選択の関係

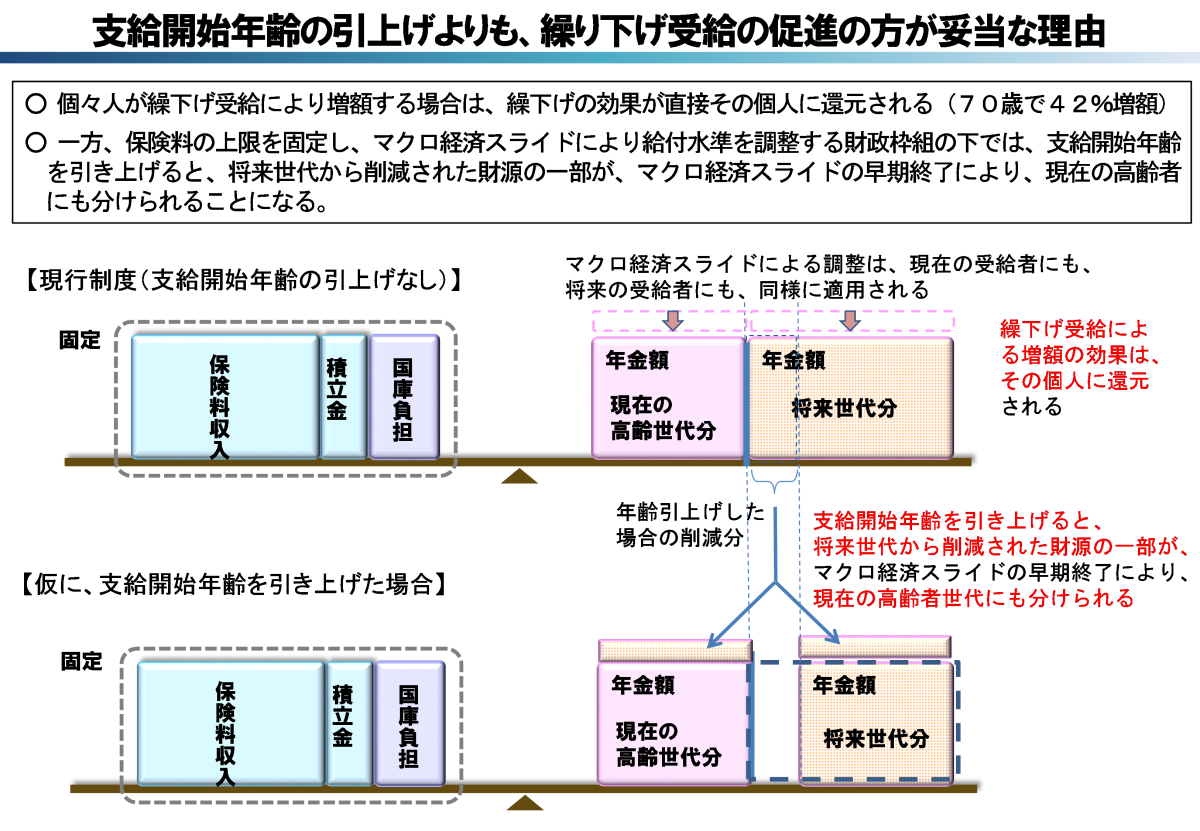

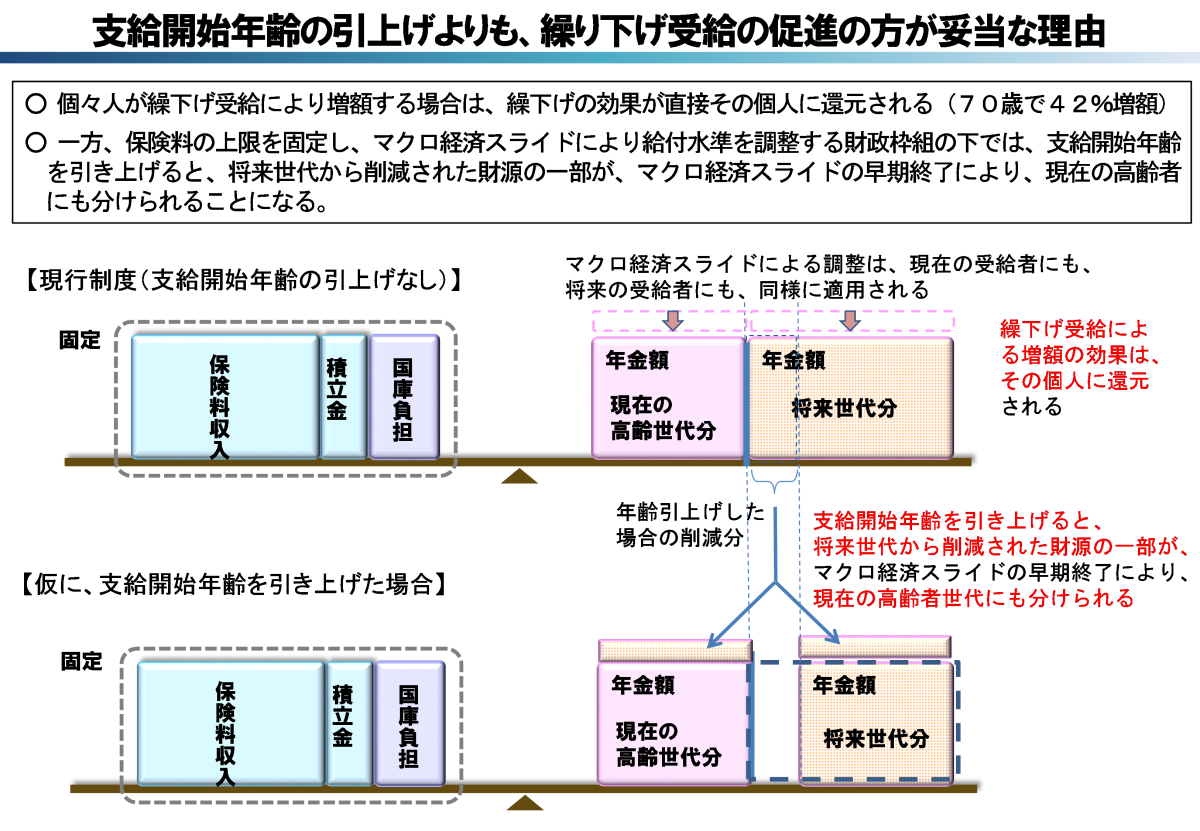

平均余命の伸長に伴い高齢者の就業率が上昇している実態を踏まえ、保険料収入の増加による将来的な給付水準の維持・向上を図ることを目的に、現在65歳で固定されている支給開始年齢の引上げを検討すべきではないかとの議論が一部にあるが、平成16(2004)年改正で導入された財政スキームの下では、支給開始年齢の引上げよりも、個人の選択で繰下げ受給を選択する仕組みの方が適切である。

個人が繰下げ受給により増額する場合、繰下げの効果は、直接、その個人に還元される。一方、支給開始年齢を引き上げると、将来世代の給付を削減したことにより確保された財源の一部が、マクロ経済スライドの早期終了により、現在年金を受給している人にも分けられることになる。すなわち、将来の世代の年金を削減したことにより得られる財源が、現在年金を受給している人にも分けられることとなり、世代間の公平性の観点から課題があると考えられる。

個人が繰下げ受給により増額する場合、繰下げの効果は、直接、その個人に還元される。一方、支給開始年齢を引き上げると、将来世代の給付を削減したことにより確保された財源の一部が、マクロ経済スライドの早期終了により、現在年金を受給している人にも分けられることになる。すなわち、将来の世代の年金を削減したことにより得られる財源が、現在年金を受給している人にも分けられることとなり、世代間の公平性の観点から課題があると考えられる。

5.人口構造・就労構造の変化に対応した年金制度

公的年金は、ミクロの視点に立てば、個人の稼得能力の喪失に対して所得保障を行う仕組みであり、また、マクロの視点で見れば、所得再分配の機能を有している。

そのような仕組みであることを踏まえれば、保険料拠出期間や受給期間に影響する平均余命や健康寿命の伸長、また、支える層と支えられる層のバランスに影響する出生率の低下や高齢者・女性の就労の増加に応じて、年金制度も不断の対応を行っていくことが必要である。

かつて昭和60(1985)年改正で32年加入から40年加入にあわせた制度設計に見直しが行われたように、社会の変化に対応して制度設計を変えていくことが求められる。俯瞰的に見ると、次期制度改正の検討課題であるマクロ経済スライドの調整期間の一致や基礎年金の45年化[6]は、こういった大きな流れの中に位置づけられるものである。

そのような仕組みであることを踏まえれば、保険料拠出期間や受給期間に影響する平均余命や健康寿命の伸長、また、支える層と支えられる層のバランスに影響する出生率の低下や高齢者・女性の就労の増加に応じて、年金制度も不断の対応を行っていくことが必要である。

かつて昭和60(1985)年改正で32年加入から40年加入にあわせた制度設計に見直しが行われたように、社会の変化に対応して制度設計を変えていくことが求められる。俯瞰的に見ると、次期制度改正の検討課題であるマクロ経済スライドの調整期間の一致や基礎年金の45年化[6]は、こういった大きな流れの中に位置づけられるものである。

[6] 詳細は「第7 マクロ経済スライドによる給付水準調整期間」を参照。