看護部の取り組み

- ふれあい看護体験の開催

- ジョブシャドウイング、職場体験、インターンシップ受け入れ

-

地域貢献の一環として、地域行事への看護師参加

(こいのぼり祭り、名護市長杯ゲートボール大会、北体協陸上競技、ツーデーマーチなど)

ケアリング公開講座を終えて

-

家族にメール文書作成中。数年ぶりに返信があり一緒に喜びました

「ケアリング」研修を受講するにあたり、まずは「ケアリング」の意味調べから始めました。そして受け持ち入所者へ行ったケアをプロセスレコードを用いて整理し、一つひとつの言動を意味付けしながらケア内容を振り返りました。入所者との関わりが相互作用を生むケアリングの基本は、対話や傾聴が大切である事を改めて学ぶことができました。私にとっては初の公開講座での事例検討会で大変緊張しましたが、皆さんの意見を伺い大変充実した時間を過ごすことができました。今後、公開講座での学びを入所者との関わりに活かしていきたいと思います。貴重な機会を頂きありがとうございました

能登半島地震災害支援活動

-

地震で倒壊した家屋

-

2 人一部屋の簡易テント

令和6年3月21日から3月26日まで能登半島地震災害支援に行ってまいりました。雪がちらつく金沢駅に集合し、派遣先は、石川県珠洲市立病院で、職員も被災して院内に泊まり込みで働いている状況でした。院内の一角に簡易テント(2人一部屋)があり、持参した寝袋で仮眠を取り入院患者、外来患者のケア支援を行いました。院内のシャワー浴は可能でしたがいつ水不足になるかわからないので、3日目に自衛隊の入浴場に行き、おふろのありがたさを感じました。

病院周辺は、殆どの住宅が押し潰され、ライフラインは寸断され生活感ゼロの状態でした。地震発生から3か月経過していてもそのままの状況で、新たに災害の悲惨さを感じました。 最終日に入院患者から「ありがとう。もう帰るの」「また来てくれるの」との言葉や、3 月22 日の天皇、皇后両陛下の訪問に心が癒され、短い期間でしたがたくさんの経験をさせていただきました。

感染管理認定看護師 合格しました!

-

令和4年度 感染管理認定看護師教育課程 修了式

2020年世界的に新型コロナウイルスが流行し、一般の病院だけでなく多くの施設や愛楽園においてもその対応に奔走してきました。その中で感染対策の重要性を改めて感じ、新型コロナウイルスのことだけではなく「感染」についてもっと学びを深めたいと思い、沖縄県看護協会で感染管理認定看護師教育課程を受講しました。

そして、7カ月間の研修を受けハートライフ病院での実習、認定試験を経て資格を取得し「感染管理認定看護師」として活動することが出来るようになりました。7ヶ月という長い研修期間では、愛楽園の入所者の皆様、職員の顔を思い出し、寂しさを感じる事もありました。一方、朝から夕方までの慣れない座学、科目ごとにある試験や実習に追われ、毎日があっという間に感じた期間でもありました。たくさんの新しい知識や講師、県内外から集まった研修生、すでに感染管理認定看護師として活動している先輩や他の病院や施設の方々など多くの出会いがあり、刺激を受け充実した日々を送ることができました。また、「感染管理」の知識だけではなく看護師として振り返るよい機会となりました。

「感染管理認定看護師」とは入所者の皆様を始め、職員など愛楽園に関わるすべての方々を「感染」から守るという役割があります。感染対策は一人ではできません。職員を始め入所者の皆様の協力があって感染対策は成り立ちます。感染対策は難しいし、厳しいというイメージがあると思います。しかし、「明るく・楽しく・分かりやすく」をモットーに研修で学んだことを共有し、愛楽園に合わせた感染対策を実践し、入所者のみなさまが毎日元気で楽しく生活出来るよう、取り組んで行きたいと思います。

ナーシング・オブ・ザ・イヤー

-

緊張なく発表できました

-

沢山の賞をいただきました。

今回、私は北部地域看護・介護実践報告会及び表彰式に参加しました。報告会では、うむさんやーで終末期の緩和ケアを通して入所者A 氏の今の思いや要望を実践した結果をライフサポートとして報告しました。また、他施設からは外国人スタッフの受け入れや糖尿病患者の爪ケアのテーマで報告がありました。今後の入所者へのケアに繋げていきたいと感じました。表彰式では、当園から入所者とその家族の思いに寄り添ったライフサーポト賞、引越しグッドジョブ賞、キラリスタッフ賞、そして人生楽しく寄り添い隊賞を受賞したことが嬉しかったです。

今回の報告会・表彰式に参加して、入所者が今後も『その人らしく、満足した人生を過ごせる』ように支援していきたいという思いが強くなりました。入所者ひとり一人に寄り添い、その人が望む支援が出来るよう、取り組んでいきたいと思っています。

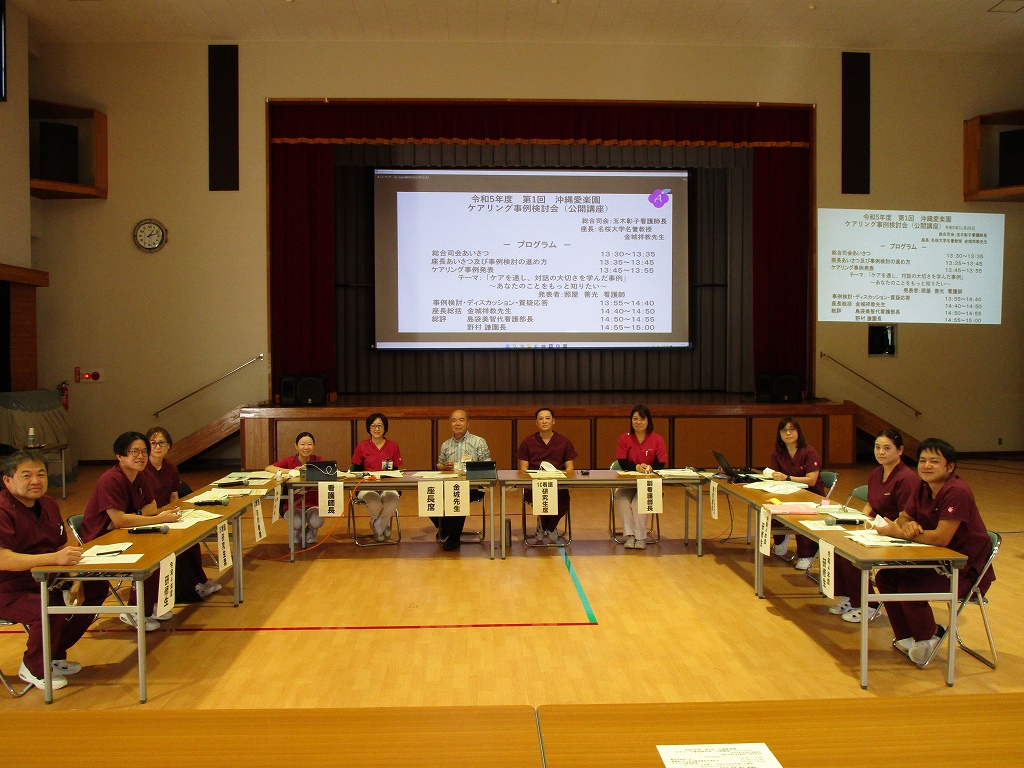

令和5年度 第1回ケアリング事例検討会 公開講座

-

公開講座前は皆笑顔でリラックスモード

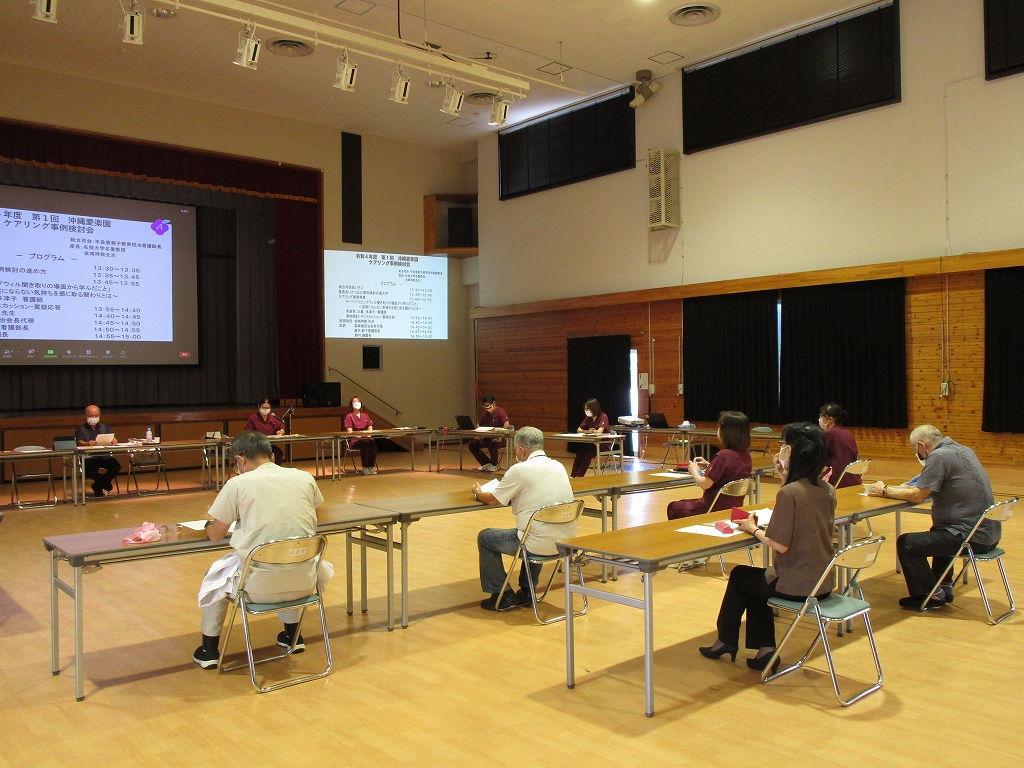

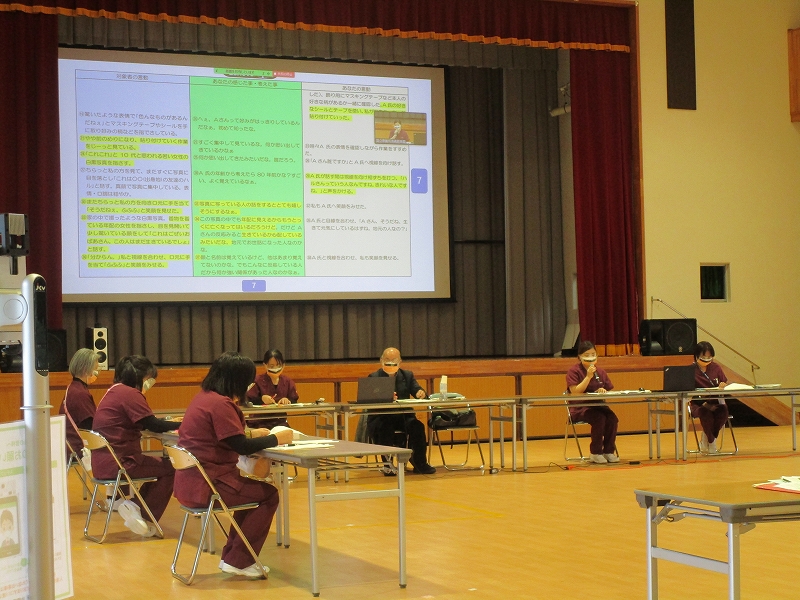

令和5年11月28日に第1回ケアリング事例検討会「ケアを通し、対話の大切さを学んだ事例」〜あなたのことをもっと知りたい〜が開催されました。今回は園内公開講座とWeb によるハイブリッド開催となりましたが、園外から8施設26名、園内参加者を含め55名の参加となりました。

事例検討会では、「入所者に対し先入観を持たず、積極的に自分からアプローチし向き合うことで相手も自分を受け入れてくれることがわかった」「A氏が語った“ 自分らしく死にたい” とは何か。A氏らしい生き方について、今後も考えて行きたい」など語り合いが行われ事例提供者のケアの意味やケアリングについて理解を深めることができました。さらに、ZOOM参加者からは「ケアリングを実現するために、大切な環境が整っていると感じた。サブテーマにある“ あなたのことをもっと知りたい” との思いが環境の基本になっている」との意見がありました。今後も研修を通し、ケアリングを学び合い、実践に活かすことができる環境を整え、企画運営を行っていきたいと思います。

第35 回ハンセン病コ・メディカル学術集会に参加して

-

駿河療養所から富士山が一望できました。

施設見学記念に学会参加メンバーで記念写真

第35 回ハンセン病コ・メディカル学術集会が静岡県御殿場にて、11月17日〜18日に開催されました。今年はコロナの感染状況も落ち着き、施設見学も可能となりました。発表は初日の第二群で『A 氏の意思決定を引き出す関わりがもたらした生活行動の変化』をテーマに13 施設が揃う中、緊張しながらも発表を行いました。A 氏が主体となれる《尋ねるコミュニケーション》について、「コミュニケーション方法を変更することに職員の戸惑いはなかったか」と質問があり「説明会やカンファレンスを重ね、話し合って決めたので職員の理解を得ることができた」とお答えすることができました。また、他の施設の発表の中で特に印象的だったのは『高齢入所者に対する笑いヨガの身体的・心理的効果の検証』でした。「最初、愛想笑いだったが、次第につられ笑いになり楽しかった」との効果が示され職員も共に笑顔で取り組める内容で興味深く参考になりました。

2日目の施設見学は、バスでの移動です。高い杉の木に囲まれた長い山道を登って行くと国立駿河療養所へ到着。納骨堂では枝垂桜が多く植樹されており、入所者が「私達を忘れないでほしいと想いがあり桜を植えた」と学芸員の方から説明がありました。納骨堂がある場所から見える富士山は壮大でここに暮らす入所者、職員の癒しとなり、いつも優しく富士山が見守ってくれているようにも感じました。

これからも入所者に寄り添い皆で力を合わせライフサポートに取り組みたいと思いま

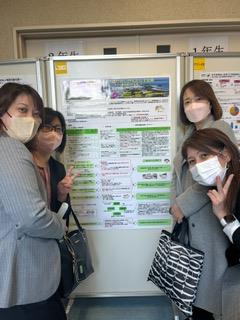

第77 回国立病院総合医学会に参加して

-

ポスター賞受賞しました!!

少し肌寒さを感じる広島県で令和5 年10 月20 〜21 の2 日間、「第77 回国立病院総合医学会」に参加させて頂きました。当園からは看護3 題、介護1題、計4題のポスターセッションを発表しました。発表会場の広島県立総合体育館はとても広く、ポスターと参加者の多さに驚きましたが、新型コロナウイルス感染症が落ち着き、学会が開催されたことに嬉しさを感じました。

私は「ハンセン病療養所における人生会議の試み」について発表を行いました。今回の学会では終末期ケアや意思決定支援で職員の意識調査に関する内容の発表が多数ありました。ACP(人生会議)を行うタイミングや方法が分からないとの結果が出ている施設の発表もあり、今回私達が取り組んだ内容は、他施設でも活用できると評価を頂きました。そして見事、第6 センター看護がベストポスター賞を受賞することができました。

今回の研究の成果を今後の看護に役立て、入所者が「こころ豊かに生きる」を支えるため、入所者の希望を日々の関わりから引き出し、多職種と協働し取り組んでいきたいと思います。また今回発表するにあたりご協力頂きました、入所者、スタッフの皆様に感謝申し上げます。

令和5年度 第1回「ケアリングⅠ研修公開講座」を開催して

-

ケアリング会場の様子

沖縄愛楽園のケアリング研修は平成28年からスタートした看護教育研修で、今年で7年目となります。愛楽園では、ケアリング理論を学び、日々の入所者への看護・介護を提供しています。

今回の公開講座では名桜大学名誉教授 金城祥教先生から「ケアリングの哲学とメイヤロフ」について、日本赤十字北海道看護大学 学長 安酸史子先生から「ノディングスとワトソンのケアリング理論」についてご講義をいただきました。当日は、園内テレビ放送で研修会場の様子を全センターへ同時中継し、めったに拝聴することのできない貴重な講義を園全体で共有することができました。

研修生や聴講生から、「自分を大切にし、自分自身を知ることで、相手にも愛をもって関わることができる」「ケアリングは自分の周りにもあふれていることを知った」「日頃の実践を振り返り、ケアをしている私が、その対象者からケアをうけていることに気付いた」などの感想が聞かれました。

多くの職員がケアリングについて学び、日々の看護・介護を振り返る機会となり、今後の看護・介護実践につながる学びの多い公開講座となりました。

令和4年度 第2回ケアリング事例検討会公開講座に参加して

-

事例発表の様子

-

1年間がんばったで賞♪

令和5年1月16日に第2回ケアリング事例検討会公開講座が開催され、自身の事例を発表しました。

最初、ケアリングとは、ケアする方の「最善とは何か」を考えて行動することだと思っていました。しかし、今回の事例を通して、その人にとっての「最善とは何か」 を常に考えながら、側にいて関わることが大事であり、悩み葛藤しながらも向き合うというその過程が私自身の成長に繋がるのだと実感しました。発表後に、センター職員から「ケアリングを面白いと思った」「発表、頑張ったね」と声をかけてもらえたことが、とても嬉しく、ケアリングを学んで良かったと思いました。

今年度ケアリングコース研修を受講して、相手の気になることに気づき、看護師として五感を最大限に使い、対応していくことが大切だと学ぶことができました。

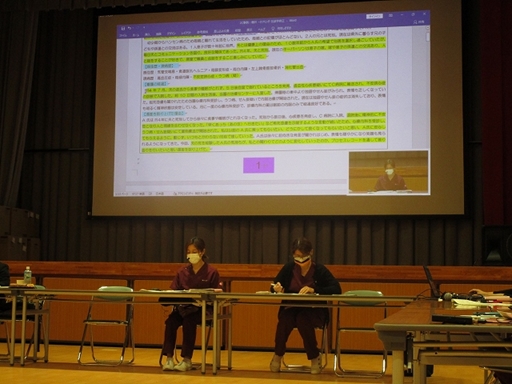

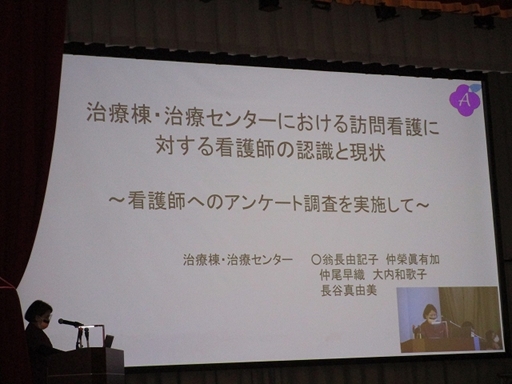

令和4年度 看護・介護研究発表会を終えて

-

治療棟・治療センターの発表

-

治療棟・金城先生による総括

令和5年2月27日、園内看護・介護研究発表会を開催しました。コロナは落ち着いてはきましたが、県内の感染者が依然2桁を下回ることがないため、発表は1群2群に分け聴講者を人数制限制の入れ替えで行いました。また来場できない職員は園内放送にて視聴してもらいました。

各センターから看護師・介護員7題と看護師長会から1題発表がありました。名桜大学名誉教授金城祥教先生から、1年間の研修で講義を2回と個別指導を4回、その他にZOOMやメールでご指導をいただき、無事にこの日を迎えることができました。

発表を終え、安堵と同時に達成感を得ることができ、これもひとえに金城先生をはじめ協力していただいた職員のおかげです。心より感謝申し上げます。

Nursing of the year2022

「

入所者の生活がこころ豊かになったで賞」を受賞して

-

公会堂で行われた授賞式

今回、入所者のライフサポートの意味を可視化することで、職員の意欲向上をもたらしたことが評価され受賞に至ったことは自身の励みとなりました。今後も入所者の「心豊かな人生を応援し隊」として、チーム愛楽園で取り組んでいきます。

ハンセン病コ・メディカル学術集会に参加して

-

ピシッと決まってます

-

口演会場は、こんな感じでした!

第34回ハンセン病コ・メディカル学術集会に参加し、演題発表を行いました。

11月24日(木)朝8

時に家を出て岡山のホテルに着いたのは17

時半。翌日の発表の準備を行いました。11月25・26 日12

時40 分までの1

日半の学会でしたが、どの演題も入所者への想いが詰まった素晴らしい発表でした。全45

演題・特別講演を聴講し、その中でも特別講演「家族の思い」は、想像出来ないような生活を送ってきた事実を聴き感銘を受けました。このような貴重な場に参加出来たことに感謝し、今後も入所者に寄り添った関わりが出来るよう努めていきたいと思っています。

学会を終え、帰路に着いたのは22 時。余談ですが、寝ている子供から「おとうさんおつかれさま。がんばったね」とメッセージ付きのトンカツがラップされてテーブルに置かれていました。感動のあまり涙しながら「ウタイノ~シ(疲れを治し)」して就寝しました。

国立病院看護研究学会学術集会へ参加して

-

副看護師長代表して行ってきました

-

ポスター前で看護部長と一緒に

12月10日東京都清瀬にある国立看護大学校において、第20 回国立病院看護研究学術集会へ参加させて頂きました。初めて参加する学会のため、少し緊張もしました。

発表用動画やポスター作成では、園長・副園長・看護部のご指導を受け無事発表を行うことができました。演題は「副看護師長会の語り合いがもたらす効果~コンピテンシーモデル事例検討会を通して~」と題し、相手を尊重し発問することで副看護師長同士の関係の質が高まったことや、副看護師長としての思考や行動など管理的視点の学びについて発表を行いました。

他の研究発表で「看護師のやりがい」や「意思決定支援」など、副看護師長としての人材育成や入所者支援の参考となる研究発表を聞き、学びを深めることができました。今回の学びを今後の副看護師長としての活動に活かしていきたいと思います。

忙しい中、学会へ参加させていただき、ありがとうございました。

国立病院総合医学会に参加して

-

ポスター発表

-

ベスト口演賞を受賞した稲福看護師

-

ダブル受賞を記念して全員集合写真

今回第76回国立病院総合医学会に参加させて頂き、「沖縄愛楽園における腎機能に応じた投与設計と腎機能に影響を及ぼす脂質異常症の改善に向けた取り組み」について発表を行って来ました。現在愛楽園では約75%の入所者が中等度以上の腎機能障害が認められています。これに関しては、年齢が上がるにつれて腎機能が落ちてくるので 仕方が無いことです。

腎臓と薬は密接に関連しており、腎機能が落ちている入所者の方へ腎機能に合わせた薬剤の適正使用を行えるよう、今後も継続して、薬剤科一同ライフサポートを行っていこうと思います。また、今回の発表ではベストポスター賞に選んでいただくことが出来ました。このような園外での学会、発表に参加させていただき、深く感謝致します。

今回私は、第76 回国立病院総合医学会に参加し、入所者に積極的な関わりを増やし、ミトンを外す取り組みを発表し、「ベスト口演賞」もいただくことができました。また、以前より興味のあった緩和ケアについての講演も聴講でき、全人的苦痛の側面から患者を考える事が重要だと学ぶ事ができました。このような園外での発表の機会をいただき、ありがとうございました。

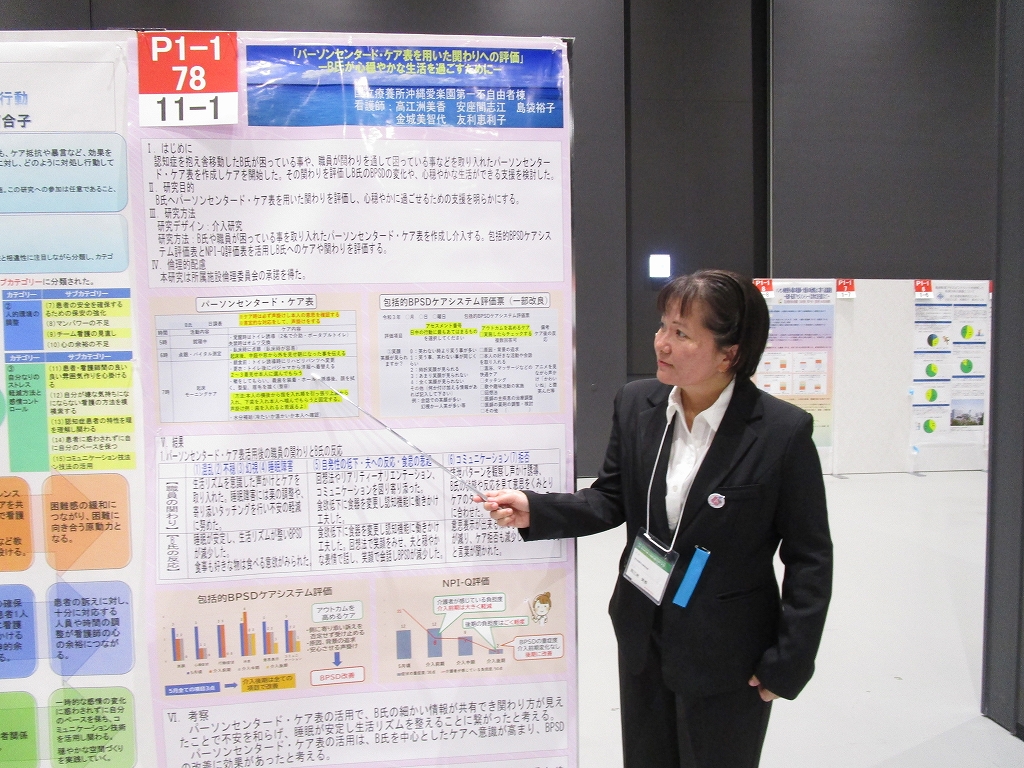

3年ぶりの現地開催となった第76 回国立病院総合医学会に、今回私は初めて参加しました。発表する会場も大きく、様々な職種の人の多さに緊張しましたが、皆様に支えられ、パーソンセンタードケア表を用いた看護実践の成果を、発表することができ、「ポスター賞」も頂きました。このような園外での発表の機会をいただき、深く感謝致します。

令和4年 第1回「 ケアリング事例検討会公開講座」に参加して

-

事例発表を熱心に聞き入る会場の皆様

令和4年9月29日(木)第1回ケアリング事例検討会公開講座が開催されました。私は受け持ち入所者A氏との関りを振り返り、「リビングウィル聞き取りの場面から学んだこと~言葉にならない気持ちを感じ取る関わりとは~」というテーマで発表しました。

この事例は、A氏のリビングウィルを聞き取る場面において、看護者側の想いが先行し、A氏の言葉にならない想いを汲み取ることができず、信頼関係が一時的に崩れてしまった事例でした。事例検討会で語り合う中で、関係修復のきっかけとなった入浴場面に対し「A氏との関係を修復したいという想いが、入浴介助を行う看護師の手のひらを通してA氏に伝わり、それをA氏が受け取ったんだね。その瞬間に二人のこころが通い合った。これこそがケアリングである」と講師よりコメントをいただきました。

A氏とのコミュニケーションがうまく取れなかった数か月間「受け持ちを外れた方が良いのではないか」と悩みながらも、あきらめず勇気を持って何度も対話を続けました。ケアリング研修生として、プロセスレコードにありのままの気持ちや言動をまとめたことにより、看護師として日頃の看護実践場面を深く見つめ直す機会となりました。これからも対話を大切にしながら、入所者の想いに寄り添える看護師を目指したいと思います。

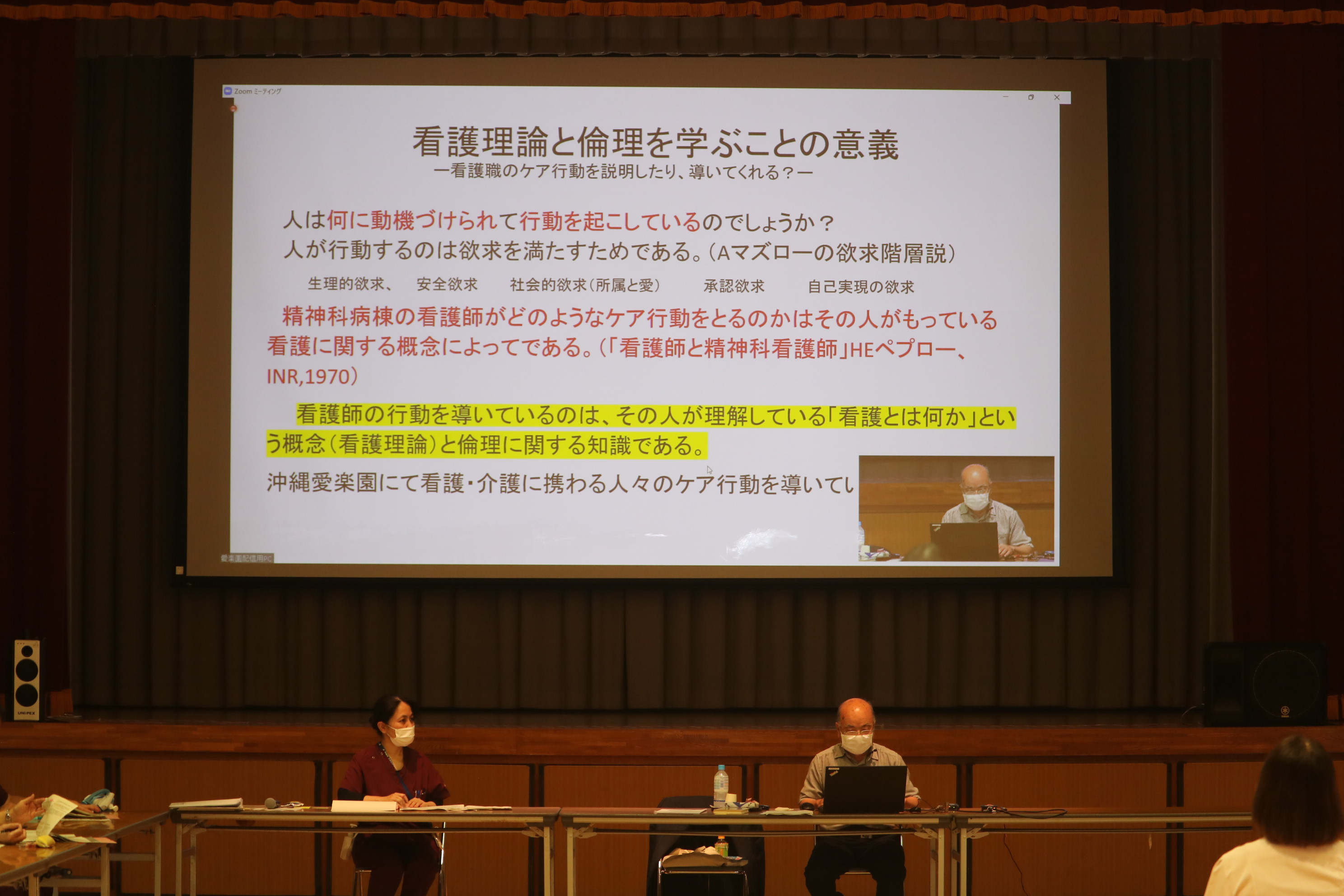

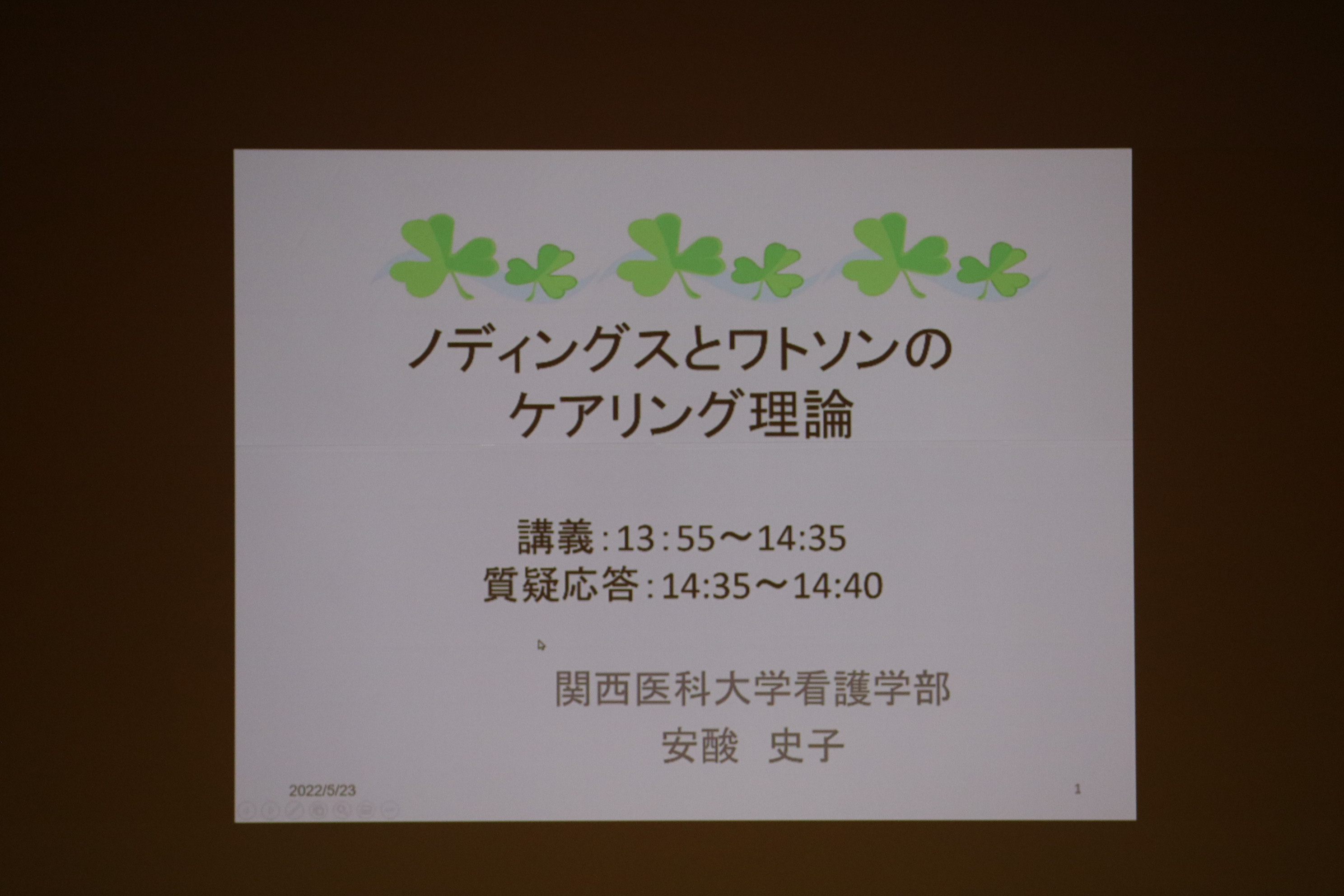

令和4年度 第1回「ケアリングⅠ研修 公開講義」を開催して

-

講義の様子!

-

安酸史子先生の講義

沖縄愛楽園のケアリング研修は平成28年よりスタートした看護教育研修で、今年で6年目を迎えました。今年度は、名桜大学名誉教授 金城祥教先生のご紹介を受け、関西医科大学看護部看護学科教授で、国際ケアリング学会理事長の安酸(やすかた)史子(ふみこ)先生からご講義いただくことになりました。

金城先生からは「ケアリングの哲学とメイヤロフ」について、安酸先生からは「ノディングスとワトソンのケアリング理論」について、ご講義いただきました。

コロナ禍による感染対策のため、研修生以外の職員は研修会場へ入ることができませんでしたが、めったに拝聴することのできない貴重な講義のため、“

ぜひ多くの職員に講義を聴いてほしい”

という想いから、園内テレビ放送を活用し、研修会場の様子を全センターへ同時中継しました。

研修生や聴講生から、「入所者と波長を合わせ、心の対話を実現させることが重要であることがわかった」「ケアリングは個人個人の対話と考えていたが、“ 環境としての看護師” を意識すれば環境を変えることができる。自分がどんな環境を提供しているかで、病棟の環境が大きく変わる。心揺さぶられる内容であった」などの感想が多く寄せられました。多くの看護師がケアリングについて学び、自己の看護観や倫理観をいま一度考え直す! という良い機会になったと思います。

スタプリクラブ

-

手指消毒指導中 !

-

マスクヨシッ! 手袋 ヨシッ!

ガウンヨシッ!

これで完璧なのだぁ~

令和3年度は感染対策委員の活動として、スタンダードプリコーション(標準予防策)を全員に徹底するよう努めてきました。入所者に病原菌を持ち込まないために、食事介助時や排泄介助時にエプロン・ゴーグル・手袋を着用する、手指衛生については手指消毒液を携帯する事を感染対策委員会で取り決めました。

第1センターでは、感染対策委員を「スタプリクラブ」と命名し活動しました。「楽しく・明るく・分かりやすい」をモットーに、「感染対策を周知してもらうための声掛けや勉強会を行いました。看護師長も交えてラウンドガールのように看板を掲げ、各ユニットを廻りスタンダードプリコーション(標準予防策)の徹底を呼びかけました。これからも入所者のため、自らの感染予防策を全スタッフで頑張っていきます。

エイッエイッオッー!!

令和3 年度ケアリングコースに参加して

-

皆さん集中して事例を聞いています

令和4年1月17日ケアリングコース公開事例検討会で事例発表しました。私は認知症である受持入所者A 氏との関わりで悩んでおり、A 氏と一緒にアルバム作成をした場面をプロセスレコードで振り返りました。プロセスレコードに自分自身の潜在的な気持ちを書き起こすことが思いの他難しく苦戦しました。1つ1つの場面を丁寧に書き起こすことで普段何気なく実践していた観察や対話、看護ケア1つ1つがA 氏に寄り添う看護に繋がっていたことを客観的に知ることができました。また、アルバム作成はA氏の今までの人生を追体験し、思い出を共有することでA氏との信頼関係に繋がったと思います。1年間ケアリングコースの研修を通して新たな学びがたくさんありました。ご指導頂いた金城先生、担当して頂いた師長、副師長に感謝致します。

令和3年度 看護・介護研究発表会を終えて

-

発表の様子

令和4年2月22日、園内看護・介護研究発表会を開催しました。今年度はコロナ禍のため、発表スライドに音声を入力しデータを配信する発表形式となりました。また公会堂の来場者は、発表者及び担当者に限定し、来場できない職員は12 チャンネル(園内テレビ放送)で視聴してもらいました。

教育委員として感染対策を講じた研修企画に悩みましたが、発表前日の会場準備、発表者シミュレーション、イントラネットでの質疑応答等のリハーサルを入念に行ったことで、当日は順調に運営できました。看護・介護の教育委員が共に協力しあいチームワークで乗りきることができ、アンケート結果も「業務の合間に視聴できて良かった」と好評でした。

教育委員として苦労した所は、企画書作成でした。副看護部長や他部署の教育委員のアドバイスを頂きながら、何度も企画書の見直しを行い、研修目標を達成できるような企画書作成の大切さを学ぶことが出来ました。

発表会に参加・協力して頂きましたすべての皆様に感謝いたします。

第33 回ハンセン病コ・メディカル学術集会~楽しいをずっと 喜びをもっと そしてこころ豊かに~ を終えて

-

開会式:司会者も参加者も” ちむどんどん”

-

野村園長の開会挨拶

-

金城祥教先生の特別講演

11月12日(金)13日(土)当園公会堂にて開催し、無事終了することができました。

当初はハイブリッド開催を目指し準備を進めていましたが、コロナ感染の終息は見込めないため、オンデマンド・オンライン開催に変更となりました。不備な点が多々あったかと思いますが、何度もリハーサルを重ねたおかげで両日とも問題なく進行できました。チーム愛楽園のポテンシャルの高さに感動し、チーム愛楽園の絆が一層深まったと感じた2日間でした。

特別講演では、7年間お世話になっている名桜大学名誉教授の金城祥教先生に「ケアの意味を探求し始めた看護・介護職~沖縄愛楽園の看護・介護研究からみえてきたもの~」をテーマに、愛楽園の看護・介護がどう変わってきたのか、というお話をお願いしました。1日目の休憩時間に第6センターのレクレーション「秋の夕べ~舞じゅん~」のビデオを流しました。琉球舞踊、棒術、琴の演奏がすばらしく、入所者さんも職員も感動しました。コロナ禍の中、面会や外出、レクレーションが制限され、楽しみが少なくなった入所者さんに、少しでも楽しんでもらいたいと職員一丸となって披露しました。この催しに対し、入所者さんから「生きてこそ 思い支える職員の 踊り華やぐ感謝の夕べ」という短歌をいただきました。入所者と職員がお互いに思い合い、それを形にし感謝する、ケアすることでケアされています。このように、ケアリングを実践できる職員に育ててくださった金城先生に感謝申し上げます。

今回コロナ禍で唯一よかったことは、ICTが普及し各地から学術集会に参加できたことです。

各園で取り組んでいるライフサポートを共有することができました。これからもICTを活用し、ハンセン療養所間の連携を強化していきましょう。

最後になりましたが、座長、発表者、システム担当者の皆様、そして2日間にわたり参加していただきました参加者の皆様、本当にありがとうございました。

ワークショップ~入所者がこころ豊かに生き抜くために、今、私たちができること~を終えて

-

手作りの会場設営

-

参加謝全員集合

昨年7月より準備委員会が立ち上がり、“みなさんに何か持ち帰っていただけることはないか”模索しました。そこで、入所者さんの看取りを経験した事例から、「入所者さんにとっての最善は何か」を感じ取り考えを深めることにしました。また、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を念頭に、「語り合い」を通して考えることができる企画にしました。大勢のみなさんのご協力のお陰で、スムーズに進行でき、時間内に終了することができ安堵しています。

準備委員会では、園長を筆頭にZOOM

チームが立ち上がり、「こんなことができないか」という私たちの無理難題に応えていただきました。

特別講演の講師との入念な打合せ、9

月タスク会を皮切りに、参加メンバー、ZOOM

チームとの繰り返しのリハーサル。その度に、“ワークショップの意図や思いは、伝わるだろうか”という拭えない不安を抱えたまま、当日を迎えました。当日のグループ討議は、今までにない活発で有意義な「語り合い」で、「これなら、大丈夫かも」という思いが過よぎりました。全体の意見交換も、様々な角度からの発表や質疑応答にチーム愛楽園の底力を感じました。ワークショップを終了するや否や、みんなで拍手喝采!歓喜の渦に包まれました。「連帯感」「充実感」「感謝の念」たくさんの思いがみなぎりました。この様な機会を与えていただいた園長、看護部長、みなさんに感謝申し上げます。ありがとうございました。

第33 回ハンセン病コ・メディカル学術集会に参加して

第1センター介護員は、「コロナ禍での参画レクリェーションを試みて〜紙相撲レクリェーションによる有効性〜」をテーマに研究を行いました。入所者と職員が一緒に作り上げていく中で、入所者の主体性を引き出すことが楽しみや喜び、達成感に繋がった研究となりました。今後も入所者の皆さんがこころ豊かに療養生活を送れるよう、ライフサポートの充実に活かしていきたいと思います。

今回、各施設からの研究発表の動画や質疑応答を重ねて視聴することで、これまで積み上げた研究の成果を自信をもって発表されている姿が伺え大変感動しました。

第75 回 国立病院総合医学会に参加して

第75 回国立病院総合医学会は、コロナ禍の影響でWeb

開催となりました。

今回「不安を抱えるがん未告知入所者へ実践した看取りケア~戸惑いが生じた職員の想いを見つめて~」というテーマで看護研究を発表しました。A氏との関わりを振り返ると、病名告知について当初は家族とA氏との狭間で職員間の戸惑いや意見の相違もありました。しかし前向きな討議を重ね、最終的にはご本人へ告知を行い、住み慣れた居室でご主人と職員に見守られ、穏やかな最期を迎えることができた事例でした。

他の国立病院機構病院の方々の研究テーマは、終末期医療やCOVID-19感染対策の現状、災害医療など多岐にわたっていました。この学会に参加でき、多くの研究を聴講したことで、看護師一人ひとりが自己の役割を意識し、行動することが大切であると気付くことができる良い機会となりました。

チーム愛楽園の一員として、A 氏と関わった経験や学会で学んだ知識を今後の看護実践に活かしていきたいと思います。

令和3 年度 第1回「ケアリング事例検討会公開講座」に参加して

今回、受け持ち入所者B 氏の妻A 氏と関わる場面をいくつか取り上げ、プロセスレコードにまとめました。日常的に夫の世話を優先し、常にB 氏のそばに付き添うA氏への介入に苦慮していました。しかし、ケアリング事例検討会で、自分では気付けなかった対応方法などについて貴重な意見を頂き、自己の看護実践を振り返る機会となりました。また、コミュニケーションを重ねる中で、「私はこう考える」ではなく、「A氏はそう考えるんだな」と相手をありのまま受け入れることの大切さにも気付くことができました。

今後も「気になったらレスポンス」を合い言葉に、入所者の方の疾患だけに目を向けるのではなく、入所者ご本人への心のこもった関心と、療養生活における看護実践的(技術的)な関心を寄せ、日々の看護ケアに取り組んでいきたいと思います。

令和3 年度 実習指導者養成講習会に参加して

令和3 年8 月23 日から10 月7 日の32 日間、九州グループ主催実習指導者養成講習会Web研修に参加しました。看護教育における実習の意義や実習指導者としての必要な知識・技術の習得を目指し、教育の質を保証するために「生涯にわたって学び続ける力」「主体的に考える力」「答えのない問題に最善解を導くことができる力」が備わった人材が求められていることを学びました。当園の魅力は、入所者一人ひとりの思いに寄り添い、これからをどう生き抜くのか、心豊かに過ごせるためのライフサポート・看護・介護の充実を目指している環境です。実習を受け入れる時には、その魅力を実習指導案に組み込み、当園だからこそできる実習を目指し学生と共に成長できる指導者を目指したいと思います。

もう認知症は人ごとではない!!認知症サポーター養成講座

厚生労働省は「2025年に団塊の世代が、75歳以上になり高齢者の5人に1人は認知症になる」と予測しています。当園でも入所者の平均年齢が85 歳を超え、認知症になった入所者への対応が急務になっています。

当園の取組みは、2017年2月「第1回認知症サポーター養成講座」を実施してから、今回(2021年12月13日)で7 回目になり、これまで全職員対象に395名の認知症サポーターが誕生しています。今回の講座は、最新の認知症情報やナレーション付きのイラストで事例紹介を行いました。受講者のアンケート結果から「分かりやすい講座だった」と反応がありました。今後も園全体で、認知症の人の理解と知識の向上を目指し、入所者にとって、より良い日常生活が送れるように努めたいと思います。

「令和3年度 沖縄県看護職員認知症対応力向上研修」を受講して

令和3年12月7日から9日の3日間、沖縄県看護職員認知症対応力向上研修に参加させて頂きました。今回の研修では、認知症の基礎知識や特徴から特有の行動とその対応について学びました。研修の中で一番印象に残ったことは、「認知症治療の第一選択は薬物療法ではない」ことと「介護者側の対応能力はBPSDの症状として評価されている」という講師の言葉でした。

今まで私は、認知症の問題行動や異常行動に対し、直ぐに薬物療法で症状を緩和させた方が良いのではないかと考えていました。しかし、この研修を受け薬物の治療よりも、介護者側の対応が認知症治療の第一選択であることを学ぶことができました。研修を終えて、認知症入所者の症状に対しスタッフ全員が共通した認識と、統一したケアが提供できるようにチームで話し合い、看護・介護計画への反映や評価の重要性についてカンファレンスを実施しました。今後も今回の学びを伝達しスタッフ全員で認知症の対応力が向上出来るよう支援していきたいと思っています。

Nursing of the yearナーシング・オブ・ザ・イヤー(Nursing of the year)

-

賞を頂いた後の記念撮影

「ナーシング・オブ・ザ・イヤー(Nursing of the year)」とは、「北部地域看護・介護実践報告会および表彰式」ということで、北部地域の看護・介護施設において頑張っている職員を激励し、皆がいきいきと働ける地域づくりを目指して、公立大学法人名桜大学看護実践教育研究センターが企画されているものです。

入所者の心わし掴みのプロで賞」を頂いて

作年度看護教育コースケアリング研修に参加し、「ケアリングとは何か?」よく解らない状態でスタートしました。なぜか、初めての試みである園外参加者とオンラインでの事例検討会で発表を任され、チムドンドン(どきどき)しながらも、入所者との関わりを無事発表する事ができました。

ご指導して頂いた講師の前) 島根県立大学大学院教授の金城先生始め、担当看護師長、副看護師長、教育担当看護師長、第6センター看護師長に感謝します。また、第6センタースタッフの日頃からの看護、介護の力がこの賞を頂く結果に繋がったと思っています。ありがとうございました。

先まわりで安全に取り組んだで賞」を頂いて

今回、「先まわりで安全に取り組んだで賞」という賞を頂きました。看護部リスクマネージメント委員としてメンバーと共に、毎月定例でKYTラウンドを行い、入所者の皆さんに安心、安全に過ごしてもらうために居室内の危険箇所の改善を重点的に取り組んで来ました。この取り組みを評価してもらえて、大変嬉しく思っています。この賞は私自身ではなく、昨年度、一緒にリスクマネージメント委員会を頑張ってきた看護師と、センターのリスク係のメンバーの皆でやってきた事を、私が代表して貰えたものだと思っています。

これからも“チーム愛楽園”の一員として、日々安全に気をつけて、入所者の皆様が笑って安心して暮らせる環境を作れるように、なお、いっそう取り組んでいきたいと思います。

令和2 年度ケアリング事例検討会~初めてのZoom 配信~

-

事例を発表する研修生

-

感染予防に配慮した会場

令和3年1月29日(金)「こころの痛みに寄り添うケアリング」と題し島根県立大学大学院看護学研究科教授金城祥教先生の協力のもと公開講座を開催しました。コロナ禍のため、園外からの参加者はZoom配信での参加となりました。当園では初めての試みであるZoom配信は、事前の準備段階から園長先生をはじめ多職種の多大なる協力を得、研修当日を迎えました。カメラを向けられた事例提供者は緊張していましたが、活発な質疑応答があり和やかな検討会となりました。

また、国際ケアリング学会理事長の安酸史子先生を初め26名の参加がありました。「沈黙のコミュニケーション」「心の痛みを聞く看護師の気持ちの代弁」など新たな気づきや学びが多い研修となりました。今後もケアリングの学びを活かし、入所者の言葉や態度の意味を汲み取れる看護・介護実践に繋げて行きたいと思います。

令和2 年度 看護・介護研究発表会を終えて

-

Zoom で参加された金城自治会長

-

会場の様子

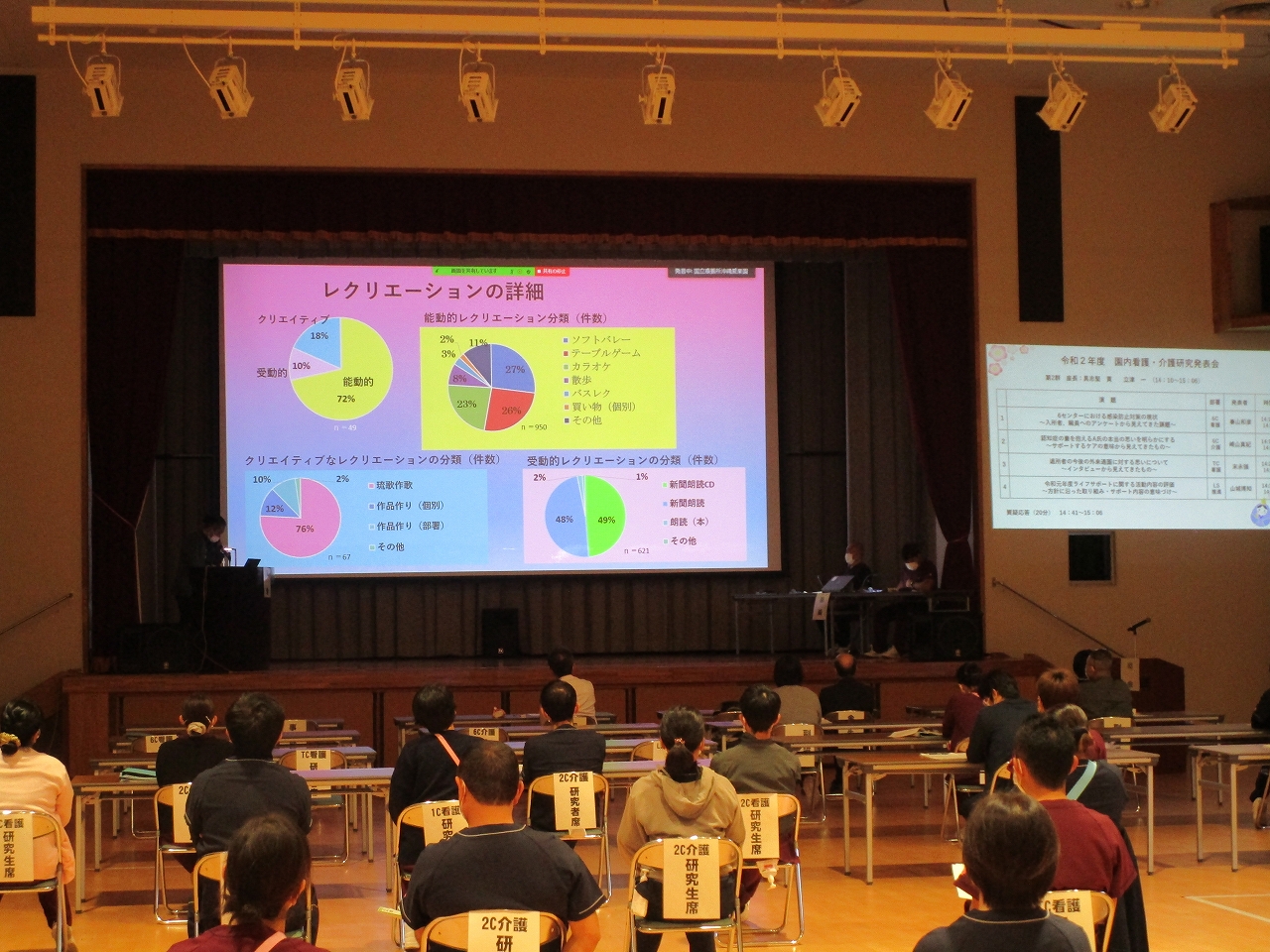

ひな祭りを明日に控えた小雨の降る、3月2日、令和2年度看護・介護研究発表会を開催しました。看護師・介護員各センターから、「退所者のインタビューから見えたもの」、「創意あふれるレクリエーション」、「概念統合型事例研究」等8題の発表がありました。コロナ禍のため研修コース日程の変更により、研修生は焦りや戸惑いがあったと思います。島根県立大学大学院看護学研究科教授金城祥教先生の制作による研究シリーズ動画(5回)、Skype導入による個別指導をいただき、発表の日を迎えることができました。

先日、急逝されました金城雅春自治会長さんもZoomで参加していただきました。金城自治会長さんからは、「入所者のためにどんどん研究をやってほしいが、研究の成果をもっと我々入所者の目に見えるように取り組んでほしい」との言葉をいただきました。今後、私たちの課題の一つとして取り組んでいきたいと思います

第1 センターにおけるユニットケア体制の構築

-

職員と共にエプロンを畳む入所者

-

レタスを植える様子

2003年にユニットケアが制度化され、第1センターは2010年に4つのユニット型センターとして開棟しました。しかし、看護・介護の提供体制は受け持ち制と機能別看護が混在し、入所者の情報を共有し、継続したケアの提供が不十分でした。そこで、園の組織目標である「安全で快適な療養環境の提供」のため、2020年3月よりユニットケア提供の体制整備を行いました。

ユニットケア管理者研修及びリーダー研修に計4名の看護師・介護員が参加し、職員全員で検討を重ね、試行錯誤しながらユニット内の職員配置や業務内容を定着していきました。その後、週3回(月・水・金曜日)の入浴介助日を毎日へと変更し、いつでも入浴できる体制としました。

看護師が全てのユニット内で処置や与薬に関する業務を行うことで、職員間の連携が強化され、安心感やチーム力の向上に繋がりました。また、ユニット内職員を固定配置とし、馴染みの関係作りにより入所者に安心感を与えました。さらに、看護・介護単位が小規模になることで、入所者一人一人の情報把握がしやすくなり、誤薬や転倒などのヒヤリ・ハット事例も減少すると期待以上の効果もありました。

現在、ユニットケアを行うための体制は徐々に整備され、入所者の“できること”を支援しながらケアを実践しています。今後は、高齢である入所者の個性や生活歴、生活のリズムを尊重したケアを充実し、入所者の皆様が「生きていて良かった」「愛楽園で良かった」と思って頂けるよう全職員で取り組んでいきたいと思います。