最近の訪問者

令和7年7月10日(木) 今帰仁村立今帰仁中学校

今帰仁村立今帰仁中学校の生徒さん90名が、3組に分かれて来園されました。

毎年、学芸員が学校を訪問し、ハンセン病や沖縄愛楽園について生徒さんに事前学習をしていただいている学校です。

防空壕(早田壕)では、少人数の生徒さんで戦時中の壕内の体験をされました。

帰り際に、一人の生徒さんが「古宇利島から愛楽園が見えますよね」と声を掛けてくれました。

令和7年7月5日(土) 賽馬會萬鈞毅智書院(中華人民共和国)

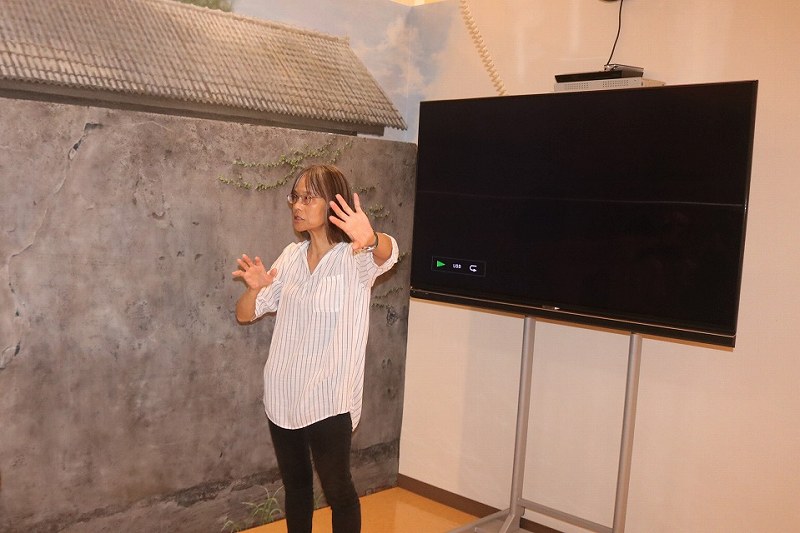

香港で社会福祉を学んでいる高校生27名が来園されました。日本のハンセン病に関する施策に興味を持たれ、修学旅行のコースに組み入れたとのことでした。

講和室や納骨堂で学芸員が説明する内容を、通訳の方が的確に訳し、高校生から多くの質問もいただきました。

今回の体験を、中国に帰国された後の学習に活かされることを期待したいと思っています。

令和7年7月4日(金) 国頭村立国頭中学校

国頭村立国頭中学校の生徒さん30名が来園されました。

学芸員が、沖縄愛楽園に関する4枚の古い写真を生徒に提示し、生徒たちは時代背景について一生懸命に議論していました。

納骨堂では太平洋戦争沖縄戦についての学芸員の話も熱心に聞き、防空壕(早田壕)の内部を見学し、その狭さに驚いていました。

令和7年6月11日(水) 那覇市首里第1民生委員児童委員協議会

那覇市首里で住民の立場に立って社会福祉の増進に努めておられる17名の方々が、琉球政府時代から現在までのハンセン病に対する取り組みについて学び、今後の民生委員児童委員活動に活かすことを目的に来園されました。

学芸員の「戦時中の入所者は、隔離政策の下で、他の沖縄県民と同様に太平洋戦争を経験された」という話に、驚きを隠せない様子でした。

今回の滞在時間が短かったようで、「また個人的に来たい」と言われる方もいらっしゃいました。

令和7年6月6日(金) 名桜大学人間健康学部看護学科

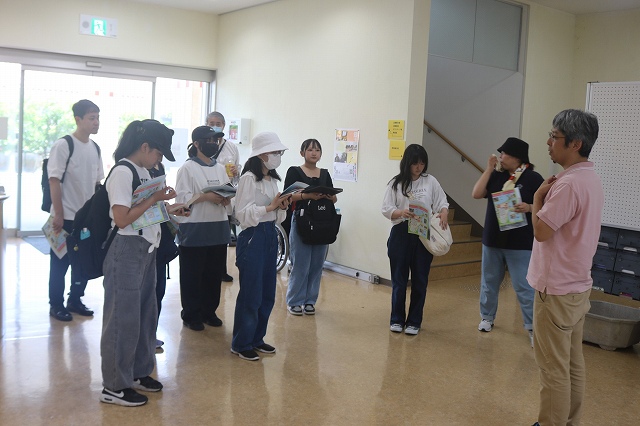

名桜大学人間健康学部看護学科の学生さん87名が来園されました。

毎年「ケアリング文化実習」の一環で沖縄愛楽園に来園しておられます。昨年度まではコロナ禍で少人数のグループでの来園でしたが、今年度は2グループに分かれての集合研修となりました。

ハンセン病について事前に学習をしてこられ、熱心に学芸員の話を聴いておられました。ハンセン病施設における看護について少しでも多くの学生さんに興味を持っていただければと思います。

令和7年6月4日(水) 名護市立羽地中学校

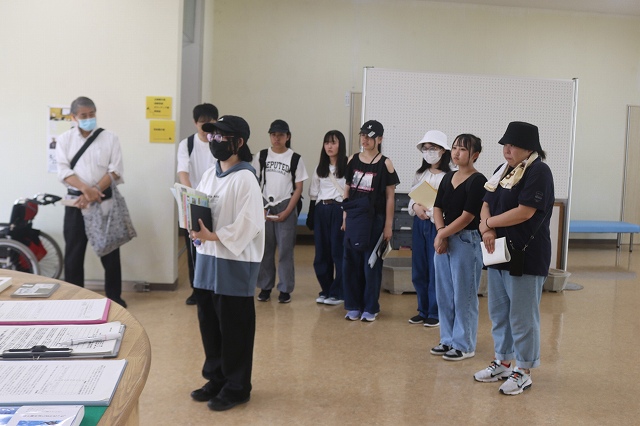

名護市立羽地中学校の生徒さん88名が来園されました。

あいにくの天気でしたが、旧面会室での面会体験の後、納骨堂で献花をされ、交流会館の常設展示室で太平洋戦争当時の沖縄愛楽園の入所者の様子などについて、事前に学習した内容を振り返りながら学芸員の話を熱心に聴いておられました。

令和6年11月20日(水) 那覇市立神原小学校

6年生の75名の児童さんが、修学旅行の一環で来園されました。毎年来園されている学校で、交流会館の学芸員による出前講義も行っていました。

隔離は相手の心を傷つけてしまう。らい予防法が廃止されて28年が経ち、地域で生活している元患者もいます。その方々がどうしたら安心して地域で暮らすことができるかを、ご家族と一緒に考えてほしいと、学芸員は話していました。

令和6年10月30日(水) 学校法人高輪学園高輪中学校

3年生の200名の生徒さんが、修学旅行の一環で来園されました。国立ハンセン病資料館の学芸員から話を聴いたり、ハンセン病に関する著書を授業に取り入れるなど、日頃からハンセン病に関する学習に取り組んでいる学校です。

屋我地島での観光を行いながら、6班に分かれて来られました。

納骨堂や旧面会室では、学芸員が語る愛楽園での歴史や差別について、熱心に耳を傾けておられました。

令和6年10月15日(火) 学校法人聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校

普通科2年生の26名の生徒さんが、研修旅行の一環で来園されました。コロナ禍をはさんで久しぶりの来園となりました。

沖縄愛楽園やハンセン病の歴史、現状について事前に学習してこられていましたが、学芸員による講和や展示資料を通じて学びながら、入所者や社会復帰者が受けてきた差別について再認識しておられました。コロナ禍でもハンセン病と同じような差別が起きていたことを身近な問題として考えてほしいと、学芸員は話していました。

令和6年9月4日(水) 沖縄大学人文学部こども文化学科

集中講義「子どもと死生学」における課外授業の一環として、フィールドワークとして17名の学生さんが来園されました。

社会復帰された平良仁雄さんが、学生に、ハンセン病に対する差別や偏見、政策や訴訟について講演されました。

過去の「患者や家族に対する差別や偏見」を経験していない学生に、『社会復帰者や家族、非入所者が安心して社会で生活できるよう、「自分たちに何ができるか」を考えて欲しい』と訴えておられました。

令和6年8月28日(水) 専修大学文学部ジャーナリズム学科

講義「沖縄ジャーナリズム論」の一環として、沖縄愛楽園の歴史を学ぶために34名の学生さんが来園されました。

『「隔離」という病い』の著者である武田徹さん(専修大学文学部ジャーナリズム学科教授)も同行しておられました。

以前に宮古南静園を訪れたことのある学生さんは、かつて療養所に「監禁室」が存在した理由や当時の状況について、学芸員に質問しておられました。

令和6年8月16日(金) JICA沖縄(2024年度課題別研修「エビデンスに基づく公衆衛生計画立案」の一環として日本のハンセン病政策の歴史を学ぶ)

東南アジア、南アジア、中東、アフリカ各国より9名の研修生がJICA沖縄の研修プログラムで来園されました。

沖縄におけるハンセン病政策の歴史について、学芸員の話を通訳を介して熱心に聞き、たくさんの質問をしておられました。

かつて、入所者同士が結婚するために断種手術が必要だったことに、ショックを隠しきれない様子でした。自国に戻られてから、今回の経験を活かしたいと述べておられました。

令和6年8月13日(火) 沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科社会福祉専攻

今年も岩田ゼミの9名の学生さんが、ハンセン病回復者の歴史や今後の課題を学ぶため来園されました。

沖縄愛楽園やハンセン病の歴史について事前に学習してこられ、学芸員に熱心に質問をしておられましたが、かつて強制堕胎が行われていたことに驚きを隠せない学生もおられました。

将来は国家資格を取得してソーシャルワーカーとして働く彼ら。今回の経験を今後に活かしていただけるよう期待したいと思いました。

令和6年7月28日(日) 福知山市内の高校生(京都府福知山市人権推進室主催の人材育成事業)

京都府福知山市から6名の高校生が来園されました。コロナ禍で事業は中止されておりましたが、5類に移行して再開されました。

沖縄愛楽園やハンセン病の現状、歴史について事前に学習してこられ、熱心に学芸員の話を聴いておられました。

国内でのハンセン病の発病例はごくわずかですが、東南アジアやアフリカを中心とした発展途上国には多くの患者がいるという説明に、驚いておられました。

令和6年7月10日(水) 学校法人雙星舎 珊瑚舎スコーレ高等専修学校

南城市の珊瑚舎スコーレ高等専修学校の生徒さん26名が来園されました。

毎年の行事「平和を考えるフィールドワーク」(2泊3日のキャンプ)で、今年は「沖縄愛楽園を見学したい」という生徒さんの希望があったそうです。

沖縄愛楽園やハンセン病について予習されてきたそうで、熱心に学芸員の話を聴いておられました。

令和2年1月24日(金) 北部地区医師会北部看護学校

北部看護学校の看護学生さん84名が来園されました。自治会長の講話の後、園内の各所を見学しました。

初々しい看護師の卵さん達から次々と質問が出て、予定時間をかなり超過してしまいました。

この中から将来愛楽園で勤務する人がいるといいですね。

令和2年1月11日(土) サンシンサークル三友会

浦添を中心に活動している「サンシンサークル三友会」が当園で初弾き公演を行いました。

普段は近隣の介護施設などで活動されているのですが、メンバーの中に屋我地島の住民が居て、「愛楽園で一度できないだろうか。」という話が出たことから、今回の公演になりました。

島唄や童謡を演奏し、入所者も大喜びでした。

令和元年12月4日(水) 名護市立久辺中学校

名護市東部の久辺中学校の生徒さん20名が来園されました。

自治会長の講話の後、園内の早田壕や面会室などを見学しました。

生徒さん達は熱心に自治会長の講話を聞いていました。