働き方改革

自社診断

自社診断

働き方改革

自社診断

自社診断

自社診断ツールの活用方法

●●●●●●●

STEP 1

過去の労働時間等データの分析による長時間労働のボトルネックの特定

STEP 2

セルフチェックツールの活用による取組むべき施策の明確化

STEP 3

課題と取組を紐づけ優先度に応じてロードマップとして明確化

STEP 1

労働時間等データの分析による長時間労働のボトルネックの特定

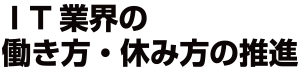

まずは現状を把握するため、労働時間等データを分析し、長時間労働等の発生箇所を特定します。

社員・部署・階層・プロジェクト等、様々な切り口からデータを多角的に分析することで自社の長時間労働等の特徴を把握することができます。

社員・部署・階層・プロジェクト等、様々な切り口からデータを多角的に分析することで自社の長時間労働等の特徴を把握することができます。

A

社員やプロジェクトの情報 ( 所属部署、役職、プロジェクトの顧客等) と過去数年

間の「総労働時間」「所定外労働時間」「有給休暇取得日数」のデータを揃えます。

B

データを基に社員別、プロジェクト別に労働時間、有給休暇取得日数を年度別、月別で集計します。

C

集計したデータを多様な視点で分析し、発生箇所の特徴を明らかにします。

分析の着眼点 (例)

社員別の分析軸

- 全社平均に比べて労働時間が多い「部門/ 部署」「職階」「時期」等

- 有給休暇取得日数が少ない「社員」「部門/ 部署」「職階」

- 複数年度等長期間に渡って長時間労働となっている社員

プロジェクト別の分析軸

- 長時間労働となっているプロジェクトの「顧客」「システム特性」「開発フェーズ」等

- 月ごとの労働時間やアサイン人数の変動

- 所定外労働時間の多い社員とプロジェクトの相関性

コンサルティング事例 (A社) では…

社員別の労働時間や有給休暇取得日数を過去3年間分を分析することで、特に役職者にボトルネックがあることが分かりました。

A社では、主任以上の役職者の総労働時間が多く、有給休暇取得率が低いことが判明。

(赤網掛けは長時間労働、もしくは有給休暇取得日数が少ない)

(赤網掛けは長時間労働、もしくは有給休暇取得日数が少ない)

STEP 2

自社診断ツールの活用による取り組むべき施策の明確化

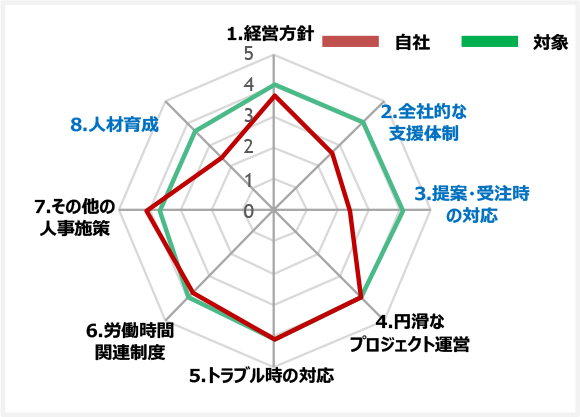

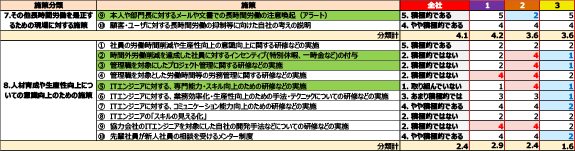

次に、自社診断ツールを用いて、長時間労働の発生箇所に対して打つべき施策(候補) を抽出します。

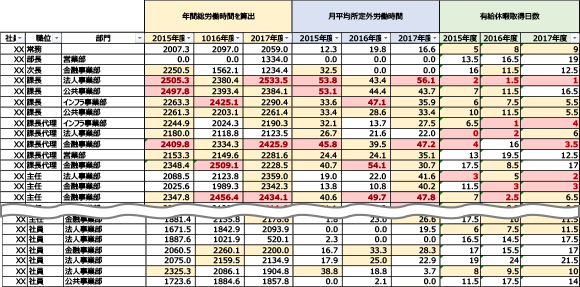

自社診断ツールは、まず他社の取組状況と自社の差を確認後、必要に応じて社内の部署等における取組状況を比較し、施策の検討に役立てます。

自社診断ツールは、まず他社の取組状況と自社の差を確認後、必要に応じて社内の部署等における取組状況を比較し、施策の検討に役立てます。

A

「自社診断ツール(他社比較用)」を用いて、長時間労働是正の取組における業界と自社の積極度合いを比較します。

- レーダーチャートを確認し、8つの施策分類別で自社の取組の強み、弱みを把握します。

- 各施策項目を確認し、赤網掛けで表示されている施策(比較対象よりも積極性が高い施策)について、長時間労働是正の効果があるかを検討します。効果が出ていない施策は、実施施策候補として抽出します。

- 青字で表示されている施策(比較対象よりも積極性が低い施策) について、新たに実施する必要があるかどうかを検討し、実施施策候補として抽出します。

※一部の施策分類(例:人事、プロジェクト管理)のみご回答いただき、分類別に分析を行っていただくことも可能です。

B

「自社診断ツール(社内比較用)」を用いて、自社内(部署別、プロジェクト別等) の取組に対する積極度合いを比較します。

- 部署別、プロジェクト別等の比較結果を基に、社内での取組の積極性の違いを把握します。

- 社内において特に取組が進んでいない部署等を把握します。

STEP 3

課題と取組を紐づけ優先度に応じてロードマップとして明確化

Step2で洗い出した施策の内、取り組むべき施策を検討し、達成目標・取組の具体的な進め方・施策の実施スケジュール・担当者等を検討し、ロードマップとして明確化します。

A

Step2で洗い出した「取り組むべき施策」のうち実際に取り組む内容を検討・決定します。

★取り組む内容を検討・決定する際の考慮材料(例)

a. 効果

- Step1で把握した長時間労働等の発生箇所に対して効果があるか。

- 短期的に効果が出そうか・長期的に効果が出そうか。

b. 施策の実施に向けた進め方

- 全社で導入できる施策か、特定の部署またはプロジェクトのみを対象とした施策か。

- 一部署または一プロジェクトで取り組み、モデルケースを作成してから全社に展開する方が効果的なのか。

c. 制約

- リソース(ヒト・モノ・カネ) をどれだけ投入できるか。

- 顧客や環境による制約条件は影響しないか。

B

「誰が、いつ、何をどのように実施するのかを具体化し、ロードマップを作成します。

a. 誰が実施するのか?

- 施策の実施担当者

- 施策の管理責任者

- 意思決定・合意形成の手段、ルール

b. いつまでになにを実施するのか?

- スケジュール

- マイルストーン

- 目標、指標値 (KPI)

c. どのように施策を推進するのか?例)ワーキンググループ/ 会議体の設置等

- うまくいかないリスクと対応策

コンサルティング事例 (C社) では…

Step2で上がった施策候補から、Step1で明らかになった長時間労働が発生している部署・職階に対して効果があると思われる施策を選定しました。

施策の実施にあたっては優先度を加味してスケジュールや担当者を決定し3ヵ年のロードマップを作成しました。

施策の実施にあたっては優先度を加味してスケジュールや担当者を決定し3ヵ年のロードマップを作成しました。

ロードマップ

施策の実効性を高めるために、ワーキンググループ(WG)を発足して、定期的に状況を確認・改善を図るよう計画しています。

レーダーチャートの課題と参照すべき対応策

レーダーチャートで明確になった課題に対して、ロードマップの作成を検討する際には、以下のリンク先を参照してください。

★「経営担当者・働き方改革担当者向け」対応策

★「プロジェクトマネージャ向け」対応策

★「人事・労務担当者向け」対応策

★「発注者・プロジェクトマネージャ向け」対応策