年金制度を考えてみよう

学習のポイント

公的年金制度はどのようにして成り立っているのか、仕組みを知ろう。

1公的年金の価値って?

公的年金は広義の保険であり、「人生のリスク」に対してみんなで支えあう仕組みです。公的年金に加入して保険料を納めていくことで、生涯にわたって安心を得ることができます。

日本の公的年金は、年金の実質的な価値を維持するため、「賦課方式」を基本として運営されています。

働く世代が納めた保険料は、そのときの年金受給者への支払いにあてられています。

2物価変動(❶)にも対応してるってホント?

仮に老後に備えて貯蓄をしていても、将来、インフレーション(❷)や賃金の上昇などの経済状況の変化によって、貯蓄の価値が低下してしまう可能性があります。

公的年金は物価変動にも対応して人々の生活を支えるために、その時々の経済状況に応じて給付額を調整しています。

これによって、実質的な価値が保障されます。

❶物価…品物やサービスの価格。

❷インフレーション…物価が上昇し続けること。

3自分たちの世代は年金をもらえないの?

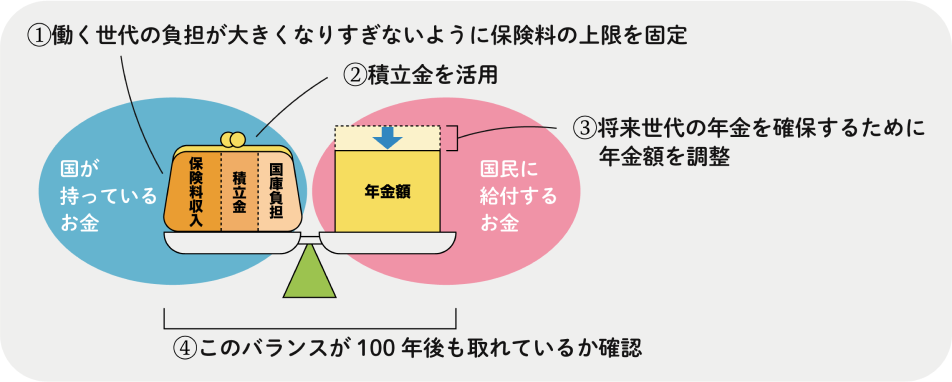

日本の年金制度には、将来にわたって制度を持続できるような仕組みがあります。

① 少子高齢化(❸)が進行しても働く世代の負担が大きくならないよう、保険料率の上限を固定すると法律で定めています。

② 今より少子高齢化が進んだ将来のために、年金積立金も活用しています。

③財源の範囲内で給付費をまかなえるよう、年金額の価値を自動調整する仕組みを法律で定めています。(マクロ経済スライド)

④ 100 年後も給付と負担のバランスが取れているかどうかを定期的に確認しています。(5年に1度の財政検証)

❸少子高齢化…人口全体に占める子供の割合が低下し、高齢者の割合が高まること。

4持続可能な年金制度とは?

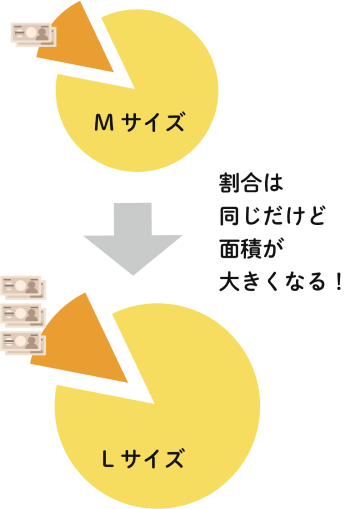

公的年金によって支払われる年金額は、実質的な価値を保障するため、経済状況に連動しています。

働く世代の給与が上がると保険料収入が増え、景気がよいときは積立金の利益も期待できます。

日本経済が大きくなると、公的年金の給付に使える金額も大きくなります。

例えば大きさの違うピザを同じ6等分にすることを考えたとき、MサイズよりLサイズのピザのほうがたくさん食べられるというイメージです。

少子高齢化に対応するためには、経済や社会への働きかけが重要になります。

技術革新によって1人あたりの生産性が向上したり、健康寿命(❹)が延びて長く働くことができるようになることも、日本経済の拡大につながるのです。

❹健康寿命…平均寿命から介護期間を差し引いたもの。健康で活動的に暮らせる期間。

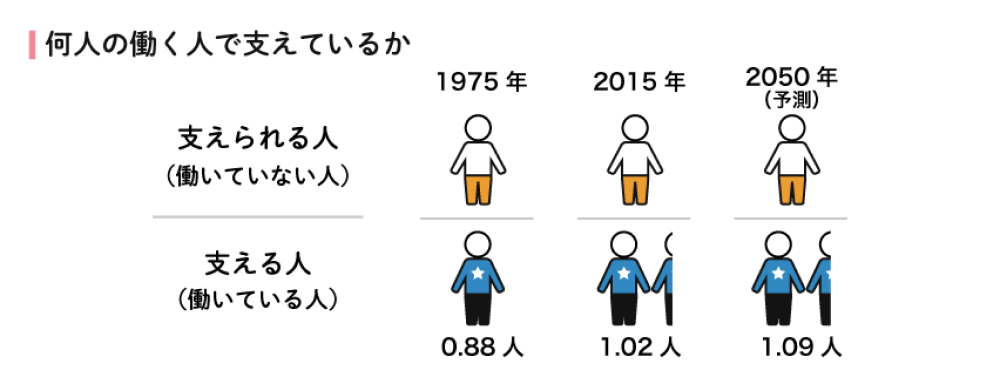

少子高齢化社会というと、若者の負担が大きくなる気がしませんか?

「支える人(働いている人)」と「支えられる人(働いていない人)」という視点で見ると、実は昔も将来も、1人を支える人数はそれほど変わらないのです。

5持続可能な年金制度について考えてみよう

長く働く人が増えれば、その人が受給できる年金額は増え、日本経済が拡大することにもつながります。

さらに、日本経済が活性化すると、給付水準がより良くなることも考えられます。

公的年金制度を持続していくためには、子どもを産み育てやすい社会を目指すと同時に、日本経済をよりよくしていくことが大切だと考えられます。

年金制度は、現在の社会の状態に合わせて変化していきます!