公的年金ってどんな制度?

学習のポイント

公的年金制度について知って、将来活用できるようになろう!

1年金の「年」って何?

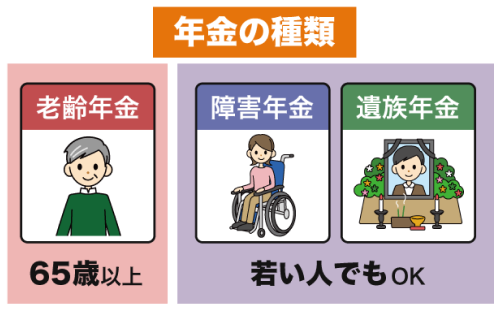

年金とは高齢者が受け取るもの、というイメージがあるかもしれませんが、それだけではありません。

「公的年金」には、高齢者が対象の「老齢年金」のほか、障がいがある人が対象の「障害年金」、経済的な支えを失った家族が対象の「遺族年金」があります。

2日本の年金制度って?

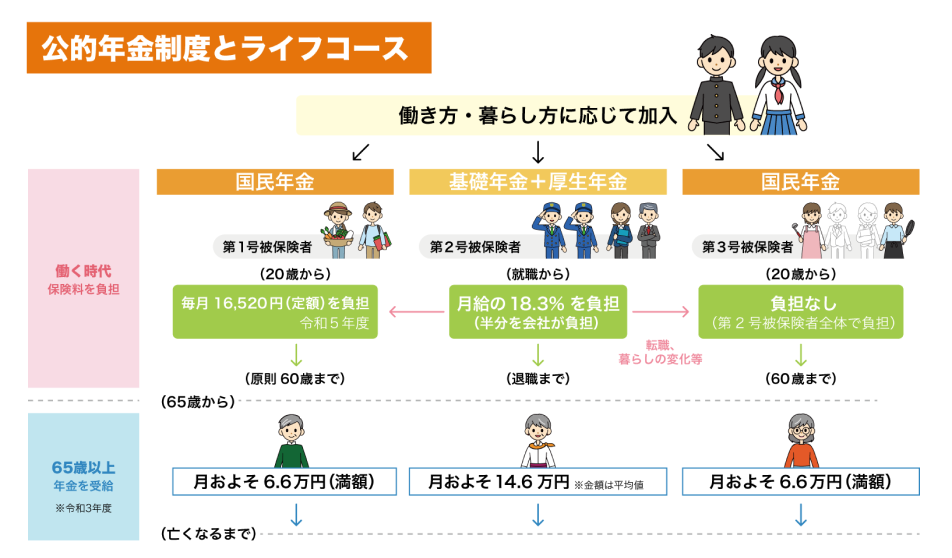

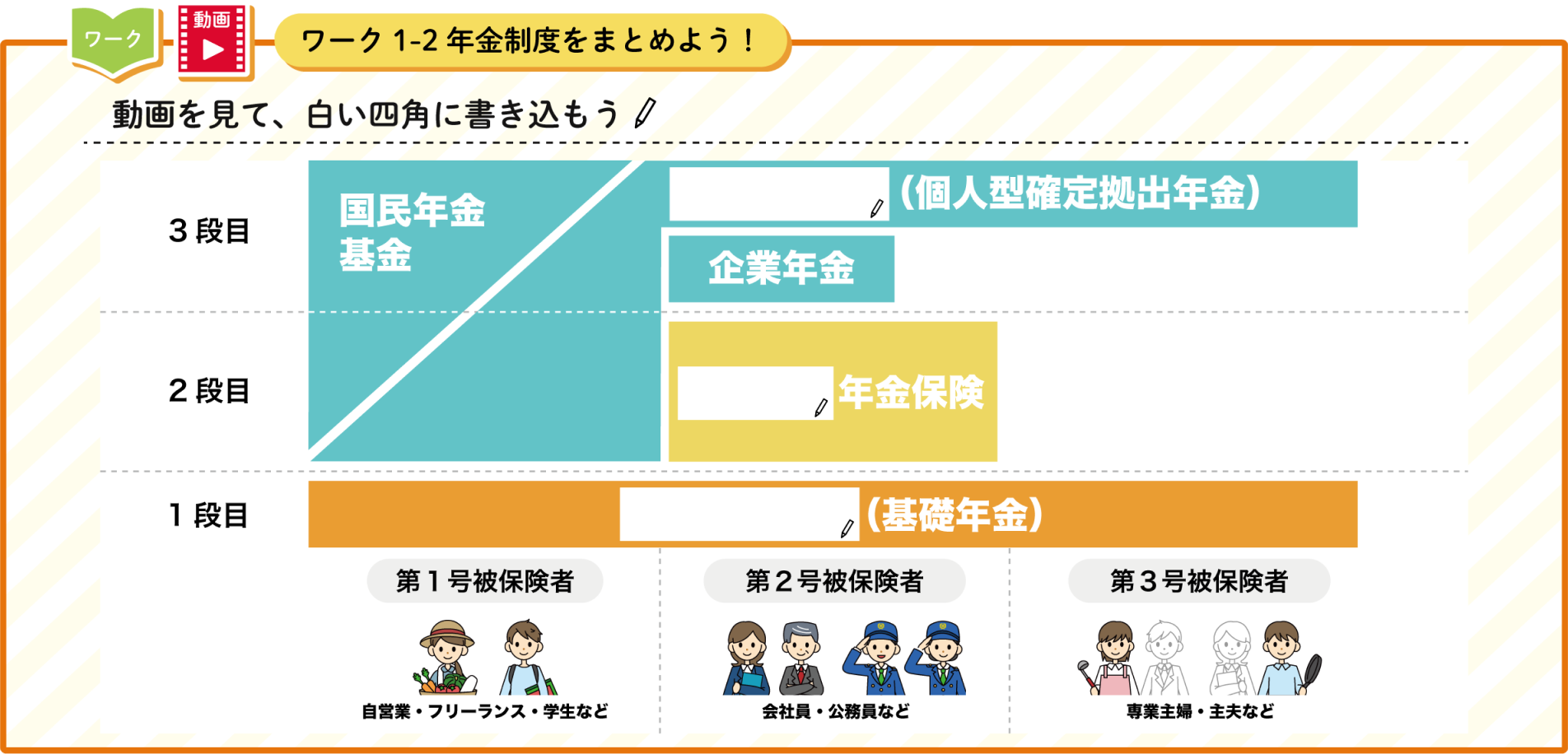

日本の公的年金制度は、①20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金と、②会社員や公務員などが加入する厚生年金保険があります。

年金を受け取る制度にもいろいろあります。

国民年金から支給される年金は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」と呼び、厚生年金保険から支給される年金は「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」と呼びます。

3公的年金には誰がいつ加入するの?

日本に住んでいる 20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。

国民年金の被保険者 (❶)は3種類に分けられ、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法(❷)が異なります。

「第1号被保険者」はフリーランスで働く人や学生などが当てはまります。

毎月”定額”の保険料を自分で納める必要があります。

「第2号被保険者」は会社員や公務員などが当てはまります。第2号被保険者は、国民年金に加え、厚生年金保険にも加入します。

保険料は毎月”定率”なので、納付額は人により異なります。

ただし、全額を自分で納付する必要はありません。被保険者と事業主(被保険者の勤務先)が、半額ずつ負担します。

「第3号被保険者」は第2号被保険者に扶養(❸)されている配偶者(❹)が当てはまります。

厚生年金制度全体で保険料を負担しているため、個人で保険料を納付する必要はありません。

❶被保険者…加入者。サービスや補償を受ける人。

❷納付…国や市町村などに保険料や税金を支払うこと。

❸扶養…生活を共にし、助けて養うこと。

❹配偶者…結婚している相手。

4公的年金は、なぜ一生涯の保障をすることができるの?

将来への不安から、若いときに過剰な貯蓄をしようとすると、今使えるお金が少なくなってしまいます。

また、貯蓄をしていても、将来それを使い切ってしまう可能性もあります。何歳まで生きるかは、誰にもわかりません。

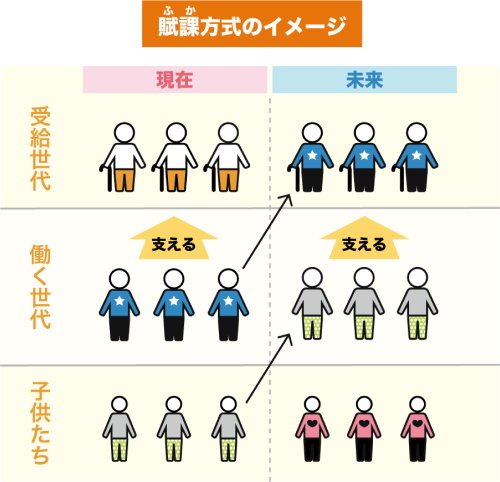

そのため、日本の公的年金制度は積立方式ではなく、賦課方式を基本としています。賦課方式とは、年金支給に必要なお金を、その時代の働く世代が納めた保険料から用意する仕組みです。

働く世代から年金受給世代への仕送りをイメージするとわかりやすいでしょう。この仕組みによって、公的年金は終身で(亡くなるまで)受給(❺)できるようになっています。

❺受給…年金などを受けること。

そのため、働きながら過剰な貯蓄をする必要がなくなるうえ、老後に生活資金がなくなるという事態に備えることができます。

賦課方式の採用により、世代を超え社会全体で支え合う仕組みが成り立ち、一生涯の保障をすることができるのです。

5まとめ

公的年金は国の社会保障制度の一つとして、社会全体で高齢の方や障がいのある方、経済的な支えを失った遺族の方の生活を支える制度です。

社会保障制度を維持していくために、国民一人ひとりが社会保障の担い手であるという当事者意識を持ち、暮らしていくことが大切です。

自分のライフプランをイメージして、年金制度を活用していきましょう!