地域共生社会を実現する

社会・援護局

- キーワード

- 生活保護、自殺対策、成年後見制度、障害者支援、戦没者慰霊、遺骨収集

地域福祉の構築、生活に困窮している方や障害のある方に対する支援、社会福祉法人制度や福祉に携わる人材の確保による福祉の基盤整備、自殺対策など、幅広く社会福祉を推進するとともに、戦没者の慰霊やご遺族に対する援護などに取り組んでいます。

目次

制度や分野の枠を超えた取組を支援

人口減少、家族や地域社会の変容などにより、8050問題や育児と介護のダブルケアなdp、地域住民の抱える課題が複雑化・複合化しています。こうした課題に対応するため、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を市町村において一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」が令和3年4月から開始されました。これにより、高齢・障害・子ども・生活困窮といった各制度の連携が強化され、市町村全体として包括的な支援体制の構築が進むことが期待されます。

こうした取り組みを通じて、制度の縦割りうあ「支え手」「受け手」の関係を超えて、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現を目指しています。

生活に困窮する方への支援

生活保護制度により、健康で文化的な最低限度の生活を保障します。生活保護に至る前の段階で生活に困窮している方には、生活困窮者自立支援制度により、仕事や家計、住まい等生活全体を考えた包括的な支援を行います。この重層的なセーフティーネットにより、一人ひとりが自立した生活を送ることができるよう支援しています。

社会福祉の基盤整備

福祉サービスの提供を担う「社会福祉法人」の経営組織のガバナンス強化や相互の業務連携の推進、外国人を含めた福祉・介護人材の確保・養成を通じて、今後の高齢化社会を担う福祉サービスの提供体制を確保します。

自殺対策の推進

我が国では年間およそ2万人の方が自ら命を絶っています。自殺は追い込まれた末の死であり、防ぐことのできる社会的な問題であるとの考えの下、自殺の防止に取り組んでいます。

成年後見制度の利用促進

今後、認知症高齢者の増加が見込まれる中で、本人の意思決定を支援することはますます重要になります。

現在、令和3年度までを期間とする「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、成年後見利用の中核機関の整備や、市町村計画の策定を推進しています。

令和元年度は本計画の中間年度にあたり、関係省庁を参集してこれまでの取組の検証と今後の対応策をまとめました。

障害者施策の充実

障害のある方が自らの望む地域生活を営むことができる社会の実現を目指し、生活介護等の障害福祉サービスの充実や精神保健医療福祉体制の整備等を行っています。

障害者が希望する地域生活を実現

障害の有無に関わらず、本人が希望する生き方ができるよう、障害者支援施策の充実を図っています。2022年には、障害者の希望や適性に応じた働き方の実現や、地域の相談支援体制の充実等を図る法改正を行いました。

また、障害者の社会参加の機会を確保するため、障害者の文化・芸術活動の支援や、意思疎通支援等も行っています。

さらに、精神疾患になっても自分らしく地域で暮らせるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進しているほか、アルコールや薬物等の依存症の対策も推進しています。

農福連携による障害者の社会参画の実現

農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組です。

令和2年度には、農業分野だけでなく、林業及び水産業において、障害特性等に応じたマッチング、研修の促進、林・水産業等向け障害者就労のモデル事業の創設を予定しています。

今後も、年々高齢化している農業現場での貴重な働き手となることや、障害者の生活の質の向上等が期待されています。

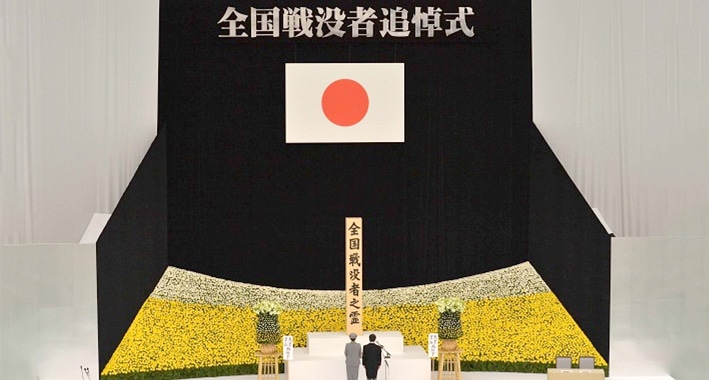

戦没者の慰霊やご遺族等の援護

戦没者の遺骨収集や慰霊巡拝等の慰霊事業、戦没者のご遺族や戦傷病者の方に対する年金等の支給、中国残留邦人の方等に対する支援等に取り組んでいます。

戦没者の遺骨収集や追悼式の実施

先の大戦では約310万人の方が亡くなりました。そのうち海外(沖縄及び硫黄島を含む)における戦没者は約240万人に及び、まだ約110万人のご遺骨がふるさとへの帰還を果たせていません。

遺骨収集は国の責務であり、可能な限り多くのご遺骨を収容し、ご遺族に返還できるよう、取り組んでいます。

また、毎年8月15日に、戦没者を追悼し、平和を祈念するため、天皇皇后両陛下ご臨席の下、日本武道館にて全国戦没者追悼式を行っています。

今、私たちが享受している平和と繁栄が、尊い犠牲の上に築かれたものであることを忘れてはなりません。戦争の惨禍を二度と繰り返さないという誓いは、昭和、平成、そして令和の時代においても、決して変わることはありません。