JavaScriptが無効になっています。

ブラウザの設定をご確認ください。

薬剤科

|

薬剤科の目標

薬剤科の目標

薬剤科では日々知識と技術を向上させ、適切な医薬品情報の提供を行うことで入所者のための薬物療法を支援することを基本方針としています。 薬剤科での業務

薬剤科での業務

薬剤科では入所者のお薬の調剤をはじめ、製剤業務、医薬品情報活動、薬品管理・在庫管理などを行っています。

|

|

|

医師から発行された処方箋の内容を確認したのち、お薬を作ります。 |

入所者の処方箋内容が適正か監査します。 |

こちらの散剤分包機で粉のお薬を一回に飲む量ごとに袋に包んでいます。 |

|

|

|

こちらの錠剤分包機で「一包化」を行っています。「一包化」はたくさんの種類のお薬を飲む時間ごとに袋にまとめることです。そうすることで飲み忘れを防ぐことができます。 |

注射薬の場合も内容を確認した後、入所者ごとにカートに準備してから病棟に払い出します。 |

医師の依頼により、注射薬の無菌調製を行っています。無菌状態で注射薬の混合を行うことで、感染症の発生を防止する効果が期待されます。 |

|

|

|

医薬品に関する情報を収集・整理して、一月に一度薬剤科発の医薬品情報として各部署に配信しています。 |

冷温管理が必要な医薬品を冷蔵庫で適正な温度に保管しています。 |

|

研究検査科

|

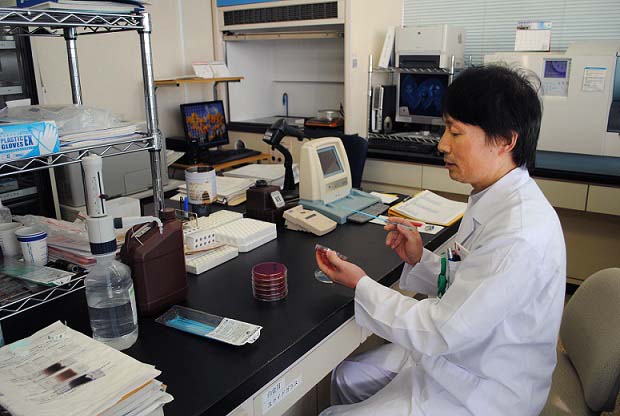

業務風景  細菌検査 |

放射線科

スタッフ紹介

スタッフ紹介

|

平成22年にX線CT撮影装置が最新鋭の装置に更新されたのを期に、先進医療機器の共同利用の推進を目指し、ホームページ上にて医療機器の共同利用(ボタン)として表示し,検査予約を受付けています。

現在、対象機器はCTと骨密度測定となっていますが、地域のニーズに応えられるよう努めていきたいと思っています。

保有機器

保有機器

|

|

Aquilion CX東芝メディカル株式会社製平成22年4月導入

頭部、胸部、腹部、四肢、骨系等全身が撮影対象だが、一回の息止めでかなり広い範囲が撮影できる。もしくは、同じ範囲ならかなり詳細な(精密な)画像が撮影できる。 |

UD-150-L-40/E島津製作所製平成17年2月導入 胸部、腹部をはじめ、全身のX線撮影時の電圧、電流を制御する装置。 |

|

|

CALNEO-Uフジフィルムメディカル製平成23年3月導入

※FPD:フラット・パネル・デテクター |

CALNEO-MTフジフィルムメディカル製平成23年3月導入

立位FPD撮影台と同様。 |

|

|

KXO-50XM東芝メディカル株式会社製平成17年2月導入 胃透視、注腸透視等、消化器系の検査で使うが、整形外科の脱臼整復術の施術時にも使用する。 |

DCS-600EX-Ⅲアロカ株式会社製平成19年12月導入 イスに座り、非利き腕の前腕部(手首~肘)で測定する。撮影時間は2分前後だが、解析等を入れると10分程度になる。骨の硬さがわかる。 |

|

|

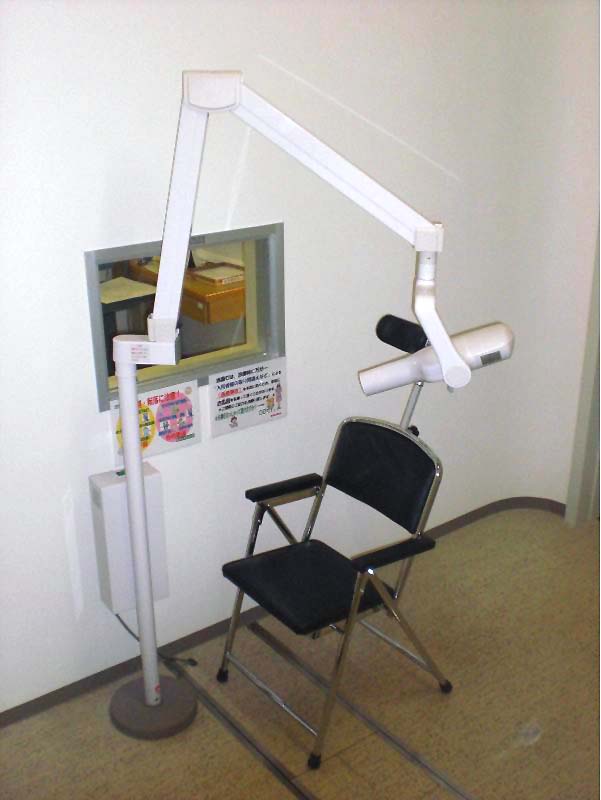

マックス XDC-70モリタ製作所製平成18年3月導入 口の中にフィルムを入れ、歯一本づつの撮影をする。 |

ベラビューエポックス X-550平成18年3月導入保持台の上にあごを乗せ頭を固定する。 撮影時は装置が頭の周りを一周する(15秒程度)歯全体が撮影できる。 |

|

|

WHA-200島津製作所製平成18年3月導入

手術室で透視をするときに使用する。 |

シリウス 130HP株式会社 日立メディコ製平成19年3月導入 手術後や、病室から移動できないとき、出張して手術室や病室で撮影できる。 |

理学療法室

スタッフ紹介

スタッフ紹介

|

リハビリ業務

リハビリ業務

|

理学療法部門では、脳血管疾患、整形疾患,廃用症候群などにより病棟に入いられてる方に対して、早期離床を行い身体機能の低下を最小限に留め,それぞれ居住されている居室へ戻るように積極的に運動機能改善訓練を実施しています。ここでいう運動機能訓練とは、主に、関節可動域訓練や筋力強化訓練、床上動作訓練や歩行訓練です。 また、各居室からリハビリ室へ来室される入所者の方に対しては、最低限現状維持を行いつつ、機能や能力の改善を目標に、運動機能訓練や、マッサージ等(慢性の痛みの訴えに対し)を実施しています。 作業療法部門では骨折や内部疾患、脳血管障害により、以前の生活ができなくなった方に対し、訓練や作業(趣味など)を提供し、質のある生活を行えることの手助けを行っています。 レクリエーションとしては、集団での刺激、または自発を促し、認知症の症状等を和らげるのが目的です。 現在、自助具の製作・調整、小集団レクリエーション、園内の電動車の適合を医師と看護と共に調整し、年に一度電動車講習会を行い、園の方の交通安全にも努めています。 言語療法部門では、構音障害(言葉を作ることの障害)に対し評価を行い、機能維持・改善のためにリハビリテーションを実施しています。 また、摂食・嚥下障害(食べ物、水分を飲み込むことの障害)に対し各種の嚥下機能検査や実際の食事場面の観察等を通し評価を行い、嚥下機能の維持・改善のためのリハビリテーションや、安全な食事のための環境調整等を実施しています。 |

|||

室内風景その1 |

室内風景その2 |

室内風景その3 |

室内風景その4 |

栄養管理室

スタッフ紹介

スタッフ紹介

栄養係主任

栄養係主任

栄養士 2名

栄養士 2名

調理師長 1名

調理師長 1名

副調理師長 1名

副調理師長 1名

主任調理師 4名

主任調理師 4名

調理師 6名 以上のスタッフで業務を行っております。

調理師 6名 以上のスタッフで業務を行っております。

また、各種会議(摂食・嚥下障害対策委員会、医療安全推進担当者部会、ICT委員会等)には、近年、栄養士と調理師が一緒に参加し、入所者の高齢化に伴う食形態の対応、衛生管理に留意した安全な食事提供に努めています。

「新給食棟」開棟で、一括配食から中央配膳へ

「新給食棟」開棟で、一括配食から中央配膳へ

昭和55年建築の給食棟が老朽化し、平成24年3月末に、新給食棟に移転しました。これまでの食事は、学校給食の様な一括配食で、各不自由者棟で介護員が食事の盛り付けをしていました。しかし、新給食棟移転に伴い、同年4月下旬に温冷配膳車を導入し、調理師の盛り付けによる中央配膳となりました。 新給食棟 |

温冷配膳車による配食 |

「出張調理」で楽しさアップ、おいしさアップ、食欲アップ

「出張調理」で楽しさアップ、おいしさアップ、食欲アップ

入所者の皆様に食事を楽しんでいただくため、調理師が各センターの食堂を順番に「出張」して入所者の方の前で「調理」をしています。4月~9月は『ステーキ』、10月~3月は『すき焼き』を実施しています。出張調理の日は、食材や調味料を持って食堂へ行き、調理・盛り付けをし、必要な方には、形態調整(キザミ・ミンチ)を行います。 すきやき出張調理 |

ステーキ出張調理 |

「食」を通じての、体験コーナー

「食」を通じての、体験コーナー

新給食棟の2階は、多目的ホール(ふれあいホール)になっており、軽食が作れる広さの調理室を完備しています。栄養士・調理師の特技を活かし、栄養管理室・看護課・福祉課合同で、「パン作り体験」を開催しております。パンが発酵するまでの時間、DVD鑑賞をし、入所者の方と楽しいひとときを過ごせる会を不定期ですが、開催しています。 パン作り体験 |

おいしそうなできあがり |

歯科技工室

|

作業風景その1  作業風景その2 |