ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 食品> BSE対策の見直しについて> 牛海綿状脳症(BSE)等に関するQ&A

牛海綿状脳症(BSE)等に関するQ&A

牛海綿状脳症(BSE)に関するQ&A

今後も、牛海綿状脳症(BSE)等に関する知見の進展、規制の変更等に対応して、逐次、本Q&Aを更新していくこととしています

BSE基本編

BSE対策の見直しについて(国内編)

Q1 なぜ、平成28年にBSE対策の見直しを行うこととしたのですか。

Q1 なぜ、平成28年にBSE対策の見直しを行うこととしたのですか。 Q2 これまでどのようなBSE対策をおこなってきたのですか。

Q2 これまでどのようなBSE対策をおこなってきたのですか。 Q3 牛肉の安全を確認するため、検査は必要ないのでしょうか。

Q3 牛肉の安全を確認するため、検査は必要ないのでしょうか。 Q4 これまで、特定危険部位(SRM)とされていた部位の一部が食べられるようになりましたが、それらは本当に食べても大丈夫なのですか。

Q4 これまで、特定危険部位(SRM)とされていた部位の一部が食べられるようになりましたが、それらは本当に食べても大丈夫なのですか。 Q5 30か月齢で特定危険部位(SRM)や検査の取扱が変わりますが、と畜場で分別管理は適切にできるのですか。

Q5 30か月齢で特定危険部位(SRM)や検査の取扱が変わりますが、と畜場で分別管理は適切にできるのですか。 Q6 日本のBSE対策について、国際的にはどのような評価を受けていますか。

Q6 日本のBSE対策について、国際的にはどのような評価を受けていますか。 Q7 ウシ等を原料とする医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の原産国や使用部位に関する基準を定める生物由来原料基準については、見直しは行っているのですか。

Q7 ウシ等を原料とする医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の原産国や使用部位に関する基準を定める生物由来原料基準については、見直しは行っているのですか。

BSE対策の見直しについて(輸入牛肉編)

Q1 なぜ、平成24年にBSE対策の見直しを行うこととしたのですか。

Q1 なぜ、平成24年にBSE対策の見直しを行うこととしたのですか。 Q2 わが国の輸入牛肉食品に対するBSE対策はどのようにおこなってきましたか。

Q2 わが国の輸入牛肉食品に対するBSE対策はどのようにおこなってきましたか。 Q3 BSE発生国からの牛肉の輸入条件について、平成23年12月に評価依頼したのは、なぜ、米国、カナダ、フランス、オランダの4か国なのでしょうか。

Q3 BSE発生国からの牛肉の輸入条件について、平成23年12月に評価依頼したのは、なぜ、米国、カナダ、フランス、オランダの4か国なのでしょうか。 Q4 トレーサビリティシステムのない、米国等については、どのように月齢を確認するのですか。

Q4 トレーサビリティシステムのない、米国等については、どのように月齢を確認するのですか。 Q5 これまで米国産牛肉は対日輸出プログラム違反の貨物が複数見つかっていますが、どのようにして遵守していくのでしょうか。また、遵守状況をどのように確認するのですか。

Q5 これまで米国産牛肉は対日輸出プログラム違反の貨物が複数見つかっていますが、どのようにして遵守していくのでしょうか。また、遵守状況をどのように確認するのですか。 Q6 食品安全委員会の答申では、飼料規制等のリスク管理措置が適切であることが前提となっていますが、厚生労働省はこのことを今後どのように検証していくのですか。

Q6 食品安全委員会の答申では、飼料規制等のリスク管理措置が適切であることが前提となっていますが、厚生労働省はこのことを今後どのように検証していくのですか。 Q7 食品安全委員会に評価された国でBSEが発生したら、再度、リスク評価が必要ではないですか。

Q7 食品安全委員会に評価された国でBSEが発生したら、再度、リスク評価が必要ではないですか。 Q8 ブラジル産牛肉はなぜ、48か月以下での管理になったのですか。

Q8 ブラジル産牛肉はなぜ、48か月以下での管理になったのですか。 Q9 平成29年7月の米国における非定型BSE発生を受けて、輸入措置の見直しを行わないのですか。

Q9 平成29年7月の米国における非定型BSE発生を受けて、輸入措置の見直しを行わないのですか。

Q&A本文

BSE基本編

- Q1: 牛海綿状脳症(BSE)とはどのような病気ですか。

- A1:

牛海綿状脳症(BSE;Bovine Spongiform Encephalopathy)は、伝達性海綿状脳症(TSE; Transmissible Spongiform Encephalopathy)の一つで、Bovine(牛の)Spongiform(海綿状の)Encephalopathy(脳症)の単語のとおり、 異常プリオンタンパク質が主に脳に蓄積し、脳の組織がスポンジ状となり、異常行動、運動失調などの神経症状を示し、最終的には死に至ります。

また、潜伏期(症状が出るまでの期間)はほとんどの場合が4年から6年で、平均5年から5.5年と推測されています。診断は延髄中の異常プリオンタンパク質の検出により行いますが、生体診断方法や治療法はありません。

(参考1)異常プリオンタンパク質について

・プリオンとは、感染性を有するタンパク質様の病原体を意味する造語(proteinaceous infectious particles)です。

・人や動物の体内にはもともと「正常プリオンタンパク質」が存在します。BSEの原因は「異常プリオンタンパク質」が正常プリオンタンパク質を異常プリオンタンパク質に変化させ、その結果、体内に異常プリオンタンパク質が蓄積することによります。

・両者のアミノ酸配列は同じですが、立体構造が相違していることが知られています。

(参考2)牛以外の似た病気について

(病気を伝えるもの)伝達性海綿状脳症(TSE;Transmissible Spongiform Encephalopathy)には、BSEの他、めん羊や山羊のスクレイピー、伝達性ミンク脳症、ネコ海綿状脳症、シカやエルク(ヘラジカ)の慢性消耗 病(chronic wasting disease)があるほか、ヒトのクールー、CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病:Creutzfeldt-Jakob disease(注))、致死性家族性不眠症が報告されています。

(注)vCJD(変異型クロイツフェルト・ヤコブ病:variant Creutzfeldt-Jakob disease)については後述。

- Q2: 日本及び諸外国でのBSE発生状況はどのようになっていますか。

- A2:

<日本>

平成13年9月10日に日本国内において初めてBSEの発生が1頭確認されことが農林水産省より公表されました(平成13年9月22日に独立行政法人 動物衛生研究所においてBSE疑似患畜と認められた検体が英国獣医研究所(国際リファレンス研究所)においてBSEと診断)。この牛は、千葉県内で8月6 日にとさつされた乳牛(ホルスタイン種、雌、5歳)で、と畜検査の結果、全部廃棄となり、食用には用いられていません。

また、平成13年10月18日のBSE検査開始以降、BSEと診断された牛は下表のとおりですが、これらの牛の食肉、内臓等、当該牛に由来するものはすべて焼却処分されており、市場には流通していません。

(注1) 病理組織検査は、脳組織に明らかな空胞が認められた場合、「+」としている。BSE確認状況について 確認年月日

(と畜年月日)生年月日

(確認時の月齢)品種

(性別)生産地

(飼育地)検査実施機関

(確認検査実施機関)臨床症状等(注2) 検査結果(注1) 1 平成13年9月10日

(平成13年8月6日)平成8年3月26日

(64ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道佐呂間町

(千葉県白井市)千葉県

((独)動物衛生研究所)起立不能

敗血症WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 2 平成13年11月21日

(平成13年11月19日)平成8年4月4日

(67ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道猿払村

(北海道猿払村)北海道留萌保健所天塩支所ウブシ駐在所

(帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 3 平成13年12月2日

(平成13年11月29日)平成8年3月26日

(68ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)群馬県宮城村

(群馬県宮城村)埼玉県中央食肉衛生検査センター

(横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター、帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 4 平成14年5月13日

(平成14年5月10日)平成8年3月23日

(73ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道音別町

(北海道音別町)北海道釧路保健所

(帯広畜産大学)左前肢神経麻痺

起立困難WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 5 平成14年8月23日

(平成14年8月21日)平成7年12月5日

(80ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)神奈川県伊勢原市

(神奈川県伊勢原市)神奈川県食肉衛生検査所

(国立感染症研究所)起立不能

股関節脱臼

両側前肢関節炎

乳房炎

熱射病WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 6 平成15年1月20日

(平成15年1月17日)平成8年2月10日

(83ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道標茶町

(和歌山県粉河町)和歌山市保健所食肉衛生検査室

(国立感染症研究所)起立障害 WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 7 平成15年1月23日

(平成15年1月21日)平成8年3月28日

(81ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道湧別町

(北海道網走市)北海道北見保健所

(帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 8 平成15年10月6日

(平成15年9月29日)平成13年10月13日

(23ヶ月齢)ホルスタイン種

(去勢)栃木県大田原市

(福島県双葉郡葛尾村)茨城県県北食肉衛生検査所

(国立感染症研究所)無し WB法 +

(注3)免疫組織化学検査 - 病理組織検査 - 9 平成15年11月4日

(平成15年10月29日)平成14年1月13日

(21ヶ月齢)ホルスタイン種

(去勢)兵庫県氷上郡

(広島県)福山市食肉衛生検査所

(国立感染症研究所)無し WB法 + 免疫組織化学検査 - 病理組織検査 - 10 平成16年2月22日

(平成16年2月20日)平成8年3月17日

(95ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)神奈川県秦野市

(神奈川県平塚市)神奈川県食肉衛生検査所

(国立感染症研究所)起立困難

股関節脱臼WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 11

(注4)平成16年3月9日

(平成16年3月4日)平成8年4月8日

(94ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道標茶町

(北海道標茶町)北海道十勝家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)股関節脱臼

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 12 平成16年9月13日

(平成16年9月10日)平成11年7月3日

(62ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)熊本県泗水町

(熊本県泗水町)熊本県食肉衛生検査所

(国立感染症研究所)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 13 平成16年9月23日

(平成16年9月21日)平成8年2月18日

(103ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道士幌町

(奈良県新庄町)奈良県食品衛生検査所

(国立感染症研究所)起立不能

股関節脱臼WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 14

(注4)平成16年10月14日

(平成16年10月8日)平成12年10月8日

(48ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道鹿追町

(北海道鹿追町)北海道十勝家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)窒息死

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 15

(注4)平成17年2月26日

(平成17年2月22日)平成8年8月5日

(102ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道中川郡本別町

(北海道中川郡本別町)北海道十勝家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)関節炎

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 16 平成17年3月27日

(平成17年3月24日)平成8年3月23日

(108ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道天塩町

(北海道天塩町)旭川市食肉衛生検査所

(国立感染症研究所及び帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 17

(注4)平成17年4月8日

(平成17年4月4日)平成12年9月11日

(54ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道河東郡音更町

(北海道河東郡音更町)北海道十勝家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)起立不能

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 18 平成17年5月12日

(平成17年5月10日)平成11年8月31日

(68ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道砂川市

(北海道砂川市)北海道早来食肉衛生検査所

(北海道大学、帯広畜産大学)起立不能

両股関節脱臼WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 19 平成17年6月2日

(平成17年5月31日)平成8年4月16日

(109ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道野付郡別海町

(北海道野付郡別海町)北海道釧路保健福祉事務所保健福祉部

(北海道大学、帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 20 平成17年6月6日

(平成17年6月3日)平成12年8月12日

(57ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道河東郡鹿追町

(北海道河東郡鹿追町)北海道帯広食肉衛生検査所

(北海道大学、帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 21

(注4)平成17年12月10日

(平成17年12月6日)平成12年2月13日

(69ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道千歳市

(北海道千歳市)北海道石狩家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)心不全

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 22

(注4)平成18年1月23日

(平成18年1月20日)平成12年9月1日

(64ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道野付郡別海町

(北海道野付郡別海町)北海道根室家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)第四胃左方変異

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 判定不能(注5) 23 平成18年3月15日

(平成18年3月13日)平成12年7月8日

(68ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道中川郡中川町

(北海道中川郡中川町)北海道上川保健福祉事務所名寄地域保健部

(北海道大学、帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 24 平成18年3月17日

(平成18年3月13日)平成4年2月10日

(169ヶ月齢)黒毛和種

(雌)長崎県壱岐市

(長崎県壱岐市)佐世保市食肉衛生検査所

(国立感染症研究所)起立不能 WB法 +(注6) 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 25 平成18年4月19日

(平成18年4月17日)平成12年4月18日

(71ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道枝幸郡枝幸町

(岡山県奈義町)岡山県食肉衛生検査所

(国立感染症研究所)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 26

(注4)平成18年5月13日

(平成18年5月10日)平成12年8月11日

(68ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道瀬棚郡今金町

(北海道瀬棚郡今金町)北海道石狩家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)関節炎

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 判定不能(注5) 27

(注4)平成18年5月19日

(平成18年5月16日)平成12年8月20日

(68ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道中川郡豊頃町

(北海道中川郡豊頃町)北海道十勝家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)乳房炎

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 28

(注4)平成18年8月11日

(平成18年8月7日)平成11年11月21日

(80ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道天塩郡幌延町

(北海道苫前郡羽幌町)北海道石狩家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)心衰弱、右股関節脱臼

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 29

(注4)平成18年9月28日

(平成18年9月24日)平成12年6月24日

(75ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道天塩郡幌延町

(北海道中川郡中川町)北海道石狩家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)ケトーシス

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 30

(注4)平成18年11月13日

(平成18年11月8日)平成13年6月28日

(64ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道千歳市

(北海道千歳市)北海道石狩家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)心不全

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 判定不能(注5) 31 平成18年12月8日

(平成18年12月6日)平成11年11月12日

(84ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道河東郡鹿追町

(北海道河東郡鹿追町)北海道帯広食肉衛生検査所

(北海道大学、帯広畜産大学)呼吸速迫

歩様蹌踉WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 - 32 平成19年2月5日

(平成19年2月2日)平成13年8月26日

(65ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道帯広市

(北海道帯広市)北海道帯広食肉衛生検査所

(北海道大学、帯広畜産大学)左臀部腫脹 WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 + 33

(注4)平成19年7月2日

(平成19年6月24日)平成12年6月21日

(84ヶ月齢)黒毛和種

(雌)北海道中川郡幕別町

(北海道中川郡幕別町)北海道十勝家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)脂肪肝

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 判定不能(注5) 34 平成19年12月21日

(平成19年12月19日)平成4年7月1日

(185ヶ月齢)黒毛和種

(雌)島根県

(北海道新冠郡新冠町,久遠郡せたな町)北海道八雲食肉衛生検査所

(北海道大学、帯広畜産大学)無し WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 ー 35

(注4)平成20年3月24日

(平成20年3月17日)平成12年10月12日

(89ヶ月齢)黒毛和種

(雌)北海道沙流郡平取町

(北海道留萌市)北海道石狩家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)心不全

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 判定不能(注5) 36

(注4)平成21年1月30日

(平成21年1月26日)平成12年8月5日

(101ヶ月齢)ホルスタイン種

(雌)北海道瀬棚郡今金町

(北海道瀬棚郡今金町)北海道石狩家畜保健衛生所

((独)動物衛生研究所)起立困難

(死亡牛)WB法 + 免疫組織化学検査 + 病理組織検査 +

(注2) いずれの場合もBSEを疑う臨床症状は確認されなかった。

(注3) 糖鎖パターン及びプロテアーゼ耐性がこれまで確認されたBSEのものとは異なっていた。

(注4) 生産段階における死亡牛の検査で確認されたものであり、と畜場へは搬入されていない。

(注5) 空胞変性が認められたが、死後変化との明確な区別が困難であったので、「判定不能」としている。

(注6) 検出された異常プリオン蛋白質のパターンが定型的なものでなかった。

<諸外国>

BSEは、国際獣疫事務局(WOAH(注))の統計によると、本疾病が1986年に英国で発見されて以来、英国のほか、アイルランド、ポルトガル、フランス、スペイン、スイス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ポーランド、チェコ、スロバキア、デンマーク、カナダ、スロベニア、オーストリア、ルクセ ンブルグ、米国、リヒテンシュタイン、フィンランド、ギリシャ、イスラエル、スウェーデン、ブラジル、ルーマニア及びノルウェーで国産牛の発生例が報告されています。

また、オマーン、フォークランド諸島、デンマーク、カナダ、イタリア、アゾレスでは英国から、米国ではカナダからそれぞれ輸入された牛でのBSE発生が報告されています。

(注)1924年に28カ国の署名を得て発足した世界の動物衛生の向上を目指す国際機関。本部はフランス・パリで、183カ国・地域が加盟(令和6年8月現在)。

- Q3: 日本及び諸外国でのBSE検査状況はどのようになっていますか。

- A3:

<日本>

国内におけるBSE検査の状況は毎月ホームページ上に公開しております。

牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査結果について

なお、行動異常又は神経症状を呈する牛に対してBSE検査を行っております。

<諸外国>

各国でBSE検査の実施方法は異なっています。

WOAHの基準では次の場合にBSE検査の実施を検討する必要があるとされています。

1. 異常行動または神経症状を起こす他の原因に起因する可能性を否定した上で、治療に反応しないBSEの特定症状を呈する牛

2. 横臥が他の原因に起因する可能性を否定した上で、BSEを疑うに足る病歴を有する起立不能牛

3. と畜場での生前検査において、異常行動または神経症状を示す牛

4. 死亡が他の原因に起因する可能性を否定した上で、BSEを疑うに足る病歴を有する死亡牛

米国では、30か月齢以上の高リスク牛、全月齢のBSEを疑う神経症状を呈する牛等、カナダでは30か月齢超の高リスク牛、24か月齢超のBSEを疑う神経症状を呈する牛、EUでは、48か月齢以上の高リスク牛、全月齢のBSEを疑う神経症状を呈する牛等を検査対象としています。

- Q4: 牛の病気である牛海綿状脳症(BSE)とヒトの病気であるvCJDとは関連はありますか。

- A4:

BSEとvCJDは、いずれも異常プリオンたん白質が原因とされる伝達性海綿状脳症(TSE)の一つであり、1996年3月、英国の海綿状脳症諮問委員会において、これらの関連の可能性が発表されました。現在でも、直接的な関連を示す科学的根拠は確認されていませんが、BSE感染牛及びvCJD患者の脳 をマウスに接種する感染実験により感染することが認められており、原因物質の分子生物学的性状が似ていたこと、BSE発生とvCJDの時系列的な発生数の 推移には、疫学的に相関関係が認められたことなどから、BSE感染牛から食品を介して人に伝達する可能性があると考えられています。

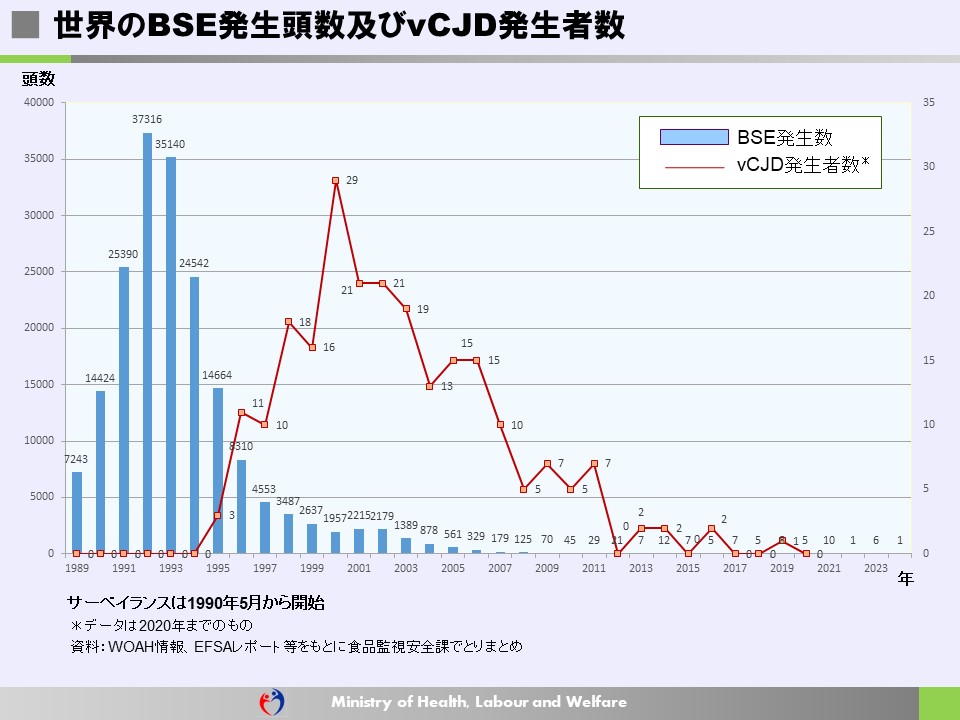

- Q5: ヒトのvCJD発生状況はどのようになっていますか。

- A5:

vCJDは、令和3年(2021年)4月現在、世界中で232例が報告されています。平成12年(2020年)には年間29例の報告がありましたが、平成19年(2007年)以降は年間10例 以下に減少しています。最も多くのvCJDが発生していた英国においても、平成12年(2000年)をピークに患者数は減少しており、平成元年(1989年)に牛の特定部位を食用に禁止した後、平成2年(1990年)以降の出生者からvCJDの患者は確認されていません。

- Q6: 非定型BSEとは、どのようなBSEですか。

- A6:

従来のBSE(定型BSE)とは、ウェスタンブロット検査において異なる異常プリオンたん白質(PrPSc )のバンドパターンを示すBSEのことであり、近年、欧州、日本、米国等で少数例報告されています。この非定型BSEは、無糖鎖PrPScの 分子量に基づいて、H型(H-BSE)及びL型(L-BSEもしくはBASE)の2種類に大別されています。 食品安全委員会の評価結果では「非定型BSE に関しては、現在までに得られている知見に基づけば、H-BSE については、実験動物への感染実験の結果から人への感染の可能性は確認できず、EUにおけるH-BSE の発生頻度は2 歳齢以上の牛100 万頭につき、年当たり0.07 頭と極めて低い。L-BSE 感染牛の脳組織については人への感染の可能性が否定できないが、現行のSRM 以外の組織の感染性は極めて低いと考えられる。日本又はEU におけるL-BSE の発生頻度は、2 歳齢以上の牛100 万頭につき、それぞれ年当たり、0.07 頭又は0.09 頭と極めて低い。また、これまでに、疫学的に非定型BSE とvCJD を含む人のプリオン病との関連を示唆する報告はない。」とされています

- Q7: 我が国におけるめん羊及び山羊に関する安全対策はどうなっていますか。

- A7:

めん羊及び山羊についても、牛と部位は異なりますが、異常プリオンタンパク質が蓄積する特定危険部位(脾臓及び回腸並びに月齢が12月を超えるものの頭部(舌,頬肉及び皮を除く。扁桃は含む。)とせき髄)の除去・焼却が義務づけられています。また、行動異常又は神経症状を呈するめん羊及び山羊に対してTSE検査を実施しています。(現在まで日本において検査で陽性になっためん羊及び山羊はありません。)

BSE対策の見直しについて(国内編)

- Q1: なぜ、平成28年にBSE対策の見直しを行うこととしたのですか。

- A1:

平成25年7月にBSEの検査対象月齢を48か月齢超に引き上げを行った根拠の一つである平成25年5月の食品安全委員会の食品健康影響評価では、以下のとおり記載されています。

(評価結果)

(1) 2009~2015 年にはBSE の摘発頭数はほぼ0 となり、以降、日本において飼料等を介してBSE が発生する可能性は極めて低くなるものと推定。

(2) 当面の間、検証を継続することとし、将来的には、より長期にわたる発生状況に関するデータ及びBSEに関する新たな科学的知見の蓄積を踏まえて、検査対象月齢のさらなる引き上げ等を検討するのが適当であると判断した。

平成25年7月以降もBSE感染牛はなく、国内のBSEリスクは十分に低下していると考えられ、現在のリスクに応じたリスク管理措置に見直す必要があると判断したことから、平成27年12月、国内措置の変更について食品安全委員会にリスク評価を依頼しました。

(注)国内のBSE検査対策の経緯については、Q2を参照してください。また、SRMの範囲の見直し及び輸入対象月齢の見直しについては、引き続き、食品安全委員会で審議しています。

- Q2: これまでどのようなBSE対策をおこなってきたのですか。

- A2:

平成13年9月、国内において初めてBSEの発生を確認しました。厚生労働省は同年9月27日、生後12か月以上の牛の頭蓋(舌、頬肉を除く。)及びせき髄並びにすべての牛の回腸遠位部(盲腸の接続部分から2メートル以上)を除去、焼却するよう指導を開始し、同年10月18日には、と畜場における牛の特定部位の除去・焼却を法令上義務化しました。また、(1)牛の月齢が必ずしも確認できなかったこと、(2)国内でBSE感染牛が初めて発見され、国民の間 に強い不安があったこと等の状況を踏まえて同日、食用として処理されるすべての牛を対象としたBSE検査を全国一斉に開始しました。

平成16年9月には、食品安全委員会においてBSE国内対策に関する科学的な評価・検証の結果がとりまとめられ、厚生労働省及び農林水産省は、この評価・検証の結果を踏まえ、同年10月に国内対策の見直しについて食品安全委員会に諮問しました。平成17年5月に答申を受け、これを踏まえて、BSE検査の対象月齢を0か月齢以上から21か月齢以上としました(同年8月施行)。

その後、過去10年間のBSE対策に関する取組、国際的なBSE対策の状況を踏まえ、国内の検査体制、輸入条件といった食品安全上の対策全般について、最新の科学的知見に基づき再評価を行うこととし、平成23年12月、食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼しました。平成24年10月、食品安全委員会の評価結果(1次答申)を踏まえ、国内措置の検査対象月齢を20か月齢超から30ヶ月齢超へ引き上げ、特定部位の範囲の改正(30か月齢以下の頭部(扁桃を除く。)及び脊髄を除外)を行いました。(平成25年4月施行)。

平成25年5月には、食品安全委員会より、「と畜場における検査対象月齢を48か月齢超に引き上げたとしても、人への健康影響は無視できる。」とのリスク評価結果(2次答申)が示されたことから、これを踏まえ、検査対象月齢を48か月齢超としました(平成25年7月施行)。この国内措置の変更に際して、BSE検査を実施する都道府県等において、平成13年以降継続されていたBSE全頭検査が全国一斉に見直されました。

平成27年12月には、国内措置の健康牛におけるBSE検査について食品安全委員会に諮問しました。これに対し、平成28年8月に食品安全委員会より得た「健康牛のBSE検査を廃止しても人への健康影響は変わらない」とのリスク評価結果を踏まえ、健康牛のBSE検査が廃止されました(平成29年4月施行)。

なお、全ての月齢の牛のうち、行動異常又は神経症状を呈する牛に対してBSE検査の対象としています(令和6年4月施行)。

Q3: 牛肉の安全を確認するため、BSE検査は必要ないのでしょうか。

- A3:

食品安全委員会のBSE対策の評価においては、BSE検査について「現在、と畜場で実施されている、食用にと畜される48か月齢超の健康牛のBSE 検査について、現行基準を継続した場合と廃止した場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる。家畜へのBSE の感染防御には、飼料規制が極めて重要である。飼料規制の実効性が維持されていることを確認できるよう、高リスク牛を対象としたBSE 検査により、BSE の発生状況を引き続き確認することが必要である。」と評価されています。また、と畜場において処理されるすべての獣畜について、と畜検査員(獣医師)が、と畜検査(生体検査、解体前検査、解体後検査)を行っており、疾病や異常がある個体については、検査不合格となりその全部又は一部が廃棄されます。こうした従来からの検査体制によりBSEが疑われるような牛(※)についてもBSE検査を実施することとしています。

(※)全月齢の牛で、生体検査においてBSEを疑う行動異常又は神経症状を示す牛。

(参考)

「牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直しに係る食品健康影響評価(健康と畜牛のBSE検査の廃止)」に関するQ&A

- Q4: これまで、特定危険部位(SRM)とされていた部位の一部は本当に食べても大丈夫なのですか。

- A4:

平成24年10月の食品安全委員会の食品健康影響評価においては、感染実験等の知見を踏まえ特定危険部位のうち、頭部(扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱について、特定危険部 位の範囲を、現行の「全月齢」から、「30か月齢超」に変更した場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人の健康影響は無視できると評価されま した。

このため、今後、特定危険部位から除外されることになる、30か月齢以下の頭部(扁桃を除く。)、せき髄及びせき柱については、30か月齢超のものと適切に分別ができれば、食用として利用しても問題ありません。

さらに、平成27年3月には、食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえ、特定危険部位から頭部の皮を除外しています。

- Q5: 30か月齢で特定危険部位(SRM)や検査の取扱が変わりますが、と畜場で分別管理は適切にできるのですか。

- A5:

特定危険部位から除外された30か月齢以下の頭部(頭皮、扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱を食用として利用する場合のと畜場等における分別管理については、その方法等をガイドラインで示しており、分別管理が適切にできる場合だけ、こうした部位を流通させることとしています。

このガイドラインに基づいた分別管理ができない場合には、と畜場や食肉処理場等での分別は行われないため、これまでどおり、全ての頭部、せき髄が除去・焼却されます。

- Q6: 日本のBSE対策について、国際的にはどのような評価を受けていますか。

- A6:

WOAHでは、飼料規制、BSEサーベイランスの実施状況などを、WOAHの規定に基づいて科学的に評価した上で、加盟国を(1) 無視できるリスク、(2) 管理されたリスク、(3) 不明なリスクに分類しています。日本は、国内でのこれまでのBSE対策の有効性が評価され、平成25年5月に最上位の「無視でき るリスク」の国に認定されました。

(参考)「無視できるBSEリスク」の国に認定されるための主な要件

(1) 「有効なBSE対策が実行されて以降出生した牛」で発生がないこと

(2) 有効な飼料規制が8年以上実施されていること

- Q7: ウシ等を原料とする医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の原産国や使用部位に関する基準を定める生物由来原料基準については、見直しは行っているのですか。

- A7:

生物由来原料基準については、最近では、平成21年にカナダ産原料について米国産原料と同じ取扱いとするなど、入手された情報等を踏まえ、適時適切に必要な見直しを行ってきているところです。

BSE対策の見直しについて(輸入牛肉編)

- Q1: なぜ、平成24年にBSE対策の見直しを行うこととしたのですか。

- A1:

BSE対策の開始から10 年以上が経過し、国内外のBSEのリスクが低下している状況を踏まえ、最新の科学的知見に基づいた対策の見直しを行うため、国内対策のほか、米国、カナ ダ、フランス及びオランダの輸入月齢制限について、BSEに関する国際的な管理で使用されている「30 か月齢」への引上げ、SRMについては国際基準を考慮した変更について、食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼しました。その結果、食品安全委員会にお いて、「「20か月齢」(フランス・オランダは「輸入禁止」)の場合と「30か月齢」の場合の、リスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影 響は無視できる」と評価されたため、見直しを行うこととしました。

- Q2: わが国の輸入牛肉食品に対するBSE対策はどのようにおこなってきましたか。

- A2:

BSE発生国からの牛肉については、平成13年から輸入を禁止しており、食品安全委員会の科学的な評価結果を踏まえて特定危険部位(SRM)を除去すること等の一定の輸入条件の下で輸入を再開しています。

「BSE発生国の諮問状況」国 諮問 答申(月齢制限あり) 答申(月齢制限なし) カナダ 平成17年5月24日

平成23年12月19日平成17年12月8日

平成24年10月22日

平成31年1月15日米国 平成17年5月24日

平成23年12月19日平成17年12月8日

平成24年10月22日

平成31年1月15日オランダ 平成23年12月19日 平成24年10月22日 フランス 平成23年12月19日 平成24年10月22日 令和2年1月14日 アイルランド 平成25年4月2日 平成25年10月21日 平成31年1月15日 ポーランド 平成25年4月2日 平成26年4月15日 ブラジル 平成25年4月12日 平成26年12月16日 スウェーデン 平成27年1月8日 平成27年4月21日 令和5年11月21日 ノルウェー 平成27年2月12日 平成27年4月21日 令和2年1月14日 デンマーク 平成27年3月30日 平成27年7月28日 令和2年12月15日 スイス 平成27年5月14日 平成27年12月8日 リヒテンシュタイン 平成27年5月14日 平成27年12月8日 イタリア 平成27年9月30日 平成28年1月12日 オーストリア 平成28年9月8日 平成29年1月10日 令和2年12月15日 英国 平成29年8月3日 平成30年2月6日 スペイン 平成31年3月20日 令和元年6月25日 令和3年2月2日 フィンランド 令和2年5月13日 - 令和2年12月15日 ドイツ 令和2年5月13日 - 令和5年11月7日 ベルギー 令和5年6月28日

- Q3: トレーサビリティシステムのない、米国等については、どのように月齢を確認するのですか。

- A3:

月齢確認は、歯列による確認(永久歯の第2切歯(3本目の切歯)が確認できれば、30か月齢以上と判断し、日本へは輸出しない)といった国際的に使用さ れている方法を用います。なお、米国政府の説明によると肥育牛の出荷は20か月齢前後であるので、より安全側に立った方法と考えられます。

- Q4: これまで輸入牛肉は対日輸出プログラム違反の貨物が複数見つかっていますが、どのようにして遵守していくのでしょうか。また、遵守状況をどのように確認するのですか。

- A4:

日本への輸出については、SRM管理を含め、対日輸出条件を遵守できると輸出国政府が認定した施設のみ輸出可能となり、輸出国政府が、認定施設が対日輸出条件を順守していることを確認しています。また、厚生労働省では定期的に対日輸出施設を査察し、輸出国側のシステムを検証しています。

また、輸入時には、衛生証明書と貨物の同一性について、検疫所や輸入者が確認を行います。仮に疑わしい貨物があった場合には、表示等により、より詳細な情報を遡って確認することが可能です。

輸入条件違反があった場合には、その出荷施設からの輸入手続きを一時停止するとともに、輸出国政府に対して調査を要請し、輸出国政府から改善の報告があるまでは、当該施設からの輸入手続きを停止する措置を講じています。

- Q5: 食品安全委員会の答申では、飼料規制等のリスク管理措置が適切であることが前提となっていますが、厚生労働省はこのことを今後どのように検証していくのですか。

- A5:

食品安全委員会からの答申に基づき、農林水産省の協力を得て、評価対象国におけるリスク管理措置の実施状況について、確認し、定期的に食品安全委員会へ報告します。

また、輸入条件の遵守状況について、輸入時検査や現地調査等を通じて確認します。

- Q6: 食品安全委員会に評価された国でBSEが発生したら、再度、リスク評価が必要ではないですか。

- A6:

食品安全委員会の評価では、飼料規制が開始される前に生まれた牛などでBSEが発生する可能性があることを前提としています。したがって、こうした牛にBSEが発生したとしても再度リスク評価をする必要はありません。

- Q7: ブラジル産牛肉はなぜ、48か月以下での管理になったのですか。

- A7:

食品安全委員会による食品健康影響評価の結果( https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/kya20130412096_201.pdf )、ブラジルから輸入される牛肉及び牛内臓に係る輸入条件については、「よりリスクを低減する観点から、日本におけるリスク管理措置を参考に管理機関(厚生労働省)で適切に設定されたい」とされました。日本では、当時、食用にと畜される牛のうち、 48 か月齢超の牛について、 BSE スクリーニング検査を実施していたことを踏まえており、ブラジル政府と協議をした結果、日本向けブラジル産牛肉等の月齢条件については、 48 か月齢以下とすることとしました。なお、月齢確認の方法については、ブラジルにおける管理体制を考慮して、と畜場においてブラジル政府の検査官が歯列によって確認することとしました。検査官の確認により、と畜された牛の永久歯の第2切歯が萌出し、かつ乳歯の第3及び第4切歯が残っている状態のものが対日輸出されることになります。ブラジル政府は本判別方法により、対日輸出される牛肉等の月齢が 36 か月以下であることが確保されるとしています。

- Q8: 輸出国における非定型BSE発生を受けて、輸入措置の見直しを行わないのですか。

- A8:

非定型BSEは、飼料により感染する定型BSEとは異なり、孤発生、自然発生的に発生し、人のプリオン病と関連しないとされていることなどから輸入措置の見直しは行っていないところです。

医薬品等

- Q1: 現在使用している医薬品(医薬部外品を含む。)、医療用具、化粧品から、BSEが人に感染する心配はないのですか。

- A1:

医薬品等に使用される原材料であってウシ等に由来するものについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に基づく生物由来原料基準によって、リスクの高い部位及びBSE発生国等に由来する原材料の使用を原則禁止するなどの措置を講じています。

- Q2: 輸血によりvCJDに感染することはあるのですか。

- A2:

平成21年度第3回薬事・食品衛生審議会血液事業部会運営委員会(平成21年12月10日開催)において、輸血に起因するvCJDの感染リスクは極めて小さいことが示されましたが、現在の科学水準では、リスクが完全にゼロであると言い切ることはできません。

このため、予防的な措置として、ヒトでのvCJDの発生状況及び牛でのBSEの発生状況等を踏まえ、英国等の外国滞在歴を有する方からの献血制限を実施しております。

なお、外国滞在歴に係る献血制限の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

【血液事業の情報ページ】

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/index.html

- Q3: ウシ等に由来する成分を含む医薬品等を個人で輸入する場合どのような手続きが必要ですか?医師や歯科医師が個人輸入する場合と何か違いはあるのですか。

- A3:

1.個人が、自己の疾病の治療等の目的で海外から医薬品等を輸入する場合、一定数量までは、特段の手続きを必要としませんが、それを超えて輸入する際は、 輸入確認証の取得が必要になります。また、日本国内で販売されている医薬品等は薬機法で有効性と安全性の確認がされていますが、個人が輸入したものについて はこのような保証はありません。

2.また、医師や歯科医師の方が、自己の患者の治療等の目的で医薬品等を輸入する場合は輸入確認証の取得が必要となっていますが、例外として「医療機器を3セット」までであれば、特段の手続きがいらないものとして扱われています。

3.しかし、医師や歯科医師の方が自分の患者さんの治療等をするためにウシ等に由来する成分を含む医薬品等を輸入する場合は、次のような対応をすることとしています。

(1) 全て輸入確認証の取得が必要なものとして扱うこととする。

(2) 輸入確認証の発給に際しては、その医薬品等の品質及び安全性について証明できない場合は、原則、証明書を発給しないこととする。

4.なお、一般の方が個人使用目的でウシ等に由来する成分を含む医薬品等を輸入する場合は、その他の医薬品等を輸入する場合と変わりはありませんが、自分 の健康は自分で守るという観点から、ご自身でその内容を十分確認してください。可能であれば、品質及び安全性が確認されるまでの間は輸入をお控えいただく ことが適切と考えます。

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 食品> BSE対策の見直しについて> 牛海綿状脳症(BSE)等に関するQ&A